補貼新政姍姍來

望眼欲穿

200多天的補貼政策真空期隨著新政出臺被打破,業內人士特別是新能源汽車產業鏈上的企業之前的種種熱盼、猜測、不安終于落實在這一紙通知上。不可否認的是,為著政策的延續性,從眾多媒體的報道看,不少企業確實為之付出了代價。沒有錢補的日子里,企業不敢接訂單,或者接了訂單不敢馬上去做,“做”還是“不做”,成了他們的一個大問題。

早在2009年,科技部、財政部、工信部、發改委共同啟動了“十城千輛節能與新能源汽車示范推廣應用工程”(業內簡稱“十城千輛”),并由財政部和科技部聯合發布《節能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法》(下稱《辦法》)、《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》(下稱《目錄》)。旨在通過提供財政補貼,用3年左右的時間,每年發展10個城市,每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行,力爭到2012年帶動全國新能源汽車運營規模占到汽車市場份額的10%。此后,又有《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》、《關于擴大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關工作的通知》等政策陸續出臺。

隨著2013年的來臨,后繼無“補”的現實困擾了新能源汽車產業鏈大半年的時間。業內人士都希望,政策應當有延續性,決策應在上一個政策結束前,提前研究下一階段的政策。因為政策不明,影響的不只是企業,還有想買車的消費者。

但遲到總比沒有好。各方望眼欲穿的新政終于在中秋前姍姍而來。9月17日,新一輪補貼政策正式出臺。四部委聯合發布了《關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》,提出目標為,2013~2015年,特大型城市或重點區域新能源汽車累計推廣量不低于1萬輛,其他城市或區域累計推廣量不低于5000輛。

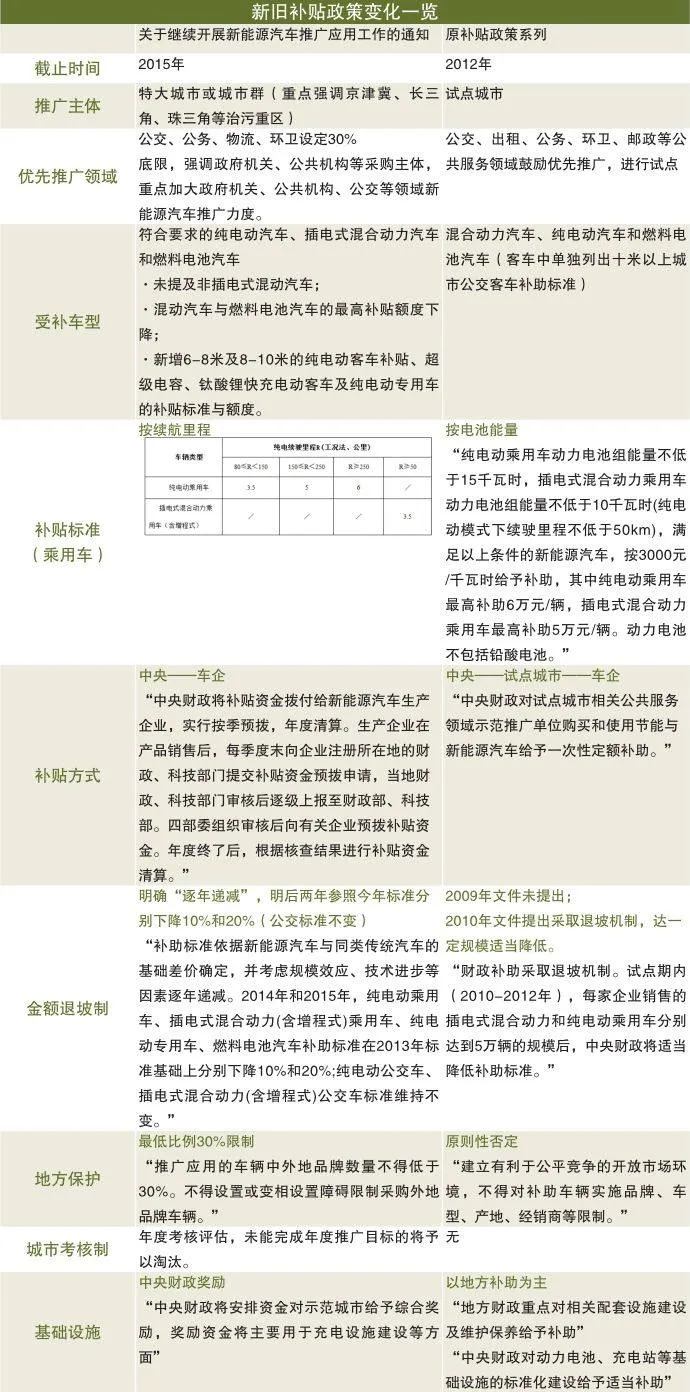

備注:原補貼系列政策包括《財政部、科技部關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》(2009)、《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》(2010)、《關于擴大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關工作的通知》(2012)等

亮點頗多

從近期業內人士對補貼新政的熱議內容來看,以下幾個亮點頗受歡迎,對新能源汽車的進一步推廣意義重大:

補貼以續駛里程長短為標準

業內專家分析指出,這比以電池能量為標準更合理,可以有效鼓勵汽車企業朝著減輕車重、提高能量效率的方向發展,引導車企提升現有技術,加大續駛里程。從電池能量到續航里程,說明此次補貼新政更看重解決車輛市場推廣中的主要問題。

對示范城市的選擇及考核

此次推廣以特大城市為依托,還提出了區域概念,重點強調了幾個重污染區域,當前交通和空氣污染的矛盾和問題焦點都在大城市,以點帶面的效應更為明顯;將業內呼吁已久的淘汰制寫入新規,對示范城市提出明確的考核目標,有望有效避免過去幾年城市示范推廣中的一些弊病。

補貼發放方式

新政提出的中央直補企業的方式在業內專家看來不僅減少流通環節、提高效率,還擴大了被補貼企業的范圍,大大提高企業積極性,有利于他們對新能源汽車的加速投放。因為舊的方式是根據車賣到示范城市的數量,將錢拔付示范城市,再由示范城市補給車企。

嘗試破除地方保護

一直以來,業內人士反復強調只有打破地方保護,引入競爭機制,才有可能真正快速實現新能源汽車在全國的推廣。而此前的各種文件原則性的號召內容在此方面沒有實質性進展。“外地品牌數量不得低于30%”,禁止變相設障的規定對一些真正有實力卻囿于地方保護的企業而言是一個重要利好,一個更有希望抓住的機會。此外,中央直補企業的補貼發放方式也有利于降低地方保護主義的發生機率。

明確補助退坡機制

有評論認為,采用補貼標準逐年下滑這一國際通用做法更符合產業發展規律,說明政府開始有意識地減弱“有形之手”的調控作用,更多發揮企業和市場的力量。車企應當應該加大技術創新,提高工藝水平,推進節能減排,實現產業的轉型升級,并以此來獲得市場的認可。隨著銷售量的增加,電動車成本必將不斷下降。

向充電設施傾斜

對于充電設施這一阻礙新能源汽車推廣的重大瓶頸,新補貼政策體現了政府對其重視程度的提高,從以地方補助為主上升至中央獎勵資金,有利于地方政府及相關企業積極推進充電設施建設,加快緩解這一矛盾的進度。

另類觀點

1.大城市推廣新能源汽車 怎一個“補”字了得

政策中明確的重點城市和地區,需求旺盛,難度和成本也高。對這些地方而言,補貼無法觸及根本,特別是針對純電動汽車,還需要解決上路、上牌、停車、充電設施建設權及成本等消費使用環節的一系列問題,核心是真正解決“人的示范”問題,用榜樣的力量吸引私人消費者。

2.以續航里程為補貼標準 不成熟產品為得補貼可能更耗能、引發更多安全隱患

標準變化的確是一種進步,但對于有些技術不成熟的車企而言,為了拿到更多補貼,在電池技術未根本解決前,有可能為增加續駛里程增加電池組,一旦電池過重會導致安全隱患,而且對消費者而言,電池越多損能越多,還大幅增加購置成本,而現實是很多用戶每日的里程不超過80公里。續航里程的需求應由市場和用戶選擇。因此除了有這個標準,還應當考慮電池組在整車中的比例限制。

3.“外地品牌”有空可鉆

新政中對“外地品牌”沒有明確界定,目前國內的車企在不同城市設有工廠生產不同品牌的產品,若以生產地劃分本地品牌和外地品牌,地方保護無法真正避免。有專家建議,外地品牌改為外地企業或許更有利于地方采購不鉆空子。

4.“50萬輛”目標何時落實

《節能與新能源汽車產業發展規劃》(2012~2020年)提出,到2015年,純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛。到2012年底,節能與新能源汽車共推廣2.74萬輛,新政針對不同城市和區域已提出底限目標,2015年的50萬輛如何落實,業內將拭目以待。