堅持科學精神 深化科普報道

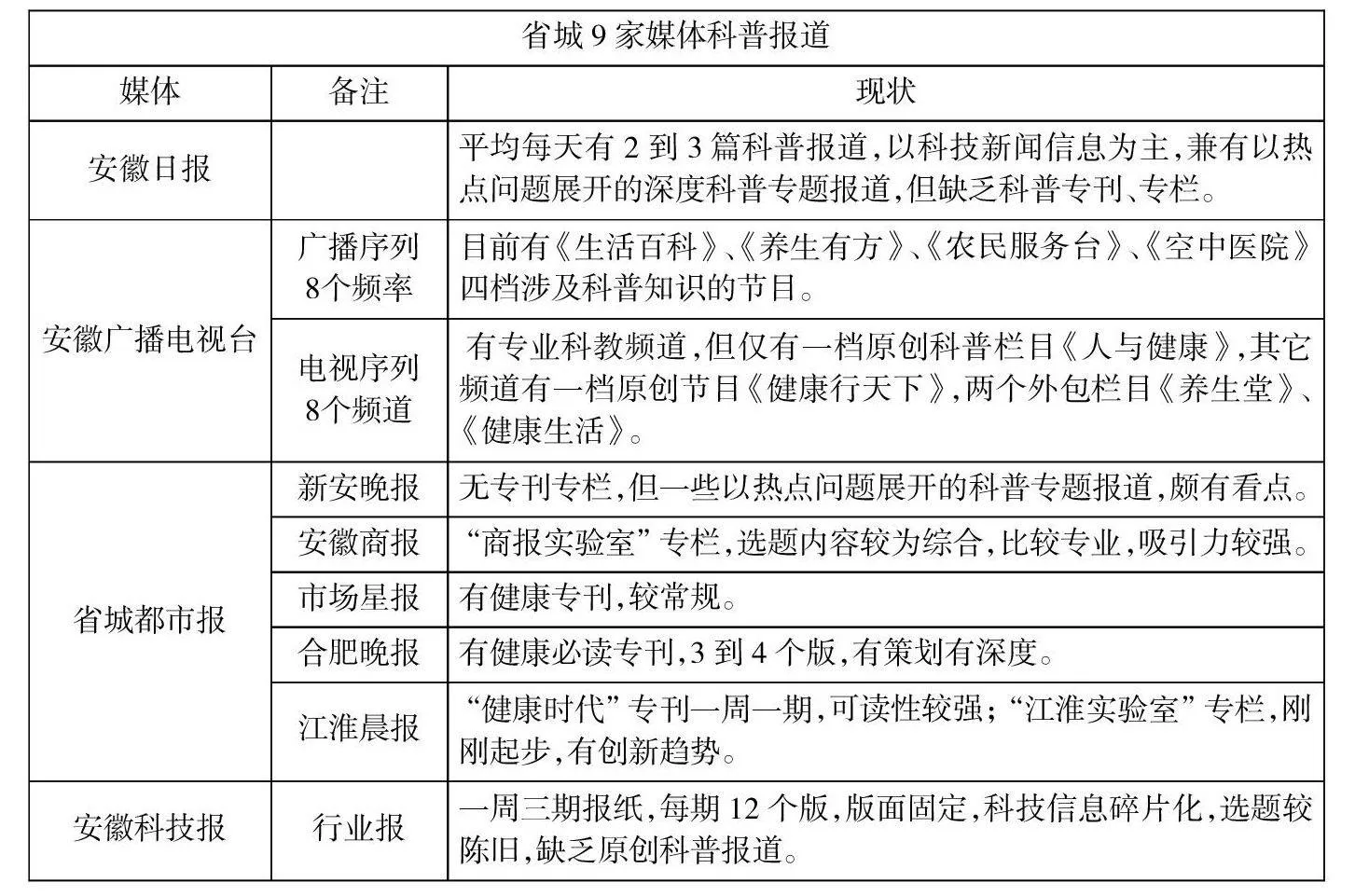

科學精神是人們在長期的科學實踐活動中形成的共同信念、價值標準和行為規范的總稱,要求人們堅持以科學的態度看待、評價問題而非借用非科學或者偽科學的手段。實現科技強國,媒體肩負著傳播科學的使命,如今省城媒體的科普宣傳現狀如何?近期,筆者重點關注了省城9家媒體的科普報道,現圈其亮點,指出其不足,以期引發媒體深化科普報道,弘揚科學精神,滿足公眾科普需求,從而提高大眾科學素養,助力科學發展。

一、說現狀

如下表,省城媒體的科普報道總體現狀良莠不齊。一些媒體多以養生保健宣傳為主,選題內容單一,報道分量力度不足,缺乏純科普性特色專欄和專題。

針對當前媒體科普報道現狀,關鍵問題是媒體對科普宣傳重視程度不夠。科普是科教興國戰略的重要內容,媒體的科普宣傳是科普的重要輿論陣地,而今的社會現實是一方面“神十”飛天、“蛟龍”潛海;另一方面受H7N9禽流感、PM2.5困擾;各類“大師”現象頻現迷惑人心等等。因此,媒體要從思想深處認識到堅持科學精神、宣傳科普知識責任之重大,行動上要積極主動為受眾奉獻科普大餐,使其直面科學發展,具有崇尚科學意識,面對謠言、偽科學不為所惑、不受其害,面對突發災難、突發狀況,懂得科學自救、科學處理。

二、話案例

明確了現狀與問題的存在,這里圍繞“求真、求專、求實、求新”四方面,結合近期省城媒體科普報道的具體案例,就如何堅持科學精神,深化科普報道加以思考。

1、求“真”

求真是科學精神的核心,牢抓這一核心能夠更好地為經濟社會發展服務,有效抵御迷信、偽科學和反科學的進攻,塑造健康向上的社會文化氛圍,促進和諧社會的構建。科普報道就要本著求真精神,追求真理、追求真相,向受眾普及科學知識、科學思維、科學方法。

“氣功大師”王林備受熱議,省城都市報陸續報道了其從火到敗的過程。其中,7月23日市場星報02版刊發言論《“氣功大師”快收了神通吧》,從王林神奇故事中找紕漏,建議司法部門查清真相,指出“民眾科學素養匱乏、社會理性精神欠缺、獨立思考意識缺失,均是大師‘野蠻生長’的良好空間”,深思“要想消除虛假‘大師’,民眾不再被蒙騙,還有很多工作要做”;7月24日安徽商報06版整版刊發《王大師,“空杯來酒”在下也會玩 合肥魔術師質疑“氣功大師”王林的絕活是低級魔術 并現場演示、揭秘》,以真相事實告訴受眾大師的荒謬騙局,經得起實踐考驗的科學才是硬道理,大師的做法顯然是“偽科學”。對于該事件的報道,我們可喜地見到了都市報的主動作為,引導受眾明辨是非。

從曾經火爆一時的李一、張悟本,到如今的王林,他們的手段和目的如出一撤,即蠱惑人心、斂人錢財,濁化社會風氣。針對此類事件,媒體絕不能有半點獵奇、炒作,報道立場、內容取向要科學,可側重揭開其偽善面目及其可恥下場,表態要及時,觀點要旗幟鮮明,讓妖言止于真相、止于智者。

思考:媒體報道要講究科學求真法,進行實際調查和理性分析,使報道更加客觀準確、深度可信,達到科學引導輿論的目的。如7月28日央視《焦點訪談》播出《“神功大師”的真面目》;8月6日鳳凰衛視《時事亮亮點》欄目播出《妖孽不足懼 鬼神不可信》;8月8日《南方周末》刊發《誰為氣功崛起保駕護航 “大師”背后的大人物》、《氣功師生存策略進化論》,其報道方式和角度從不同層面體現出了實際調查與理性分析法的結合,又各有側重,當然其他媒體在挖掘資源的渠道上也可借鑒學習,比如今后類似事件發生在身邊時,能力范圍內我們就要努力做到報道的完整性,在深度上下足功夫。

2、求“專”

科學技術的重要性要求報道者具備正確的傳播理念,包括對科學技術的正確理解,大眾媒體對科學傳播的理念影響對于開展科普活動至關重要。

“6·30”黃山暴雨致災事件,省城媒體的報道呈現出不同的報道態度,多數媒體質疑氣象部門預報有誤。如7月3日新安晚報A06版刊發《預報“陣雨轉多云”,結果大雨傾盆 黃山市暴雨致災后 市民質疑天氣預報與現實太“懸殊” 氣象部門:有種負疚感》,如實地反映了民眾的質疑,其它都市報也做了類似的報道,此消息經網絡傳播后引起較大反響,氣象部門一時間承受著輿論的壓力;7月4日安徽日報B1版刊發《皖南洪災,天氣預報惹的禍?》,側重普及天氣預報的相關知識,分析誤報的原因以及氣象部門反思該如何提高預報水平,助力防災減災工作。對比報道,可見運用專業的知識解疑答惑更為科學合理。

“全直流變頻空調,一晚一度電”的廣告宣傳空前熱鬧。7月5日安徽日報B1版刊發《空調“一晚一度電”,怎么看?》:究竟什么是全直流變頻空調?質監部門表示國家技術規范里找不到這一提法,空調能否做到“一晚一度電”,專家表示“一晚一度電”不是制冷耗電量,建議工商管理部門規范利用實驗室數據進行宣傳推銷的行為,避免誤導消費者;7月8日江淮晨報A03版刊發《一晚真的只用一度電!》,記者以節能監測見證者的身份跟隨美的一晚一度電入戶監測,圖文并茂還配發了記者后記,對美的贊以“真金不怕火煉”的美譽。兩家的報道出現了截然不同的觀點,顯然江淮晨報的報道有廣告宣傳之嫌。

思考:以上案例值得媒體反思,媒體的傳播理念影響著受眾的思維和行為,這就對報道者專業知識的儲備提出了更高的要求。對于某一現象或問題的認知不可片面,在專業問題上可借助行業部門的解釋,向受眾傳播科學的專業知識,提高受眾科學的判斷認知能力。建議媒體要加強專業記者編輯的培養,適當開展科普報道的培訓工作。

3、求“實”

科普的根本目的是為了提高人民的科學素質,媒體的科普報道講求實效性,普遍意義上來說是服務百姓生活、促進社會發展;深遠意義上來說是弘揚科學精神,培養國民科學素質,促進國民經濟和社會發展。

安徽今年遭遇高溫或暴雨,媒體從不同角度做了相關策劃報道。安徽廣播電視臺廣播序列《農民服務臺》欄目根據天氣情況介紹高溫大棚悶棚正當時,農作物如何防高溫熱害病等,有效指導農民科學生產,針對性強;電視序列《人與健康》欄目邀請專家講解如何進行高溫防暑,比較全面;7月22日新安晚報刊發了3個整版《城市治澇病》專題,關注各地城市內澇現象,一方面從氣候、地理位置等因素分析城市內澇客觀原因,同時從城市建設“重地上 輕地下”導致城市排水能力下降和出現洪澇災害的現狀,呼吁科學規劃城市建設和土地利用,避開地質災害易發區域等,報道很有建設性。

神十“凱旋”,再次證明我國科技實力雄厚。7月3日安徽日報B1版刊發《科技杠桿撬動“中國夢”》,普及了航天知識,弘揚了航天精神,歌頌了偉大祖國的科學創新精神,增強民族自豪感。省城合肥自2004年作為全國首個科技創新試點城市后,“創新”已成為合肥發展的核心詞,7月8日起江淮晨報陸續推出“創新合肥”系列報道,其中科技篇、環保篇等,科普意義強,弘揚了一座城市的科學文明精神,營造了濃厚的科學文化氛圍。這些報道突出主旋律宣傳,有利于科普報道深遠意義的實現。

思考:新時代下公眾的科普需求越來越高,媒體的科普報道要突出其實效性與建設性,為指導大眾科學生活服務、助力國家科學發展添動力。如何更好的“求實”,比如針對不同受眾群體的需求,策劃有關選題報道,配合重大國內和國際節日,選擇科普日、國際氣象日、世界地球日等進行科普宣傳,適時地進行宣傳報道,以求報道的針對性和有效性。

4、求“新”

創新是科學精神的活力,科技高速發展的大時代背景下,科普報道應與時俱進,不斷在求新上做文章,推出豐富多彩、新穎獨特、百姓喜聞樂見的科普報道,突出報道的吸引力和影響力。

先來看看省城媒體科普報道上創新度如何?安徽商報的《商報實驗室》專欄,繼走進社區居民中間、開啟二維碼觀看視頻版、成功與合肥科協合作后,迎來全媒體升級,電視版在合肥電視臺生活頻道播出,逐步實現了報紙、電視、網站的全方位媒介融合與立體傳播;江淮晨報的《江淮實驗室》專欄與央視《是真的嗎》節目聯手合作,強強聯合的做法有效提升了實驗求證類欄目的品牌知名度與影響力。市場星報與合肥晚報在科普活動上各有特色,分別結合安徽體育健身講堂、新安大講堂、健康講堂等,向受眾普及各類科學知識,科普價值很強。

思考:縱觀省城媒體科普報道的創新度,部分媒體有創新動向,一些媒體尚無動靜。央視科教頻道近期推出了大型原創欄目《中國漢字聽寫大會》:“書寫的文明傳遞,民族的未雨綢繆”,讓國人在游戲中學習知識、領略漢字之美;湖南衛視《快樂大本營》在節目中設立“啊ˉ啊′啊ˇ啊‵”科學實驗站環節,通過明星主持人游戲、實驗等形式,以寓教于樂的方式普及科學知識。創新科普報道可借鑒其他媒體的創新模式和思維,電視可推出大型科普競賽節目或活動,廣播可推出科普廣播劇,故事化宣傳,紙媒則要在深度上取勝,挖掘典型科技人物,科技新聞背后的故事等,均要注重與受眾的互動。另外合肥擁有中國科技大學、合肥工業大學、合肥高新技術開發區等豐富的科學資源,有著豐富的科學土壤,這些都可以充分利用起來,作為科普報道開發的資源或長期合作的單位,為了打造科普專欄或專題節目,提升活動的影響力和品牌價值,媒體還需要加強市場營銷意識。

結語

科普宣傳益國益民,任重道遠。期待媒體能夠積極作為,培養采編隊伍的科學素養,堅持科學精神,探索科普報道之路,推出更多優秀的科普報道,腳踏實地盡媒體貫徹國家科教興國戰略之責。□

(作者單位:安徽廣播電視臺)

責編:姚少寶