斯諾登攪動俄美關系

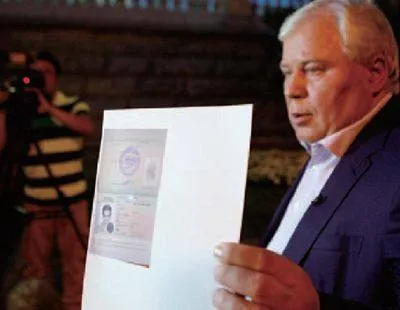

在莫斯科謝列梅杰沃機場中轉區呆了幾十天后,美國“棱鏡”監聽項目爆料人愛德華·斯諾登獲得俄羅斯為期一年的臨時庇護,可以離開機場自由活動。目前,有多家俄羅斯機構向斯諾登伸出橄欖枝,以他的電腦天才,養活自己是沒有問題的。

面對此前的避難申請,相關國家懾于美國的威勢,要么直接拒絕,要么以技術問題為由推諉,要么袖手旁觀。此前,奧巴馬曾親自給普京打電話討要斯諾登,美國司法部長霍爾德在一封寫給俄羅斯司法部長科諾瓦洛夫的信中承諾,倘若斯諾登被遣送回國,他不會遭受虐待,也不會面臨死刑。但即便如此軟硬兼施,俄羅斯仍執意收留斯諾登,甚至事先也沒有告知奧巴馬政府,這種勇氣值得贊賞。

但事情并未就此結束。美國表示“極度失望”,暗示要重新檢討與俄羅斯的關系,聲言正重新評估奧巴馬與俄羅斯總統普京原定下月在俄羅斯G20峰會上會面一事。美國兩黨議員紛紛狠批俄方不給面子,呼吁奧巴馬政府進行報復,包括擴張北約,在東歐完成部署導彈防御系統等,還有議員建議美國應該抵制于2014年在俄羅斯索契舉辦的冬奧會。

盡管口頭上語氣強硬,但美國并沒有什么真正能夠讓俄羅斯回心轉意的殺手锏。就像英國《衛報》所說,“俄羅斯決定庇護斯諾登是令美國蒙羞的挫敗,暴露了21世紀美國的疲軟無力。”也因此,俄羅斯總統外交事務助理烏沙科夫事后就表示,在俄美關系發展中,斯諾登事件并不重要,不足以影響兩國政治關系。對于白宮發言人卡尼所說“白宮正在重新考慮奧巴馬與俄羅斯總統普京的雙邊會晤”,CNN就認為這表明奧巴馬仍然會參加G20峰會。

顯然,把斯諾登事件放在俄美關系的大局中看,這并不是什么了不起的大事。對于經歷過冷戰、古巴導彈危機和蘇聯解體等一系列挑戰的俄美關系來說,斯諾登事件只是一個插曲,它們還有更重要更迫切的事情需要面對。蘇聯解體以來,除了1992-1994年間短暫地向西方一邊倒之外,俄羅斯雖然國勢下降,但“恢復大國地位”的野心和意志從未動搖。2000年普京上臺以來,一方面在東歐反導系統等領域和美國針鋒相對,另一方面,他在國內的強勢統治和對反對派的打壓也讓美國側目。2011年底俄羅斯發生最大規模反普京示威后,普京直指美國在幕后作怪,美俄雙邊互信跌至谷底。現實利益的沖突和意識形態的分歧,讓俄美之間齟齬不斷。

普京2012年5月再次當選后,雙方最高領導人一開始就相互缺席G8峰會與APEC峰會,緊隨其后的是,美俄兩國分別出臺《馬格尼茨基法案》與《雅科夫列夫法案》兩個針鋒相對的法案,美國對俄羅斯數十名官員實行簽證限制,俄羅斯則禁止對俄公民實施過犯罪、參與非法剝奪俄公民自由或對俄公民進行過不公正審判的美國人入境,并查封他們在俄的金融和其他資產,還禁止美國人收養俄羅斯兒童。雙方關系急劇惡化。

但即便如此,在歐洲部署反導系統、北約東擴、伊朗核計劃和敘利亞內戰等問題上,雙方仍然各有所需。因此,斯諾登事件雖然使美俄關系更趨緊張,但雙方不會真的撕破臉。