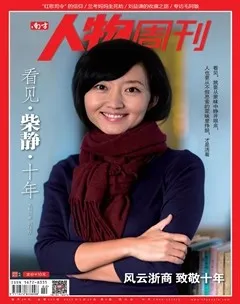

看見·柴靜·十年

柴靜最大的恐懼來自視力表。

8歲的她站在教室走道里,捂著左眼,老師拿著小棍點著視力表最底下一行。她早就近視了,但誰也沒看出來,因為她背熟了最后一行。老師喊著:“1.5,下一個。”她不動聲色回到座位上。

之后多年,她都可能夢回這個其他人聽來覺得很普通的一幕,那是她童年最恐懼的一幕。

采訪德國志愿者盧安克時,一向告誡自己在電視采訪中要約束個人感受的柴靜繃不住了,她鬼使神差地講了視力表的故事,幾乎是在向盧安克求助:“我最大的恐懼就是跟別人不一樣,我會被挑出來站在什么地方。大家說,看,她跟我們不一樣。怎么才能克服這種恐懼?”

“我看到曼德拉說的一句話:如果因為怕別人看到就不做自己覺得該做的事情,把它隱藏起來,那就等于說誰都不能做這個事情。如果自己把它做出來并讓別人看到,那就等于說誰都可以這樣做。”總是拒絕見記者的盧安克說,他就是因為這句話才考慮接受柴靜的采訪。

2011年,突然離開《新聞調查》、輾轉幾個欄目后的柴靜加入改版后的《看見》。視力表正是欄目LOGO。她向制片人求饒:“可不可以不要用這個啊,我最恐懼的就是視力表。”那是條件反射式的惡心。可那LOGO已經存在一年多了。《看見》主編、老搭檔范銘嬉皮笑臉地說:“沒事,當對你的鍛煉。”柴靜哀嘆:“你這個殘暴的人。”

2012年底,柴靜出了自己的第二本書,耗時3年,寫自己在央視的10年,書名《看見》。“不是因為欄目叫《看見》,書才叫《看見》,我是想到了‘看見’,才發現它是我欄目的名字。”印刷前一天,等著心里的話沉淀完又浮出來,柴靜才在飛機上漚出了序言:“看見,就要從蒙昧中睜開眼來。”“就像葉子從痛苦的蜷縮中要用力舒展一樣,人也要從不假思索的蒙昧里掙脫,這才是活著。”

10年,柴靜有了越來越多的側面像:從溫婉輕暖的電臺深夜節目主持人,到最剛性的《新聞調查》欄目里最愛做硬調查的出鏡記者;從有意識地把博客作為工作傳播平臺,在興起的互聯網上贏得大名,到拒絕開設公開微博。她在博客里寫下采訪相關的手記,也寫下其他人物小傳,關于她的朋友或她熱愛的歷史故人,每一篇都傳播甚廣,她甚至因此開始獲得文學獎項。人們漸漸知道她作為少數女性常出現在京城文化人的“老男局”上,比照林徽因傳開了“柴徽因”的稱呼,這并不算個好詞。

喜歡她的人覺得她知性、克制、善解人意,討厭她的人覺得她做作、愛背語錄、愛自我感動。她說自己從2006年開博客時起就學著承受所有評價:“你能承受得起代價,你才配得上說我想要言論上的自由,沒有一塵不染的自由。”

能讓她興奮起來說個不停的有兩個話題:一個是她與閨蜜范銘、郝俊英的打拼、別扭與甜蜜;一個是她做過的、正在做和將要做的選題。這兩個話題其實也算一個話題,柴靜把它稱為“歸屬”——“以前我認為歸屬是在一個集體當中,有志同道合、價值觀相同的人做事情。離開《新聞調查》影響了我對歸屬的看法,我現在覺得,歸屬就是創造。過去在《新聞調查》的歸屬,是因為我們一起創造了一件事情,我們同時都屬于它。”這是盧安克的觀念,只有一個人歸屬于一件事、一群人、一個社會,而不僅僅是因為規則和秩序,才會有認同和發自內心地去守護它的愿望。

看見,是一個睜開眼的過程,“是從一種模式化或無意識的對生活的理解當中不斷掙脫出來的過程。”柴靜說。

這個過程可能會有痛苦,這個過程永遠沒有盡頭。

“理想和現實之間,是有差距的”

唐滌非帶著女兒走進廣州太古匯商場時,本來只是想在柴靜講座上安靜看一眼這位十多年前的老同事。可剛下電梯,她就被后來讓人評論為“黑云壓城城欲摧”、“堪比春運火車站”的人群驚著了。幾乎每人手上都拿著藍色封皮的柴靜新書《看見》。

2012年12月22日下午5點,講座開始前兩個半小時,1800平米的方所書店就不得不關門清場,因為店內已經擠得插不進腳。書店外的人漸漸上千,蔓延開來,占滿附近的時裝店或香水店門前,幾乎沒人進去買點什么。不滿的商家陸續向太古匯商場投訴。

“這肯定是太古匯開業以來參加活動人數最多的一次,遠超過我們負荷了。”活動策劃負責人徐淑卿提起這個,自豪而不安。

《看見》的首印數50萬冊是個令出版界咋舌的數字,剛鋪完貨又再加印了。亞馬遜、當當、京東等各大圖書銷售網站上,《看見》都占了熱賣榜首。“現在的出版業,一本書印一兩萬冊就算成績不錯,10萬冊已經是暢銷書。”一位出版界人士介紹。

唐滌非沒想到柴靜的影響力大到如此。即使預訂了座位,她也沒擠進去。女兒是柴靜的“粉絲”,嘟囔著“媽媽,我很想進去”。唐滌非只好四處聯系,未果,最后撥通了幾乎從未打過的柴靜電話,終于進場。

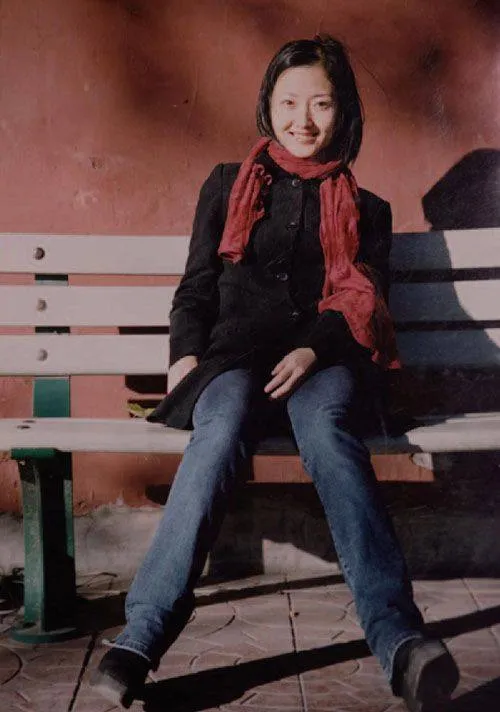

十多年前,兩人在湖南文藝廣播電臺主持同時段的深夜節目時,沒想過會如此再相見。柴靜記憶中的唐滌非齊腰長卷發,波希米亞風格。現在,她是11歲孩子的媽媽,華南農業大學藝術學院傳媒系副教授,從傳媒界輾轉到學界。唐滌非記憶中的柴靜,愛宅在屋子里看書,穿一件黑色斗篷式的長大衣,走在湖南冬天的雪地里,齊腰長發,“蘋果臉圓溜溜的”。

蘋果臉是柴靜當年痛處。廣州講座當天,有讀者拿著電臺時期的合影來簽名。“我差點兒把他滅口!小胖妞。”和我說起這個,柴靜難得地咯咯笑起來,總愛戴著的圍巾垂下一角,露出的細瘦脖子似乎要努力才撐得住頭顱。

那天晚上,唐滌非的學生們也擠在書店外。沒買到書,沒簽成名,連照片也沒拍到。知道了老師與柴靜認識,他們大聲地“哇”:“柴靜是我們這些男生心中的女神。”“她好漂亮,長得像桂綸鎂!”

唐滌非也“哇”:“有沒有搞錯!你們太夸張了吧!”想一想,見到學生又說:“那你們努力把柴靜當目標吧。”學生們表態要學柴靜,做一個有理想的新聞人。

“希望你們夢想成真,但是……”唐滌非的重點在后半句:“理想和現實之間,是有差距的,你們做好準備。”

被一把推進新聞的

柴靜鐵桿閨蜜三人組中的郝俊英從小的夢想是當記者。她辭了高校老師的工作,奔向中央電視臺,“就是沖著《新聞調查》去的”。輾轉到第三個崗位,她如愿以償。范銘更是家學淵源,外公和舅公1932年就在無錫創辦了《人報》,宣傳抗日。跟這兩位比起來,柴靜懵懵懂懂,“是被一把推進新聞的”。

2000年,24歲的柴靜接到《東方時空》制片人陳虻的電話,請她來做新聞節目《時空連線》,每天16分鐘的時事評論。“我們要給白巖松找個女搭檔。”

直到8年后陳虻因胃癌去世,柴靜也沒有問過:為什么找我啊?當年那個湖南衛視《新青年》節目的主持人,穿著套裝在演播室里做人物采訪。再之前,她在深夜電臺里念著聽眾寫來的婉轉故事,覺得情緒差不多了,就把音樂鍵推上去。更之前,她是長沙鐵道學院會計專業的小女生,跟新聞沒什么關系。

陳虻只跟柴靜提過,看到她是在一期湖南衛視的節目宣傳片里,也沒聽清她在說什么,只是一瞬間覺得,這個人說話方式還有點意思。他從沒解釋過怎么算有點意思。他喜歡一再強調,主持人最重要的是要有思維的個性。

本來覺得“體制里的工作我干不了”的柴靜,因為參加了一場新聞評論部的年會,決定留下來。兩年后,這樣的年會視頻“東方紅時空”在剛開始高速發展的互聯網上瘋傳,顛覆、葷段子和理想主義齊飛,震得無數網民目瞪口呆——平日一臉正氣的白巖松穿著地主大褂跳唱RAP講粗口:“80年代的電視沒有辦法看,80年代的記者沒啥事情干,大會小會開不完,電視要玩完……”一向端正嚴肅的敬一丹穿綠軍裝、戴紅領章做主持,串場詞是:“殘酷啊!現實!這正是中國人不堪忍受的所謂文化生活。這樣的夜晚,除了創造人類,我們還有什么追求?我們曾經一忍再忍,如今已經忍無可忍。”大家舞著紅綢跳秧歌:“解放區的天是明朗的天, 解放區的人民好喜歡,一腳踏進評論部啊,自由自在開始新生活啊,呀呼嗨嗨,咿咯呀嗨……”

此時仍是央視新聞的黃金時代。1993年5月問世的《東方時空》拉開了中國電視新聞改革大幕,然后1994年開播《焦點訪談》,1996年開播《實話實說》和《新聞調查》。

《十年——從改變電視的語態開始》,央視副總編孫玉勝以這樣的書名總結1993年至2003年的央視新聞。“這是個各方面都能接受的含蓄說法。”《新聞調查》第四任制片人張潔覺得,改變語態的背后是革命性的理念。

新聞評論部的人們熱火朝天擠在中央電視臺西門外曲折幾百米的小巷深處,這座三層小樓被大家稱為“南院”。

剛從《南方周末》常務副主編職位離開的錢鋼,2001年被白巖松短暫拉到《時空連線》。辦公室很小,錢鋼常搬出三四個椅子,和來訪的朋友們高談闊論,緊挨著旁邊辦公桌。那正是柴靜的桌子。錢鋼記得:“她應該挺注意我們聊天的內容,有時候聽著聽著就笑起來。”

“柴靜很注重吸納不同代際的人的思想,非常努力把根往土壤深處扎,想走得更深一些。”多年交往后,錢鋼這樣評價。

“每天努力就是為了讓別人不要注意到我”

“司長大還是局長大?”《時空連線》的人們逗剛來的柴靜。她真不知道。

旁邊《實話實說》的節目策劃丁洪亮是柴靜電臺時期的老同事。1990年代中期,他們4個同一年來的年輕人住在電臺辦公樓的頂層,每天一塊出去吃盒飯。3塊錢四菜一湯,4個人一起,12塊錢能擺一大桌子。

那時,柴靜掙脫了分配的會計工作才能來到電臺。她主動請纓要在周末放花鼓戲的時段做節目,游說領導:“可以省下一個放磁帶的人工呀對不對。”終于如愿。

每周末晚上22點31分,柴靜在夜色里柔聲說:“您現在聽到的是調頻97.5兆赫,湖南文藝廣播電臺的《夜色溫柔》,我是柴靜。”到了23點28分,她說結束語,念收信地址:“你寫《夜色溫柔》柴靜收,就可以了。火柴的柴,安靜的靜。”

從不相識的人那里,柴靜獲得無數知己感。端著裝滿信和音樂的籃子下樓,在黑暗里想“可以死而無憾”。

二十出頭的柴靜常憂傷。描寫“坐在紫云英盛開的田野上”,會給“黃昏”前加上“歸于寂滅的”;看到“天色蒼灰茫然”,會覺得“人如置身時間荒野”;第一次節目火爆,會寫“可見似錦繁華的夜,處處有寂寞的信徒”。這些文字寫在柴靜第一本書《用我一輩子去忘記》里。現在的柴靜說:“這本書我都沒有從頭到尾看過。”那里面沒有對自己的反思和批評,只有情緒和結論,“通篇都是我我我”。

丁洪亮覺得柴靜那時與人交流就很有分寸感,善于捕捉細節,適應力強,作為山西人居然也能很好地融入并熱愛長沙生活和辣味。丁洪亮印象最深的是,柴靜的思想比較獨立超前,這不是很招領導喜歡的屬性。電臺成立一年多時,柴靜在長沙一家高檔歌廳辦聽友會,現在看是平常事,但在當時是前衛的。同事們都去。丁洪亮記得臺長去前猶豫了一下,“他拿不準這個事算什么情況”,最后還是去了。

4年里,柴靜沒有誤過一場節目直播,風雨無阻。這不是易事。但比起她進入新聞評論部后工作的努力程度,丁洪亮覺得柴靜在電臺時期只能算用心,“那時她還比較追求自己的一種生活狀態,有些浪漫因素在里邊。”

丁洪亮更喜歡柴靜在《新青年》時的狀態,覺得她“整個人爆發出一種新鮮感,往外迸發力量,瀟灑張揚,不像后來,看著就痛苦糾結。”

郝俊英也是在《新青年》第一次看到柴靜,“頭發軟軟的,垂在肩上,穿一身豆青色套裝,妝比較淡,談話很有文化氣質。印象特別深,覺得她不一樣,挺清新。”后來再見柴靜,她已經在《時空連線》,剪成了齊耳發,頭發吹很高,化精致的妝,眼睛不停眨。老郝一眼就看得出來那些提問不是發自內心:“覺得她好做作。怎么會變成這個樣子?”

擅舞水袖的女子被按住扎實練馬步。陳虻嫌她:“你簡直矯揉造作不可忍受。”年底晚上,同事模仿她,披條披肩,穿著高跟鞋和裹腿小裙子,兩條腿糾結在一起坐著,把垂在眼睛上的頭發用手一撥,摸著男生的手細聲細氣:“你疼嗎?真的很疼嗎?真的真的很疼嗎?”底下一片哄笑。

改變既成的自己是很痛苦的事,尤其這還得粉碎自己以往的所有經驗和自信。柴靜說:“我感覺已經不是為勝利在工作,而是為躲開恐懼而工作。每天努力就是為了讓別人不要注意到我,第二天開會千萬別說我,別說我。特別羨慕開電梯那個人,因為沒人注意他,他的工作不會失敗,按一個鈕就可以了。”

“你們不怕死不等于別人不怕死”

《新聞調查》制片人張潔很早就注意到柴靜了。他有下屬是《新青年》時期柴靜的粉絲,向他推薦關注此人。一扭頭,發現她已經來了央視。

和柴靜閑聊幾次后,張潔對她的評價是“絕頂聰明”、“文藝青年”、“觸覺非常敏銳”。他盤算著挖柴靜來做《新聞調查》每年有幾期的人文類節目,“我判斷這一路數柴靜能做到極致”。

誰都看出來基本不懂時政的柴靜在《時空連線》有些別扭。“我們開玩笑說,白巖松氣場太強了,壓根就沒有柴靜喘息的機會。”以前試著給《東方時空》總主持人每天3分鐘,隨便說什么,白巖松一口氣過,毫不磕巴。有的主持人3分鐘要錄3個鐘頭。“柴靜在那不就是揚短避長嗎?比如白巖松不值班了讓她去盯班,那落差太大。”張潔想挖柴靜,可她新來沒幾個月,先等著吧。

錢鋼記得,白巖松那時也想把柴靜放出去,到新聞現場歷練,而不是塑料人般只坐在演播室里,沒想到這一放就收不回來了。

2003年,《新聞調查》的4個出鏡記者走了兩個,王志去《面對面》,董倩去新聞頻道籌備組。梁建增主任像給補償似的,問張潔:“給你們一個人要不要?”他居然主動說了柴靜,正中張潔下懷。

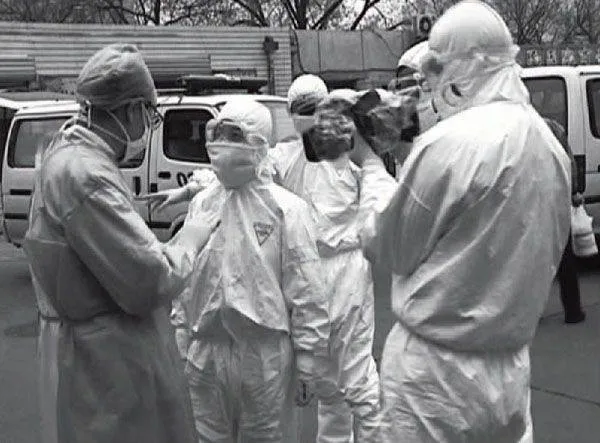

4月17日,柴靜來《新聞調查》報到。本來被定位為擅做人文類節目,遇上的竟是能夠報道“非典”的第一天。張潔問柴靜敢不敢做,柴靜說敢。

“柴靜對人的理解非常到位。說實話,此時我信任她去做‘非典’就基于這一點。”張潔說。

根據收視率統計,超過七千萬人看到了渾身上下包成白粽子的柴靜走進“非典”病房。她一舉成名。播出第二天,賓館門口拉起來隔離帶,一直連到“記者專用電梯”。賓館只知道這幫人在拍‘非典’,看了節目才知道他們進了病房。

辦公室早就回不去了,有人跟張潔說:“你們不怕死不等于別人不怕死。”張潔訥訥給7人攝制組說不要再去“南院”時,知道他們很受傷。

書里柴靜調侃,張潔莫名其妙拿著花跑來,還一一擁抱。張潔覺得這可不是莫名其妙,他每天去跟他們一起吃飯,一個月不回家,搭個行軍床住在辦公室里。“我想讓他們知道,咱們是一體的,你們得病我也得,你們死我也死。你們要拍出個片獲國際大獎了,我也是其中一個。”

把三個代表系列報道都做成了揭黑報道

勇氣可以一時涌起,但并不能完全讓張潔相信,柴靜可以做硬調查。直到這個姑娘主動說要做人民醫院“非典”感染內幕,張潔一下覺得“我呼喚已久的記者來了”!他拿出之前定義的一堆記者標準往柴靜身上套,比如好奇心、新聞敏感性、交際能力、深入提問能力、團隊領導力……全都吻合。

《新聞調查》其實好多年沒怎么做深度調查,盡管它作為“大片組”1996年創辦時就提出要做這個。第一期開拍的《西古縣村紀事》正是張潔操刀,拍村民選舉,但沒能播出。正是輿論監督旗幟《焦點訪談》開播兩周年,“無數大員告狀,想滅掉《焦點訪談》。此時不好再出一個這類欄目。”張潔記得。

第二期節目講高樓拋妻案,調查家庭暴力。比起第一期講貧困生《宏志班》的中性事件,這是負面新聞。“被要求緊急調整,以前準備的節目都廢了。夏駿臨危受命,兩星期搶出一期《中國的品牌》,講外資企業進入中國后,中國品牌慢慢被吞食。一下子把欄目救了。我們后來做醫療改革、公交改革、住房改革、鐵路改革……理性思辨的東西,在知識界口碑特別高。”張潔說:“但它畢竟不是你的本體,一年靠這個保生存,第二年慢慢向新聞性事件過渡,3年以后過渡到內幕調查。”

兩年后的1998年,《中華人民共和國村民委員會組織法》正式頒布。和《西古縣村紀事》題材類似的《大官村里選村官》不僅播出,還成了極難得的“通吃”節目:觀眾喜歡,領導喜歡,還得了國際紀錄片大獎。這一年,第一期真正的“硬”節目《透視運城滲灌工程》也問世了。

2000 年底一次改版,《新聞調查》節目后悄悄附上了宣傳小片:很污垢的玻璃板被幾下擦亮,寫上了“探尋事實真相”。張潔提到這笑不停:“我們想領導會不會來罵我們?當天沒人理,第二天也沒人,過了一個星期也是。后來我們就知道,中國的媒體,已經到了可以向中國社會承諾說:我要探尋事實真相。”

當時的策劃組組長莊永志執筆寫下真相的定義:“所謂真相就是正在或一直被遮蔽的事實:有的真相被權力遮蔽,有的被利益遮蔽,有的被道德觀念和偏見遮蔽,有的被我們狹窄的生活圈子和集體無意識遮蔽。”

“調查”二字在2001年終于到位,“打‘活老虎’的節目就有5期!”張潔說,以前的節目頂多是打“死老虎”。年底,臺里領導夸《新聞調查》上路了。2002年,“我們把三個代表系列報道都做成了揭黑報道。”

2003 年,“非典”、孫志剛事件拓寬著輿論尺度,連新聞評論部都強調,《新聞調查》要向《焦點訪談》學習。這一年,央視開始市場化考評,末位淘汰。《新聞調查》的同時段競爭對手是《實話實說》、《藝術人生》、《同一首歌》、《開心辭典》、《曲苑雜壇》、《幸運52》,大部分是王牌娛樂節目。《新聞調查》在禮拜一,收視最不好的一天。兩年后,《實話實說》被淘汰出央視一套。

“算來算去,我們只能靠硬調查才能活下去。其他路子競爭對手太多了。”張潔說:“《焦點訪談》是短兵相接,偷拍拿證據,趕緊撤,加班熬夜,第二天就播出,趕在說情到來之前。我們拉開架子,砸了別人還要把人請著坐下來,布上光,還給別人別上話筒,你再一刀一刀過去。”

2003年,張潔搞改革,確定“調查性報道”要成為《新聞調查》主體。大部分編導并不習慣這個。張潔請來幾個人力資源專家,制定了新的考評體系,調查性報道加分,獨家選題加分。考評最高的節目,編導一部能拿兩萬多元,考評最低的只能拿兩千多元。

以3個記者為中心組成了3個小組,柴靜的“小虎隊”是做調查性報道最多的。

范銘撰文回憶:“我們一起經歷了《新聞調查》環境最寬松的黃金時期。那會兒的她劍氣凌厲,一招封喉,人稱‘鐵血女戰士’,嬌柔之氣一掃而空,她把她身上‘男人一般的理性和邏輯’發揮到了極致,讓很多異性同事都自愧不如。每次前期聯系采訪時,我在電話里報出柴靜的名字,感覺電話那頭的有關部門傳來隱隱的顫栗, 我都自認為很有‘效果’……我們帶著甲亢般的熱情一路高歌,盡興淋漓地做了幾年硬新聞。”

2003年底盤點,張潔驚喜發現居然做了50%的調查節目,他的預期本來只是25%。2004年,專家在討論會上點評:“《新聞調查》登上了歷史頂峰。”張潔現在回想起來,會“嗨”一聲說:“這真是個烏鴉嘴。”

博客這個平臺已經夠了

比起電視,主持人邱啟明更多是在柴靜的博客里認識她的。那時,他還沒有到央視。他覺得這是個才女,“關鍵不是文采多么優秀,而是她每一篇文字當中觀點特別明晰。”

2006年參與兩會報道時,柴靜被開了博客。一開始以為必須天天寫,每天晚上3點鐘回來還得寫博客。

博客讓她尋回了最初電臺時期做傳播的感覺,給節目的意見鮮活撲面。“有人能耐心看完,還一字一句評點,就覺得特別珍惜。不能沒有納,只有吐。”柴靜說,“每一條關于節目的博客評論我都看。”這種評論她確實回復不少。有一次,寫到一個女律師穿著標致的米色套裝,觀眾批評:為什么要暗示女律師的職業身份,暗示她和當事人處于不同的階層?柴靜想想覺得對,馬上改了。

她并不像其他人一樣把博客當私人空間,這是她工作平臺的補充。她在里面貼采訪感悟,貼節目預告,發布新近選題,尋求意見,常說的話是“歡迎批評,回頭討論”。她愛用細膩的文字表述出電視鏡頭遺漏的部分。有時候,她給自己的朋友寫寫小傳:羅永浩、野夫、馮唐……有時候,她寫喜歡的歷史故人:葉企孫、顧準……。她甚至因為博客上的文章獲得2011年度華文最佳散文獎。

博客成了柴靜在電視之外的重要平臺。一次,她向張潔說,她在博客上得到的成就感已經超過電視了。

2011年加入《看見》欄目后,她貼出每一期節目預告,幾乎都配上細致潤色過的長文。范銘說,柴靜的博客是節目最重要的傳播平臺,這在網上常帶來不俗的傳播率。

不過傳統電視并未準備好接受這種評價標準。制片人李倫說,《看見》的收視率在同期節目PK中是平常甚至略低的。網上傳播率當然不會被考慮進去。

但網上觀看帶來的新意見得接納。一次節目視頻里,判決書上拍到了女孩的名字,這在電視上會一閃而過,但在網上按下暫停鍵后會清清楚楚。有人留言提出建議。柴靜團隊從網上全面撤下視頻,改完那幾幀,再重新覆蓋到各網站上。花了一天時間。

受益于新媒體的柴靜卻拒絕更新的新媒體——微博:“不要拿思想的殘片來敷衍這個平臺。我寫一篇博客文章是等這個念頭起來又沉下去后,再拿出來。我怕言辭不準確,是對事情和人的傷害。博客這個平臺已經夠了。”

最近,她在微博的潛水號被人發現。她一條條刪空了微博。

她說那些大都是她多半年來的讀書筆記,3個朋友組成了讀書小組,用這個來自我督促。被人發現后就拷下來筆記,很容易刪掉了。

“發現你微博的人說看到你罵粗口,覺得你可愛一些了。”我說。

“會有一兩個,比如看書或者有什么事觸動時。我書里也會有粗口。”她笑了。

狼狽是有價值的,別一上來就抵達真理

“她是我見過最有意志力的一個人。”郝俊英在柴靜的新書首發式前一天如此評價她。

柴靜的反應是:夸一個女人有意志力?你這算夸人嗎?

確實,意志力用在自己身上可能讓別人贊賞,用在別人身上容易讓別人頭疼。

《看見》出版前,柴靜對圖片設計提出反對意見。那是名設計師陸智昌的精心作品,出版社的人轉給柴靜時都帶著一種狂喜,因為那是突破性的內文設計,和文章內容交相輝映的創作。“照片主體基本是我,有四五十張,看到后我本能反應,不希望有這么多照片。”柴靜跟設計總監郵件頻繁來往:“后來都已經劍拔弩張。他跟我講:你是一個公共符號,不要著了相!”最后柴靜向陸智昌寫信打電話,終于擰了過來。

沒幾天,看到封面設計上“柴靜看見”四方大字,她的腦袋嗡一聲又炸了:“我不能忍受我的名字那么大出現。但難道又要委屈一次陸老師嗎?設計總監爆掉了。說‘你可不可以不要干預專業工作?你知道這4個字嵌在這里,這種結構的力量有多么穩固嗎?’我知道他有道理,陸老師那么專業,已經寬容我一次,怎么能又再找麻煩。可那個別扭勁就是無論如何過不去。”她硬著頭皮再找,陸智昌又一次接受了。

“觀眾看看你怎么了?你又不是神仙姐姐。”這是范銘的話。柴靜總要組里的人們少拍點她的鏡頭,多拍拍采訪對象或空鏡。剪輯時要接跳點,大家愛用柴靜的畫面。“就像補丁一樣用。”一位編導說。可這有時會讓觀眾批評:怎么老拍你忽閃眼睛?

她是真不愛拍照。出版社跟她要不到照片,只好向多年跟她共同出差的攝影們零散收集。

幾天前,為一家雜志在攝影棚里拍照,她驚訝發現居然還有服裝師,那些準備的衣服讓她哭笑不得。“有一件肩膀露著,裙子只到這。我才不穿。”她比比剛過臀的位置。

跟她約拍封面照,她警惕地先問不棚拍吧?然后說,也別擺拍,最好聊的時候隨意拍拍。最后,在攝影師的百般婉轉要求下,她終于軟了下來,出門站在樹下:“好吧,誰讓你是女孩子。如果是男的,我就比較不介意傷害他。”

這時候的柴靜確實不易相處,但一轉頭,她去跟編導出差,只要是女的,一定合住一間房。

作家野夫記得,京城文化人“老男局”,召集人常常買不到單,柴靜就搶過野夫的單買了,不會覺得女人不買單天經地義。局上大家談天論地,說葷段子也不避諱,她跟著笑,頂多說你們太壞了。

柴靜在博客上發出寫野夫的文章,給野夫發一條短信,讓他去看看。野夫看完很感動:“我跟她說我這個人名聲不太好,你寫我很容易引來一些非議,我提前給你道個歉吧。她說我寫我的,人家愛怎么說怎么說。”

提起買單,柴靜回憶半天:“因為我喜歡野夫的書嘛!第二次他就以男人尊嚴的方式勒令我不準買了。我們這局主要是看了誰的書覺得好,就約頓飯。以文字論人。比如張宏杰來北京,我給陳曉卿打電話,一開始他還裝腔作勢,說我今天很忙,兩個飯局啊,然后突然意識到,是寫《大明王朝》那個張宏杰嗎?我說是啊。他說我就來。”

“感受”幾乎成了柴靜的第一高頻詞,這詞曾經受她鄙視。現在她知道,當年那個一張口就吐出一串道理的她,在沒有真正“感受”到時,離那個道理有多遠。

現在講起道理來的柴靜還是絮絮叨叨,繞行一大圈,最后落腳的道理常常淺顯。問到這個柴靜笑:“你看我喜愛的這幾個人,他講的都不是什么高深的道理,但重要的一個,他用一生來實踐的。”這幾個人包括顧準、胡適、曾國藩。

看木心的書,柴靜覺得有一句很對,古往今來的哲學家都很少去寫自己思想過程當中的狼狽,其實狼狽是有價值的,別一上來我就抵達真理。

除了最后落腳處,那繞行的一大圈也是重要的。

“你不可能再用傳統的新聞管理方式了”

2009年,柴靜突然接到通知,離開《新聞調查》。她沒問為什么。

這對于柴靜來說是離開有保障和有預期的生活。“我那時候一直想可能到六十多歲我還在《新聞調查》,我跟我們攝像半開玩笑半認真地說,你得把身體鍛煉好,將來你起碼得跟我干到七十多、八十歲吧,你能扛動攝像機才行啊!”

柴靜想起自己曾在萬山之間,站在骯臟的雪地里,腳凍得要掉了,深深往肺里吸滿是碎雪的空氣,心里說:“媽的,我真喜歡這工作。”這是我在她書里注意到的惟一粗口。

此前兩年,講述百姓民生的《社會記錄》被停播,盡管它的考核指標還不錯。后來去《看見》的李倫是它的制片人。

當年讓柴靜決定留下的新聞評論部年會,白巖松說,已經N年沒有去了,下滑是慢慢出現的。

丁洪亮去讀博士,離開媒體行業,后來進入機關。他說后來試圖再堅持一下,也沒堅持下來。他想起電臺時的日子,“那時我們每個人可能都覺得自己前途無量,只有柴靜在不斷超出大家想象。”

張潔做了央視電視劇管理中心項目部副主任,讓他離開新聞的誘惑之一是有人跟他說,“來這兒你可以拍《走向共和》。”當年看這部電視劇時,張潔大嘆,要是自己能拍這樣的作品,一輩子值了。做了電視劇才知道,更難。

張潔今年的個人計劃是拍《東方時空》20周年紀錄片,已經拍了五十多人。沒想到,有二十多人在鏡頭前哭了。張潔說:“立地成佛,不是說你做輿論監督才立地成佛,你在哪里都應該能立地成佛。”他想起當年請世界級調查報道專家來開研討會,發現在國外做這個也難,法律風險和人身安全風險相當大。“央視和新華社的去地方上,起碼人身安全不會有問題。”

邱啟明因新聞來到央視,又因微博斥責制片人離開央視,去做了相親節目。“你還想做回新聞嗎?”我問他。他遲疑一下說:“惟一可以講的是,一旦機會來臨,我才不會考慮什么面子,什么好馬不吃回頭草,一切讓它灰飛煙滅,No、No、No,那是中國最好的新聞平臺,有機會我一定會繼續站立在那個天堂。”他不想生疏技藝,開始要做一些離新聞更近的節目。

“圍繞評論部,《東方時空》,什么激情燃燒什么傷感,全都已經過去了。”白巖松在柴靜的新書首發會上說:“我們很幸運曾經成為一個很棒的青年人,我們現在有什么可抱怨的,在抱怨中就錯過了成為一個很棒的中年人的最寶貴機會,我還想將來當一個特別棒的老年人。”

柴靜談起2013年工作計劃時,語速都不一樣,整個人有一種被點燃的感覺:“我們節目形態要重新界定,減少文化類選題。第一類關注發生在公共新聞事件中最受關注的人物,給他一個出來陳述的機會。第二類希望做在這個轉型期的當下中國,盡管還沒有成為轟動性新聞,但是我們認為值得剖解的選題。”即使在新書宣傳月,她還是一個月為欄目出了三趟差。

她覺得舒展,有點像2003年那種,一個猛子又重新扎進水里面,憋一口氣游很遠。

前些天做“江西校車”,居然碰到地方政府說,我們不會做任何阻擋。而且還給建議,“不止對我們一家媒體這樣。”柴靜說:“你會看到這個社會在變,里面有主動的成分,也有被動的成分。被動就是微博已經傳播非常快,這個事情一旦發生,你不可能再用傳統的新聞管理方式了。”

再前些天做“廣州性侵少女案”,之前法院不接受任何媒體采訪,接受柴靜是因為5年前她做“許霆案”時采訪了他們。“那時他們在采訪中承認了之前的判決有問題,他發現這個坦誠本身并沒有受到更多的批評,反而給他們自己松了綁。這期節目以后,他們給我發了一個短信,說覺得做得很準確。還講要不要再合作一期節目,可以給我們選題什么。這個信任不靠任何私人關系,是靠一期期節目積累下來的。”

范銘說,他們的工作微群叫“破罐破摔”。柴靜解釋:“意思“意思怎么講呢,就是斃了就斃了,下一個。那種感覺。”柴靜笑:“我的意思是你別把自己當回事,你做的事情很重要,但是你自己不重要,事情的結果也沒那么重要。”

給朋友牟森的贈書扉頁,柴靜寫著:“你曾對我說,‘如果你不能報道國家,你還可以報道自己’,于是,這本書。”