明星大象的悲慘生活

它們是明星,也是殺人犯,它們的生活是你想象不到的悲慘。

明星和殺人犯

一個炎熱的早晨,我乘車前往印度西南沿海喀拉拉邦的馬拉度市,那是一個只有4.5萬人的小鎮,我要去看一頭名叫曼嘎蘭庫努·阿亞潘的大象。它生來就是主角:黝黑的皮膚,透著股霸氣,已經主演過兩部電影。在每年12月到次年5月喀拉拉邦的節慶季,這頭名叫曼嘎蘭庫努·阿亞潘的大象一天也不能休息,接連參加200多場巡游。

像任何明星一樣,阿亞潘也有自己的“粉絲”團,他們把它收錄進“大象明星”這個網站,評價它有“清澈、蜂蜜色的眼睛”和“帝王的相貌”。但網站沒有提到的是,1999年,在普圖納加拉姆的某個節日巡游之后,阿亞潘殺死了兩名助理馴象師:那時他們在路邊睡覺,阿亞潘用鼻子把他們卷起來狠狠摔在地上,再將他們踩死。在印度,任何其它動物把人弄死,也許都會被當場擊斃,只有大象例外。為什么阿亞潘要殺死那兩名助理馴象師,難道它想阻止新一代馴象師成長起來嗎?

被囚禁的明星

在印度,人類圈養大象已有數千年的歷史。一開始,它們主要有兩大用處——戰爭年代當作坦克,和平年代搬運木材。后來,隨著士兵和伐木工人用機器代替了大象,節慶活動便成為大象主人賺錢的最好時機。要知道大象的養護成本很高,在喀拉拉邦,擁有大象便是身份與財富的象征。在寺廟慶典活動中,大象頻頻出場,各只大象的粉絲們還組成聯盟為自己的偶像助威。我第一次知道原來大象也可以很“性感”,其標準是,潔白的象牙,像刷子一樣的尾巴,長長的可以觸到地面的象鼻。粉絲們的熱情使大象出場的價格每年都水漲船高。

人們對大象的需求在增加,而大象的供給卻在銳減。盡管大象有上千年被圈養的歷史,但卻從未被人類馴化過,圈養繁殖更不可能。因此,印度所有的大象都是從野外捕捉到的。據印度林業部公布的數據,2008年,喀拉拉邦被捕獲的大象有700多頭,如今這個數字不到600,它們還要承擔日益增多的節慶巡游任務。

雖然被捕獲后,大象就被主人用武力加以控制,但它們面臨的最大威脅不是鞭打,而是徹底被生活改變。野生大象是群居、遷徙的動物,它們在河里洗澡,大部分時間邊走邊吃。可被人類捕獲后,大象通常被鐵鏈鎖在一個地方,只能用一根水龍頭洗澡,除了工作時間以外,與其它大象完全隔絕。

回到馬拉度市,我在一座小寺廟的空場上找到了曼嘎蘭庫努·阿亞潘,它的腿和腹部被鐵鏈鎖住,拴在一棵椰子樹上。一名寺廟官員走過來說巡游即將開始,馴養員便帶著阿亞潘向舉行演出的寺廟出發。那片場地足有2.5英畝大,包括燃放煙花的地方和一座橙色大廳。現場已聚集了一批大象和它們的“粉絲”。大象們被精心打扮過,額頭上帶著鍍金的頭飾,脖子和腳踝上掛著串串鈴鐺和花環。慶典主辦方告訴我,阿亞潘的租金高達每天6.5萬盧比(約合1000多美元,20年前,這個價錢足夠當場買下它)。四個年輕男子,身穿白色布裙,爬上各自的大象,開始用牦牛皮制的刷子和孔雀羽毛扇打旗語,人群變得平靜下來。馴象員在地面的同伴遞給他們五顏六色的太陽傘,這時,84名鼓號手一起開始奏樂,演出正式開始。當我從開場的表演中回過神來時,發現自己已置身于一片人海之中,無邊無際。

一個男人

第二天,在臨近的特里蘇市,一名參加了馬拉度慶典的匿名線人造訪了大象權益保護者V.K.文基塔漢姆的家,把前一晚所見告訴了他。文基塔漢姆是喀拉拉邦唯一為大象受虐待而大聲疾呼的人,許多關心大象命運的人都樂意成為文基塔漢姆的線人。經過與馬拉度市警方核實后,文基塔漢姆向印度林業部遞交了訴狀,聲稱在慶典上大象非法超時工作,而且大象最害怕的爆炸性煙火就在其附近。

在去印度之前,我試圖聯絡文基塔漢姆已有好幾個月,卻沒收到任何回音。當我終于找到他家時,他說:“我收到你的電子郵件了,但我都沒回復。我必須謹慎,因為許多人表示要殺了我。”他指的是大象巡游活動的組織者。為了保護他的線人網絡,文基塔漢姆從不在手機里存任何人的聯系電話。

48歲的文基塔漢姆英俊、虔誠,單身漢的他留著整齊的銀灰色胡須。他請我坐在前廳的一張老式課桌上,他通常在這里為有需要的大學生和職業人士輔導數學和會計,一天11個小時,一周6天。

1996年,文基塔漢姆偶然觀看了一次有45頭大象巡游的節慶活動。當他看到一頭大象因未遵守馴養員的指令而遭到毒打時,他驚呆了。第二天,文基塔漢姆找到了那頭大象,卻發現它已經被活活打死。

從此,文基塔漢姆走上了為大象維權的道路。他不斷地向有關單位發出虐象事件的申訴函,平均每天要發出超過12封,有寄給林業部反貪污辦公室的,有寄給最高法院的,有直接寄給喀拉拉邦首席野生動植物監察官的。

文基塔漢姆的組織有7名固定成員,但他拒絕讓我和其中任何一人對話。“他們的名字是高度機密。”有些成員是慶典活動的內部人士,他們充當間諜,偷聽寺廟官員的對話,每當一頭大象遭受傷害時,他們都會記錄下來并且拍照。文基塔漢姆的眼線包括馴象員、寺廟僧人、普通工人以及他的學生。每逢慶典,文基塔漢姆站在自家花園中的香蕉樹下,還會有鄰居和陌生人前來向他提供線索。

另一個男人

過去十年,喀拉拉邦擁有最多大象的人名叫加奈什·庫瑪,他是一個政治家,有趣的是,他還是一個知名演員,并擔任“喀拉拉邦大象所有人聯合會”主席。作為演員,他以飾演惡棍和無賴出名;作為政治人物,他在喀拉拉邦立法院代表他家鄉選區已超過十年;作為擁有大象的人,他對2010年印度中央政府的大象評估報告提出強烈抗議。這份報告建議:所有被圈養的大象都應是政府財產,它們的商業雇傭應被逐步終止。對于文基塔漢姆來說,這份報告就是大象的救星。但對于以庫瑪為首的大象擁有者而言,這是不可容忍的。

這場斗爭的勝者顯然是庫瑪,因為2011年,他被任命為喀拉拉邦林業部長,成了邦內大象權益保護法的執行人。

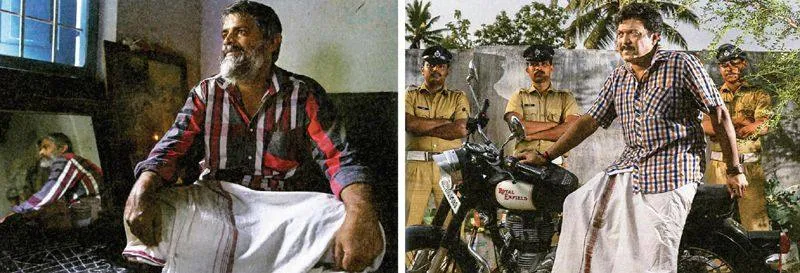

從文基塔漢姆家出來后,我坐上火車前往喀拉拉邦首府,去拜訪庫瑪。他的助理告訴我,我得等著,因為部長的日程很難預料,不知道啥時候有空見我。部長的幾位助理也陪我一塊兒等,整整4個小時內,我發現他們除了喝咖啡,沒有任何工作。漫長的等待之后,部長終于出現了,他的助理們齊刷刷地站了起來。庫瑪有一頭深色卷發和頗有男子漢氣概的胡子,身穿一件亮紫色格紋襯衫。交談時,他的六位助理陪在一旁,每當部長說句玩笑話,他們全都哈哈大笑。

我問庫瑪喀拉拉邦人為何這么喜歡大象,這位硬漢的眼睛里流露出一種溫柔夢幻的神情:那是因為它們像大海一樣,變化萬千,有無窮的吸引力。但當我提起文基塔漢姆時,他的語氣立刻變得尖銳,“這個文基塔漢姆,他從沒真正和大象相處過,一個連一根香蕉都沒喂過大象的人,有資格說自己熱愛大象嗎!”(對此,文基塔漢姆做出回應,他告訴我,香蕉不適宜作為大象的食物——它會導致便秘。)

這兩個為了大象命運而戰的人從未謀面,他們之間也有著天壤之別:文基塔漢姆的腰布已經褪色,襯衫也很破舊;而庫瑪出行動輒有大批隨從,著裝更是招搖。文基塔漢姆一生只看過一次電影,還是上學時學校組織觀看的;而庫瑪僅在去年就出演了三部電影。他們主要的爭執源自那些有十年歷史之久、關乎大象權益的法條。2012年底,庫瑪重新修改法條,取消了之前被認為是殘害大象的26項行為,比如迫使生病或受傷的大象長途跋涉,或者迫使大象玩拔河或踢球這樣的游戲。當我就此事詢問庫瑪時,他說并沒有做太大改動——他取消的只是“一些愚蠢和無關痛癢的事項,僅此而已”。

愛恨交織

今年一月的一個傍晚,維潔雅·庫瑪利帶她的家人去看在拉亞曼嘎拉姆市舉行的節日巡游。那天,喀拉拉邦最出名的大象,可能也是全印度個頭最高的大象德奇科圖卡夫·拉瑪錢德蘭也出現在巡游中。就在日落前,這頭龐然大物突然向人群發飚。它把庫瑪利的胳膊弄斷,把她的一個女兒扔到墻上,踩斷了另一個女兒的腿,把她的母親和另外兩名60多歲的婦女當場踩死。庫瑪利哭著向我描述了那晚的“屠殺”,“為此負責的人應該是寺廟當局,我從未見過這么多的大象集中在一起,他們太貪婪了。”在庫瑪利家的街道上,還豎著一個巨大的廣告牌,人們懶得把它撤走,上面宣傳的正是她母親遇害的那場節日巡游,拉瑪錢德蘭的巨幅照片赫然在目,它的嘴旁畫了一個氣泡,里面寫著:“我來啦!”

在那晚事件的幾個月以后,我在圈養它的寺廟里找到了拉瑪錢德蘭,它被拴在一座水泥臺上。在我觀察它的一小時里,它從一側猛烈地搖晃到另一側,從未停下來,每當有人走近它,它就用鼻子發泄怒火。它的馴養員表示,用不了多久,就又會有節慶組織者來租賃它。馴養員準備教訓一頓拉瑪錢德蘭,讓它聽他的話。“你必須用打罵來訓練大象。”他告訴我,拉瑪錢德蘭的一只眼睛就是被它的上一個馴養員打瞎的。

對于文基塔漢姆來說,無論是人類對大象造成的傷害,還是大象對人類造成的傷害,其結果都不言自明:囚禁它們應當被禁止——或者至少,它們不應該再被各種節慶活動利用。不管是不是傳統,它們都是野生動物,只屬于森林。

拉曼·蘇庫瑪是亞洲自然保護基金會的創始人,是全世界研究亞洲象的頂級專家。他說,事情沒那么簡單。亞洲象自1986年以來就被列為瀕危物種,但與世界其他地方的趨勢相反,印度南部野生大象的數量在過去幾十年不降反升,可砍伐樹林和人口爆炸卻使大象的棲息地逐漸縮小,這意味著大象愈加會與人類發生沖突,比如毀壞糧食,大鬧村莊。蘇庫瑪告訴我,30年前,印度的野生大象一年要殺死大約150人,而如今,這個數字接近500人。當野生大象超過它們棲息地的容納數量時,射殺或捕獲便成為很多人的選擇。

蘇庫瑪表示,這并不意味著他對現狀的支持。他強調,印度社會需要進行一場大規模的教育活動,要對大象的獵取、訓練以及圈養方式進行一次全面檢討與改革。文基塔漢姆認為,只要庫瑪擔任林業部長一天,這樣的改革就無法實現。可今年4月,庫瑪真就不是部長了。他下臺不是因為文基塔漢姆的申訴,而是由于他妻子對他提出了家暴指控(他對此表示否認)。

庫瑪辭職后兩周,林業部就頒布了一套新的節慶巡游法令,其中包括禁止大象在一天中最熱的幾個小時里工作,并規定一座寺院里大象數量不能超過3頭。

新法規頒布后第四天,我去卡登加羅爾市觀看節慶巡游,一名叫阿伯拉罕·塔拉坎的獸醫負責在大象出游前給它們體檢。當天聚集了十頭大象,九頭參加游行,一頭替補。塔拉坎只是草草地查了一下,他主要是看大象有沒有狂暴狀態的征兆。一年中有兩到三個月,性成熟的公象由于荷爾蒙變化會經歷這種狀態。在此期間,即使是最溫順的大象也會變得暴躁和難以預料。如果它們處于這種狀態,應該被禁止工作。

幾分鐘后,塔拉坎向寺廟官員報告大象的狀況。他們一定是忘了我的翻譯也在場,因為塔拉坎跟那位官員說,有一頭叫帕巴迪·拉詹的大象“不太好”——它的顳腺周圍有腫脹,這是狂躁的一個明顯癥狀。但當我再問塔拉坎時,他堅決否認看出任何問題,所有大象都很正常。盡管有一頭替換的大象,帕巴迪·拉詹還是被領去游街(因為帕巴迪很高大,不可能不讓它上場)。所有10頭大象被圈在寺廟院墻內(完全無視新法規關于3頭的規定),由于空間有限,它們幾乎是一個挨著一個(新法規要求每頭大象間至少保持5碼的距離)。喀拉拉邦節日協調委員會的一名官員也在現場,我問他為什么不遵守新法規,他吃驚地回答說:“那只是一般性建議,并不是硬性法規。”

再過一天就是“特里蘇爾·普拉姆”節了,我站在城市中心的廣場上,30萬人將聚集在這里觀看一年中最大的大象盛會。我和一個叫C.A.梅農的人談起了當地人對大象的狂熱,他從事保險代理,曾經擁有過大象。他說:“在我們這兒,如果你擁有一輛豪華轎車,比如卡迪拉克,沒人會在乎。但當大象出游時,人們會問,‘它的主人是誰?’”

我問梅農新法規是否會影響“普拉姆”節。按理說從上午11點到下午3點半是禁止讓大象游街的,因為那段時間太陽最為火辣,梅農放聲大笑:“政府會為普拉姆節破例的,年年如此,沒人能阻止得了這樣的壯觀場面!”