論內蒙古快速發展中的矛盾

摘 要:內蒙古抓住西部大開發的機遇,近年來經濟發展迅速,一度位列全國前列,這種現象被經濟學界稱為“內蒙古現象”。然而這種經濟快速發展過程中卻隱含著一些矛盾,這些矛盾可能會影響內蒙古的可持續發展。本文將分析內蒙古經濟發展中的一些矛盾,并針對這些矛盾提出建議。

關鍵詞:內蒙古現象 矛盾 建議

內蒙古自治區擁有著119.3萬平方公里的土地,在這片廣袤而神奇的土地上養育著2470.6萬人。內蒙古自治區擁有著得天獨厚的土地資源、森林資源、礦產資源,到目前為止,已探明礦藏60余種,稀土、煤、銀等儲量巨大。作為祖國的北大門和未來國家重要的能源基地,這片富饒的土地能否快速健康的發展關系到整個國家的經濟發展。西部大開發以來,內蒙古自治區爆發出巨大的發展潛力。內蒙古以其驚人的發展速度震驚了中國,震驚了世界,經濟學家把內蒙古如此快速的發展稱為“內蒙古現象”。內蒙古快速發展的背后是否存在著矛盾,這種發展是否可持續成為了一個值得探討的問題。

一、內蒙古現象

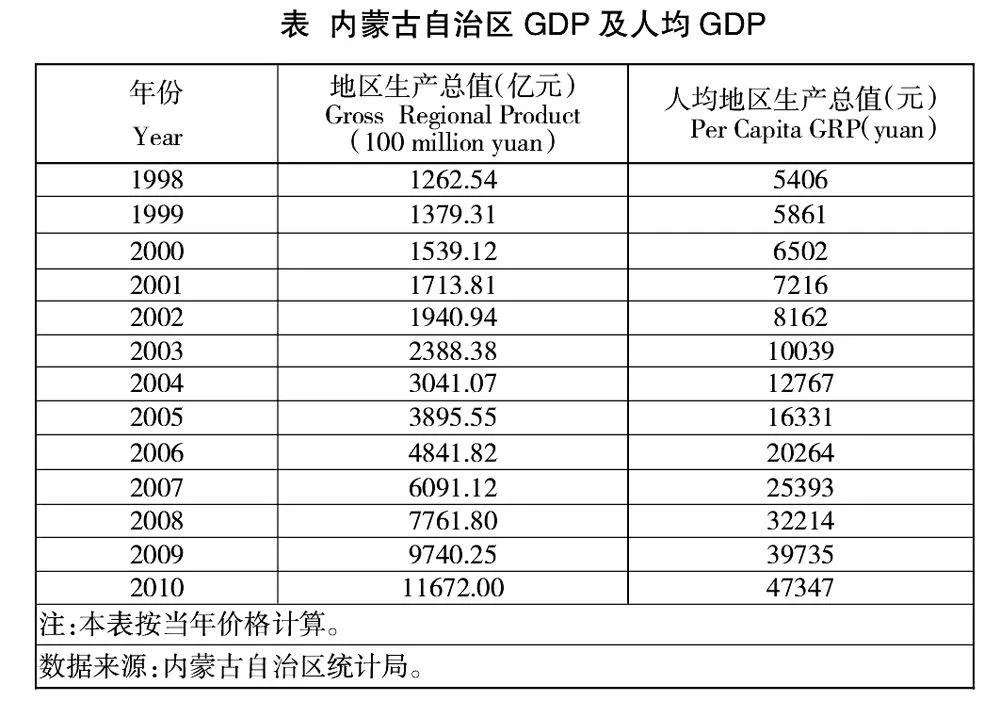

曾經落后的內蒙古如今經濟發展速度究竟有多快?通過一組GDP來感受西部大開發前后內蒙古的經濟發展變化。短短十幾年間,內蒙古自治區以驚人的速度發展著,GDP增長遠高于全國平均水平。GDP位次由第24上升迅速上升到第15位。同時,人均收入在2004年超過全國平均水平,2006年突破20000元,財政收入從2001年的117.38億元增加到2010年的1738.25億元。

二、經濟快速增長中存在的矛盾

究其原因,內蒙古自治區的發展可謂是天時地利人和。第一,天時。在西部大開發的大背景下,國家重點關注西北地區的建設,國家投入資金建立資金密集型發展模式拉動區域經濟發展。其次,地利。作為能源富集地,在西部大開發的政策拉動下,自治區明確提出了“大力推動工業化、城市化、農牧業產業化”的發展思路,利用自治區的能源優勢適時滿足了國家在經濟發展中的資源需求。第三,人和。內蒙古作為蒙古族主要聚集區,洋溢著濃郁的草原文化,“天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊”的草原景象和擁有著蒙族特質的草原人民,在時代的召喚下,展現出了驚人的活力。

然而,迅速發展的過程中卻有著這樣一些矛盾暗藏在內蒙古的高速增長之下。

首先,內蒙古倚靠資源進行發展。我們可以看到,資源在內蒙古經濟的騰飛中起著決定性的作用,尤其以鄂爾多斯等地的采掘業為代表。通過分析不難看到,這種依靠資金資源密集發展起來的產業有著很大的弊端。第一,內蒙古是在軟實力不足的情況下,憑借資源優勢,通過實現大量開采而獲得的產值,附加產物少且附加產物的利用率低。這種發展模式即我們通常所說的粗放型經濟,是以大量的資源消耗和資源浪費為代價的,資源浪費嚴重;第二,這種粗放型經濟發展比較忽視發展過程中的經濟成本和環境成本,對經濟和環境的破壞嚴重;第三,內蒙古發展之初,資金主要來源于國家的投資以及省外大企業的投資,這樣的資金來源造成大量的利潤為國有企業和其他大型企業所有,留給地方政府的部分較少,地方政府的收入不足,導致地方政府用于當地建設、協調當地經濟發展的資金不足,不利于區域經濟的發展;第四,內蒙古資源密集區的發展給當地帶來大量收益,在造成當地經濟繁榮假象的同時也拉大了自治區總體的貧富差距。

其次,內蒙古在發展過程中較為忽視產業間的協調發展以及產業結構的優化發展。過去的幾年我們不難看到,內蒙古的發展以簡單的采掘運輸為主,將采掘出來的煤炭等資源經過簡單的加工甚至不經過加工直接運往省外,由外省利用這些能源發展工商制造業等附加值較高的產業。這樣的發展方式只能賺取最少量的利潤,而大量的工業附加值流失到省外。同時,如果這種偏重于資源的發展長期持續,還有可能走入“荷蘭病”的誤區。近幾年,內蒙古產業鏈略有加長的趨勢,但仍然較為簡單,參與者生產規模較小,工業附加值不高。

最后,內蒙古的發展比較單一地依靠資源,產業結構簡單。這樣的發展方式一旦受到外部經濟的沖擊,受影響的程度比較大。例如,在工業低迷期或者由于技術進步等原因導致資源的需求量相對減少,需求減少將會給這種發展帶來嚴重的沖擊。同時,資源行業缺少統一的管理統籌機構,行業的發展主要是靠著大中型企業和小生產者的生產決策決定的。這樣整體行業趨同,內部分散的經濟發展模式,不利于產出收益的最優化。

綜上,內蒙古的發展目前主要存在以下矛盾:發展屬于粗放型經濟,資源利用率不高,污染嚴重,浪費嚴重;產業利潤留在本地區的部分少,產業結構不合理,工業附加值不高;資源發展總體趨同,內部分散。這樣一系列發展中的矛盾嚴重影響了內蒙古發展的后勁,對地區的可持續發展造成了威脅。

三、 對內蒙古經濟發展的建議

從經濟的可持續發展角度來講,目前內蒙古的發展不利于可持續發展,不利于實現真正意義上的經濟繁榮。要想實現內蒙古經濟可持續發展,應做到以下幾點。

第一,調整產業結構。我們應該在優勢能源的發展上延長產業鏈,引進技術密集型的工業并著力發展該類產業,提高工業附加值。內蒙古擁有大量的戈壁、荒漠,沙漠戈壁面積約有40萬平方公里,其中沙漠面積213平方公里,戈壁面積18.8平方公里。如果能將這些資源的一部分加以利用,再依托當地的資源優勢,引進技術型產業,延長產業鏈,提高當地本類產業或相關產業的資源利用效率,將會大大推動內蒙古經濟發展。

第二,著力培養能源產業以外的有潛力的企業發展,培養各行各業的優秀企業發展,尤其是第三產業的企業發展,有效合理地開發內蒙古文化,幫助第三產業做大做強,引導產業向多元化發展。內蒙古自治區不僅是能源的富集地,也是草原文化的沃土,我們能利用的不僅僅是煤炭礦產資源,還有草原文化及其他特色。我們應該將著眼點往更加廣闊的領域拓展。

第三,繼續加大教育和科研創新的投入。從長遠的角度來看,教育水平的提高是提升一個地區軟實力的關鍵因素。我們不僅需要普及基礎教育,而且應當加強成人教育,全面提高全區的科教水平。技術水平的落后歸根結底還是教育的相對滯后和技術創新與應用的相對落后。教育科研水平的提高不僅可以提升一個地區人民的綜合水平,而且為經濟的可持續發展注入強勁的動力。同時,教育水平的提高能夠吸引更多的人才來內蒙古發展教育科研事業,形成良性循環。因此,要想提高一個地區的綜合水平,實現經濟的可持續高速發展,加大教育經費和科研經費的投資是必須的。

第四,加強基礎設施建設,形成與經濟高速發展相適應的基礎設施建設,尤其應該發展鐵路公路設施。我國十大主要鐵路干線分布密集于發展較快的省份,疏于西部較為落后的省份。俗話說,要致富先修路,運輸設施的完善可以加強區內與區外的聯系,使區內發展與區外發展更好地接軌。同時,物質基礎決定上層建筑,實實在在提高人民的生活水平,不僅有助于拉動區內需求,還可以提高人民精神層次的追求。只有人民物質生活和精神生活同時提高,才是一個地區綜合實力的提高,才可以更好地吸引外部資金投入。因此,應該加強基礎設施建設的力度,提高公民建設經濟的能力,將政府建設經濟轉變成人民群眾建設經濟,為經濟建設提供源動力。

第五,內蒙古現階段處于整體行業趨同,內部分散的經濟發展模式,即行業內的發展較為散落,缺少專門的行業管理機構。內蒙古的發展需要建立這樣的行業機構,首先,這類機構的設立可以優化行業的生產規模;同時,這類機構的設立可以對產業內部的生產活動進行規范,提高行業的技術水平,促進行業對附加產物的利用,降低粗放型生產對環境的破壞,減輕經濟發展對環境的壓力,有利于社會資源與環境的和諧發展。

參考文獻:

[1]烏蘭察夫.“內蒙現象”的文化動因 .

[2]辛辰.內蒙古現象之辯——經濟學界的內蒙古風暴[J].西部論

叢,2006(12).

[3]杭栓柱, 朱曉俊 ,張永軍.把建設內蒙古能源重化工業基地

上升為國家戰略的思考, 2009(9).

[4]安靜賾.從發展思路看“內蒙古現象”.

[5]道日娜.競爭優勢、比較優勢與內蒙古現象[J].北方經濟,

2008(2).

[6]樂奇 ,張晶, 吳晶英, 佟信.透視“內蒙古現象”[J].前沿,2008(2).

[7]自治區主席楊晶解析“內蒙古現象”[J] .檔案與社會,

2007(6).

[8]溫家寶.重視教育科研經費占GDP比例[N].法制晚報.

(責任編輯:張莉莉)