以改革紅利釋放城鎮化潛力

2012年12月16日閉幕的中央經濟工作會議提出,城鎮化是中國現代化建設的歷史任務,也是擴大內需的最大潛力所在,要圍繞提高城鎮化質量,因勢利導、趨利避害,積極引導城鎮化健康發展。

旋即于12月22日落幕的中央農村工作會議指出,當前,我國現代化建設中最薄弱的環節仍然是農業現代化滯后,經濟社會體制中最突出的矛盾仍然是城鄉二元體制障礙明顯,全面建成小康社會進程中最嚴重的制約仍然是城鄉發展和居民收入差距過大。

分析人士認為,農村工作會議釋放出加速提升農民收入水平以及發展現代化農業的愿望。新型城鎮化與農業現代化兩大主題,互為依托,良性互動。未來若干年,中國經濟啟動內需,投資發力,消費升級,無不與這兩大引擎息息相關。未來的政策格局,將呈現出城鎮化與新農村建設的良性互動,中國廣大的內需市場將被撬動。

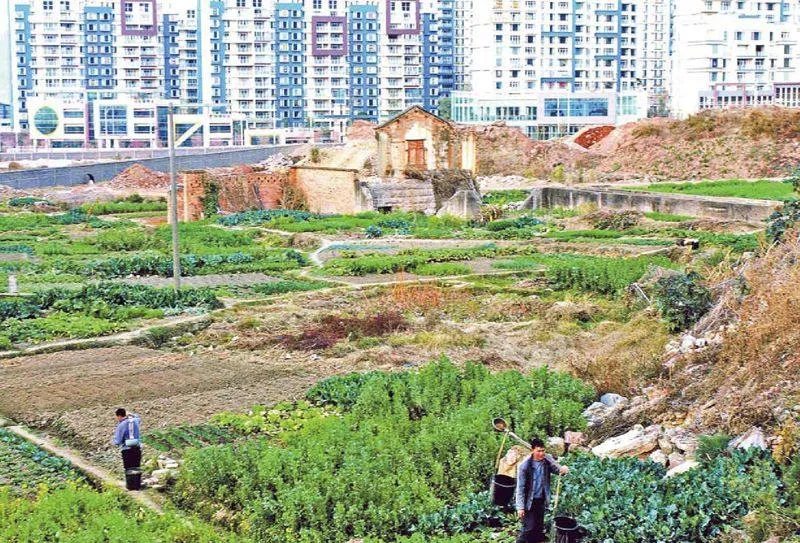

2011年末,中國城鎮人口首次超過農村人口,標志著進入城鎮化的“拐點”。統計顯示,中國城鎮化率每增加1個百分點,大概能帶來7萬億元的市場需求。目前,我國城鎮化率約為51%,與其他新興市場國家相比明顯偏低。發達國家城市化率一般在80%左右,人均收入與我國相近的馬來西亞、菲律賓等周邊國家,城鎮化率也在60%以上。而根據國際經驗,城鎮化率達到70%才會穩定下來。這意味著,從橫向比較和經驗規律的角度看,中國城鎮化的腳步都還遠未到停歇之時。

進一步看,城鎮化步入加速推進階段有助于為中國經濟發展提供驅動力。城鎮化在帶動大量農村人口進入城鎮的同時,也帶來了消費需求的大幅增加,并提升了基礎設施、公共服務設施以及住房建設等投資需求。可以說,城鎮化過程貫穿投資和消費,是促進經濟發展的重要動力源。更重要的是,城鎮化帶來的基礎設施建設有助于消化工業化的過剩產能、助推經濟完成從投資驅動到消費驅動的轉型。如果城鎮化率在今后每年提高一個百分點,那么將近20年后才能達到70%。也就是說,城鎮化所帶來的投資、消費需求將為中國經濟未來10年至20年的發展提供內驅力。

正是前瞻到城鎮化引領中國經濟可持續增長的巨大潛力和推動中國經濟發展方式轉變的強大內驅力,中共中央政治局常委、國務院副總理李克強近期兩度強調,中國作為大國要立足內需,城鎮化就是最大的內需,要把這個潛力發揮出來,還要靠改革。推動城鎮化,把農民工逐步轉為城市市民,需要推進戶籍制度改革、城鎮基礎設施和保障房建設,還要完善融資和管理機制。城鎮化必須確保糧食安全,這關系到嚴格保護耕地和發展現代農業等問題,也要靠改革的辦法來推動。把城鎮化最大潛力和改革最大紅利結合起來,形成疊加效應,中國經濟就有長久持續的動力。

那么,如何獲取改革的巨大紅利?如何通過改革發掘出城鎮化帶動中國進一步發展的巨大潛力呢?

歷史是未來的向導。要走好未來的改革和發展之路,首先需要對過往的歷史進行客觀的回溯、梳理和評估。改革開放30年來,中國城鎮化進程可謂日新月異、波瀾壯闊、成就斐然,但是,不可否認,也存在明顯的缺陷。那就是,中國的城鎮化進程并未實現城鄉居民的“包容性發展”,也未充分實現經濟要素的“帕累托配置”。由于戶籍制度、土地制度、公共服務制度等等的桎梏,一方面,農村居民未能與城市居民一起公平地分享到改革發展和城鎮化的“紅利”,農民工雖然大量進入城市并為城市發展播灑血汗,但他們并未享受到與其勞動相匹配的市民權利,成為游離于城鄉之間的“邊緣人”;另一方面,中國的城鎮化發展多由行政權力依政績需求強行主導,如攤大餅一般貪大求全,而不是基于市場力量自發形成,故而造成了經濟資源的浪費和低效配置。譬如,2000年,中國城市總人口4.6億,到2011年達到6.9億,增加了2.3億,增加50%以上,但是,已經進入城鎮而沒有戶籍的流動人口數量到2011年大約也是2.3億。也就是說,這十年來新增加的城市人口都是這樣的“邊緣人”,這其中絕大部分是農民。

事實上,所謂“中國三農問題”的癥結正在于此:由于戶籍制度的束縛、“集體所有”的土地制度的羈絆以及公民天賦權利的不平等,才導致了三農問題雖歷經改革開放三十年而求索無解。

一些三農專家認為,包括農民在內的共和國所有公民的土地權利和遷徙權利原本是公民所固有的。先說土地權利。新中國建立之初,經過土地改革,按照1950年6月28日頒布的《中華人民共和國土地改革法》,我國廣大農民(包括土地被沒收的地主在內)都按人口分到了面積基本均等的土地。不僅如此,《土地改革法》第30條還規定,“土地改革完成后,由人民政府發給土地所有證,并承認一切土地所有者自由經營、買賣及出租其土地的權利”。

但是由于歷史的特殊原因,土地所有權又離開了農民,如今,是否重新明確農民的土地所有權,仍存在較大爭議。

再說遷徙權利。中國共產黨建國以來的戶籍管控制度始于1958年頒布的《中華人民共和國戶口登記條例》。而在此之前的“五四憲法”中明確規定,中國公民是享有遷徙自由權利的。

現在,是到了向農民歸還這些權利的時候了。首先是那些意識形態上已非禁忌、紙面上也已允諾承認的權利,應當盡快落實。例如農民的“土地使用權”應該得到確實尊重,需要從農民手中得到“使用權”的有關方面,應該學會向農民“購買”而不是“征收”這種權利。農民和官員一樣,作為賣方有權說“不”。如果達不成合意而要強征,那就要在民主與法治的基礎上充分證明該項用地的公益性。

而取消二元分割的戶籍管制,則有兩大顯而易見的理由和好處。其一,就法理而言,遷徙自由與言論自由、出版自由、信仰自由等一樣,是公民與生俱來的一項基本權利,也可以稱作是“天賦人權”。每個人擁有的最基本的資本就是自己的身體,沒有遷徙自由,就沒有自由和平等的就業權利。

其二,戶籍制度限制了勞動力這種最為重要的經濟資源的自由流動和優化配置,從而制約了民富國強。人類歷史的進步,源于人類自由的拓展。包括遷徙自由在內的各種自由不僅能給共同體及其每個成員帶來公正,而且能因決策的科學性和有效性而增進共同體及其每個成員的福祉。縱觀人類歷史,封建經濟之所以優于奴隸制經濟,資本主義經濟之所以優于封建經濟,市場經濟之所以優于計劃經濟,就是因為后者較之前者大大拓展了人們從事經濟活動的空間和自由度,從而激發了人們創造財富的活力。

中國新時期改革開放的歷程更加雄辯地證明了這一點。只是公民自由空間的有限拓展,就使得中國經濟由文革結束時瀕臨破產的邊緣迅猛飆升至如今的GDP全球第二。中國新時期改革開放的歷程,實即中國公民自由度不斷拓展的歷史。環視中外,凡閉關鎖國者多一窮二白,凡門戶開放(既對外開放也對內開放)者多富足繁榮。

實際上,新一屆中央領導集體已充分認識到了上述問題的癥結及其化解之道。譬如,圍繞如何將改革紅利和城鎮化潛力相疊加的問題,李克強同志于日前指出,要善于在利益增量上做文章,在利益預期上作調整,同時穩妥推進存量利益的優化,調整改變預期利益,更加注重權利公平、機會公平、規則公平,使所有人都能通過自己的努力獲得應有利益。

中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任陳錫文近日表示,中國的征地制度受到了社會上比較多的批評,一個最重要的原因是對農民的權益保障不夠。這是土地制度改革必須認真研究和改善的一個重要方面。中國土地制度改革的方向應該是切實保障農民權益,約束征地行為。

我們企望并有理由相信,今后,中國的城鎮化將不僅成為拉動中國經濟增長的巨大引擎,而且能實現無遠弗屆地公正地增進每個國民福祉的“包容性發展”。