云南鄉村手工小檢索

技藝是一個民族在長期的生存發展中形成的技能,也是構成地方民族文化的重要因素。在云南一些偏遠山村,除了夏秋兩季農忙外,幾乎每一個年富力強的男子都要外出做工,當一回“出門子(即外出打工的男人)”。“麗江粑粑鶴慶酒,劍川木匠到處有。”但是隨著時代的發展和科技的進步,流傳于云南民間許多手藝正在快速消失,手藝漸漸變為人們腦海中的一種記憶,這不能不說是一種遺憾。關注這些土生土長卻面臨消逝的技藝,是我們共同的責任。

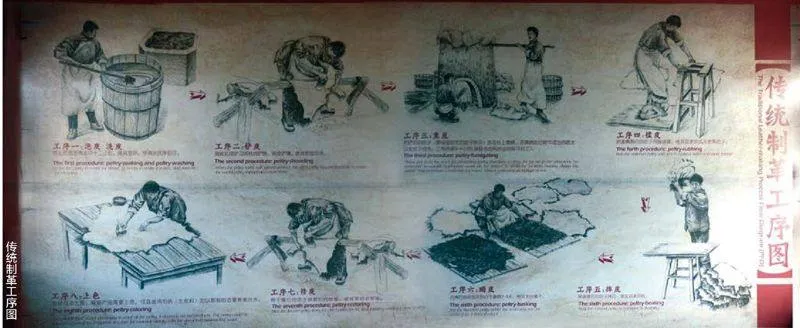

皮匠

工序一泡皮、洗皮,將生皮泡至清水中12小時,變軟后用清水洗凈;工序二鏟皮,用鏟刀鏟除枯肉,將皮鏟薄,使其勻凈;工序三熏皮,把鏟后的皮子(需保留皮毛的皮子除外)放在灶上熏烤三四小時(做鞋底的幫皮此時可以完工),并適當灑水以免燒焦;工序四揉皮,用腳搓揉熏熟后的皮子,使其變更軟、更熟;工序五摔皮,摔打搓揉后的皮子,增加韌性;工序六曬皮,在烈日下暴曬兩三天,蒸發水分;工序七修皮,修整干燥后的皮子;工序八上色,根據產品需要上色,可直接使用皂礬(生皮料)加以熬制的適量黃栗葉水。

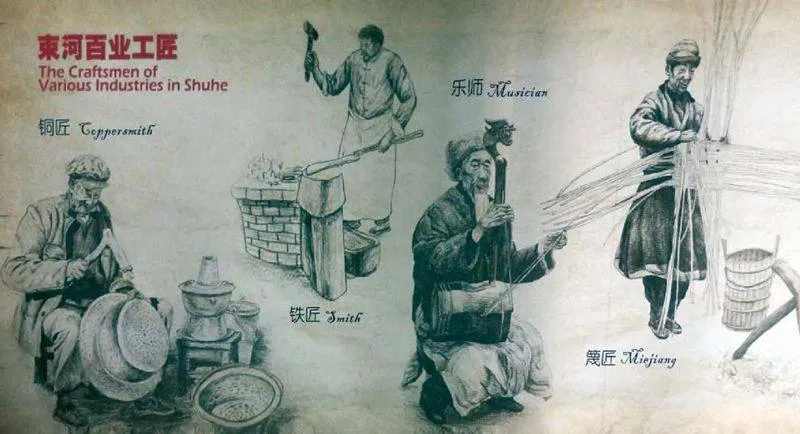

砍匠

砍匠是指砍伐木料、割據木板的男子。有一首曲子流傳在男子中:“出門割板好一久,替我為賢妻拜上,今年冬天好溫暖,我出門過冬。衣還未破妻送來,褲還未爛妻寄到。今世修來好福氣,下世哪里找?”他們憑一把斧子、一把鋸子、一身力氣去闖蕩。他們終日與大山打交道,風餐露宿,密林深處搭個窩棚就是家,夏天炎炎烈日炙烤,冬日寒風冰雪酷凍。他們從伐倒一棵大樹,到割成一塊塊木板,再運下山來,全靠強壯的體力和堅韌的耐力。故砍匠非身強力壯者不可為,每一個砍匠出身的人,都有超人的體力和耐力。

甑子匠

甑子匠是制作蒸飯用的大小甑子的工匠,他們以木材為原料,憑一把錐子、一個火爐,縫制甑子謀生。平時他們無需出門就能制作甑子,等積累到一定數量,背到集鎮上出售即可。制作甑子的木板所需原料來自高山密林處筆直的松木,而且不是用鋸子割開,必須用手順著松木年輪的紋路撕裂開來,叫“撕板子”。這種活不僅需要體力,還需要技術。20世紀90年代末,隨著電飯鍋的普及,甑子匠日益減少。由于木甑子蒸飯特別香,直到今天麗江的新海邑村仍有人從事這門手藝。

造紙

在云南普洱市西盟佤族自治縣,尚存著一項古老的傣族手工造紙技藝,這種紙雖然手感有些粗糙,卻有著原植物淡淡的清香。造紙分多道工序,首先是采料,原料主要是當地生長多而快的構樹,然后是曬料、浸泡、拌灰、煮料、清洗、搗漿、澆紙、曬紙、砑光、揭紙。其中,采料主要是七八月份,冬天采料對構樹生長不利且很難剝樹皮;剝去外表皮層后的材料將在烈日下暴曬一兩天,那樣造出的紙才不會黑;然后將構皮用清水浸泡變軟加上火灰一起煮3小時,充分堿化。在曬的過程中,用光滑的口缸輕輕打磨紙模,稱作砑光。待紙曬干后,先用手撕一個角,然后用光滑的揭紙木刀輕輕地揭下整張的紙。

釀酒

麗江窨酒是清代名酒。據當地人相傳,清初,吳三桂追擊永歷帝,一路往滇西到下關,宮中一位釀黃酒的浙江師傅掉隊,迷失方向,徑直到了麗江,被納西楊氏人家收留,后招之為女婿。他見麗江產大麥,水又好,卻沒有黃酒,就著手用大麥釀黃酒,以備婚禮上用。成婚之日待客,親朋好友道賀時說他釀出麗江第一壇黃酒也是一喜。因新酒經過窖藏而成,所以取名為“窨酒”。此后,窨酒成了麗江納西人的婚禮酒。

織布

云南有一種火草麻布綿軟潔白,結實耐磨,冬暖夏涼,是麻布中的極品。舊時,人們從植物葉子背面取下絨毛放在石頭上,用鐵火鐮與石頭撞擊產生火花點燃絨毛,然后用嘴吹火以引火用,火草之名由此而來。用當地山上的火草葉背上的白色絨毛晾干或曬干后捻成線,織入布中形成獨特的麻布。這種麻布制作過程工序多,從布谷鳥叫開始,種麻、扯火草、織布、做衣等環節,從割麻、制麻線到織布有幾十個工序,其工藝十分獨特,編織時由麻線和火草線兩梭交織而成,十分費時,織一件衣服要花數月。

古法榨糖

云南芒允村至今保留著古老的手工榨糖方法,這里的榨糖機一般都固定安放在蔗田邊上,榨糖機是由紋理緊密的水柚木制成的,兩根粗粗的木樁,高約兩米左右,中間雕出互相咬合的齒輪,讓一頭大黃牛拉著橫桿轉圈工作。榨糖師傅一次把十數根甘蔗塞進齒縫里,汁水流到圓槽里,注入大木桶,成為制糖的初級原料糖汁。甘蔗要反復壓榨五六次,被扔到一邊,曬干做柴火。隨后,糖汁被提到不遠的土灶旁,倒進大鍋里燒火熬成糖稀,熬好后倒在席子上,再把木板均勻地插在一整席的糖稀中間。糖稀在空氣里固化,變硬,就成了一塊塊方方正正的紅糖。

曬鹽

云南鹽井因當地盛產井鹽而得名。這里還保留著世界上最古老的產鹽方式,人們用最原始的方法獲取鹽巴:打洞到河床上的礦鹽處,用木桶背取鹵水到上面的曬鹽池里,先經過沙層過濾,在樹立的木架臺上待鹵水風干以后,再用手工刮取鹽。當地人認為,這些活應該都是女人干的。這里出產的鹽,不含碘。但是,據當地人說,這里出產的鹽,用來打酥油茶有獨特的香味;用來喂牲口,牲口上膘快。