論道

當前,中國電視行業競爭環境日趨激烈,創作出“既叫好,又賣座”的電視目成為所有電視制作人的共同目標。電視作為大眾傳播的載體,不僅具有傳遞信息的責任,更應該樹立以觀眾為核心的服務理念,從這個意義上講,節目受不受歡迎,觀眾才是最終的評判者。

在此背景下,建立健全完善的電視節目觀眾測評技術,必將成為國內電視節目制作流程中重要的組成部分,為提高節目質量,增強的電視臺綜合競爭力提供有效保障。

電視節目評估標準的

發展背景

當前國內的電視節目評估標準是以參考收視率、專家評估、節目投入產出比例、觀眾滿意度等因素中的某幾項相結合來綜合考慮的。收視率反映了收看電視節目的人群數量,客觀上講,它是節目播出后影響力的一項重要指標。專家評估是專家(包括臺領導)從專業的角度對電視節目的傳播導向、內容、方式等因素進行評價的一項標準,其評定結果中受人為因素干擾較強。投入產出比是節目播出后,節目成本與廣告收入的比例。觀眾滿意度指標顧名思義,是指觀眾觀看節目后給予節目的評價,這項指標比較直接,但如何量化以及量化的標準是這項指標是否準確的核心環節。雖然專家測評可以在節目播出前進行,但由于無法給出標準的量化考評,因此這個因素只能作為參考。其余三項環節(收視率、投入產出比與觀眾滿意度)均是在一檔節目經過前期拍攝、制作、播出后才可以得到測評數據指標,拿到數據時,電視臺或制作單位已經投入大量拍攝經費,這樣會導致投資方在未知市場風險的情況下投入資金,市場風險未卜。于是,為規避風險,制作方必然會以節目模式跟風、高額引進版權等方式減少投資盲目性,但是這樣一來,會造成電視節目創作環節的一些困擾,比如粗制濫造、盲目模仿、以低俗換收視率等問題,從而引發電視節目研發的惡性循環。

如何選擇一種科學、準確的電視節目評估標準,在市場化程度越來越高的今天已經成為一個日益嚴峻的課題。

上世紀五、六十年代起,歐美國家的電視制作單位為彌補電視收視率的不足,開始探索以觀眾為核心的電視節目測評方法。的確,觀眾對節目的真實反饋數據,加以量化分析得出的結論,才是真正準確客觀地評價某個電視節目受歡迎程度的準確數據。經過多年摸索,評估方的測算方式從早期的郵寄抽查問卷,發展到用各種儀表測量進行量化統計;節目測算周期也由早期的每周一次,發展到每天,甚至細化到每天中的每一時段;觀眾評判的標準也由最初的模糊分類逐漸細化到對實時喜好度的監測。綜合歐美各國歷時半個世紀之久的節目評估方式,在測評領域運作最成熟、最富于市場經驗的機構當屬美國觀眾研究所(ASI)。ASI位于好萊塢,前身是著名的哥倫比亞電影公司研發中心。ASI是美國規模最大、歷史最悠久的提供全面影視節目調查服務的公司,客戶群體遍及全美,包括廣播電視、有線電視、影視制作機構和工作室等。迄今為止,美國電視節目中80%以上都接受過ASI測評。2011年9月ASI中國唯一合作伙伴易思傳媒率先將國際化的節目測評體系引入中國,并在北京中關村成立了“ASI中國影視節目測評中心”,開展對國內各種類型的影視節目、電視劇進行全方位的咨詢與測評服務。

關于ASI觀眾測評技術

自1960年成立之日起,ASI就在好萊塢建立了可容納400位觀眾的實驗室,通過統計系統對影視節目進行測評,收集觀眾對節目的實時反饋。之后,通過對測評方式的多次調換與研發,綜合了包括電話訪問、頻道監測等多種方式的比較,最終將小劇場測試的方法確定下來。1990年ASI在全美建立了13個數據采集機構,可以對電視節目與廣告進行同時分項測評。十年后,隨著新媒體技術的發展,ASI在好萊塢北部成立了全球技術領先的觀眾研究與測評中心與數字高清媒體研究中心,將新媒體節目納入測評范圍。同時,ASI在觀眾實時反應研究領域也有了新的突破,研發出收視反饋跟蹤技術,即采用計算機與數字技術分析觀眾對于節目的實時反饋的定量研究方法。通過收視反饋跟蹤系統能夠動態獲取觀眾態度變化的整體趨勢,從而幫助制作人員精化、改善內容提高節目質量。

從發展歷史看,ASI會根據時代發展大約每十年就會對數據采集方式進行技術更新, 其核心技術就是收視反饋跟蹤儀,這是一項已注冊專利的技術,該技術利用生物統計學的數據采集技術,以秒為單位時間記錄觀眾樣本對電視節目的收視意向。ASI測評體系結構主要包括測評控制系統,數據采集分析系統與測評管理系統。其中控制系統主要用于所有硬件設備與顯示設備的控件與管理;數據采集分析系統主要用于收視反饋跟蹤儀數據、線上數據收集及數據處理分析作用;測評管理系統主要用于測評項目管理,包括文檔,數據,樣本與樣片信息、研究成果等。

每次節目測試,通常會招募若干目標觀眾組成標準樣本(根據節目測試要求對測試對象的選擇有所區分) ,ASI綜合采用以下3種不同的調查方法: 1、小劇場收看節目,實時展示觀眾現場滿意度曲線;2、樣本問卷調查;3、焦點座談會。結合以上三種方式以收視反饋跟蹤儀所采集的觀眾收視意向指數曲線圖為基礎,采用定量分析的方法,獲取定性結論。

電視節目觀眾測評技術的應用

ASI從事影視節目測評工作長達半個多世紀之久的時期內,累計節目測評時長數以萬計,伴隨著影視行業發展的高峰與低谷,ASI積累了大量經驗。其測評標準體系,包含不同測評目的或不同類型節目的測評問卷模式,數據分析標準,執行標準等等已經成為行業內的標桿。

以ASI為代表的觀眾測評技術,應用范圍比較廣泛,從節目前端創意概念到節目制作過程,從節目內容的審核到節目上線市場風險預估,都能發揮作用。(具體應用見圖一)

★節目概念測評

針對節目創意與節目創作提案的可行性進行評估的測評應用。其主要作用是以觀眾測評的方法評估節目創作概念,讓觀眾參與到節目創作的過程中。

★模式引進評估

針對模式選擇及引進制作全過程,對節目模式進行的觀眾測評應用。其主要作用是為模式引進與制作決策提供更科學的方法。

★播前風險評估

針對上線新節目所做的觀眾測評,主要作用是對新節目質量與市場風險進行評估,通過測評曲線與測評結果分析,了解觀眾對新節目的真實反饋及認可程度,及時了解問題與觀眾的建議,并將所有不利因素解決在上線播放前。播前測評不僅提前了解節目播放后的市場反饋,還降低節目上線的市場風險。

★播后節目診斷

主要是針對已播放的節目,特別是市場反饋不理想或計劃進行改版以提升收視效果的節目。播后觀眾測評應用,主要目的是發現節目存在的問題,挖掘節目與觀眾收視需求的差距。對于節目問題或將來改版思路,尋求觀眾的意見,提高節目質量。

★內容準入測評

主要是針對制作方與購買方對于節目客觀評估進行的測評應用。其主要作用是建造內容準入評估標準,為制播雙方提供客觀的第三方測評結果作為內容準入標準。

觀眾測評案例研究分析

下面以湖南衛視綜藝節目《百變大咖秀》測評案例具體分析觀眾測評技術的應用效果。

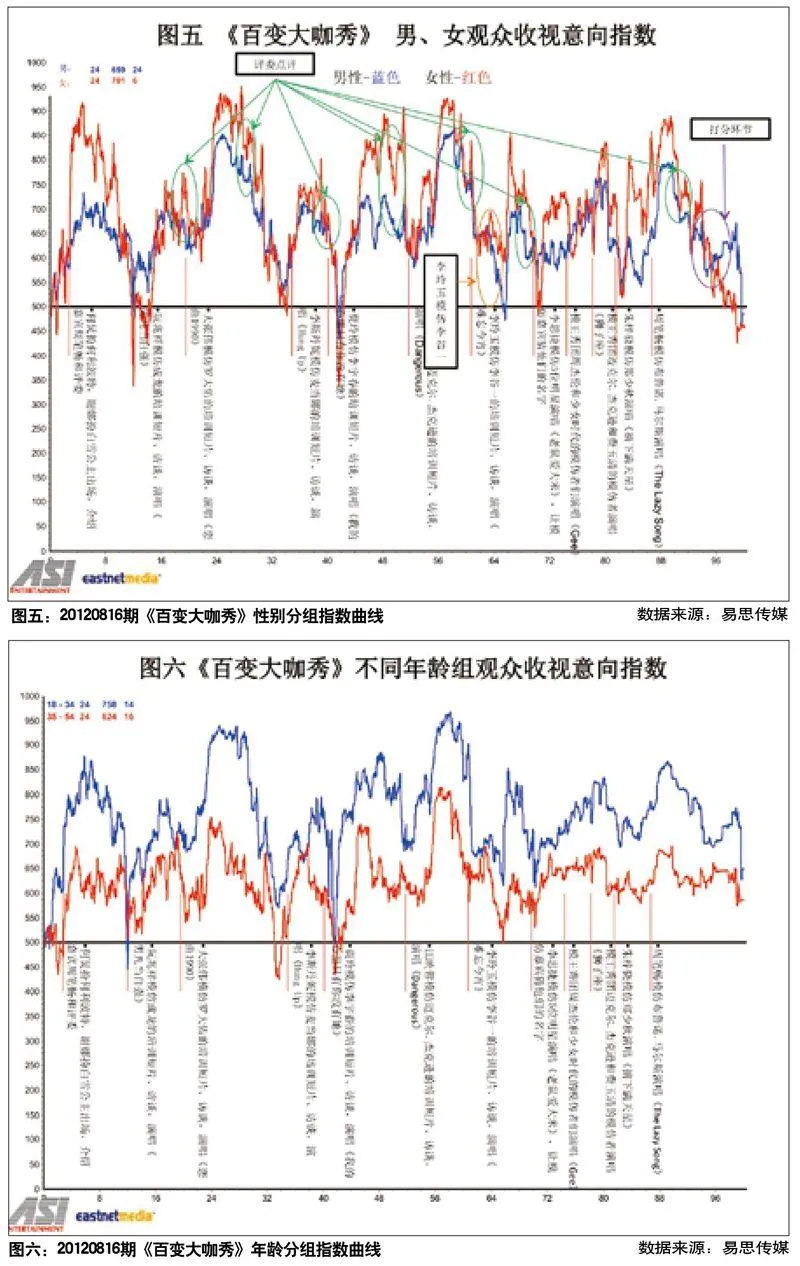

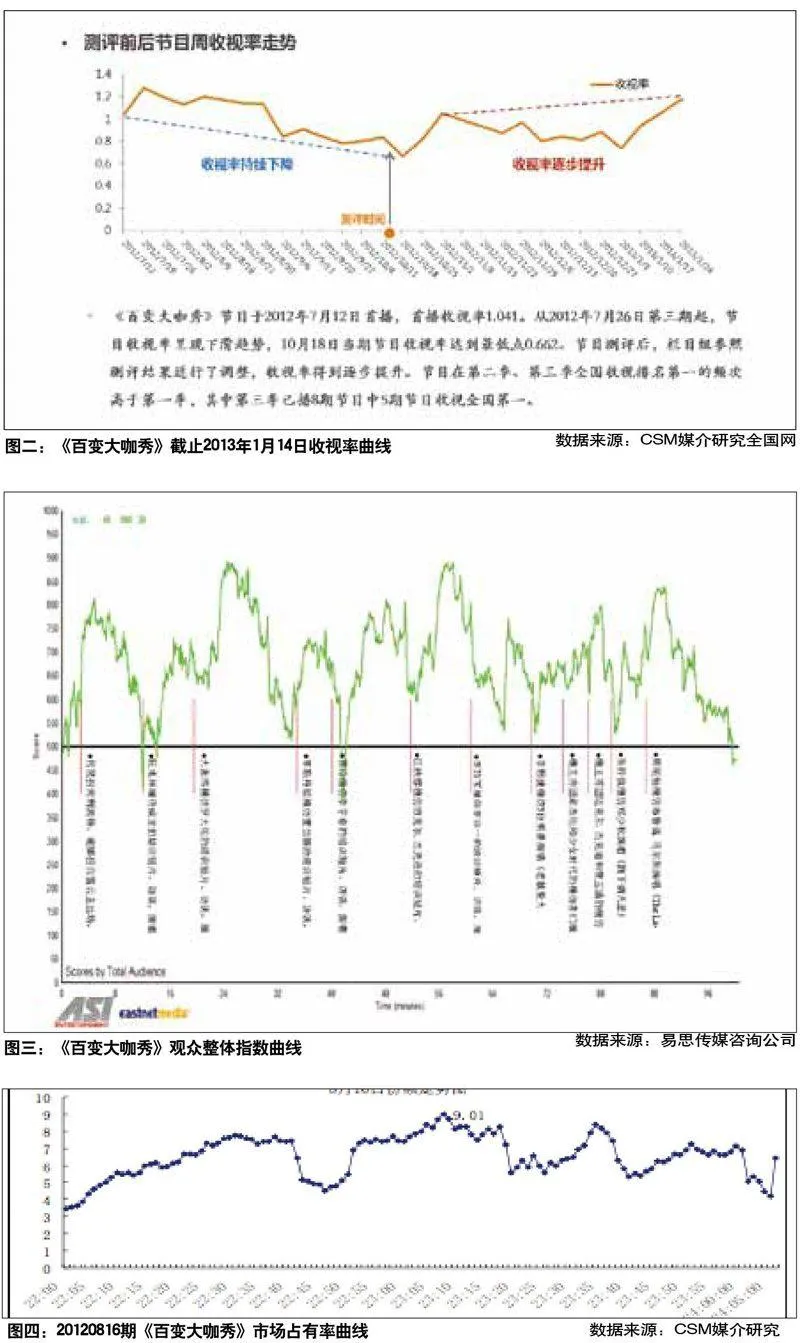

《百變大咖秀》是國內首檔明星模仿秀,由湖南衛視錄制播放,于2012年7月12日22:00首播,首播收視率1.041,從開播截至2013年1月24日,6個月的收視率數據曲線如圖二。

通過收視率數據我們可發現,從2012年7月26日第三期開始,節目收視率呈現下滑趨勢,到10月18日當期,節目收視率達到最低點0.662。

2012年10月13日,湖南衛視委托易思傳媒在ASI中國影視節目測評中心對《百變大咖秀》2012年8月16日這期節目進行測評。

本期《百變大咖秀》觀眾測評分析以播后診斷應用為主。測評重點從觀眾收視意向指數曲線、節目整體評價、節目元素、節目環節、同類節目對比、不同城市觀眾評價差異等方面展開深度分析,從觀眾的收視視角發現節目的問題與不足,結合觀眾建議與分析結果,對節目進行合理改版。

當我們把本期節目觀眾總體收視意向指數曲線與市場占有率曲線對比, 可以看到,測評指數曲線在2小時時間段上與市場占有率大體的趨勢很吻合。我們知道,觀眾指數曲線在節目播放前就可以得到,市場占有率曲線是節目播后才能得到。經過對多檔節目曲線對比,我們可以得出結論:測評指數曲線是能提前預估節目市場占有率曲線,這一點對于我們提前通過測評曲線了解節目市場反饋大致趨勢至關重要。

根據節目測評的反饋跟蹤,在《百變大咖秀》節目測評后,欄目組聽取測評改進建議,從第二季開始對節目進行了改版。

經過測評,《百變大咖秀》節目組清晰地了解到觀眾的需求,明確了觀眾喜歡看的內容,從而決定在節目流程中放大或壓縮某些環節,以此來客觀地指導節目的改版與升級。從第二季進行節目改版后的播后市場反饋來看,測評效果顯著:節目可看性明顯增強,觀眾反應更好,節目質量的提升帶動收視份額也隨之升高。第二季、第三季收視全國排名第一的頻次比第一季顯著增加。第三季有5期節目到達全國收視第一。

電視評價體系的一種創新

當前,中國電視節目傳統評估體系已經遠遠落后于觀眾多元化的欣賞水平,亟須快速調整與完善,而以觀眾測評體系為核心構架的節目觀眾滿意度評價指標,必將會對建立合理而健康的影視市場提供更加客觀的保障。通過《百變大咖秀》節目測評效果來看,節目的科學測評是提升節目競爭力的非常有效的途徑,易思傳媒創建的ASI中國影視節目測評中心不僅可以準確地分析測試結果,有力地推進了節目的創新,而且在規避了市場風險的同時,提升了節目在觀眾中的滿意度。測評體系的核心競爭力在于數據的客觀性與分析方法的科學性,合理有效地使用電視節目測評系統,將為整個電視制作行業帶來新的發展和騰飛。