斯蒂芬·肖爾:自傳式視覺日記

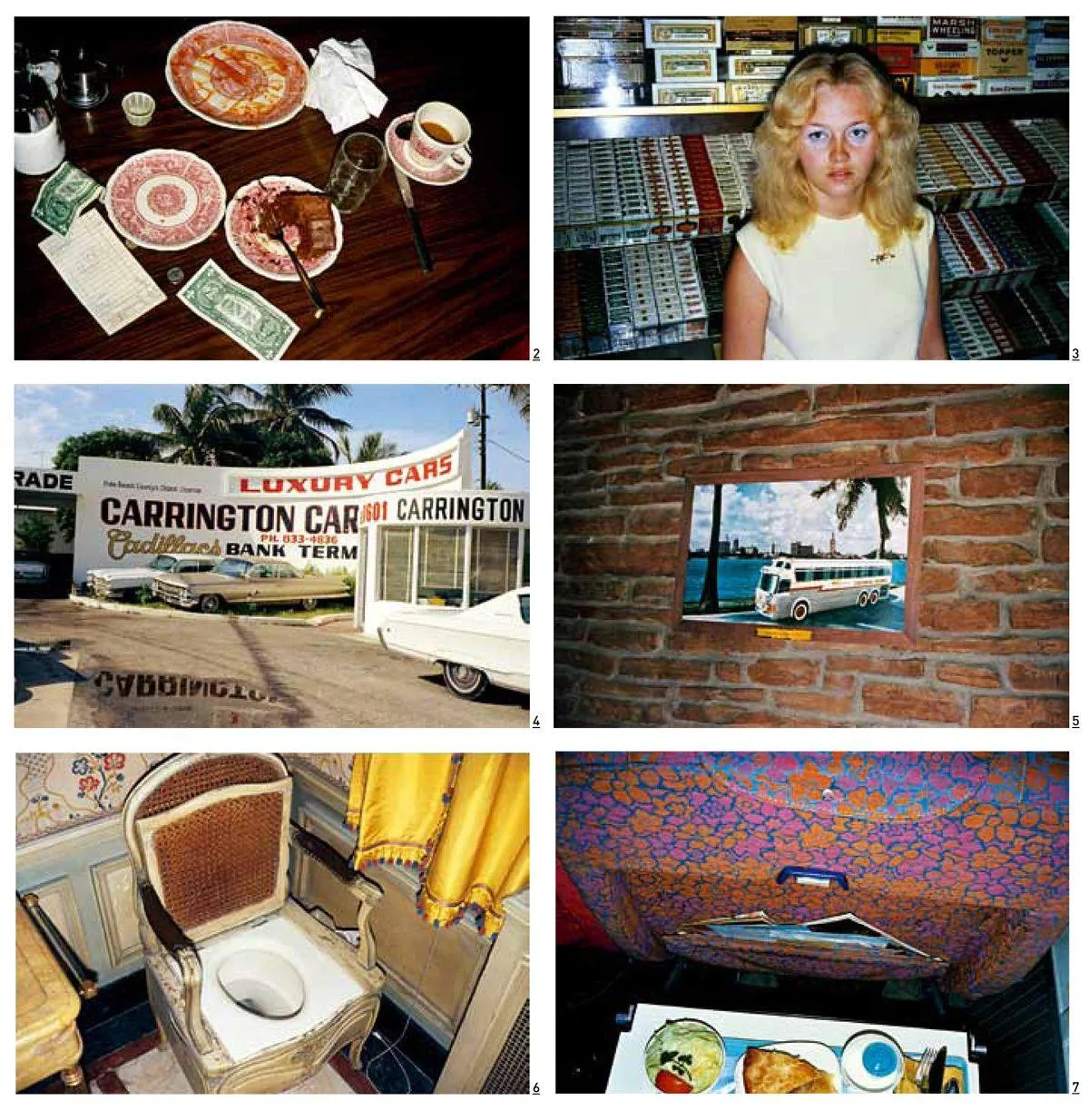

1972年,紐約最早的攝影畫廊之一光線畫廊(Light Gallery)舉辦了一個很特別的攝影展,所有222幅展品均是由柯達沖印店機器沖洗的5英寸彩色光面照片,分三排用雙面膠直接粘在墻上。這些照片是用簡易相機祿來35拍攝的,內容包括美國內地中小城鎮的十字街口、汽車旅館、室內裝飾、商店櫥窗、廣告牌、加油站、停車場、電視機、汽車、建筑、人物、早餐、冰箱甚至馬桶等,許多照片能看出閃光燈造成的光斑和影子,看上去像游客隨意拍攝的快照。該展覽題為《美國表象》(American Surfaces),展出時,絕大部分觀眾反應冷淡,就連評論家也不得要領,認為該展覽不僅枯燥無味,甚至連展品都會退色,無法保存太久。然而,這部作品現在已被認為是美國攝影史上具有突破性的項目,并作為“新彩色攝影”的典范之作載入史冊。其作者當時才25歲,他便是新彩色攝影創始人之一斯蒂芬·肖爾。

新彩色攝影的緣起

1970年代初,美國攝影處在十字路口。在此之前,幾代攝影家已努力推動美國攝影不斷前進,將傳統的紀實攝影和唯美的藝術攝影轉變成具有個性化的攝影語言。1967年,當著名策展人約翰·薩考斯基(John Szarkowski, 1925-2007年)在紐約現代藝術博物館推出“新紀實攝影展”時,他指出,新一代攝影家已不像早期紀實攝影家那樣將攝影作為改變社會的工具,他們攝影的技巧和審美觀更多是為了個人的目的,“不是要改變生活,而是要了解生活,不是要說服,而是要理解。”這時的美國紀實攝影與藝術攝影融合在一起,已變得更加主觀,但仍然以黑白攝影為主。羅伯特·弗蘭克(Robert Frank, 1924年-)認為,黑白攝影象征著“希望與絕望”。似乎只有黑白攝影才是藝術攝影,彩色攝影只能與商業攝影和業余攝影為伍。

隨著美國經歷了60年代的社會大動蕩,以及70年代初郊區城鎮化的發展,攝影家開始尋找新的主題和新的手法。而彩色攝影技術在70年代初的日趨成熟,也使之變成了一個可以探索的新方向。因此,在美國各地不約而同地有幾位年輕攝影家開始使用彩色膠卷進行創作,并逐步形成了一種新的攝影藝術語言,后被稱作“新彩色攝影”流派,與客觀反映美國西部人為改變的風景的流派“新地形攝影”,以及“挪用”電影、電視和報刊雜志上的圖片再創作的觀念攝影流派“圖片的一代”等,共同構成了美國攝影在上世紀70年代走向多元化的背景。

事實上,當攝影術發明時,發明者可能很驚訝地發現,照片不是彩色的,而是黑白的。一直到19世紀末,盡管有各種嘗試,手繪彩色照片仍然是主要解決辦法。雖然柯達公司在1935年開始生產彩色膠卷,直到1970年,彩色膠卷的感光度才有明顯的改進,價格才大幅度下降。在新彩色攝影出現之前,不少通過拍攝黑白攝影成名的攝影家也曾嘗試創作彩色照片,但他們的彩色作品效果均不如原先的黑白作品。因此,即使像保羅·斯特蘭德(Paul Strand,1890-1976年)這位對現代攝影做出重要貢獻的攝影家,也認為“彩色無法表達更高的感情”。甚至被譽為“促使美國攝影美國化”的攝影家沃克·埃文斯(Walker Evans, 1903-1975年) 也曾在1969年指出,彩色攝影的“格調不高”。他們的說法更加印證了當時人們普遍認為彩色攝影只適合于商業或業余攝影的觀念。

新彩色攝影為何“新”

不過,還是有幾位攝影家較早使用彩色攝影進行藝術攝影創作,并取得一定的成功,其中艾略特·波特(Eliot Porter,1901-1990年)和厄恩斯特·哈斯(Ernst Hass,1921-1986年)這兩位美國攝影家尤值得一提。波特從1940年代開始便與柯達公司合作,一直采用該公司提供的染料轉印法洗印他拍攝的自然攝影和花卉攝影作品。這種洗印工藝制作程序復雜,成本很高,但色澤效果豐富,有染料的物質感,并能長期保持不褪色。波特的作品主要涉及大自然,經過染料轉印法處理后,達到“陌生化”的藝術效果,但他拍攝的主題與現實缺乏直接關聯性,只達到唯美的目的。

哈斯曾擔任過馬格南圖片社社長,這位匈牙利裔美籍攝影家主要是通過對被攝主體進行虛化或抽象來創作藝術攝影作品。1962年,紐約現代藝術博物館攝影部時任主任愛德華·斯泰肯(Edward Steichen,1879-1973年)曾為他舉辦一次彩色攝影個展。不過,評論家認為,他的作品更多是在模仿繪畫和追求唯美效果,而且色彩過于夸張和飽和。因此,如何通過彩色攝影來呈現紛繁復雜的彩色現實世界而又不過于夸張或庸俗,的確成為一個問題。

1970年代初出現的新彩色攝影,則與以往的彩色攝影作品在拍攝方法、主題和目的方面截然不同。除了斯蒂芬·肖爾之外,新彩色攝影的主要創始人包括威廉·埃格爾斯頓(William Eggleston,1939年-)、喬爾·邁耶羅維茨(Joel Meyerowitz,1938年-)和威廉·克里森伯里(William Christenberry,1936年-)等。雖然他們的拍法和主題各有不同,但都是在有意識地探索彩色攝影新的可能性。肖爾循著“在路上”的方式,他駕車到美國內地,先后使用135相機、大畫幅相機拍攝他所遇到的各種日常場景和人物的彩色照片,構成自傳式視覺日記;埃格爾斯頓主要是在美國南部密西西比三角洲用135相機抓拍一些看似平庸、混亂甚至丑陋的景物和人物,但都能從這些人們司空見慣的被攝體中發現令人驚奇的秩序、視角、暗喻和美;邁耶羅維茨大多是在紐約街頭抓拍街景,但與大部分街頭攝影家拍攝黑白作品不同,色彩成為他街頭攝影的有機組成部分;克里森伯里連續幾年夏天不斷返回到美國南部阿拉巴馬州海爾縣(沃克·埃文斯曾經在這里拍攝過佃農的生活狀況),用大畫幅相機正面取景記錄一些褪色的破舊建筑、藍天和周圍的景物,將這些建筑烘托成無名的雕塑。盡管這幾位在不同地點的攝影家的拍攝主題和方式各異,但他們都將現實世界的色彩與周圍的其他元素作為各自創作的有機組成部分。

與黑白攝影家不同,他們不認為彩色會干擾構圖而加以回避,也不認為彩色與現實世界過于接近而需要抽象為黑白灰來產生距離。他們相信,世界本來就是彩色的,應當將他們通過攝影所觀看和感受到的彩色世界如實地還原出來。因此,他們將色彩與現實世界中存在的各種形狀、質感、線條、物體、人物以及瞬間作為一個整體加以觀察,并從這些尋常的事物、場景和人物的外表中發現不尋常之處。他們也與過去的彩色攝影家不同,不只是要去贊美大自然中存在的美麗色彩,也是去發現他們所經驗到的現實世界中色彩與其他元素之間的關系,進而反映出彩色攝影可能產生的新的暗喻和審美觀。正如1976年薩考斯基在紐約現代藝術博物館為威廉·埃格爾斯頓舉辦彩色攝影個展的圖錄導言中所述,對于這些攝影家來說,“彩色并不是一個單獨的問題,需要加以孤立地解決。”他接著指出,“這些照片不只是彩色照片…… 而是關于經驗的照片”。

1976年,紐約現代藝術博物館也為斯蒂芬·肖爾舉辦彩色攝影個展,更加奠定彩色攝影作為藝術攝影的地位。之后,有更多的攝影家加入彩色攝影的探索行列,形成了一股“彩色攝影熱潮”。1981年,紐約國際攝影中心舉辦了一個回顧這些彩色攝影家的作品展,題為“新彩色攝影”,策展人薩莉·歐克萊爾(Sally Eauclaire,1950年-)指出,新一代彩色攝影家的出現,并非只是因為他們在年輕時受彩色電視、電影和雜志的影響,也不完全是因為彩色技術進步提供的便利促成的,而是因為他們的觀看方式決定的。他們的作品并非只是關于色彩,相反,“新彩色攝影家將色彩放在形式、敘述和象征的整體中加以考慮。他們在視覺和觀念上完成的作品,已促成彩色攝影在1970年代作為一種獨特的藝術形式出現。”從此,新彩色攝影作為一個藝術流派而得到確立。

到了1980年代中期,彩色攝影已成為藝術攝影和當代藝術的主流,彩色已被融合到大多數攝影作品中而不必加以區分。因此,在許多展覽和出版物中,“彩色”二字也逐步被取消。盡管在隨后的二十幾年里,新彩色攝影家似乎也銷聲匿跡了,但他們對當代攝影產生了深遠的影響。直到2003年,美國《光圈》雜志出版社增訂再版斯蒂芬·肖爾《不尋常的地方》(Uncommon Places),并組織關于他的作品大型回顧展時,人們才重新評價他于1972年在光線畫廊舉辦的《美國表象》展覽的價值,發現他在當時是超前了,以至于沒有任何參照系能夠評價這部作品的重要性,也沒有引起任何重視,甚至被誤解。

斯蒂芬·肖爾的視覺日記

1972年,美國年輕藝術家斯蒂芬·肖爾駕車從紐約出發,開始了他環繞美國各地的旅行。這位在紐約長大的年輕人回避開了他所熟悉的大城市,先到美國南部陌生的小鎮,之后,沿著著名的66號公路北上,前往中西部。他沒有用新聞報道的方式記錄美國國內正在發生的重大事件,而是用相機觀察和拍攝他每天所到達的每一個城鎮、路過的每一條街道、遇到的每一個普通人、住過的每一個旅館、睡過的每一張床鋪甚至吃過的每一頓飯和用過的每一個馬桶,并在日記本上記錄每天到過的地方、開了多少公里、吃過什么食物、買過哪些明信片以及晚上看過的電視節目等。正如他所說,“我當時是在記錄我的生活。”

但是,肖爾并非只是機械地記錄他所看到的一切。他在出發前對此行有許多想法,其中包括決定不采用卡蒂埃-布勒松(Henri Cartier-Bresson,1908-2004年)“決定性瞬間”的抓拍方式拍攝;也不采用羅伯特·弗蘭克拍攝《美國人》的主觀紀實方法(他認為弗蘭克的手法過于尖銳);而是借鑒沃克·埃文斯從平凡樸實的明信片照片中發現新的藝術語言的手法,拍攝明信片式的快照。埃文斯從10歲開始一共收集了近9000張明信片,他被明信片上往往采取正面取景拍攝美國各地主要街道的街景、建筑和人物所吸引,認為這種由不知名攝影師拍攝的照片來源于大眾文化,比較貼近生活而不做作,能產生出與上世紀初美國著名攝影家阿爾弗雷德·施蒂格利茨(Alfred Stieglitz,1864-1946年)所倡導的高雅藝術攝影不同的攝影語言。因此,埃文斯在自己的攝影實踐中發展出一種看似沒有藝術、沒有攝影師主觀干預的客觀紀實性風格。

肖爾也十分喜歡收集明信片,曾于1971年在紐約蘇荷藝術區一家畫廊策劃展出他和另外兩位朋友收藏的明信片、新聞照片、色情照片和警察局拍攝的犯罪現場照片等。同年,他在去美國南部德州旅行時,用明信片攝影的方式拍攝了當地一個城市的街景、醫院、銀行、法院和旅館等的照片,之后送到紐約一家專門制作明信片的公司印制了56000張明信片,但一張都沒有賣出去。于是,他在1972年開始的旅行期間,將這些明信片偷偷放到沿途出售紀念品商店的明信片貨架上。另外,他還使用一種被稱作“米老鼠自動玩具相機”的相機拍攝了一組場景和人物的快照式照片,并送到柯達公司沖洗。這組照片自然和隨機的效果,是促成他開始《美國表象》項目的主要原因之一。由此可見,肖爾的早期攝影是受明信片和快照的拍攝方式影響。

肖爾曾在著名波普藝術家安迪·沃霍爾(Andy Warhol,1928-1987年)工作室待過三年。沃霍爾喜歡用寶麗來相機不斷拍攝他周圍的人,并選用罐頭和洗衣粉盒子等物品作為素材,創作出相同主題但形態略有不同的系列作品。沃霍爾把平庸甚至無聊的物品中變成有趣和荒誕藝術品的波普藝術觀念,對肖爾的影響也很深。愛德華·魯沙(Edward Ruscha,1937年-)是對肖爾產生重要影響的另一位藝術家。魯沙曾在1960年代拍攝、編輯和設計出版《二十六個加油站》和《日落大道的每一棟建筑》等攝影畫冊,利用“類型學”的方法將這些看似乏味無趣的加油站、公寓樓和停車場等建筑照片編輯成冊,創作了一系列觀念藝術作品。這些看似“沒有風格”的照片,反而形成了一種風格。上述三位藝術家的理念和手法均奠定了肖爾后來的創作方向。

在展出《美國表象》之后,肖爾發現他所使用的柯達135彩色負片膠卷在放大后顆粒過粗,因此,決定轉用大畫幅相機繼續拍攝。剛開始,他使用皇冠格拉菲4×5相機拍攝,并很快注意到大畫幅相機與135相機的拍攝方法完全不同。他認為,135相機是攝影師眼睛的延伸,可以隨機地抓拍;而大畫幅相機需要將相機放在三腳架上拍攝,膠片也比較貴,迫使攝影師慢下來,仔細思考最佳的拍攝地點和角度,以及照片的形式結構,然后才拍攝。另外,他注意到大畫幅鏡頭和底片能記錄甚至肉眼都無法看到的豐富細節,因此,他決定在《美國表象》的基礎上,使用大畫幅相機再創作一部新的作品。

1973年夏天,肖爾帶著大畫幅相機再次開車上路,重新開始他的環美之行。這一次他采取了不同的拍攝方式。他通常會在感興趣的地方停下,選擇好拍攝地點,之后會在相機旁仔細觀察各種構成元素之間的關系,包括周圍建筑的顏色、倒影和幾何構成、道路的走向、電線桿的位置和電線延伸的方向、廣告牌和交通燈、路邊停靠的車輛、行人和植物、藍天和白云以及光線的方向和效果等,在思考出大致的構圖之后,才在毛玻璃上利用取景器的邊框進行最后的取舍。這種拍攝方法使攝影變得更加精確,而且是一個分析和沉思的過程。因此,雖然肖爾仍然用大畫幅拍攝室內的靜物、電視機、床鋪、早餐等,但大部分作品是室外的十字路口街景、停車場、加油站、電影院、超市、房屋、櫥窗和人物等。

在使用了4×5相機之后,肖爾發現8×10大畫幅相機的清晰度更高,而且更適合拍攝建筑,他很快便決定采用8×10相機繼續拍攝該項目。該項目早期作品在構圖上較為復雜。肖爾總是希望看出目力能及地方的透視關系,以及畫面中各種物體之間的構成方式,時常利用兩個電線桿將畫面分為三部分。通過這種觀察方法,他將外部混亂的世界變得有秩序,似乎是在協助觀者觀看。后來,他意識到這種方法過于傳統和復雜。1976年之后,他采用散點透視法構圖,讓觀者更注重體驗他在現場的感覺,以便讓觀眾注意到那個時代的特征。1977年開始,他又試圖把135相機的拍攝方法應用到大畫幅相機上,試圖能抓拍到一些瞬間。1979年8月13日,他在優勝美地國家公園拍攝到的一幅家人郊游的照片,便能看出這種既注重構圖又能捕捉瞬間的效果。由此表明,肖爾的創作過程是不斷嘗試和解決問題的過程。

肖爾在拍攝該項目的空閑時,喜歡閱讀莎士比亞的劇本。他尤其喜歡《哈姆雷特》中關于如何表演的說法。莎士比亞借助丹麥王子哈姆雷特指出,表演不僅要自然,以成為現實世界的一面鏡子,同時,表演也要能反映一個時代的“形式和特征”。肖爾在拍攝該項目時正是做到了既注重作品中色彩、線條、透視等的構成,又反映了上世紀70年代美國內地文化的面貌。他認為,平凡小鎮更能體現“美國文化的真面目”,彩色更能“表現時代的顏色”。薩考斯基在評價這部作品時指出,肖爾的照片“十分具有古典的精神,非常安靜,非常沉著……但不乏味,不空洞,而是耐人尋味。”1982年,該項目作品匯集成冊,題為《不尋常的地方》。這部作品現已被視為“彩色攝影的經典之作”。

挑戰攝影的傳統

1947年出生的肖爾在6歲時,伯父送給他一套簡易暗房工具,讓他對放大照片產生了極大興趣;8歲,開始用家里的一臺旁軸相機自學拍照;10歲時,伯父又送給他一本沃克·埃文斯1938年出版的《美國照片》畫冊,畫冊給肖爾留下深刻印象,他開始喜歡攝影;14歲,紐約現代藝術博物館攝影部主任斯泰肯在看完肖爾的攝影作品后,當場收藏了4幅作品;17歲時,他結識了安迪·沃霍爾,并在沃霍爾工作室拍攝他們的工作照,親眼目睹沃霍爾的工作方式;24歲時,肖爾成為在紐約大都會藝術博物館舉辦個展的第二位在世攝影家;25歲,為了超越他已取得的成就,開始自駕車上路創作《美國表象》項目。

在完成了《不尋常的地方》項目之后,肖爾從紐約搬到美國內地蒙大拿州,嘗試如何在沒有街道的匯聚線或電線桿制造出的空間幻覺情況下,仍然能拍出有三維空間感覺的自然風景照片。1990年代之后,當彩色照片已成為藝術攝影的主流時,他開始摸索拍攝黑白照片。自1982年開始,他一直擔任美國巴德學院攝影系主任,并親自教授攝影。作為攝影教師,他根據每個學生的不同性格和才能協助發展他們的拍攝方式。通過這種教學方法,他也產生了許多攝影靈感。從2003年至2010年,他常常在一天或一周之內使用數碼相機創作許多不同主題的作品,之后送到蘋果公司利用其制作畫冊的軟件印制小型限量畫冊。雖然肖爾開始使用數碼相機,但他仍然保持用大畫幅相機拍攝的習慣,在觀察時精力高度集中,基本上每個畫面只拍一張。肖爾現在的攝影技術已爐火純青,即使是用傻瓜數碼相機拍攝,畫面的構成也非常耐看,能在二維的攝影平面上產生多維的效果。

今天,當我們回望肖爾的創作歷程,可以較為清晰地看出他不斷挑戰攝影傳統的軌跡,并且至少能總結出以下兩個關于他的攝影作品的特點:

首先,肖爾的作品表明一切都是可以拍攝的。他采用拍攝明信片的方式進行創作,其實是做出一種姿態,摒棄藝術攝影可能產生的做作和矯情。他追求拍攝看似隨機卻很真實的照片,讓被攝主體更加開放,且不分高低貴賤,所有的一切均能成為他創作的素材,并在畫面中處于同等重要的地位。他認為,相機最容易拍攝到被攝物的表象,因為相機鏡頭所看到的是事物表面反射的光,包括他在拍攝所遇到的人物時,也是將他們當作那個時代的文化表象(他們的發型和服飾等),而非作為立體的人物加以拍攝。但他也認為,表象是通往真相的橋梁,表象之下蘊藏著更深刻的內容。因此,他不是在拍攝偶然遇到的任何普通街道或加油站,而是要拍攝具有美國當時真正文化特色的街道和加油站,這些街景已隨著美國的城鎮化而消失。而他在上世紀70年代至80年代拍攝的作品,則見證了那個時代的表象與特征。

其次,肖爾是一個完美的形式主義者。他總是注意力高度集中觀察眼前的一切,試圖找到它們之間的潛在關系,包括色彩與其他元素之間的關系。他認為,用大畫幅相機拍攝的好處在于,它不像135相機需要將取景器放在眼前取景,而是不通過取景器的干預直接通過眼睛的觀察加以構圖。他總是試圖將眼前的混亂空間變得有序,以便告訴觀眾他所看到的影像。在呈現作品時,他采取十分客觀的手法。他只用C型沖印法放大,使得作品特別直觀透明,看似簡單明了,卻十分耐看。他將作品的尺寸控制在20×24英寸之內,讓觀眾接近他的作品,仿佛能進入其中。肖爾的作品需要集中精力閱讀,才能發現其中的細節和結構,而且,每次閱讀他的作品似乎都能產生新的愉悅。正如薩考斯基所述:“斯蒂芬的照片充滿著愉悅,那些花時間觀看他作品的人會從中獲得更多的愉悅。”他的作品的確是通過純粹的攝影觀看傳達他主觀所看到的美國社會不尋常之處,以視覺日記的形式帶領你周游美國,只要你耐心閱讀,便能看出一個真實的美國。