他對話的是今天這個世界

維諾格蘭德、羅伯特·弗蘭克和阿勃絲是美國20世紀中期最重要的攝影師。維諾格蘭德帶給藝術的那種灰暗的真實性,是美國藝術取得的高水平成就之一。他那種將汪洋恣肆的生命力與宿命感相交織的視野,也是當代美國藝術壯麗視野的一個重要組成部分。

——題記

2013年國際攝影界的一個重要事件,是美國舊金山現代藝術館(SFMOMA)3月9日-6月2日舉辦的《加利·維諾格蘭德回顧展》。此時,距這位重要攝影家的上一次回顧展(策展人是約翰·薩考斯基),已整整25年。

羅伯特·弗蘭克、黛安·阿勃絲、加利·維諾格蘭德(Garry Winogrand,1928-1984),被認為是20世紀中期美國最重要的三位攝影家,其影響也早已超越了美國本土。當代紀實攝影中的攝影-社會之關系,以個人風格代替宣傳性、煽情主義和國家本位主義的價值取向,對影像真實性的重新植入等核心觀念,經此三人之手最早奠定。前兩位,無論在美國還是在中國都被談得極多;而對維諾格蘭德,業內一直淺談輒止。何以如此?這是因為維諾格蘭德在56歲的攝影盛年突然去世,其生命最后13年中拍攝的6000多個膠卷,有4000多個尚未及沖洗,沖洗出來的2000多個還沒有印小樣。對他生命最后13年的作品,不僅是外界缺乏了解,甚至他自己看過的都極少——這種情況下,又有誰敢輕率妄言?

維諾格蘭德的這批遺作始終有人縈懷。2009年初,舊金山現代藝術館籌資百萬美元,邀請美國著名攝影家、評論家、耶魯大學教授雷奧·魯賓芬(Leo Rubinfien)用整整3年時間,對維諾格蘭德生命最后13年拍攝的6000多個膠卷中的影像做了細致的編輯、整理和解讀,結合其前期作品,推出了《加利·維諾格蘭德回顧展》,人們終有機會一睹大師作品的全貌。同時,雷奧對美國當代攝影的影像譜系也有獨到眼光,并體現在策展過程中,使《加利·維諾格蘭德回顧展》成為一個在當代影像譜系、攝影觀念回顧、攝影師評價和史料整理等方面都有參考價值的杰出案例。本刊特發表對雷奧先生的專訪,對此作深入介紹。

南無哀:我的第一個問題從黛安·阿勃絲開始。1967年,約翰·薩考斯基在紐約現代藝術館推出了名為《新紀實》(New Documents)的攝影展,展出阿勃絲、維諾格蘭德、李·弗里德蘭德三人的作品,被認為是“開拓了紀實攝影的新領域”。關于阿勃絲帶給攝影的新思想,一種流行評價是“取消了傳統紀實攝影中的道德高地”,因為她之前的一些著名紀實攝影師,比如尤金·史密斯,在面對弱勢群體時,往往充溢著強烈的同情和道德關懷,但阿勃絲是冷靜的,似乎不動情感的,她的作品中少有“正常人”對智障者施予同情的優越感。你是否同意,在阿勃絲的作品中“道德高地消失了”這一觀點?

雷奧·魯賓芬(Leo Rubinfien;下稱“雷奧”):不同意。恰恰相反,我認為阿勃絲比她的前輩采取了一種更為復雜的道德立場;對她那個時代的人來說,她的照片相當怪,即使對于今天的人們,她的作品仍然夠怪夠震撼。在為《新紀實》展覽所寫的文章中,薩考斯基曾說這三位攝影家所追求的不是用照片來變革社會或政治生活,這使他們與他們的前輩不同。這話說到了點子上,因為他們所追求的是一種藝術陳述,而不是政治陳述;但這并不意味著他們的作品中缺少道德內容。對于很多人——包括我自己在內,他們是那個時代最有道德感的攝影師。他們的藝術陳述包含了豐富的、相互矛盾的情感因素。比如一張阿勃絲式的典型照片,常常同時把同情、迷戀、惡心、幽默、憂愁這些情感一股腦兒塞給你;再比如維諾格蘭德的照片,他同時讓我們感到那個東西既優美又丑陋,既充滿希望又毫無希望。這種觀看更接近我們今天所體驗到的生活的復雜性,可以說,他對話的是今天這個世界。對我個人,這種照片比那種只有單一思想的照片更具道德權威,即使那個單一思想充滿了道德因素。

碰巧的是,我自己就有一個孩子是殘疾兒童,我知道我們這樣的家長對孩子無比同情,但心里也有一種懼怕。一個不想掩藏這種懼怕的攝影師所傳遞出的同情,更有感染力。因此,我不認為阿勃絲是放棄了“道德高地”;恰恰相反,她是站到了這一高地的更高處。

南無哀:那么維諾格蘭德被選入《新紀實》展覽,他帶給攝影的新思想是什么?

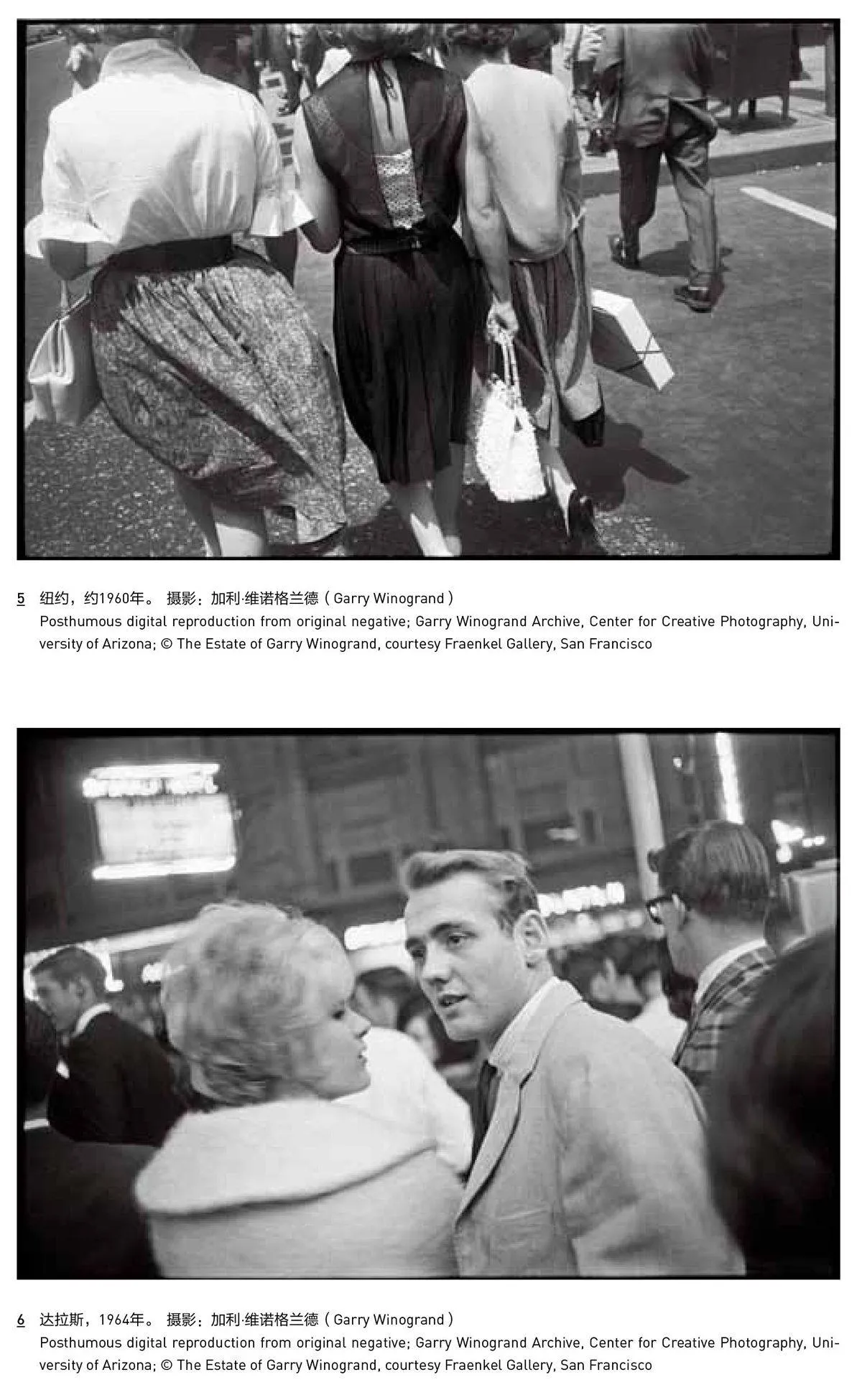

雷奧:維諾格蘭德把一種嚴苛的真實性帶到攝影之中;薩考斯基喜歡阿勃絲和弗里德蘭德,也是因為他們的照片中含有這種嚴苛的真實性;但維諾格蘭德的照片看上去與那兩位不同,他講的是另一個故事。在三人當中,維諾格蘭德更多地觸及了1950年代、1960年代和1970年代美國生活的精神問題;他跟美國人的日常生活場景和每日行經的世界貼得最近。雖然他的攝影風格是高度個人化的,但他對美國公共空間的觀察深度,為其他攝影師所難企及。

那么他看到了什么?他出生于1928年,他成長成熟的過程,與美國經歷“二戰”、成長為世界第一帝國的過程同步。這三十年,是美國社會、經濟、文化高度發展、繁榮的起步階段,對于1950、1960年代的美國,沒有什么是不可能的;一方面,美國的社會情緒是志得意滿,另一方面,又感到可能失控,而這種失控還真的在對越南的關系上發生了。此后的1970年代,部分由于越南戰爭的原因,美國的欣欣向榮遭到挫折。維諾格蘭德那些最出色的作品,幾乎無一不是希望和絕望相交織,誘人的可能性與惱人的焦慮相糾纏。以如此復雜而有力的情感來表述那段美國史,我想不出還有哪位攝影師比維諾格蘭德更出色。

南無哀:維諾格蘭德的早期生活少為人知,你在這方面花費了大量時間做調查,走訪了維諾格蘭德的家人朋友,能否簡單談談維諾格蘭德在紐約布朗克斯地區社會底層的童年生活?他的童年經歷對他后來的攝影影響很大嗎?

雷奧:維諾格蘭德小時候并沒有身陷貧困,只是家里經濟不算寬裕。他的父親和母親分別是來自于波蘭和匈牙利的移民。“二戰”前的紐約布朗克斯地區,是波蘭之外世界上最大的猶太人聚集區。維諾格蘭德小時候,美國社會對猶太人還有很強的種族偏見,但1930年代和“二戰”之后,這種偏見日漸減少,維諾格蘭德那代猶太人中涌現出一大批出色的藝術家、科學家、商人、政治家和法律人才,他就是其中之一。當時那些猶太人都迫不及待地想跳出布朗克斯,維諾格蘭德的早期作品就表現了1950、1960年代曼哈頓的勃勃生機,全美國全世界的人爭相涌入,在那里一夜暴紅或暴富。后來維諾格蘭德常說:“我可是從布朗克斯來的,我啥也不懂,我是個粗魯漢。”他說自己是“如此地粗魯,以至于不懂‘粗魯’是啥意思”。他的作品讓人們了解他那代美國人在“二戰”后得到的機遇,以及隨之而來的煩惱和恐懼。

南無哀:維諾格蘭德把沃克·埃文斯和羅伯特·弗蘭克當作自己“攝影上的父親和母親”,但我沒有找到證據證明他的“雙親”喜歡這個孩子;恰恰相反,他們關于攝影的觀念差別很大。比如埃文斯非常強調照片的意義一定要明晰,而維諾格蘭德的照片恰恰以含義模糊、多樣出名;他更認為弗蘭克“與自己時代的故事和意義失之交臂”。你是否可以把埃文斯和弗蘭克對維諾格蘭德的影響說得再清楚一些?

雷奧:千真萬確,維諾格蘭德對埃文斯的欽慕超過對任何一位攝影師的,但埃文斯對維諾格蘭德卻愛搭不理;弗蘭克對維諾格蘭德稍微尊重一點(維諾格蘭德對弗蘭克的欽慕僅僅比對埃文斯少一丁點兒),但也絕對談不上熱情。

維諾格蘭德喜愛他們作品中的很多東西。首先,他們照片中的那種真實性,不和道德或藝術上的煽情主義過家家。其次,他們照片中的那種明晰,特別是埃文斯,他從不借美學的小花招來裝扮自己的照片,而是完全依賴對世界的感覺和理解。對于弗蘭克,維諾格蘭德喜愛他照片中的那種偶然性,特別是弗蘭克呈現這種偶然性的方式,好像他秘密地在空中迅疾一抓,就把那種偶然性憑空給拎出來了。最后,就是埃文斯和弗蘭克審視美國生活的方式,他們都拒絕照片的宣傳性和浪漫的國家本位主義,而是以一種透視的眼光,在粗糙的、看似不美的事物中發現美。

南無哀:對美國社會產生重要影響的那些事件,比如肯尼迪總統被刺殺、民權運動等,在維諾格蘭德的作品中似乎看不到,他是否對重大社會事件不感興趣?

雷奧:在所有的美國攝影家中,維諾格蘭德對1960年代的美國社會是反映最廣的一位,也是最有深度的一位。美國的1960年代巨變叢生,正是那些巨變塑造了今天的美國。此處所說的“1960年代”,不是指1960-1970年這個十年,而是指1963-1974年這個時間段,從1963年底肯尼迪總統遇刺,到1974年尼克松灰溜溜地下臺,越戰也大體在此時結束。在這個時間段,人們對美蘇核戰爭的恐懼,肯尼迪總統遇刺的影響,美國深深卷入越南戰爭以及隨后興起的反戰運動,都以種種方式出現在維諾格蘭德的照片中,盡管它們是處于照片的邊緣,而不是中心位置。進入1960年代,維諾格蘭德辭掉了記者的工作,他典型的拍攝方式不是拍攝游行本身,而是拍看游行的人;他更感興趣的是面孔如何說出了人的性格,而不是那個人在干什么事。一般而言,維諾格蘭德對政治事件的態度,就像我們實際生活中對政治的態度一樣,也不是不關心,但遠不如對眼前那些私事關心。他的大多數照片都是呈現普通人打發普通日子,做的都是小事、瑣碎事。

那么,維諾格蘭德是如何關心大事的呢?我認為他是通過照片的形式結構,把那些大事放在照片的邊緣,而照片好像正在解體,大事好像要從照片里飛出去。維諾格蘭德通過這種方式把人們對六十年代的感覺表現得十分生動:那個年代大事擁堆發生,人們有一種感覺——整個世界攏不到一塊來了。沒有呈現暴力或威脅性事件,卻創造出了一種強烈的不祥感,這是維諾格蘭德最值得關注的地方之一。

南無哀:1950年代,維諾格蘭德一直做報道攝影師和商業攝影師,那么在1960年代他是如何轉型成為藝術家的?這種轉型與《新紀實》展覽有關嗎?

雷奧:實際上,在1960年代初,維諾格蘭德就離開了報道攝影行業,此后他做了一段商業攝影,從六十年代末開始靠教攝影和賣照片掙錢,雖然掙得不多。那時候,許多攝影師走的都是這個路子。一方面,以前一些經常雇傭攝影師、刊發大量報道攝影的大雜志被電視給滅了;另一方面,美國社會變得日益支離破碎,那些曾經支撐雜志的共同的信仰和情感系統解體了。人與人之間的認同越來越少,最后走向公開沖突。1950年代和“二戰”時期,煽情主義是新聞界征服大眾的良藥,現在這付藥方也失效了。這樣,攝影師的工作也變得越來越個人化,而《新紀實》正是以這種攝影的個人化運動為起點的。像阿勃絲、維諾格蘭德、弗蘭克這些人,雖然仍在拍攝公共事件,但看這些事件的眼光變了,他們不套用社會眼光,而是用個人眼光。因此,很難說《新紀實》展覽對維諾格蘭德產生了多大影響,雖然今天看起來這個展覽影響很大,但在1967年并沒有多少人關注它。盡管如此,這個展覽肯定還是幫了維諾格蘭德的忙:讓他感覺到做藝術家類型的攝影師(artist-photographer)這個路子并非不可能,鼓勵著他一路走下來。

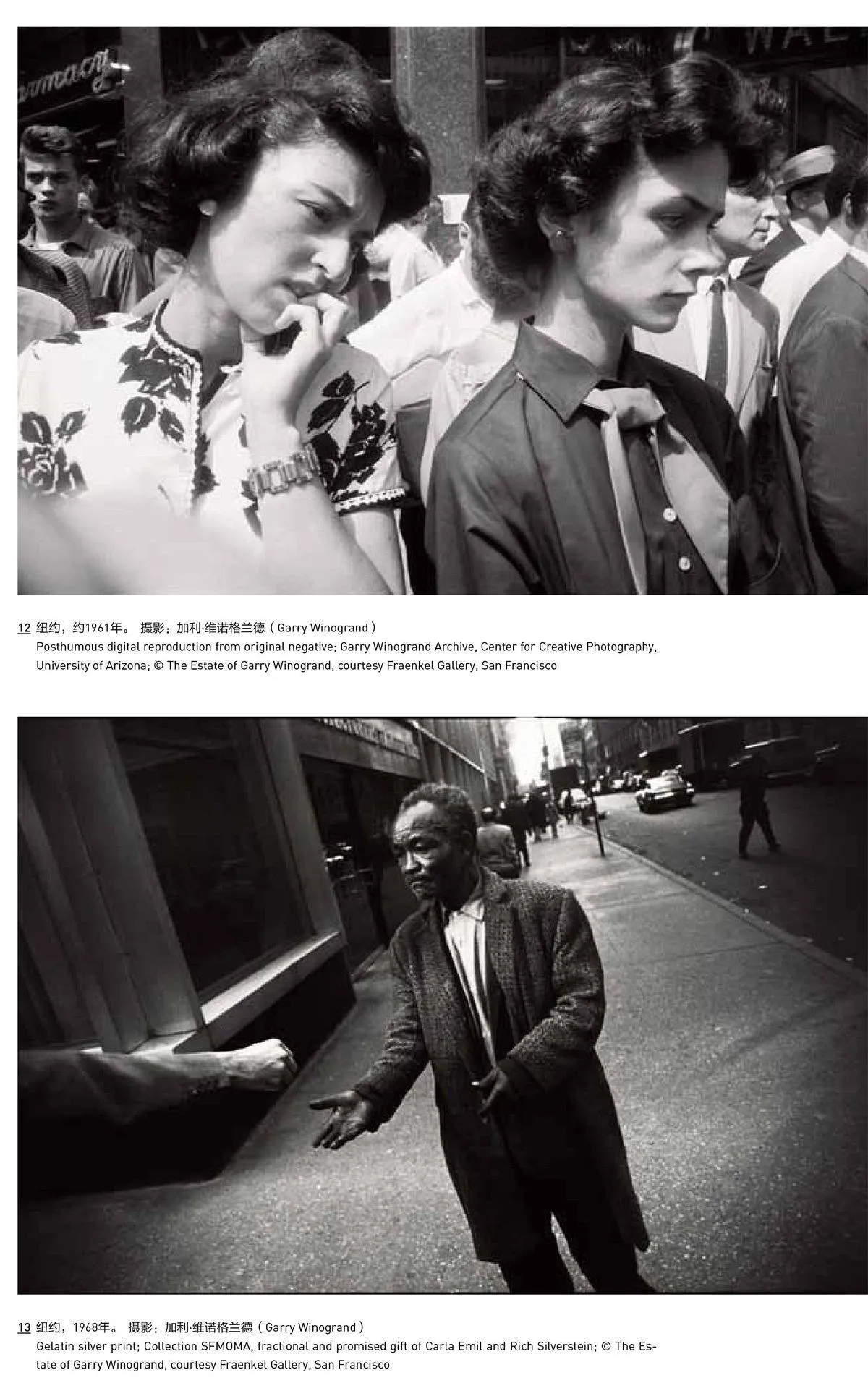

南無哀:維諾格蘭德在街頭拍攝了許多女性,看上去她們大多屬于中產或以上階層,衣著光鮮,臉上的表情就像她們的項鏈耳環一樣惹人注意。你也說女性是維諾格蘭德的第一題材。其他以街頭攝影出名的攝影師,都沒有這樣拍攝。維諾格蘭德對女性的這種特殊趣味,如何理解?

雷奧:維諾格蘭德拍攝的女性之多,的確超過了其他題材。人們往往從心理分析的角度來研究他為什么這么做,但作品本身講出來的東西,比這種分析要豐富得多。這些女性照片表達了多種情感。那些女性往往有某種情色吸引力,拍攝她們,其實是含蓄地問:如果“我”(攝影師本人),和“你”(這個女人,那個女人,或其他任何一個女人)在一起,那么“和你在一起的那個人是誰?”這就很自然地使我們感到攝影師在問“我是誰?”統而言之,在維諾格蘭德的照片中,女性是一種快樂之源,他在拍攝女性的過程中提升了自己,從中獲得靈感,從而得以逃離周圍那個嚴苛的世界。在他的視野中,女性之美無窮無盡,而且始終在花樣翻新。

南無哀:維諾格蘭德給人印象深刻的那些照片,絕大多數攝于街頭,但你卻說“把維諾格蘭德稱為街頭攝影師乃是一種誤讀”,為什么?

雷奧:按我的理解,“街頭攝影”(street photography)意味著拍攝某個城市的生活,讓人們知道這個城市看上去是什么樣。但那些最出色的、在街頭拍攝的攝影師,則往往傾情于街頭發現的很具體的東西,這個題材是只屬于他/她的。比如說,阿勃絲拍了很多紐約街頭的照片,但她真正的題材不是街道,而是行經街道的人們臉上的面具——我不是說那些行人臉上真的戴著一個面具,而是說他們準備了一副面孔,給相遇的人看——以及掀開面具之后,藏著的是什么、他們有何感覺。因此,阿勃絲真正的題材不是街道,而是都市浮華(vanity)。維諾格蘭德的中心題材往往與人們的性格搏動有關,比如人們性格中的兇猛、奔放、情欲、荒唐滑稽等等;他行經街道,從一個人的面孔到另一人的面孔,不斷地追逐著這種搏動。因此,無論阿勃絲還是維諾格蘭德,他們的題材都不是“街頭”,前者是“某些人在街頭感受到了什么”,后者是“那些情緒傳遞出了美國精神的哪些元素”。

南無哀:像我一樣,許多人對維諾格蘭德生命的最后13年拍的照片十分好奇,因為在舉辦這個展覽之前,那些照片一直不為外界所知。在維諾格蘭德去世時,他有多少膠卷沒來得及沖洗?多少膠卷沒印小樣?與前期作品相比,他最后13年的照片在觀念、風格上,有沒有明顯變化?

雷奧:維諾格蘭德去世時有6600個膠卷沒沖洗或雖然沖洗出來,但沒印小樣;實際上他自己從未看過這些膠卷上的東西。1988年在辦他的回顧展時,薩考斯基、托德·帕巴高杰(Tod Papageorge)、托馬斯·羅莫(Thomas Roma)曾經對一小部分做了編輯,薩考斯基的結論是,維諾格蘭德的后期作品不如前期出色,后來就沒有深入研究。我認為他后期作品中也有一大批力作,雖然數量上不如六十年代那么多。我個人感覺,與前期作品相比,他后期那些最優秀的作品來了個急轉彎,變得更加灰暗,更加絕望。這與阿勃絲生命晚期作品的變化類似。當然,維諾格蘭德當時并不知道自己將要走到生命的終點。

南無哀:薩考斯基曾說維諾格蘭德生命的最后13年,拍照片太多,影像失控了。但你顯然不同意薩氏的觀點,理由是什么?

雷奧:如果僅從維諾格蘭德拍攝的優秀照片的數量——而不是質量——來講,薩考斯基是對的。在1960年代,維諾格蘭德大約每10個膠卷就能出一張很強的片子,但到1970年代后期,大約每100個膠卷出一張。他確實是在衰退,在變弱,在失去方向感。

但我認為衡量任何一個人的作品都不能憑數量,而是要看其作品的絕對價值。我認為維諾格蘭德后期在德克薩斯和洛杉磯拍攝的那些情緒灰暗、充滿焦慮和令人壓抑的作品,內含了一種特別的力量和詩意。我非常慶幸自己與這些作品相遇,得以體會其中的情緒。這些作品使維諾格蘭德的故事得以完成;如果僅有前期那些作品,他的故事是不完整的。

南無哀:如果以美國攝影史為參照,如何評價維諾格蘭德對當代攝影的貢獻?

雷奧:維諾格蘭德、羅伯特·弗蘭克和阿勃絲是美國20世紀中期最重要的攝影師;維諾格蘭德帶給藝術的那種灰暗的真實性,是美國藝術取得的高水平成就之一;他那種將汪洋恣肆的生命力與宿命感相交織的視野,也是當代美國藝術壯麗視野的一個重要組成部分。

南無哀:策展花了多長時間?你被選為策展人后,是從哪件工作開始著手的?

雷奧:策展工作起于2009年,從2011年秋到2013年初,我放棄了自己的拍攝和其他所有工作,全力投入。我首先讀十幾家機構收藏的維諾格蘭德的照片,大約20000張;然后讀他的印片小樣,總共看了大約22000個膠卷的印片小樣,大約相當于80萬張照片。我看到的維諾格蘭德的照片,比他自己看過的都多。我的策展之所以效率比較高,是因為他印片小樣的檔案保存得非常好,而且完成了數字掃描,這樣,我無論在何時何地都可以通過計算機做編輯,隨時放大瀏覽,而不必像以前那樣要等工作樣片印出來才能干活兒。

南無哀:在中國,我沒有找到類似于維諾格蘭德的例子,那就是去世時留下了海量的自己沒處理、沒看過的膠卷,然后另一個人從中整理出一個新展覽。如果您不介意,我也想知道這個展覽總共花了多少錢?這些錢從哪里找到的?花費包括但不限于沖洗膠卷、印小樣、采訪維諾格蘭德的親友、搜集相關資料、制作展覽照片以及出書等。

雷奧:確實,維諾格蘭德的案例十分罕見,也許只有尤金·阿杰的例子和他相似。阿杰去世的時候,作品也處于“未完成狀態”,后來是薩考斯基重新整理,在1980年代為他在紐約現代藝術館做了展覽。不像維諾格蘭德,許多攝影家是在活著的時候,花大量精力整理自己的作品;沒有幾個人會像他那樣拍這么多,出這么多好片子,這么年輕就死去,又死得這么突然,沒有任何征兆。舊金山現代藝術館的這個展覽和同時出版的《加利·維諾格蘭德》大型攝影集,可以說是兩代攝影家、屬于兩個時代的兩種不同攝影思維方式共謀的結晶。一個可能的情況是,維諾格蘭德作品數量如此之巨大,哪怕他活到85歲、90歲,整理作品的工作也不可能由他獨自完成。何以見得?因為他傾情于拍攝,活得越長,拍得就越多,而“完成自己的作品”,意味著從拍攝中抽身而退,去做編輯工作。至于花費,我估計大約在80萬-100萬美元,這些錢來自于政府資助、私人基金會資助、博物館之友的捐款、準備接納這個展覽的其他城市博物館的預付金、購買攝影集的預付金等等。舊金山現代藝術館的幸運在于,早在1980年代,紐約現代藝術館就把維諾格蘭德后期那些拍攝但沒有沖印的膠卷沖印出來了,這就省了一大筆錢;它需要支付的主要是把海量的印片小樣掃描成數字文件,以及制作展覽照片等。

南無哀:非常感謝!