金色“旋轉門”:制度之痛

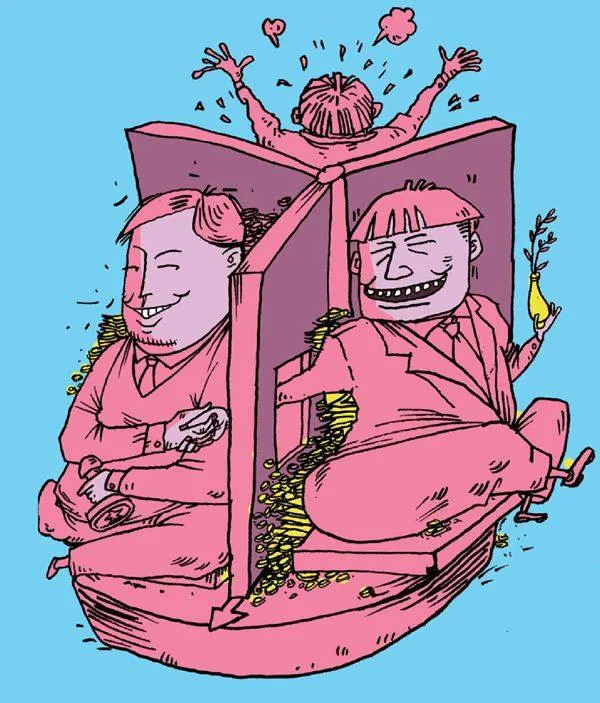

政府官員退休或離職后下海進入企業或高校任職,在“官、學、商”之間不斷進出,轉換角色,被西方稱為“旋轉門”現象。而在中國,比之更惡劣、后果更嚴重的,是官員尚未退休便下海,到曾經管理的行業中的企業任高管。尤其是金融行業的“旋轉門”,由于涉及利益更大,輸送更加隱蔽,被稱為金色“旋轉門”。

金融行業“旋轉門”現象的惡果在美國已顯現出來。盡管美國比中國的法治和監管都更有效和嚴格,但仍不能擺脫官商不分的“旋轉門”后患。例如高盛公司的老總頻頻到政府財政部任部長,造成目前政府被金融利益財團綁架、拯救金融危機變成拯救華爾街大盜的奇特現象。中國由于缺乏法治和權力監督,“旋轉門”現象所帶來的后果也就更嚴重,難免引發新一輪的腐敗問題。

“旋轉門”背后的制度缺失

2009年8月《法制日報》曾做過一個調查,發現至少有28名基金公司高管曾在證券監管部門任職,有的甚至在證券公司與證券監管部門之間來回“游走”。2010年的上市公司公告則顯示,至少有34家上市公司聘請了前證監會官員擔任高管。

因受賄和內幕交易罪被判處死緩的原銀河證券總裁肖時慶就是一個例子。肖時慶曾先后在證監會上市公司部、發行部、會計部工作。由于跟王益(前證監會副主席,后被判刑入獄)私交甚好,肖于2001年到東方證券擔任黨委書記、董事長、總經理;2004年回到證監會,任職上市公司監管部副主任、股改辦副主任;之后,再到銀河證券任總裁兼黨委書記、紀委書記。

法院公布的司法材料顯示,作為監管者的王益與肖時慶尋租方式手段繁多。比如青島金王的IPO、九芝堂的重組、千金藥業的并購、億城股份的增發、太平洋證券的違規上市、國金證券的借殼上市等,均有王益和肖時慶的個人影響與行政之手強勢介入。肖時慶僅在國金證券借殼上市一案中,就通過內幕交易非法獲利1億多。

這樣的事例并不少見。相當數量的公司有求于證券監管部門的官員,自然會百般逢迎、極力公關,某些官員則可以從公司及私人的利益輸送中得到巨大好處。當某些官員明知自己以后很可能到證券公司或基金公司出任高管,直接領取幾十萬、上百萬年薪后,很自然地會在監管中對證券、基金等公司“網開一面”,甚至做出有利于這些機構的制度安排,以便讓自己的未來權力獲得“期權”效益。

中國社會科學院法學所研究員張開平說,監管者與被監管者的角色如此模糊,不僅導致執法力度大打折扣,還會產生一系列的利益輸送問題。他將那些到基金公司、證券公司任職的前證監會官員,稱為“神仙下凡”。他說:“正是因為與這些‘神仙’有了千絲萬縷的關系,證監會在執法時往往才投鼠忌器。”

“本來,證監會與證券公司、基金公司是監管與被監管的關系,由于這種任職的互換,幾乎變成了利益共同體。貓和老鼠的關系,產生了變質。”有關業內人士分析說。

為此作注腳的,則是證監會對基金公司屢次違規的“寬容”。北京問天律師事務所律師張遠忠分析說,近年來基金公司“老鼠倉”事件頻發,基金公司應承擔責任。但是大多數“老鼠倉”行為沒有受到追究。此前,上投摩根基金公司唐建、南方基金管理公司王黎敏“老鼠倉”被證監會處罰,但上投摩根只將唐建開除撇清了自己。2012年6月,融通基金管理有限公司原基金經理張野“老鼠倉”東窗事發,有關部門在通報時竟然申明“純屬個人原因”。按照《證券投資基金法》和《民法通則》相關規定,基金公司應對員工的違法行為承擔相應的法律責任。但我國對查出的“老鼠倉”及內幕交易行為的處罰力度,比歐美國家不知要輕多少倍!

張開平分析說,中國證券市場目前面臨兩個最大問題:一是監管力度的問題;二是競爭性不足的問題。兩個問題都與監管官員在基金公司、證券公司等機構任職有關。

其實,現實中遠遠不止是金融業存在“旋轉門”,只不過金融業的“旋轉門”會造成更大程度的利益掠奪和國民損失罷了。不少業內人士和投資者認為,從監管的效率和證券市場健康發展的角度,官員“下海”,在金融機構任職都是極不妥當的。

我國《公務員法》規定,“公務員因工作需要在機關外兼職,應當經有關機關批準,并不得領取兼職報酬。”國務院《行政機關公務員處分條例》第二十七條規定,“從事或者參與營利性活動,在企業或者其他營利性組織中兼任職務的,給予記過或者記大過處分;情節較重的,給予降級或者撤職處分;情節嚴重的,給予開除處分。”但這些制度由于缺乏處罰性的規定,并沒有得到嚴格的執行。

我國必須盡快建立、完善并嚴格執行相關的制度,限制官員利用公共權力和影響力為所任職務謀取利益,同時還應制定規則阻斷官員進出“旋轉門”,建立“防火墻”,謹防“貓鼠一家”侵蝕公共利益。規則中應制訂嚴厲條款,嚴格執行懲處。

公職人員因握有公共權力,很容易利用公共權力及其影響力謀取私利,影響社會公平競爭,損害公眾利益。為此,很多國家建立了官員兼職與離職官員從業限制與職業回避制度。如早前的《聯邦德國公務員法》規定,公務員不得兼任社會和私人性職務;美國1978年出臺的《從政道德法》規定,對高級行政官員離職后進行一定時期的冷凍期,禁止他們以公司顧問或職員名義同其服務過的政府部門進行商務談判,并禁止其在離開政府一定時期內為任何事由游說其前任機構。

我國也應通過加快行政管理體制改革,對“官本位”釜底抽薪。同時加強對行政權力的制衡和監督,防止權力過分集中所出現的“尋租”現象。尤其需要建立健全一套完整的制度,避免“旋轉門”效應腐蝕官員,便利其以權謀私。

推行國企高管“市場化授權”

放棄不透明的官選渠道,讓國企高管脫去行政官衣、回歸職業經理人的單純身份,從“經理人市場”通過透明、公平的較量,選聘優質人才,讓這些優質人才為國家賺取更高的利潤。國家所要控制的是在分配環節,國家引導這些利潤最終能讓社會和國民分享,這就實現了公有國有的本義,而不在于是否由行政部門直接任命高管。因此,推行國企高管“市場化授權”是實現國家利益最大化的最好方式。尤其是現代經濟的核心、事關國家之命脈的金融行業,更需要用科學的選人機制把有德有才的金融專家選拔到金融關鍵崗位,以確保我國的金融高效和金融安全。因為金融競爭不僅是人才的競爭,更是人才機制的競爭。為此,應當從六個方面推進改革:

弱化金融機構的行政色彩。運用行政機制管制金融機構,是計劃經濟的表現,已不符合市場經濟的基本要求。金融機構的職責是為社會提供完善的金融服務。所以,應取消金融機構的行政級別,使其成為真正的經營實體。

把任免權還給董事會和股東大會。將金融高級管理人員的任免、調動權力歸還股東大會、董事會等公司權力機構,使高級管理人員真正成為對股東負責、為董事會服務的管理人員。

建立“經理人市場”,實現“市場化授權”。中國要盡早建立“經理人市場”,由股東大會、董事會等機構通過“經理人市場”選擇合適的金融高管人才,通過選舉確認后,實行董事會聘任制,明確責任,嚴明考核,干得好就繼續干,干不好就走人。只有這樣才能建立起高管人員對公司負責、對金融管理質量負責的理念;才可以有效實現政企分開和兩權分離,企業才能成為真正意義上的企業,資本市場的發展才能有堅實的基礎。

一位專家打了一個形象的比喻:“市場化授權”是讓政府退出原有的“球員”和“教練”角色,而由公司董事會擔當“專職教練”,由它去篩選“上場球員”和“場上隊長”。政府負責制定競賽規則、監督場上表現、糾正違規行為。只有建立起上述良性互動的競賽規則,大家各司其職,才能極大地激發參與主體的積極性,變消極退出為積極進取,球賽才會愈發精彩紛呈。

實行專業崗位持證上崗制。就像當律師要有律師資格證、當建筑師要有建筑師資質證書一樣,作為金融高管這樣高度專業化的職業,更需要有這方面的專業資質才能勝任。連普通的金融從業人員都要具備會計師資格,或具有國際結算師、風險控制師、外匯理財師、經濟分析師、投資分析師、保險經紀等從業資格,那么高管人員就應該具有更高超、豐富的金融運作才能。西方國家的銀行高管往往必須具有金融學術背景,有業務領域的業績,才能擔當重任。不能像過去那樣,國企高管任免側重看行政級別和關系。

建立合理的約束和激勵機制。我國亟待建立能精選出人才并吸引人、留住人的人才機制。激勵是讓高管人員通過努力把銀行業績和效益、服務抓上去的同時,也分享效益增長成果,可給予與業績表現匹配的高額獎金或期權;約束是建立嚴格的監督機制,完善考核指標,同時通過建立經理人才市場的聲譽機制,對經理人的道德風險進行控制。

筆者曾問社科院的一位專家:“國外的公司、銀行是怎樣促使高管人員盡心竭力地把公司業務管理好的呢?”他說,在發達國家,由于經理人市場的長期發展,任何高管都會非常珍惜自己在人才市場上的名聲,因此會在每一個崗位努力干出好業績來,只有這樣才能永遠保持好資歷,在人才市場上行情看漲!加上合理的激勵和嚴格監管、國家法紀嚴明,因此很少有人動腦筋走歪道,挖公司財產肥私。

改變通過行政渠道傳遞信息的機制。推進信息的透明化和公開性,使企業決策更加市場化,提高金融機構的自我決策能力。

其實,國內市場上并不是沒有懂管理、善經營的金融專家,而是沒有這種機制。我國亟待建立能精選出人才并吸引、留住人才的機制。近兩年,我國對外金融開放的口子越敞越大,隨著外資金融機構的大舉進入,人才和客戶資源的爭奪戰將更加激烈。面對競爭和挑戰,中國真的做好準備了嗎?大開國門者真的知道把虎狼放進羊群意味著什么嗎?如果我們能選出好頭羊的話,也許損失還會小些,如果……那么就只能等待著被一遍一遍的割羊毛了。