“沒盡力做好”的感覺很糟

問:女演員最怕什么?

娜奧米·沃茨:我怕的太多了。我經常會臨陣退縮,打電話跟導演說“我不知道演不演得了”。有那么幾年,我不斷試鏡,不斷被告知不行,一度對自己產生了懷疑,覺得自己一無是處。當初試鏡《穆赫蘭道》時,一想到要和大衛·林奇(David Lynch)合作,我快嚇死了,但林奇導演在我身上看到某種特質,他最后選擇了我,我在這部電影的拍攝中找到了全新的自我。

艾米·亞當斯:我到30歲才真正有戲演,之前和沃茨的經歷差不多,如果同樣的試鏡別人被錄取了而我沒有,我就會想她們的優點在哪里,給自己參考。

瑞切爾·薇姿:畏懼之心如同發動機的動力,有了畏懼之心才能讓表現精彩。我最開始演戲是在劍橋的一家先鋒劇團,其實更像那種前衛藝術表演,表演主角就是我和另外一個大學女同學,道具是一把折梯,我們要做的就是把對方從折梯上弄下去,甚至會流血。當時我們才18歲,覺得這種表演又酷又激進。現在我們會拿這段經歷開玩笑,但其實也頗以此為榮。

問:安妮,在《悲慘世界》里,你出演的是你母親曾經出演的角色?

安妮·海瑟薇:我媽媽曾經參加了這部音樂劇的美國巡演,我在電影里演的就是她當年飾演的芳汀。試鏡時非常緊張,因為我知道這對她意義重大,很擔心拿不到這個角色,讓她失望。她倒是比我淡定,還和我聊對這個人物的想法。我試鏡成功,她特別高興,我們在一起討論表現手法,比如片中有一段是芳汀點燃一根火柴,注視著它越燒越短,然后吹滅,讓自己被黑暗吞噬——這種交流是和自己的母親,而不是和表演老師或導演,這感覺很妙,無可取代。

問:海倫,在《親密治療》里出演裸戲,緊張嗎?

海倫·亨特:當然緊張,但現在好本子越來越少,必要的時候要豁得出去。想拍好戲的欲望要勝過我本身的緊張情緒。

問:歌迪亞,有沒有哪個角色改變了你的一生?

瑪麗昂·歌迪亞::拍完《玫瑰人生》(La Vie en Rose)后,突然覺得人生需要重要開始。有時深入挖掘,就能發現一個新的自我,這時就覺得需要時間自我調整和恢復。

問:成名是否改變了你們的生活?

艾米·亞當斯:家人失去隱私讓我很難過,狗仔隊現在關注上了我的孩子。都是母親,你們怎么處理?我脾氣不好,需要學會怎么控制情緒。

安妮·海瑟薇:是啊,我也在考慮要孩子,但和丈夫一聊起這個就會想:“住到哪里才能躲開狗仔隊呢?”

瑪麗昂·歌迪亞:來法國吧。

問:你們有沒有特別努力爭取過哪個角色?

瑞切爾·薇姿:《不朽的園丁》(The Constant Gardener),我那會兒簡直就是和導演死纏爛打,給他打了無數電話,寫了無數郵件,很直接地說我特別適合以及為什么適合這個角色。這種作法其實很不理智,不符合英國人優雅得體的作派,但我管不了那么多。最后導演跟我說,這種固執才符合角色的性格。

海倫·亨特:我的每個角色都是特別努力爭取得來的,《盡善盡美》(As Good as It Gets)是其中之最。當時我出演的電視劇《我為卿狂》(Mad About You)很成功,電影《龍卷風》(Twister)也大賣,但《盡善盡美》的導演并不認可我的形象。我的經歷不是一夜成名式的,走到今天很辛苦,與別人競爭,與自己競爭,尋找適合自己的角色。剛才問“你怕什么?”,其實我想說,我很怕那種“沒盡力做好”的感覺,沒有什么比明知自己演不好還要演更糟的了。

安妮·海瑟薇:我總覺得自己演不好。所以當發現自己演得還不錯的時候,就會如釋重負。我演過一些自己沒法承受的角色,這后來成為我最大的恐懼。

問:好萊塢對女演員而言是不是更艱難?

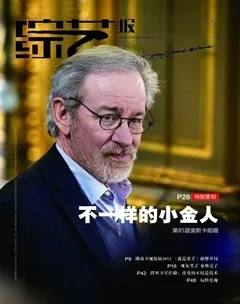

莎莉·菲爾德:我快66歲了,得過不少獎,但為了得到《林肯》里這個角色我還是得拼命。大概在2005年,斯皮爾伯格導演就跟我說要拍這部片子,但到去年開拍的時候,主演換成了丹尼爾·戴-劉易斯。知道這事的時候,我內心有個聲音大喊“不要接這個角色”。我這輩子碰到過無數不得不妥協的事情,很多時候別無選擇。我知道自己比丹尼爾年長10歲,也比自己扮演的瑪麗·托德·林肯大了20歲,這都是問題,可我還是堅持了,丹尼爾特意從愛爾蘭飛過來跟我對戲。試完鏡那天回到家,史蒂夫和丹尼爾都在電話錄音里留言問我:“你愿意演瑪麗嗎?”

問:哪個角色是你們特別想出演的?

安妮·海瑟薇:我想演凱瑟琳大帝,我正在讀她的自傳。

海倫·亨特:我想演麥克白夫人。

莎莉·菲爾德:莫非咱倆上的是同一堂莎士比亞文學課?

娜奧米·沃茨:我特別想演個喜劇。

瑪麗昂·歌迪亞:我想演個怪物,像《魔戒》里的咕嚕姆那樣的。

瑞切爾·薇姿:我這幾年一直在寫一個有關環保主義者的故事:為了防止一棵大樹被砍,有個姑娘在這棵樹上生活了兩年多。我和她本人見過面,她的故事非常動人,我很想演,可要拍成電影很難,本來以女性為主角的電影就很少。

艾米·亞當斯:我想給其他女演員寫劇本。

瑞切爾·薇姿:不如我們拍個女版的《宿醉》吧。

海倫·亨特:沒問題,我準備好了。