冀寶齋創始人,打著白條買“文物”

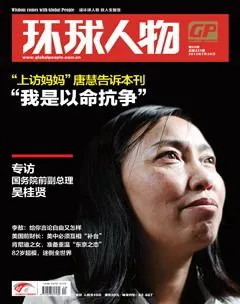

王宗泉的收藏假得太離譜,村民調侃他為“收假貨的老王”

7月16日,持續多日的陰雨已完全不見,陽光從一早便呈現出久未露面的耀眼姿態。環球人物雜志特約記者乘車前往河北省冀州市,眼前的衡水湖平靜如常,小販也是波瀾不驚地守著攤位前的招牌——大魚、烤蛋。湖的南畔,便是冀寶齋所在之處。

快進入冀州市區時,路邊懸著的一塊藍底白字的標牌異常顯眼,上面寫著:“冀州市重點文化遺產景觀——冀州冀寶齋博物館,前方右轉2公里”。一支騎行隊伍正好打此經過,有人停下車,掏出手機拍照。

從冀州汽車站出來,記者隨手攔了一輛出租車,告訴司機到二鋪村。“你是記者吧?”他邊打量著邊問,“最近一段時間,每天都會來五六撥。你也是為冀寶齋的事?”

7月7日,作家馬伯庸發表博文《少年Ma的奇幻歷史漂流之旅》,暗指冀寶齋博物館藏品虛假拙劣,穿越年代、造型奇異:堯舜時期的彩瓷、商代的青花、直徑1.7米的釉里紅元代大盤、陶瓷制造的穿中山裝的“元代十二生肖”,甚至“三英戰呂布”也變成“三英戰趙云”等。伴隨著眾人大呼“顛覆了常識和三觀”,這個位于河北冀州二鋪村的冀寶齋博物館成為媒體關注的焦點。7天后,冀寶齋閉館整頓。

但冀寶齋并未因關門而失去熱度,圍繞它展開并延伸的話題,在持續發酵中,更多的內情被逐漸公之于眾。

“展什么、擺什么,我們自己說了算”

從冀州市區前往二鋪村會經過冀寶齋門前,出租車司機刻意減緩車速,問記者:“要不要下車拍照片?”

的確,冀寶齋無論怎么看,都是大手筆:占地4萬平方米,建筑面積1.4萬平方米,主館有4層,地上3層,地下1層,有12個展廳。2010年7月21日正式對外開放,預算總投資5060萬元。在博物館介紹上這樣寫道:“展品以歷代瓷器為主,除宋、元、明、清各朝的典型器和官窯器外,有多件為舉世罕見的巨型瓷器。如高3米的漢代五彩大瓶、直徑1.78米的明代青花大瓷盤、直徑1.4米的唐代大碗等,及一些鮮為人知或不為人知的瓷中珍品。”第九展廳是主題為“紀念澳門回歸”的書畫展,多為當代書畫家的作品。而在第十展廳,你會看到標注為吳道子、米芾等人的作品。

7月9日,記者曾到冀寶齋采訪。副館長邵寶明帶記者參觀展廳時,對馬伯庸博文中所提到的展品做了重點講解,并激動地辯解:“我們做博物館這么多年,怎么會不知道黃帝、炎帝、大禹?怎么會不知道那時還沒瓷器呢?炎帝能造出這東西,說實話我們也不信。”很快,他就恢復平靜,“還有專家說,明洪武沒帶款的瓷器,可這就是有一個帶款的——你別管它真假,這東西又不是我燒的。但我們找到了,就收來擺在博物館。”

“有爭議很正常,沒爭議才不正常。”在辦公室時,邵寶明這樣告訴記者。

“文物部門有沒有對你們的藏品進行過鑒定?”記者問道。“我們是一個純粹的民間館,不是官方性質的博物館,展什么、擺什么,我們自己說了算——這個瓷器上寫著乾隆、那個瓷器上寫著炎帝,它就是那么寫的。”同時,他承認冀寶齋確實沒有在民政部門注冊,但“全國有幾千家民間博物館,注冊的只有很少一部分”。

記者又問:“購買這些藏品花了多少錢?”他的回答同樣模糊,“說實話,我們這些藏品沒花多少錢,有的甚至比新的還便宜。”

“冀寶齋在歷時30年的收藏過程中,發現并收藏了一些唐代乃至遠古的瓷器,對這些頗有爭議的瓷器,也特陳于展柜,目的是給研究中國瓷器史的專家、學者提供一個實物平臺,以便于大家共同研討,破解歷史,還原真相。”在整個采訪過程中,邵寶明始終保持著泰然自若的態度,同時質疑馬伯庸是借此進行自我炒作。

然而7月16日,當記者再次撥打邵寶明電話時,卻一直處于無法接通的狀態。知情者告訴記者,由于之前接受采訪時邵寶明言辭不當,導致冀寶齋陷入輿論困境,惹得館長王宗泉不高興了,為避免再惹麻煩,所以邵藏起來了。同時,村民告訴記者,7月15日已經有紀檢組進駐到村里,但紀檢組以“保密紀律”為由拒絕向記者透露具體情況。

古董販子跟趕集似的

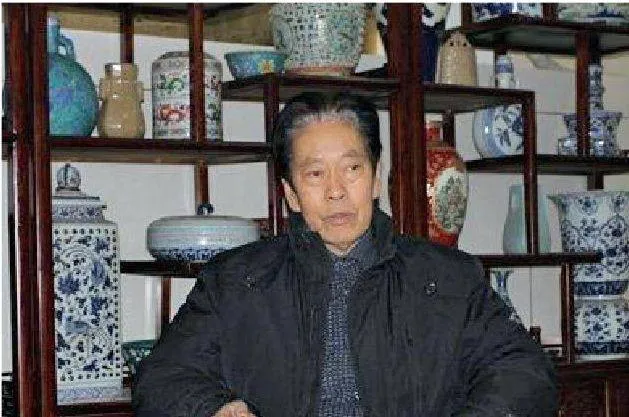

提到冀寶齋,就不得不提其創始人,68歲的館長王宗泉。王宗泉是冀州市二鋪村人,1970年至今一直擔任村里的黨支部書記。

二鋪村有470戶、1540人,實行村集體財產所有制。從外表來看,它和大多數村子沒什么區別——做過規劃但難稱齊整,污水散發出臭味,幾條狗隨心所欲地趴在街上酣睡。

在二鋪村村委會偌大的院子里,不見一人。一座3層樓的入門處掛著一塊牌匾,黑漆已脫落,三個金色大字有些模糊,仔細辨認可知是“小康村”。門上掛著鎖,布滿塵土。大樓外墻上的村務公開欄里,凌亂地貼著一些“公示”,其中“村‘兩委’成員分工及報酬”寫著:王宗泉,職務支書,分工為村全面工作,工資標準為450元。

隨后,記者前往村支書王宗泉家,他的家人告訴記者:“他不在家,生病了,到外地看病去了。”

當記者試圖向村民打聽冀寶齋以及王宗泉的情況時,這個看似平靜如水的村子,立刻變得緊張起來。有村民小心翼翼地提醒記者“小心點”,并指了指電線桿上的攝像頭;還有人和記者聊了幾句后突然起身離開;一個村民指著一輛由遠及近的白色面包車說:“那是專門盯著像你這樣來采訪的人的。”

一番周折后,終于有個村民愿意帶記者去老會計楊寶謙家。楊寶謙年近八旬,1986年至2005年擔任村會計整整20年,王宗泉收藏瓷器以及籌建靈秀山莊、冀寶齋,他都是親歷者。

剛到楊家所在的胡同口,帶路的村民一陣風似的轉身離開了。

根據冀寶齋內部資料,建立冀寶齋的緣起,是上世紀80年代興建靈秀山莊時,無意間挖出許多陶瓷殘片,這些殘片吸引了很多古董販子前來。楊寶謙向記者證實:“當時確實挖出了很多瓷片,完整的只有一個小碗,青色的。王宗泉說是拿去做鑒定了,專家說是文物。”

自從和這些古董販子打過交道后,這位“自幼酷愛讀書、熟知史志的村官”發現,收藏大有可為。然后,王宗泉在有關部門辦理了收購古董的相關手續和證件,請了位師傅給掌眼(古董鑒定的專業術語),從此開始了收藏歷程。

隨后,各地的古董販子蜂擁而至,等驗收的隊伍有時能排一公里,跟趕集似的。楊寶謙說,他記得當時來的都是外地人,整車拉的都是瓷器。“有湖南的、有河南的。王宗泉并不全收,而是挑挑揀揀,還給我們講:這是什么年代的、那是什么窯出的。”

對于王宗泉最終收上來的那些所謂“文物”,楊寶謙說“一看就很新”,但他自知人微言輕,“王宗泉看過(收藏類)書,村里就他懂。”

“整車送文物”的場景幾乎是所有村民的記憶,現在大家更樂于將此當個笑話來講:“我們沒什么文化,但也知道文物是寶貝。哪有寶貝整車拉來的?”一段時間內,“收假貨的老王”,成為村民王宗泉對的調侃。

冀寶齋剛被曝光贗品充斥時,王宗泉憤憤不平:“你說是假的,你拿出證據來!我這些東西,都是真的!你覺得是假的,你拿一個來,我買你的。我給你一個億你也仿不出來!這畫工和原料,現在的水平遠遠達不到。”

十幾個廠子卻逐漸倒閉了

楊寶謙評價王宗泉收古董的行為是“越陷越深”。王宗泉收了“文物”后,會以村委會的名義打白條,上面寫有“文物”名稱、件數、總價,去村財務報賬,然后把錢給古董販子。“他收的瓷器,便宜的一二百元,貴的一兩千元。” 楊寶謙說,“我知道的,(購買瓷器)一共花了兩三千萬吧。”

收來的“文物”越來越多,先是擺放在村委會的幾間辦公室。后來辦公室擺滿了,連村里澡堂都用上了。再后來,索性就搬到院子里放著。王宗泉就琢磨著建個館。

與王宗泉狂收“文物”相反的是,村子原本經營得還不錯的那十幾個廠子,卻逐漸倒閉了。“財路斷了,再買瓷器,就只能賣地了。”楊寶謙說。

據原村委會主任黃建文說,王宗泉先后賣過吉美購物廣場、熙湖茗苑等地塊。吉美購物廣場地塊于2008年前后被賣,17畝,總價1700萬元。熙湖茗苑法人代表張民路透露,王宗泉把博物館斜對面的土地賣了60多畝,總價3000萬元。他直言:“建博物館的錢,就是賣地的錢。”

之前接受某媒體采訪時,王宗泉否認了“賣地建館”的說法。他說,二鋪村年產值2億元,建博物館的錢是歷年積累下來的,基本上是從村里企業拿的。

至于冀寶齋的日常支出,王宗泉在接受采訪時曾表示,每年耗費只有七八萬元,屬于虧本經營,至今還欠了幾十萬元工程款。但在邵寶明那里,卻有截然不同的說法。在之前采訪時,他告訴記者,冀寶齋每年支出大概300萬,來自于30元/人的門票。“自開館以來,至今已有40萬人參觀”。但多位村民告訴記者,村民們只在開館那天去過一次,平日幾乎沒什么人參觀。

其實早在建館之初,就有很多村民明確反對:建博物館不掙錢,純粹是為了滿足王宗泉個人愛好。“在村子里,他一個人說了算,別人提反對意見也沒用。”楊寶謙說。

記者了解到,私下里,村民們稱擔任43年村支書的王宗泉為“司令”。“二鋪司令”可謂是遠近皆知,平日里村民很少和他來往。“誰也不敢惹他,大人孩子都怕他。”一個村民說。

正在二鋪村開展工作的紀檢組告訴村民,他們會24小時接待來訪村民,但依舊無法獲得村民的信任。2009年,紀檢部門也曾調查過王宗泉,結果是以投資失誤賠了近千萬元為由,對他給予黨內警告處分。這次,拿著一沓舉報材料的村民石磊(化名)選擇了靜觀其變,“誰知道會不會又是做做樣子呢。”

大多懷有不可告人的目的

冀寶齋建設之初,當地就將它納入“十館、一中心、一劇院”的文化名片規劃中。也正因為和文化掛了鉤,冀寶齋還掛上了國家3A級旅游區以及教育基地的牌子。7月12日,河北省旅游局相關負責人對媒體承認:“過去驗收看了看,冀寶齋博物館有體量、有規模,硬件設施、軟件服務、交通、游客接待能力等達到標準了,我們就給掛上了牌子。”

至于冀寶齋如何成為共青團河北省委、衡水市政府、河北省科技廳分別授牌的河北省少先隊實踐教育基地、衡水市愛國主義教育基地、河北省“省級科普基地”,共青團河北省委相關負責人稱,頒發牌子時,是地方推薦的,并沒有實地去過。河北省科技廳相關負責人則表示,審批程序首先是當地科技局推薦,然后組織專家評審、考察,然而評委中就沒有搞文物的,專家去了就是聽介紹,對展品的真假沒有鑒別能力。

“現在社會對文化越來越重視,博物館就成了香餑餑,很多人開始積極地向上靠,認為做博物館是為地方政府貼金,或是為企業貼金。各地政府紛紛打出文化牌。在這種情況下,一大堆虛假的博物館就像雨后春筍般出現了。”馬未都說,全國有很多類似的博物館,冀寶齋也就算中等規模,但它假得太離譜了。

自1996年批準私人建博物館到2011年底,全國登記注冊的民辦博物館有535家。然而,有數據顯示,在民政部門注冊的民營博物館只占總數的10%左右,其他的基本處于無人監管狀態。

在馬未都看來,這些處于灰色地帶的民營博物館,大多懷有不可告人的目的。“很多博物館跟政府換資源,蓋一個假博物館,然后跟政府換土地資源。而且越是假的博物館,規模還越大。”

7月9日,國家文物局印發了《關于請支持開展民辦博物館規范化建設評估工作的通知》,決定于今年7月至8月委托中國博物館協會和中國文物報社開展民辦博物館規范化建設評估工作,其中包括藏品真實可靠、有鑒定證明、來源合法等藏品管理指標。對此,北京大學考古文博學院教授宋向光表示:“我們以前很多民辦博物館館長都是憑著一時熱情辦館,對博物館的性質、作用、價值、整個業務鏈條、業務標準不是很了解。這次評估對民辦博物館是一次補課。”

一次補課,固然能往回拉一拉越走越偏的民間博物館。但是,如果不改變土壤,只修剪些枝節,一定是無法讓它走上正軌的。

編輯|李雪 美編|黃浩 圖編|傅聰

編審|張勉