“正能量”姑娘

我在英國讀研的時候,認識了一個女孩,叫拉克什米。雖然從認識到分別也就一年的時間,但她給我留下的印象如此難忘——燦爛的笑容,活潑的身影,每時每刻都活力四射。

班上的同學來自世界各地,大家初次見面時,總會介紹自己的國籍。而這個金發碧眼的姑娘一開口就把所有人都弄蒙了:“我是印度人,叫拉克什米,來自美國。”大家瞪大了眼睛看著這個一點兒也不像印度人的西方姑娘,心中充滿了問號。后來,她在一次聊天中解釋道:“我的媽媽是美國人,我在美國上了小學、中學。但我覺得自己更像印度人,更認同印度的文化。”望著身邊好幾個人高馬大的美國同學,這姑娘毫不客氣地說:“美國人有點自大,印度人就謙虛得多。”

話雖如此,但拉克什米還是渾身都散發著美國人的氣質,熱情、開朗、愛運動、有夢想。因為對英倫文化有著莫大興趣,大學畢業后,她獨自一人來英國攻讀碩士。

當拉克什米打定主意做什么時,她的熱情與堅持能打敗所有人。她喜歡橄欖球,一開學便加入了學校的橄欖球社團。一天,她來上課時,右眼紫了一大塊,看上去頗為嚇人。一問,原來是打球時被別人撞傷的。我們都說這運動太危險,最好別去了,她哈哈一笑,說了一聲“死不了”,照去不誤。沒兩天,臉上的淤青還未消下去,她又受傷了,而且傷勢嚴重。我們都以為這下總會放棄了吧,結果,等她右胳膊打著石膏、纏著繃帶走進教室時,一張口,還是那3個字——“死不了”。傷好之后,她果然又重回球場。雖然我們嘴上開玩笑說,“你一定會死在橄欖球上”,但又心生敬意,能像她這樣無論遇到什么困難和危險,都不放棄自己喜歡的事,真好。

拉克什米的成績不錯,上課發言清晰有理,怎么看都是個討人喜歡的好學生。所以,當一次和她聊起高中生活,得知她中學時被學校退學時,我吃了一驚。原來,當年的她,是學校里大名鼎鼎的“憤怒少女”,上課從來不聽講,總是戴著耳機聽音樂,三天兩頭和老師頂嘴,根本不學習。一次打架事件過后,老師把她踢出了學校。

原本拉克什米打算繼續“憤怒”下去的,沒想到媽媽為她安排了一次印度之行。她在孟買待了好幾個月,當看到那里的同齡人在困苦中那么努力地學習,每天還開開心心載歌載舞時,她一下子被打動了。她讓媽媽為她找了印度老師,還跟著幾個印度女孩一起學起了歌舞。從孟買回來后,拉克什米考上了大學,并和幾個大學同學一起,建立了一個幫助“問題少年”的公益組織。

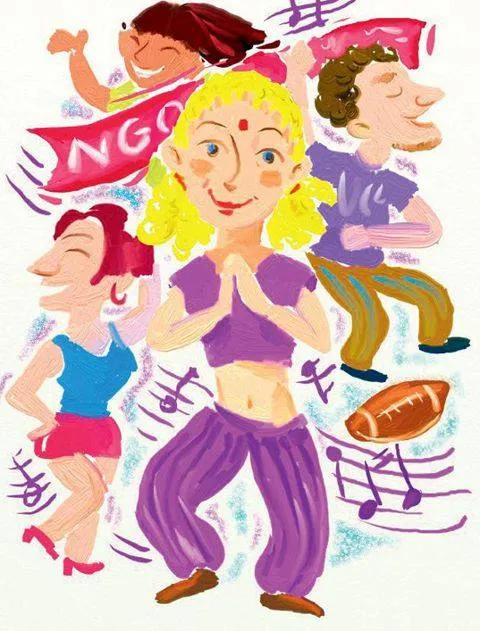

拉克什米的公益組織會用瑜伽、冥想、唱歌和跳舞吸引叛逆的孩子。大學4年,除了學業,她就和那些“問題少年”載歌載舞,一起玩耍。黎巴嫩、意大利、土耳其、英國和約旦等國都留下了她的足跡。讀了碩士后,拉克什米依然沒有放棄她的公益事業,經常忙得團團轉。

對未來,她有很多設想,一會兒說要去馬達加斯加工作,一會兒又說要去南美。最終,她在寫畢業論文的時候,找到了新的興趣點——通過心理干預幫助青少年,很快,她就做了決定,準備前往澳大利亞繼續學業。

離別前夕,拉克什米說她會看手相,有模有樣地給我占卜了一番。我問她:“你給自己看過嗎?”“看過。我的人生會很充實,但我會在很年輕的時候死去。”這個說法嚇了我一跳:“你不害怕嗎?”她說:“不,我對自己的生活很滿意,我不在乎自己活得有多長,我只想活得精彩。”

這就是我認識的拉克什米,身上有說不完的故事,眼睛里總是散發著光彩,身上永遠充滿向前的正能量。