李昆武:畫出一部“平民史詩”

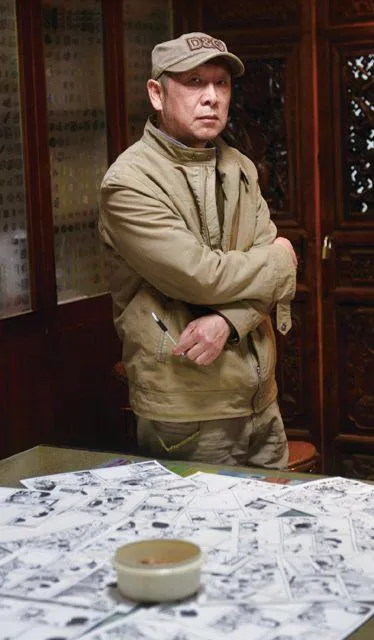

野戰帽、墨綠色短袖T恤、軍裝褲……李昆武的打扮不像漫畫家,更像是個軍人。他的一生中,從未穿過西裝,就連2010年登上國際漫畫大獎的領獎臺時,他也只是穿了件稍微正式點的夾克而已。有媒體形容他是手拿畫筆的“老兵”,“你可以寫我是個小兵。”接受環球人物雜志記者采訪時,李昆武笑著拿自己開涮。

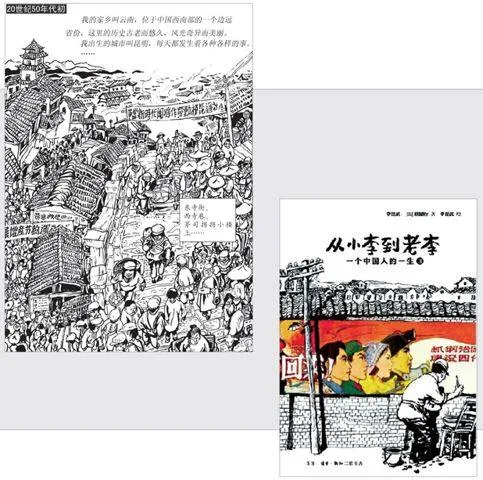

58歲的李昆武生于昆明,17歲高中畢業參軍,1979年參加了南疆自衛還擊作戰,復員后先后任云南日報社《春城晚報》美術編輯、美術攝影部主任。2010年,他將自己的經歷畫成了長篇自傳體漫畫《從小李到老李——一個中國人的一生》。該書由法國達高出版社出版后,迅速贏得國際聲譽,被翻譯成多國語言出版,先后獲比利時漫畫中心“2010年度最具代表性作品”、2010年度法國圣馬洛圖書展“最受讀者歡迎獎”、布盧瓦歷史會晤文化節“2010年度最佳歷史類漫畫獎”,還入圍了2010年度昂古萊姆國際漫畫大獎。2013年,該書又獲得美國艾斯納漫畫獎最佳“亞洲故事”和最佳“社會題材”兩項提名,這是該獎有史以來首次有中國人入圍,與李昆武同時入圍的是《鐵臂阿童木》的作者手冢治蟲。

一個中國人的作品為什么能吸引全世界的目光?李昆武說:“我講的是最真實的故事。”前不久,該書的中文版終于在國內出版。

每個人都在書中找到了需要的東西

1950年10月13日,云南的一個偏遠山村,一位前往村里宣傳新中國、宣傳共產主義的李書記遇到了一個美麗的姑娘小陶。5年后,他們的孩子李昆武出生。這個孩子經歷了“大躍進”、三年自然災害、“文革”、改革開放……直到今天。2005年,李昆武第一次把自己的故事講給外國朋友聽,對方被深深地吸引了,于是便有了這本《從小李到老李——一個中國人的一生》。

環球人物雜志:“從小李到老李”的創作靈感從何而來?為什么最早是在法國出版?

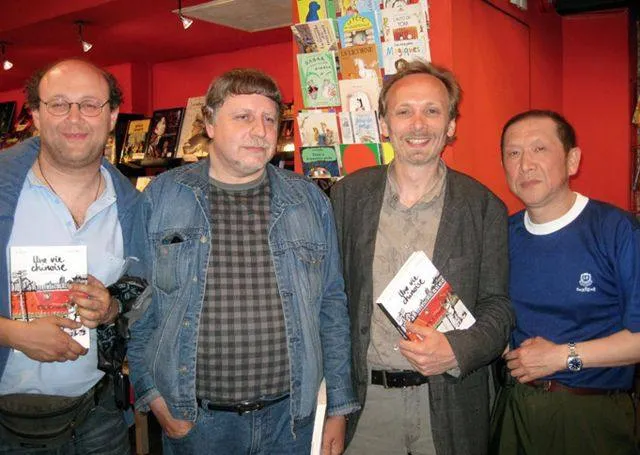

李昆武:2005年,我和法國作家歐勵行正在合作一本《馬可波羅在中國》的漫畫,他負責文字部分,我來畫畫。可畫了一些后,老覺得不滿意,筆下的人物跟我一點關系都沒有,只是在完成一篇命題作文。這年10月,中法漫畫交流會在北京舉辦,我去了,與法國達高出版社負責人見面。他認為我的個人經歷很有意思,建議我和歐勵行合作完成一本自傳性的漫畫。就這樣,古代的馬可波羅讓位于今天的小李老李。

環球人物雜志:其實近年來,解讀中國的作品并不鮮見,您有沒有覺得很驚訝,那些外國人會對一個普通中國人的經歷感興趣?

李昆武:一開始我心里也沒底,想不通他們為什么喜歡這個題材。隨著對外文化交流的日益增多,我發現原來我們也有偏見。我以前總以為西方人老盯著我們的“文化大革命”、“餓肚子”這些東西,似乎是在獵奇、摳傷疤,但慢慢我知道,其實他們很早就對這些沒了興趣,他們感興趣的是為什么中國會變化這么快?似乎昨天中國還是世界上最貧窮的國家之一,怎么一夜之間就成了世界第二大經濟體?越看越不懂,越不懂就越想懂。他們希望從一個普通人的人生經歷中找到中國發展的答案。

環球人物雜志:您在書中描寫的很多場景和故事都非常具有“中國特色”,如為了入黨主動申請去偏遠的生產基地喂牛等,外國讀者能理解嗎?

李昆武:他們很驚訝,也很感興趣。我在比利時參加首發式時,遇到一個胖胖的讀者,他對我說,他很喜歡這本書,要拿著去找中國駐比利時大使討論。旁邊的人告訴我,這是布魯塞爾的市長。最令我感動的是一個四口之家。這家的男主人一身油漬,他已經看過書了,來的目的是看看畫書的人。他說自己收入不高,不可能到向往已久的中國去,但這本書讓他走進了中國。在德國的時候,有個老人說在書中看到了自己,他說他小時候正值二戰結束,那時的德國比中國還要窮。他母親不讓他吃完飯出去玩,怕他馬上又餓了而沒有可吃的東西,所以現在他特別喜歡飯后散步,為的就是彌補當年的遺憾。還有一位瑞典老人專程到昆明找到我,告訴我他怎樣用這本書教育了自己一個游手好閑的侄子。可見,每個人都在書中找到了自己需要的東西,用我們的話說就是仁者見仁,智者見智,并非意識形態至上。

生活中有政治,也有其它

《從小李到老李——一個中國人的一生》共3冊,第一冊從1950年開始,講述了小李一家在“大躍進”、三年自然災害以及“文革”中的坎坷命運;第二冊講述“四人幫”被粉碎后,小李一家人久別重逢,小李在部隊經歷了一番曲折后如愿入黨,小李的父親在對家人的眷戀和對未來的憧憬中病逝;第三冊記錄了改革開放后,有人在經濟大潮中嗅得商機,有人因丟了“鐵飯碗”消沉迷惘……社會的巨大變化讓老李及他身邊的每個人都不得不做出新的選擇。

全書共3000多幅漫畫,幾乎所有中國人的生活場面都有體現,甚至還有“床戲”等。歐勵行以李昆武的講述為基礎來制作腳本,李昆武負責繪畫創作。

環球人物雜志:您在書中提到,與歐勵行的聯合創作遇到不少困難,畢竟“中國人眼中的自己”和“外國人眼中的中國”大為不同,對一些歷史事件的理解甚至大相徑庭。最終你們是如何消除分歧,尋求平衡的?

李昆武:首先我要說,任何一部藝術作品,只要是合作關系,產生不同意見是必然的。我和歐勵行經歷不同、文化不同,所以視野和思想也不同。比如男女關系,中國人講的是含蓄,而西方人則要開放得多。我畫父母相互夾菜表達心意,而他問:“他們接吻嗎?”還有,畫到學雷鋒的時候,我的想法是一帶而過,而他卻堅持要對雷鋒生平做個鋪墊。因為這本書要給外國人看,而他們不知道雷鋒是誰,為什么要學他?如果不做解釋,自然就一頭霧水,那一段故事的精神內涵就蒼白無力了。實際上,歐勵行以一個西方人的視角看中國,反而比我們的視角來得更獨到。

環球人物雜志:一個“完整、真實、鮮活和開放”的中國必然包括那些影響中國發展的政治事件,遇到這類話題,您怎么處理?

李昆武:我僅僅是描繪并記錄自己的生活經歷,如果某一段生活中有政治,那我就介紹政治;如果那段生活中沒有政治,那我的介紹就沒有政治。第一冊結尾的時候,我畫到1976年9月9日,小李所在的部隊全體集合,從廣播中收聽了毛主席逝世的消息,那一刻小李的想法是:“全世界所有的人都會死,只有毛主席不會。太突然了,太突然了。毛主席,毛主席……”戰友們散去之后,他仍然站在原地自問:“明天……明天……我們還……有明天嗎?”這就是我那時的真實反應和想法。我畫的就是一個普通中國人的真實生活,這個生活中包含有政治元素,也有其它元素。

環球人物雜志:這本書中文版姍姍來遲,外界有很多猜測。

李昆武:書剛在法國出版之后,一些外國朋友很驚訝,問我畫得這么真實,會不會有危險。而很多中國朋友則以為書有什么問題,為什么要在法國出版?其實是大家把問題想得太復雜了。中文版出得晚,只是程序的問題。今天,幸虧中文版出來了,國內讀者能看到我究竟畫了些什么,要不然真是說不清了(笑)。

是“中國制造”而不是“李昆武子”

對很多云南人來說,了解李昆武最初源于他的漫畫“云南十八怪”。“云南第一怪,雞蛋用草串著賣;云南第二怪,粑粑餅子叫餌塊……”1988年,當人們第一次看到他的漫畫時,笑了,也樂了,沒想到這竟然會成為日后云南的一張名片。而這些,都是李昆武騎著自行車跑遍全省后畫出來的。多年來,他每次騎行,都會把所走過的路變成一幅幅畫作:《漫畫游麗江》、《都市花花心》,他似乎天生適合畫那些充滿趣味的生活。

環球人物雜志:《從小李到老李》火了之后,很多人預測隨之而來就會出現“從小王到老王”、“從小張到老張”,但今天看來并非如此。在您看來,為什么您講述的一個普通中國人的人生故事,卻是不可復制的呢?

李昆武:一開始我也認為這本書會很快被同類作品淹沒,但其實要想模仿它幾乎不可能。我沒受過任何系統專業的訓練。4歲時,父親帶回一本關于“超英趕美”的漫畫冊,出于好玩,我就照著書中人物的模樣,完成了自己的第一幅漫畫。可以說,生活是我的老師,社會是我的課堂。從表現形式來說,我畫的不是嚴格意義上的漫畫,而是連環畫與漫畫的結合體;從藝術內涵上來說,我畫的是未經加工的原生態的生活。

畫畫就像理發一樣,重要的是把握分寸,順其自然。每個人順出的自然都是不一樣的。

環球人物雜志:您對中國漫畫的現狀怎么看?似乎是需求很大,但結果總不那么令人滿意。

李昆武:我去參加巴黎書展時,展出的亞洲漫畫一墻都是日本故事,而中國故事只有我的一個小角落。一方面是為自己的漫畫已經走上世界舞臺感到欣慰,另一方面又覺得有點悲哀甚至無奈。我們的“故事”現在還太弱……中國的漫畫出版物與外國讀者的需求有著太大的落差——要么太老,多年來就是“四大名著”連環畫,內容形式都很舊。當然,也有一些新漫畫,但大部分只是一味模仿日本,內容都是小恩小愛小情小氣。小李到老李的故事之所以能在世界范圍內發行,其中一個重要原因就是,讀者打開以后看到的全是正宗的“中國制造”,而不是“李昆武子”。

環球人物雜志:《從小李到老李》結尾的時候,您說最欣賞鄧小平的“發展才是硬道理”,這句話是您一生的意義所在。那么,接下來您要怎么發展?

李昆武:不知道,我做所有事情都沒有計劃,憑直覺走。《從小李到老李》之后,我又畫了《云端的鐵路》、《腳印》、《傷痕》等。過去我畫的多是一些表現趣味、風景的作品,但現在我越來越喜歡,也越來越有能力畫一些大層面的東西。現在的創作狀態也很好,有很多想畫的,我不知道還能走多遠。創作的過程中當然也有壓力、矛盾,很痛苦很煩,但有這些才正常,有這些才有樂趣。