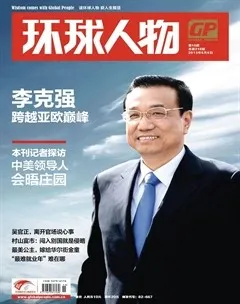

李克強 跨越亞歐巔峰

“天地有大美而不言。”

亞歐大陸的東部,喜馬拉雅山高出永久雪線之上,晶瑩圣潔。世界上最大的新興經濟體中國,向一山之隔的印度、巴基斯坦輻射著經濟活力。同一片大陸的西部,阿爾卑斯山綿延數千里,青翠蔥蘢。山腳下的瑞士、德國,始終是歐洲經濟的領跑者。

5月19日至27日,中國國務院總理李克強對上述4國展開上任以來的首次訪問,9天66場外交活動,打開一道又一道“合作之門”:“喜馬拉雅山和阿爾卑斯山雄踞亞歐地理的制高點,召喚著人們知難而進,攀登全球經濟合作的制高點。”

“他儼然把新德里變成了‘新德李’”

“綿延險峻的高山隔不斷兩國人民內心對彼此燦爛文化的傾慕和向往。北京大學一位老師,畢生研究和傳承古印度文化,曾花10年時間翻譯《羅摩衍那》,印度總統授予他‘蓮花獎’。”

這位老師就是國學大師季羨林,2008年獲得印度國家最高榮譽獎“蓮花獎”。30年前,還在北大工作的李克強曾和季先生參加一個會,季先生用手指在腿上默寫單詞;他向季先生請教一個有關法律的英語古單詞,季先生當即答“可以先這樣譯”,但第二日又詳盡向他解釋該詞的來由與含義。如今,李克強在他作為總理的首次海外演講中,飽含感情地回憶了季老師為中印友好交流所做的貢獻。

中國人民大學國際關系學院副院長金燦榮對此十分贊賞:“新一屆領導人有一個特點,善于從個人的角度來談問題,這樣的說話方式容易讓聽者接受,能拉近人與人的距離。”

李克強的個人情懷和魅力,成功地拉近了中印兩個存在爭議的鄰國的距離。

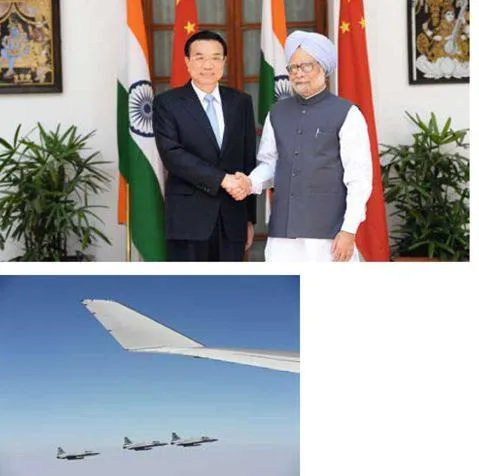

讓時間回到5月19日下午。印度首都新德里,酷熱難當。從總理的專機上看下去,青巒疊嶂,江水如帶,那便是著名的恒河,沐浴在43攝氏度的高溫下。比天氣更熱的,是印度人的熱情——當晚,印度總理辛格與李克強舉行了非正式會見,并為李總理舉行高規格小范圍晚宴。一位印度資深外交官說,辛格這是要“相相面”。“相面”的結果是兩人談了一個多小時,大大超出計劃,辛格對李克強的印象非常好,認為“找到了可以對話的人”。

第二天,辛格與李克強再次舉行大范圍會談,共同見證了雙邊經貿、農業、文化、環保、地方交往等領域合作文件的簽署。當李克強準備和辛格握手道別時,臺下的印度記者連聲呼喚“等一等”,要求補拍鏡頭。李克強停住了腳步,幽默地問道:

“It will be a headline of your newspaper?(能上你們報紙的頭條嗎?)”

“Yes!Yes!(是的!是的!)”印度記者連忙回應。

李克強開懷大笑:“Once again!(再來一次!)”他與辛格面向記者,再次握手。記者們爆發出一陣會意的笑聲。

印度記者與中國總理互動,這友善的一幕其實來之不易。就在半個月前,印度記者還忙著渲染“25年來中印邊境最嚴重的摩擦事件”——從4月15日到5月5日,喜馬拉雅山下出現了持續21天的“帳篷對峙”,邊境上,中印兩國士兵的帳篷相距只有300米。在此背景下,就連俄羅斯媒體都捏了把汗:“中國總理選擇印度作為首訪第一站,是外交上勇敢而出乎意料的一步。”人們沒想到,李克強一到印度就向辛格開誠布公地表示:“我此次訪印就是想向全世界表明,中印政治互信在增加。”兩位總理“把任何事都攤在桌面上”,自然也包括邊界問題。“在邊界問題解決前,雙方共同努力,根據已簽協定,維護邊境地區的和平與安寧”。李克強的“坦率和熱忱”迅速征服了印度記者。

5月21日,李克強赴印度世界事務委員會發表演講。演講以一個意外狀況開場——李克強剛開始講話,音響就發出了有節奏的“嘟嘟”聲。他的反應十分機敏和睿智:“這是前奏,表明我下面將有鄭重的講話。”這句話將原本尷尬的場面,迅速變成了臺下觀眾的歡笑和掌聲。

在晚宴上,聊起印度電影《三傻大鬧寶萊塢》;在講話時,他用印地語向大家問好,還笑著問“我發音是不是準確”;在異常的高溫下,他身穿西裝,連軸轉地出席多場活動,汗流浹背……5月22日,當他結束3天訪問離開印度時,印度《經濟時報》驚嘆:“這幾天有關中印友誼和李克強個人魅力的話題綿延不絕,他儼然將新德里變成了‘新德李’。”

此后,在瑞士,一位普通民眾當面對李克強說,“我昨天在電視上看到你訪問的消息,我覺得你思想非常開明”;在德國,公共電視臺ZDF的記者埃姆參加完李克強的記者會后說,“新一代的中國領導人開放自信、幽默睿智,讓我印象深刻”。中國總理的“外交首秀”以“李氏風格”和大國氣度,在全球媒體的聚光燈下閃爍,也給全世界公眾和外交問題專家留下深刻印象。

“我想再一次說中巴友誼萬歲”

5月22日上午,巴基斯坦首都伊斯蘭堡,晴空萬里。

此時訪問巴基斯坦,是如此的不尋常。首先是安全。在飛往巴基斯坦的專機上,總理對隨行人員說:“我們是冒著風險來巴基斯坦的。”幾天后,飛離巴基斯坦時,總理又告訴大家:“巴基斯坦總統扎爾達里對我說,您訪問巴基斯坦,我很想同您乘坐一輛車,但軍方人士不同意,說這么做風險太大,危險系數太高。”其次是政局。就在到訪的11天前,巴基斯坦剛剛選出新總理,誠如中國駐巴基斯坦前大使張春祥所言:“大選剛完,新政府還未成立,外國客人通常不去這種政權過渡中的國家。”

但無論地區安全形勢如何,風險有多大,無論政局如何變化,中巴“鐵哥們友誼”永恒不變。李克強的到訪受到巴基斯坦舉國上下、各黨各派的熱烈歡迎和超高規格接待——入境時,從專機的窗口望出去,6架空軍戰機全程護航,在空中向專機致敬;降落時,巴基斯坦總統扎爾達里、總理霍索早已等候在舷梯邊;下飛機后,伊斯蘭堡屏蔽手機信號,嚴防手機炸彈;李克強會見總統、總理時,候任總理謝里夫也專程趕來參加……

5月23日,李克強在巴基斯坦參議院發表演講,先后用中國古語、網絡熱語和烏爾都語對話巴基斯坦議員:

“中國有句古語,‘博弈之交不終日,飲食之交不終月,勢力之交不終年,惟道義之交,可以終身’。中巴是道義之交,不但可以終身,而且可以代代相傳,實現永恒。”

“中國的廣大網民在互聯網上親切地稱巴基斯坦為‘巴鐵’,意思是巴基斯坦是中國‘像鋼鐵一樣堅固牢靠的朋友’。”

“27年前,我曾率中國青年代表團訪問貴國,接觸了巴基斯坦不少領導人和普通民眾,幾乎每次離別時大家都用烏爾都語對我說‘中巴友誼萬歲’……我想再一次說:中巴友誼萬歲!”

14次熱烈的拍桌聲響起來。巴基斯坦議會有個傳統,表示熱烈歡迎和強烈贊同時不是鼓掌,而是用力拍桌子。

中國經常在外交中使用“全天候朋友”形容國家間的親密關系。亞洲的巴基斯坦、也門,歐洲的羅馬尼亞、馬耳他以及多個非洲國家榮獲過這一稱呼。北京師范大學政治學與國際關系學院副院長張勝軍說:“這些國家與中國在文化、疆域上的天然關系很少,但是由于外交政策的設計,使得雙方聯系緊密,最終成為‘全天候朋友’。”

在李克強的首訪中,巴基斯坦是“全天候朋友”。從上世紀60年代建成的巴基斯坦重型電機廠、70年代修建的喀喇昆侖公路、80年代投產的木扎法戈電站,到2000年投入商業使用的恰希瑪核電站,無一不是中巴友好的見證。“政治關系和經濟關系好比一輛自行車的‘兩個輪子’,二者相輔相成……我已經指示國內派出貿易投資促進團訪巴,與巴方洽談各種合作項目。”這是李克強對“巴鐵”的鄭重承諾。

“你很快就能吃到金華火腿了”

5月23日晚上,瑞士最大城市蘇黎世,涼爽宜人。

剛剛領教過南亞大地的高溫,馬上又來到阿爾卑斯山腳下的瑞士感受這里的清涼,我們仿佛從酷暑一下子進入深秋。這似乎也在提醒我們:總理進入“歐洲時間”了。

一向以安靜著稱的蘇黎世變得分外熱鬧,全歐洲乃至全世界各大媒體的記者都涌向了李克強即將參觀的古爾登貝格家庭農莊。這是一個擁有近80年歷史、面積達40公頃的農莊。5月24日一早,當地3位花甲老人穿著黑色傳統服裝,帶著2米多長的阿爾卑斯長號,在莊園里彩排起來:“我們要在中國貴賓到來時吹奏一曲,我們知道,他是來跟瑞士簽署自由貿易區協定的。”當李克強走進農莊時,看到的,是綠草如茵,菜花金黃,奶牛在悠閑吃草;聽到的,是聲聲長號,樂聲悠揚,人們在熱情相迎。

農莊的經營管理成為李克強考察的重點,他向主人米夏埃爾?利恩哈特提了一連串問題:“土地都是你自己的嗎?一公頃租金多少錢?租期多長?”

“一半土地是家族的,另一半是租來的。租金一公頃大約1000瑞士法郎(約合6500元人民幣)。租期一般是6年,可以續簽,這樣土地價格的波動就不會影響生產經營。”

走進農莊的果園,李克強又問:“租來的土地如果想改變用途,比如想種點或者養點別的東西,有什么障礙嗎?”

“土地上怎么經營我有完全的自主權,法律和租戶不會干預。”

“那你是個獨立的農場主!”

參觀果汁生產車間時,李克強特別問道:“政府會檢查你的食品安全嗎?”

“一般一年查兩次,有時打招呼,有時不打招呼。”

品嘗著自釀的果汁,米夏埃爾告訴李克強,農莊由他們夫婦二人一起經營,除了父母幫忙,還雇了一位受過專業訓練的農民和一個學徒工。

“你們6個人就經營這么大規模的農莊,很了不起!”

聽到中國總理的贊許,米夏埃爾很開心,他向李克強透露了自己的心愿:希望靠農莊經營維持全家生計。

“好,借你的果汁,咱們干一杯,祝你的事業興旺發達!”

當天下午,在瑞士首都伯爾尼,李克強與瑞士聯邦主席毛雷爾共同見證了雙方簽署關于中瑞自貿協定結束談判的諒解備忘錄。歷經3年9輪磋商,中瑞自由貿易區的大門終于開啟了。這是中國同歐洲大陸國家的第一個自由貿易區,也是同世界經濟20強國家的第一個自由貿易區。

時間回溯到3年前。當時,世界經濟籠罩在金融危機的陰霾中,時任國務院副總理的李克強冒著漫天大雪,訪問瑞士并出席達沃斯論壇。從蘇黎世到伯爾尼,從巴德拉加斯到達沃斯,一路上他都在思考著中瑞兩國的合作。就在那次訪問中,他和瑞士領導人決定盡快啟動自由貿易協定的研究和談判。

如今,兩國達成了高水平、內容廣泛的協定,同意給予對方絕大多數產品零關稅或低關稅待遇,這將給兩國老百姓帶來實實在在的好處。一名瑞士學生對李克強說:“我曾經在浙江留學,很喜歡吃金華火腿,可惜現在吃不到了。”

李克強笑著說:“你很快就可以吃到了。”

學生很驚喜:“為什么?”

“因為中瑞之間達成了自貿協定,瑞士和中國的產品都能更加便利地進入對方市場了!”

在全世界觀察家看來,這是“中國經濟大管家”李克強首訪的最重要成果之一。另一個經濟外交的亮點,則是此前李克強訪問印度時雙方共同倡議建設的“中印緬孟經濟走廊”、訪問巴基斯坦時提議制定的“中巴經濟走廊”遠景規劃,中國與南亞國家建立經濟走廊是一著大棋,也是一著妙棋。中國通過與南亞國家建立經濟走廊,可以借助經濟合作的深化,改善中國周邊的政治環境;同時,政治環境的改變也對中國與南亞國家的經濟合作起到強力促進作用。

有了第一,就可以期待第二;門打開了,就會越開越大。南亞經濟走廊和中瑞自由貿易區,在亞歐大陸的兩端遙相呼應。這一外交大手筆,凸顯了中國領導人把握世界經濟脈搏的宏大視野。而這一切努力,都源于對民生的關切。“不當家不知柴米貴。擔任一個13億人口大國的總理,我每天要面對的是‘開門七件事,柴米油鹽醬醋茶’。換句話說,就是解決好民生問題。”李克強在接受巴基斯坦媒體聯合采訪時如此說。

“我們在一起的時間有7個小時”

5月25日下午,德國首都柏林,小雨淅瀝。

這是個周六,晚上,歐冠聯賽的決賽場上,首次出現兩支德國足球隊相遇的盛況。德國總理默克爾親赴倫敦觀戰,德國記者也擁向球場。

但第二天上午,他們全都趕回來了,打破了德國人“周末必須休息”的“鐵律”,罕見地在周日高規格接待和報道中國總理的來訪。為此,所有聯邦警察、政府工作人員都得加班;德國政府得大掏腰包,給每人支付雙倍工資。

這一“破例”,是默克爾親自拍板安排的。周日下午4點,她冒著小雨在總理府迎接李克強,并在她的辦公室先進行了小范圍會談。要知道,她只在辦公室里會見關系最密切的外國領導人。在接下來的大范圍會談中,兩位總理率領雙方政府高級官員進行了長達一個多小時的深入會談,會談采取同聲傳譯方式,簽署了17個合作文件,涉及汽車、船舶、環保、農業等方面。在簽字儀式現場,見過“大世面”的記者也禁不住發出驚呼:“一次簽署如此多的協議!”

隨后,李克強和默克爾共同會見了記者,100多名世界各國記者蜂擁在會見大廳,望著座無虛席的記者臺,李克強先致謝:“感謝今天在場的記者朋友們!你們能在經過昨天歐冠決賽那樣一個令人激動的時刻后,很快把心情平靜下來,把焦點集中在中德關系上。”

記者們的問題很多,其中一位路透社記者的提問引起了大家的關注。李克強回過頭,笑著對默克爾說:“一個人回答兩個問題,占了默克爾總理應有的權利,首先向你表示道歉。”有問有答,現場高潮迭起,默克爾不時看看表,小聲耳語提醒李克強,盡早結束記者會,因為待會兒還要會見德國總統高克,之后還要參加在梅澤貝格宮準備的晚宴。李克強聽罷,幽默地對記者說:“默克爾總理提醒我,下面還要會見貴國總統,時間到了,我只能客隨主便了。”

梅澤貝格宮距離柏林市中心70多公里,天公作美,李克強一行抵達時細雨漸漸停了。默克爾邀請李克強到花園散步。雨后的庭院,碧草如洗,繁花點綴,兩位總理并肩而行。看似平常的散步,卻透著東道主的精心安排:所有陪同人員和包括翻譯在內的工作人員都在門口等候,只有兩位領導人邊走邊談,院子里不時傳來他們爽朗的笑聲。散步結束步入宴會廳,又一個特殊的場景出現了:兩位總理并未按慣例分坐在桌子的兩側,而是比鄰坐在一起,以便繼續交流。而根據日程安排,27日一早,默克爾還要陪李克強共進早餐。

“我與默克爾總理在一起的時間有7個小時。”在中德工商界午宴上,李克強說道。德國媒體驚嘆:“李克強7小時搞定了德國。他訪德前,歐盟曾征求德國在針對中國光伏產品和無線通信產品‘雙反’問題上的態度,德國當時的回答是:‘等中國領導人訪問德國之后再做答復。’而在他和默克爾深入交談后,德國明確表示,德國反對歐盟‘雙反’。”

這種大國首腦的良好交往,可以追溯到李克強的副總理任內。2011年1月李克強到訪德國時,就與默克爾建立了良好的工作和個人關系。在那次會談中,德方希望利用有限的時間多談些內容,放棄了領導人會談常用的交互傳譯,采取了同聲傳譯。那一次,在結束德國的訪問后,李克強還訪問了英國,與英國首相卡梅倫進行了深入的會談。

“年輕的朋友來相會”

“年輕的朋友們今天來相會,蕩起小船兒,暖風輕輕吹,花兒香,鳥兒鳴,春光惹人醉,歡歌笑語繞著彩云飛……”

這耳熟能詳的歌曲,歌唱的是上世紀80年代青年的面貌。那時,青年李克強正在團中央工作,曾多次率領中國青年代表團出訪,與許多國家的領導人和當地青年們結下了友誼。

1986年,李克強訪問印度。“27年前,我作為中國青年組織負責人訪問印度,對貴國廣袤的大地、燦爛的文化、智慧的人民,留下了深刻印象。這次印度之行,故地重來,倍感親切。”

同年,李克強訪問巴基斯坦。“1986年,我率中國青年代表團訪問巴基斯坦,所到之處,無論是伊斯蘭堡、拉合爾還是卡拉奇,都受到熱情隆重的歡迎,那飛灑的花瓣和燦爛的笑臉仿佛就在昨天,巴基斯坦人民真摯友好的情誼令我終生難忘。”27年后的今天,李克強把訪問巴基斯坦的最后一站留給了年輕人——在小山公園,他和巴基斯坦總理霍索種下常青樹,環繞在他們身邊的,是身穿民族服裝的巴基斯坦少年。少年們很喜歡這位看起來像老師的中國伯伯,中國伯伯也給他們準備了玩具:“你們認識嗎,中國的熊貓?熊貓是世界上的稀有動物,生長在中國。如果用稀有這個詞描述的話,我們中巴友誼在世界上也是。我們的友誼已經有很長很長的時間、非常非常鞏固的基礎,但我們還要繼續發展,要讓中巴友誼之樹繼續成長,萬古長青。這棵樹成長壯大,靠你們年輕人。”

1990年,李克強訪問德國,在圖賓根大學的內卡河畔與德國友人多爾德等討論中德文化和哲學。23年后的今天,多爾德已是斯圖加特德中友好協會主席,和李克強重逢在波茨坦。他把當年的6張照片贈送給李克強。李克強一張張仔細端詳:“這是你們送給我的最好禮物,年輕時代的朋友是記憶深刻、難以忘記的。”

在伯爾尼的愛因斯坦博物館,李克強遇到了一群正在參觀的瑞士青年,他現場客串了一回老師,給他們講解漢語。他問一名日內瓦大學中文系的學生:“我考你個詞,‘比翼齊飛’知道嗎?”學生思考了一會兒,尷尬地笑了笑,顯然不是特別理解。李克強便解釋道:“可以比作中瑞合作,共同發展。”人群中有一名瑞士青年問道:“你作為中國總理,還有時間看書嗎?”李克強回答:“無論工作多忙,都抽出時間看書。如果不讀書,就難以有思想火花閃爍,也難以了解人類文明進程。”

“春天播下的種子,將在秋天贏得收獲,結出碩果。”借用李克強在印度會見記者時說的這句話,青年結下的友誼,也將在未來開花結果、造福國家。

“署名文章傳播善意”

一個值得關注的細節是,李克強在到達訪問國之前,大多會在當地權威媒體上刊發署名文章。文章不長,根據當地民眾的閱讀習慣,寫得各具特色。

在印度的《印度教徒報》和《覺醒日報》上,李克強發表了《跨越喜馬拉雅山的握手》,文中談到瑜伽、冥想這些最具印度特色的符號。“我讀到過美國蘋果公司總裁喬布斯生前曾專門去印度學習瑜伽和冥想的故事,有人認為這帶給了他許多創新的靈感和執著。現在,越來越多中國年輕的背包客懷著一顆探索的心去印度旅行,領略文化的厚重,尋找歷史的足跡。”

在瑞士的《新蘇黎世報》上,李克強發表了《為什么選擇瑞士》,文章簡明扼要地給出了答案。“我選擇瑞士并非偶然,因為有幾件重要的事情要做。其一是推動中瑞自貿區進程。其二是加強雙方金融領域交流與合作。其三是進一步增進兩國的互信與理解。”

在德國的《時代》周報上,李克強發表了《百尺竿頭更進一步》,全文設置了3組問答,很符合德國人嚴謹的思維習慣。“中德為什么能夠越走越近?原因很簡單,就是雙方共同利益越來越大,相互需求越來越強。中德合作能繼續有所超越嗎?答案是肯定的。中德之間出現不一致怎么辦?一句話,求同存異。”

在副總理任上時,李克強出訪時也發表過6篇署名文章。2011年在西班牙,他寫道:“如果13億中國人每人消費一瓶橄欖油、品嘗幾杯葡萄酒,可能西班牙一年的產量還不夠。”在德國,他寫道:“德國的音樂、戲劇、電影等文化產品,可以豐富中國人民的生活;德國優秀的體育教練,可以更多地到中國執教。”在英國,他寫道:“百姓辛苦,應休養生息,享受安康。這既造福于中國人民,也有益于天下安寧。”2012年,在俄羅斯,他寫道:“中國人見面往往抱拳行禮,俄羅斯人見面往往擊掌握手,這象征著信任、象征著合力。”在匈牙利,他寫道:“兩國都習慣于姓在前、名在后的稱呼。匈牙利語中大量原始詞匯的發音、匈牙利古老的音樂曲調,與中國一些少數民族極為相似。”在比利時,他寫道:“‘隔道不下雨,百里不同風’,當今世界,既需要西方的思維,也需要東方的智慧。”

外交部前駐瑞典和新西蘭大使、公共外交咨詢委員會委員陳明明總結了這些文章的特點:“國家高層在外訪前發表署名文章,是西方國家率先創造的,大約有幾十年的歷史。上世紀90年代,我國也開始采用這種方式。依照國際慣例,發表署名文章一般是國務院總理和副總理級別。這種方式可以有效地傳播國家領導人對當地民眾的善意,是一種良好的溝通方式。”

5月28日,李克強一行回到北京,一場成果豐碩的新總理外交開局之旅圓滿結束。中國現代國際關系研究院研究員傅小強認為,“此次訪問的開拓意味非常強烈”。

從跨越喜馬拉雅山的握手,到阿爾卑斯山下的歡聚,“山至高處人為峰”。誠如李克強所言,“我們生活在一個變革的年代,但總有一些思想和精神經久不衰,煥發出新的生機與活力”。這種精神是開拓自信,就像高山剛健偉岸;這種精神是合作共生,就像大地包容萬物。