張彤禾:“打工女孩是我的榜樣”

“有什么值得如此驕傲?是的,我們沒有什么值得驕傲。我們的口袋總是空空,因為我們是普通得不能再普通的打工者。但是我們還有一點值得驕傲的資本,就是我們還年輕,我們的口袋空沒關系,只要我們的腦袋不空就可以。因為我們還年輕,我們可以努力去奮斗,去拼搏。朋友,不要因為我們是普通打工者而感到自卑,我們沒有理由自卑,成功并沒有規定屬于誰,成功的大門永遠向任何一個人敞開。”

如往常一樣,在中國參加新書推介活動時,張彤禾總不忘在開場時朗讀一段春明的日記。

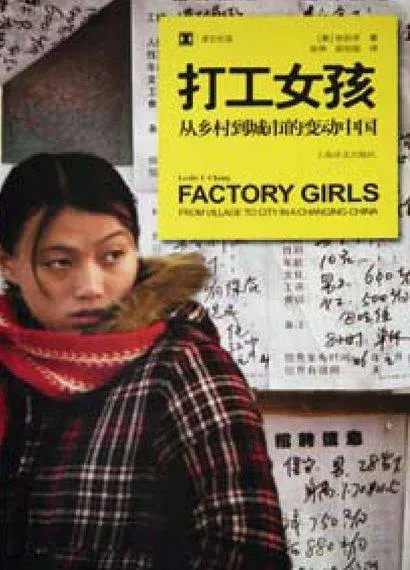

今年4月,環球人物雜志記者第一次見到了這位美籍華裔女記者,她43歲,皮膚有點黑,看上去比實際年齡要小七八歲。“也許正是因為如此,我能夠更容易地融入打工女孩們的生活和工作中。”張彤禾告訴記者。她的《打工女孩——從鄉村到城市的變動中國》中文版近日出版,敏和春明這兩個打工女孩則是書中的主角。

為寫這本書,張彤禾花了兩年時間與廣東東莞的打工女孩一起生活,和她們一同回農村老家過年;當她們開始找男朋友時,她也跟著去約會;當她們遇到人生困惑時,她是最好的聽眾;她們也不介意與她分享日記和短信內容……2008年,《打工女孩》英文版面市,廣受好評,隨后被翻譯成多國語言。

在美國的一次公開演講中,張彤禾說:“中國工人并不是一個零件,他們不是因為要為我們生產iPod才被迫進入工廠的,他們選擇背井離鄉,是為了掙錢、學習新的技能,以及看看這個世界。”

和打工女孩一樣吃2塊錢一碗的面條

上世紀90年代,中國正朝著“世界工廠”的方向邁進,張彤禾是見證者之一。她1991年畢業于哈佛大學美國歷史和文學專業,1993年開始為《華爾街日報》工作,當了10多年駐華記者。

2004年,張彤禾開始關注中國農民工。“當時,中國農民工數量超過1億,是100年間歐洲移民到美國總人數的3倍。他們代表了人類歷史上最大規模的人口遷移,他們長年在拉動經濟增長的流水線上全力以赴。”同時,她也注意到,“幾乎所有國外媒體,都把注意力集中在農民工在工廠里的悲慘遭遇上:手指被機器切斷,受到老板的不公平待遇,甚至因為過分壓抑而自殺……如果條件真的那么惡劣,并且很難真正成功,為何還有那么多農民工進城工作?”

張彤禾把關注點放在了有“世界工廠”之稱的東莞,“東莞沒有記憶,又充滿了生機。如果你能受得了這里,那到哪里你都能受得了。”在街頭,她和每個女孩搭話,問她們的名字、來自哪里、出來之后的故事。她發現,每個人都記得自己出來那天的事:家人哭著把自己送出門;還有就是被騙的經歷,有人說幫她們找工作但拿了錢就走了……

2004年3月,張彤禾在一位朋友家見到了敏,“她矮小結實,一頭卷發,眼睛烏黑,目光敏銳,看上去只有十四五歲”。敏爽快地告訴她:“我從湖北農村出來,家里5個孩子,我排老二。父母都是種地的,家里條件不好。”

見面那天,敏“剛從車間里出來”。過去一年,她辭掉了兩份流水線工人的工作,在一家工廠的辦公室做文員,800元的工資是過去的兩倍。在招聘考試中,敏的成績并不好,但經理覺得她的字寫得好,而且很直爽。“老天還是公平的,它讓我辛苦了一年,但給了我一個新的開始。”敏告訴張彤禾。張彤禾覺得敏不簡單,“她剛滿18歲,卻已經是開創新生活的專家了。”

為了更深入了解敏和其他女孩,張彤禾在東莞租下一套每月1300元的公寓。平時,張彤禾和打工女孩一樣,只坐公交車,吃2塊錢一碗的面條。2005年春節,張彤禾隨敏到她的老家過年。席間,敏父親說想買輛摩托車。“多少錢?”張彤禾問。“七八千塊。”敏回答。敏的父親則表示:“2000多就能買。”敏不同意:“那不好,你想把時間都花在修車上嗎?”敏對老鄉也很熱情,遇到同樣在外面打工但沒她過得好的姐妹,她就會主動邀請她們去自己的工廠上班。

2005年,張彤禾把自己發表在《華爾街日報》上的幾篇關于敏的文章拿給她本人看,敏仔細地看到最后一頁,又翻到背面看了看,“完了?我還想繼續看下去。”張彤禾答應她會繼續寫。

“學會了英語,就能進入新的圈子”

張彤禾第一次見到春明是2004年秋天,在東莞的一家交友俱樂部。這家俱樂部由全國婦聯運營管理,初衷主要是幫助女人在這個女多男少的城市里找到配偶。所有人做完自我介紹后就直接坐下,只有春明自信地加上了一句:“我來這里的目的是多給自己一些機會。”張彤禾對她產生了興趣,和她攀談起來。春明當時29歲,在一家瑞典建材公司做銷售員,已度過了敏當時所處的初級階段。她來自湖南農村,做過玩具廠女工,賣過藏藥和墓穴,干過傳銷,拉過廣告,開過建材公司……曾經一夜暴富,也曾經蝕光老本、一落千丈。

春明比張彤禾小5歲,兩個人更聊得來。春明去過兩次交友俱樂部安排的約會,但最終都以“我們還是做朋友吧”拒絕了對方。她在網上約會,讓張彤禾坐在旁邊給她當參謀。她還報了個外語學習班,“如果我學會了英語,就能進入新的圈子。”

一件小事讓張彤禾從春明身上學到了很多。有一次,張彤禾乘飛機去深圳看望春明,把行李箱落在了在深圳機場所搭的出租車里。從未坐過飛機的春明得知后告訴張彤禾,機場肯定有相關記錄。她們趕到機場后,發現確實有錄像記錄,并找到了當事車輛。春明通過乘車發票上的電話號碼聯系上了出租車公司,最終找到了那輛車,要回了行李箱。“這種智慧和堅持到底的精神,以及‘我可以解決任何問題’的信念,正是春明的特點和魅力,讓我受益匪淺。”

隨著了解的深入,張彤禾覺得打工對這些女孩子來說,并不是悲情經歷,“是自尊,而不是恐懼讓她們留在城市。走出家鄉并留在外面——出去,就是改變你的命運。”再后來,她發覺自己和這些女孩在情感上有著那么深的聯系,“我也離開了家,了解在舉目無親的地方孤獨漂浮的感覺,也能理解那種開始全新生活的快樂和自由。”

現在,張彤禾仍然和春明、敏保持聯系。“春明仍然未婚,過著獨立的生活,還在執著地尋找著真愛。敏在惠州一家工廠的采購部門工作,嫁給了一個打工的男孩子,兩人攢錢買了一輛二手別克汽車和一套房子,婆婆幫他們看孩子。”

與丈夫各寫各的

《打工女孩》扉頁是一張手繪的中國地圖,除了有一些大城市的名字之外,還標注了3個村子的位置,分別是敏的家鄉、春明的家鄉和張彤禾的祖籍地——吉林一個名叫“六臺村”的地方。她們3個人有共同之處:都經歷了遷徙。

“我的祖父離開了吉林老家的村子,改了名字,決心重塑一個新時代的自己。他先就讀于北京大學,后來又去了美國。在日記里,他抄下一行行英文單詞,激勵自己努力學習。7年后,他回到中國,我的父親和4個兄弟姐妹都出生在這里。多年后,他們又一一去了美國。”張彤禾在書的序中寫道。她的祖父張莘夫是民國時期的地質學家,父親張立綱是著名物理學家。“我家的故事和打工女孩的故事,都是中國在經歷長期封閉之后,年輕人離開家鄉的故事。正是早期的動蕩和悲劇賦予了當下深刻的意義。”

張彤禾的丈夫彼得·海斯勒,中文名叫何偉,同樣熱衷于對中國的研究和報道,以“中國三部曲”《江城》、《甲骨文》、《尋路中國》廣為人知。她獨自在東莞奔波,偶爾感到孤獨,就給何偉寫一封長長的郵件,把所見所聞告訴他;他則回復一封長長的郵件,把他的看法和反饋告訴她。“有時,只要有一個人對你做的事感興趣,就會讓你有信心堅持做下去。”

2007年,張彤禾與何偉各自帶著一大堆調研材料在美國科羅拉多州建新家。“我在寫這本書時,何偉在另一個房間寫《尋路中國》。”張彤禾說。兩人雖然同時寫關于中國的著作,甚至題材相近,但都是各寫各的,不互相摻和。

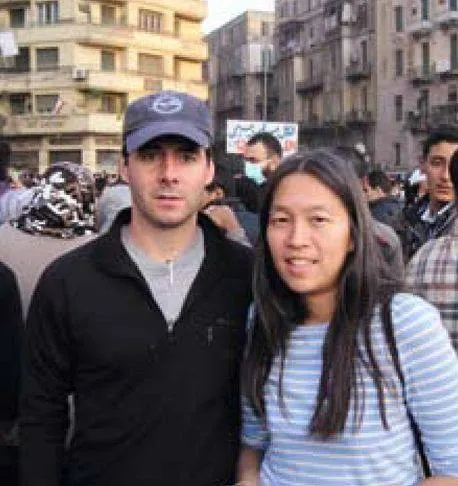

2011年,張彤禾與何偉帶著1歲的雙胞胎女兒到埃及開羅定居。“離開中國之后,我們希望去另一個發展中國家生活,并學習一門新的語言。我們也希望寫一些關于埃及的故事。”張彤禾說,他們準備在埃及生活5年,然后返回中國。“等女兒大一點之后,我們還會繼續對中國進行深入報道。”

屬于人的故事能夠超越時間和地點

環球人物雜志:為什么特別關注打工女孩?

張彤禾:我對遷移如何改變人們的生活很感興趣。在我看來,遷移對婦女的影響可能會比年輕男子更深遠、更復雜。在農村,年輕婦女地位很低;但在工廠,她們是更受青睞的工人,價值有時會高于年輕男性。我想看一看這些婦女如何從傳統向現代過渡,如何從“地位低”轉變到“有價值”。我也希望了解這種過渡過程中,她們與家人以及與自己發生的沖突。

另外,我自己是一個女人。這個共同的身份,可以讓我更容易和她們溝通,也能更好地了解她們。

環球人物雜志:你是希望通過一個個打工女孩的微觀故事來反映一個宏觀的中國嗎?

張彤禾:是的,我覺得,她們的故事就是當代中國的故事。中國社會在機遇和壓力雙重夾擊下,正在從傳統社會向現代全球化社會轉變,而她們的經歷就是所有中國人的范本。現在的中國,生活變化如此之快,以至于社會各階層似乎都獨處在各自陌生的世界,他們必須學會如何競爭,如何創業。一個中國律師朋友告訴我,敏的故事,也是她的故事,“我感覺敏就像是我的一個朋友,我和她之間沒什么不同。她行動、思考、努力,我也一樣。”盡管這位律師是受過教育的專業人士,她的生活也依然存在不確定性,隨時會變化。

環球人物雜志:《打工女孩》這本書記錄了女孩們們從上世紀90年代初開始將近20年的人生故事。在你看來,中國這20年來有什么變化?

張彤禾:這20年,中國成為世界上最具活力和最重要的經濟體之一。隨著經濟增長,人們的生活發生了改變,這些變化迫使他們放棄過去的穩定生活,并找到屬于自己的出路。人們開始買房買車,成為全球商品的消費者。另一方面,這個時代也帶來了巨大的壓力,婚姻易碎,代溝加深,價值觀和道德發生改變。這些變化在流動人口的生活中都有深刻體現,這就是為什么我要寫他們的故事。

環球人物雜志:這本書完成于5年前,現在才出中文版,你會不會擔心有些材料已經過時?5年足以讓中國有很大變化。

張彤禾:如果你僅僅圍繞一個話題來講,就有過時的風險,因為話題會變。而我著眼于人,不僅寫她們的遷徙,還有她們與老板、同事、朋友、家人的關系,以及商業世界的腐敗和她們吸收外來觀念、學著認識世界的情況。這些屬于人的故事能夠超越時間和地點。

環球人物雜志:敏和春明兩位主角的故事總體上是積極向上的,可以說她們都獲得了一定程度的成功,這能代表中國打工女孩的整體狀況嗎?

張彤禾:我想寫的是具有典型流動人口特征的年輕女性,敏和春明都符合要求:來自貧窮的農村家庭,沒上過高中或是大學,十六七歲走出家門。很多發生在她們身上的事也都是農民工生活中的典型事例,比如春明差點被騙去賣淫,敏跟第一個老板吵架才促使她跳槽……雖然她們每個人都有獨特之處——敏是勇氣與韌性兼顧,春明則始終在追尋幸福和生命的意義,但她們的雄心和百折不撓的勁頭是中國農民工普遍擁有的特質。

環球人物雜志:和這些女孩在一起這么久,她們對你有什么影響?

張彤禾:很多人覺得打工女孩是弱勢群體,她們無力改變命運,但實際上她們根本就不這么看待自己。她們敢挑戰老板的權威,自己找課外班學習英語和電腦……她們總在和自己的弱勢做斗爭,用實際行動告訴我們應該如何在這個世界生活。她們是我的榜樣。

編輯|李雪 美編|黃浩 圖編|傅聰

編審|張勉