隧道側荷載系數取值研究與應用

童景盛,張永菊

(蘭州大學,甘肅蘭州 730000)

1 概述

根據對大量隧道病害的調查統計與研究,發現采用尖拱型襯砌型式的隧道,普遍會發生拱腰或墻部裂縫[1]:通常是進洞 60 m 開始,拱腰出現裂縫,且隨隧道縱深不斷推進。施工管理部門雖然采取增加厚度、減少超挖、密實回填、木板阻擋、局部配筋、提高混凝土標號、加強養護、推遲拆模等等一系列相關處理措施,但是效果并不理想,運行一段時間后仍然病害復發。目前,根據國內外相關研究報告,裂縫問題仍未有較好的解決方法。“隧道側荷載系數取值研究與應用”課題組成員通過大量的已建隧道工程資料的收集與統計,結合實驗數據的對比整理,對隧道發生的病害進行研究與檢驗。先后從直接檢驗、間接檢驗、理論檢驗、實踐檢驗四個方面進行了驗證工作,認為出現裂縫的原因主要是現行規范和條例根據經驗確定的側壓力系數太低,使理論受力計算結果大大偏離實際受力狀態,拱形與實際受力狀態脫離,從而產生裂縫質量等問題。按照該研究方法提出的側荷載系數進行了拱形優化設計,不僅減薄了襯砌,而且能使隧道裂縫終止。因此,對隧道側壓力系數取值的研究勢在必行。

2 側壓力系數取值存在問題分析

2.1 規范的不斷更新考慮了側壓力系數的提高

歷次規范、標準的更新對側壓力系數的推薦值有逐漸提高的趨勢,但與實測值相比,取值仍然偏低。如 1960年規范 I、II、III 級圍巖的側壓力系數取值均為 0,VI 級圍巖的側壓力系數取值均為0.346;1975年規范將 III 級圍巖的側壓力系數取值提高到 0~0.167,VI 級圍巖的側壓力系數取值提高至 0.5~1;2005年規范 III 級圍巖的側壓力系數取值 0~0.15,VI 級圍巖的側壓力系數按照 0.5~1取值,具體匯總如表1所列。

表1 規范側壓力系數推薦值一覽表

2.2 側壓力系數取值為 0,不符合理論與實際情況

現行規范將Ⅰ、Ⅱ級圍巖的側壓力系數設定為 0,不僅與黃土直立側壓力實際情況不符,理論上也存在諸多矛盾。現理論分析如下。

2.2.1 土壓力理論分析

朗肯(W.J.Rankine)土壓力理論認為,側壓力等于垂直壓力乘以側壓力系數。側壓力系數計算公式:

式中,側壓力系數只僅圍巖內摩擦角φ有關。只有當內摩擦角φ=90°,其側壓力系數才能為 0。按照圍巖的平均值計算,側壓力系數在之間變化,而 λ=0 情況不存在(只有當內摩擦角φ=90 °時,λ=0)。所以側壓力系數為 0 是與該理論相悖。

2.2.2 彈性理論分析

金尼克(GennikA.H.)結論認為,側壓力等于垂直壓力乘以側壓力系數,側壓力系數計算公式:

式中,側壓力系數只與圍巖泊松比μ有關,只有當圍巖泊松比μ=0 時,其側壓力系數才能為 0。而圍巖的泊松比在μ=0.1~0.5 之間變化。泊松比μ=0 的情況也不存在,所以側壓力系數也不為 0。

2.2.3 軸比論分析

對于無襯砌洞室的最佳形狀,于學馥教授軸比論認為[2]:保持圍巖穩定的最佳洞形是具有一定軸比的橢圓。當隧道為橢圓,其長短軸的軸比k=1/λ時,是最穩定的。可是,當側壓力系數λ=0時,這個軸比是無限大,根本不能形成洞形。

2.2.4 荷載-結構模型和地層結構模型分析

《地下洞室合理開挖斷面的研究》[3(]2007年,范繼躍、蘇宗賢)結論:橢圓斷面兩主軸比在~λ之間時,隧道襯砌受力比較合理,結構比較安全;當側壓力系數λ=0 時,這個軸比是 0,也不能形成洞形。

研究認為,堅硬圍巖無襯砌洞室在實際工程中廣泛存在,任何圍巖都存在優化拱形的情況,規范對側壓力系數規定為 0 是不妥的。

3 側荷載系數定義及公式推導

3.1 側壓力系數

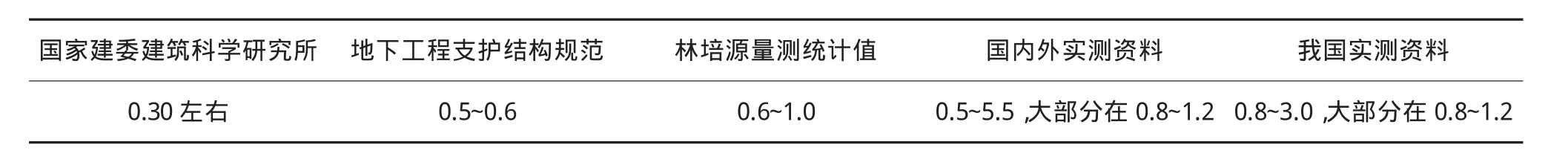

工程地質學中,在有側限的條件下受壓時,側向有效壓力與垂直有效壓力之比,稱為靜止側壓力系數,其值一般小于 1;而巖體力學中,其側壓力系數是指最大水平壓應力與實測垂直壓應力之比,故巖體力學中的側壓力系數可以大于 1。但以上兩者均未考慮隧道的尺寸、形狀、施工方法等因素對圍巖壓力分布的影響。因此,側壓力系數取值與隧道實測側壓力系數值(實測隧道側向平均壓力與平均垂直壓力之比)存在明顯偏離。同時,對原國家建委五局建筑科學研究所[4]、原國家建委黃土洞室科研組[5]、地下工程支護結構規范及林培源量測統計值、國內外實測資料,以及我國實側資料的側壓力系數取值統計如表2所列。

為何同是側壓力系數λ,其取值范圍變化如此大呢?而且試驗室測出的側壓力系數與隧道現場實測結果也有很大的不同?根據以上統計分析,得出結論:側壓力系數影響因素較多,取值難以精確確定;側壓力系數在規范要求的范圍內應該取較大值,才能較好地符合實測值。

3.2 側荷載系數

為區分不同側壓力系數(ξ)概念的混淆,人們把用于隧道襯砌設計的隧道側壓力系數稱為側荷載系數ξ1。

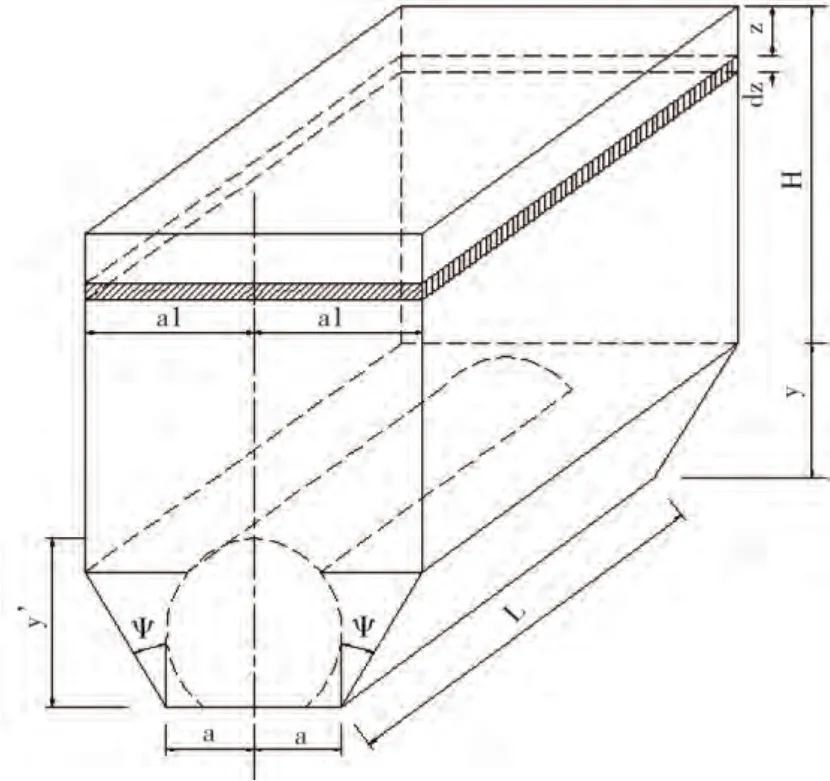

側荷載系數ξ1:是開挖后實際側壓力與垂直壓力之比,用于水平荷載(側壓力)的計算。它與支護方式、支護時間等因素有關。如圖1所示的隧道立體空間分析模型圖。

圖1 隧道立體空間分析模型

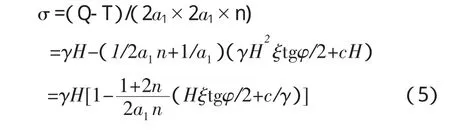

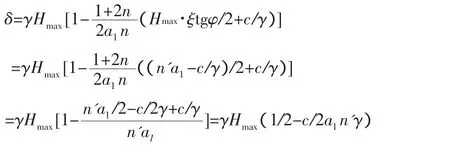

(1)不支護的毛洞、未能立即支護或拱部回填不實者(挖空部分的垂直地壓要傳遞到兩側,使側面垂直壓力增加,相應增加了側壓力,使側壓力系數改變),計算公式如下:

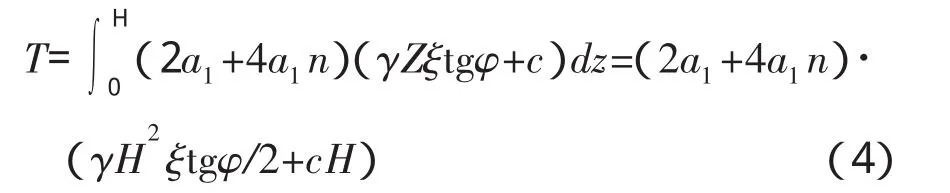

土柱兩側和掌子面上所產生的摩擦力和粘聚力之和為 T,計算公式如下:

a.淺埋洞室頂部的平均垂直地壓:

b.深埋洞室的垂直地壓:

表2 側壓力系數取值統計表

式中:α1為洞寬方向地層滑動面半寬,α為毛洞半寬,α1=α· y · tg(45°-φ/2);φ 為地層內摩擦角;y 為洞室計算高(近似取洞高 y’,偏于安全);γ為重度;H 為覆蓋層厚度;ξ為側壓力系數;c 為粘聚力。即深淺埋分界深度,n'=2n/(1+2n)為進深影響系數:當埋深<Hmax時,為淺埋隧道;當埋深≥Hmax時,為深埋隧道)。

(2)隨挖隨砌、開挖后立即用預制優化拱板支護、噴射混凝土支護或盾構法施工,拱部切實回填密實、很少有垂直荷載再分布的場合,可近似取ξ1=ξ(施工方法介于兩者之間,可取 ξ1~ξ中間值);有條件最好通過實測確定,或者根據已建部分變形反推側荷載系數。

試驗表明,試驗室測出的側壓力系數λ和隧道現場實測側壓力系數λ1不同,這是由于圍巖所處的狀態不同產生的。前者是在模擬圍巖未開挖狀態下,由室內測出的,不存在垂直圍巖壓力向兩側傳遞問題;后者是在隧道開挖后現場實際測出的,存在垂直圍巖壓力向兩側傳遞問題。因此,試驗室測出的側壓力系數一般小于隧道現場實測的側壓力系數。

研究認為,由室內試驗方法直接測出的側壓力系數,僅與圍巖物理力學性能有關,而未涉及洞室開挖后的荷載傳遞的變化。這種只與圍巖有關、而與洞室尺寸和形狀無關的側壓力系數λ,可用于擋土結構的土壓力或樁璧下沉土體摩擦力的計算,而不適用于隧道襯砌受力計算。

隧道襯砌內力分析用的側荷載系數ξ1,可通過洞室開挖后實測得到,也可根據側壓力系數和兩側地層物理力學性質、洞寬、洞高及洞形計算求得(側荷載系數ξ1一般大于靜止側壓力系數λ)。

3.3 黃土地質隧道側荷載系數建議采用值

對于黃土地質隧道,根據黃土圍巖分類及大量工程實測及驗證,計算參數的選用建議按照表3所列。

4 側荷載系數工程實踐檢驗

4.1 采用實測隧道圍巖壓力進行檢驗

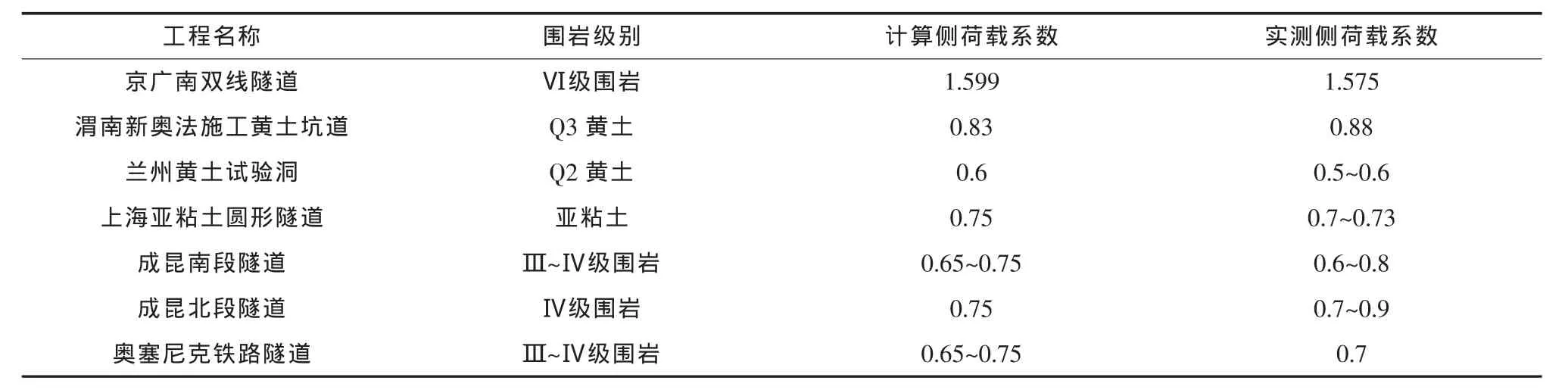

采用實測隧道圍巖壓力進行實踐檢驗,是圍巖壓力分析研究的首選方法。由于襯砌變形,側向圍巖與襯砌往往未能緊密接觸;或者由于襯砌變形,使測出的實際側壓力不均勻時,可將測出的垂直、水平壓力加權平均后使用,可近似代表實際受力情況。實測值與計算值對比如表4所列。

由表4對比分析可知,計算得出的側荷載系數與實測值是非常接近的。

4.2 根據已建工程部分變形和強度校核驗證

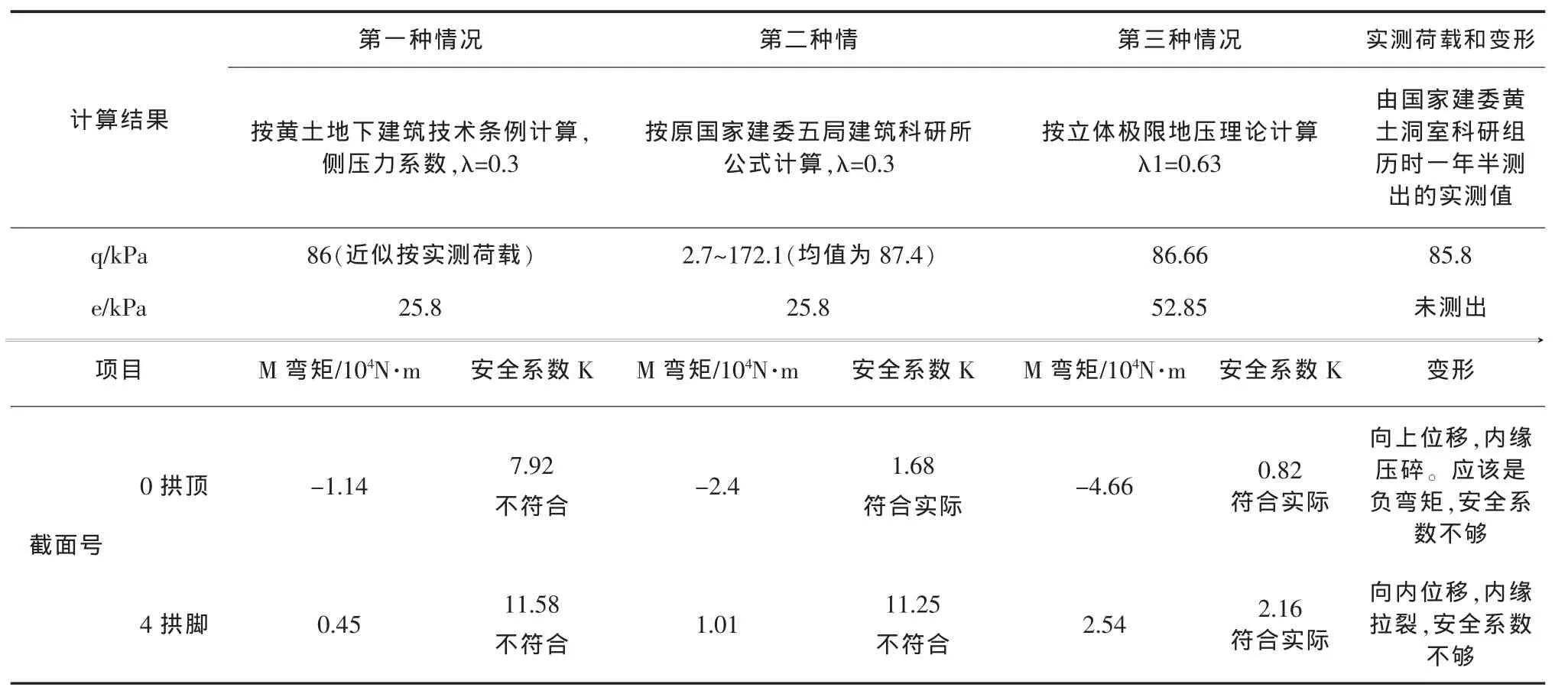

當側荷載系數使隧道產生的變形和安全系數都符合實際情況時,該側荷載系數就是所求的反推側荷載系數如表5所列。

從該黃土隧洞破壞情況反推,其側壓力系數至少為 0.63。計算結果:拱頂是負彎矩,安全系數0.82,符合要求,因此產生向上位移,內緣壓碎的破壞,與實際情況吻合;拱腳是正彎矩,安全系數2.16,比規范要求略低,易產生向內位移,內緣拉裂的變形,也與實際情況接近。

表3 黃土物理力學指標建議采用值一覽表

表4 計算側荷載系數與實測值對比表

表5 不同荷載作用下,某隧洞各截面彎矩、安全系數變化與實測數據對照表

5 側荷載系數對隧道工程的影響

通過正確確定側荷載系數取值,計算出符合客觀實際的隧道或地下洞室合理開挖和襯砌斷面,使圍巖承載拱各截面處于受壓狀態,按照拱軸合理受力工作,這樣既可發揮圍巖的承載能力,又有利于防止裂縫和滲漏,從而提高工程質量和安全。

5.1 側荷載系數對工程安全的影響

圍巖承載拱總是按照傳力最直接、發揮其自身抗壓優勢而工作的,其穩定形狀與側荷載系數取值密切相關。松軟圍巖坍塌后總會形成符合上述規律的拱形,即使是堅硬圍巖,除因裂隙等軟弱面造成塊體塌落或者已滿足抗拉、抗剪的懸吊巖塊影響承載拱的外形外,實際上圍巖承載拱仍然按照合理拱形工作。因此,開挖拱形越接近洞室自穩拱形,隧道的穩定安全度也越高。反之,安全度會降低。對于已確定的拱形,還可以方便地利用優化系統程序計算隧道圍巖的穩定度。

按照側荷載系數和隧道尺寸計算出優化拱形后,可將實際挖掘拱形與優化拱形比較,根據偏離部位確定坍塌部位。正確確定側荷載系數取值,可以判斷隧道可能的塌方形式,以提前預防、保證施工安全。

5.2 側荷載系數對工程質量的影響

正確選用側荷載系數,設計出正確的小偏心受壓的優化拱形,使拱圈各截面均處于受壓狀態,才能有效地防止裂縫、滲漏等病害的產生,從而保證工程的施工質量。

5.3 側荷載系數對工程經濟性的影響

設計能否正確優化,關鍵在于參數取值是否正確。根據合理的側荷載系數取值優化拱形,充分發揮混凝土抗壓強度高的優勢,節約襯砌厚度。工程實踐證明,洞室經過優化,不僅在保證安全前提下,可以減薄襯砌厚度 30%左右,而且材料、人工、機械、能源節約十分顯著。

6 結語

采用側荷載系數進行隧道內力、變形計算和安全校核,更接近實際受力與強度要求,計算結論能較好地與工程實際相符合。通過合理受力與拱形優化,對隧道工程質量、安全,以及經濟性等方面均非常有利,能夠大大減少并能解決隧道裂縫等病害的發生,為隧道工程優化設計和安全施工,以及節約材料提出了新的解決途徑。隨著大量隧道工程的實測側壓力的驗證,現行文獻理論與規范對側壓力的取值會逐漸向實測數據接近的方向過渡,從而使隧道設計向更合理的方向邁進。

[1] 原鐵道部黃土雙線隧道設計研究組.某線黃土雙線隧道試驗情況介紹[A].國家建委建筑科學研究院技術情報室.黃土地下建筑技術資料匯編[C].北京:64-71.

[2] 徐干成,白洪才,鄭穎人,劉朝.地下工程支護結構[M].北京:中國水利水電出版社,2003.

[3] 范繼躍,蘇宗賢.地下洞室合理開挖斷面的研究[J].鐵道建筑,2007,(3):51-53.

[4] 原國家建委五局建筑科學研究所.黃土洞室垂直壓力的計算[A].黃土地下建筑技術資料匯編[C].北京:43-63.

[5] 原國家建委某工程黃土洞室科研組.黃土洞室穩定性的野外試驗[A].黃土地下建筑技術資料匯編[C].北京:72-106.