G1501與滬通鐵路共線方案的研究

許海英

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092)

0 前言

根據最新的城市發展規劃,寶山區郊環線以南已納入上海市中心城區范圍。近幾年,寶山區經濟發展飛速,一系列提升城市環境的規劃也在不斷的出臺,如寶山西城區建設、上港十四區港區轉型、吳淞工業園區轉型等,隨著國際郵輪港的開港,寶山區將進一步打造成環境優美、生態宜居的濱江郵輪城。

寶山區是上海市東北角的門戶,區域承擔了上海市對長三角及北部區域的大量出入境交通,除了G1501、規劃S16、同濟路快速路、規劃S7 等高、快速道路系統之外,也包括了滬通鐵路這樣的快速鐵路系統。

一方面是城市宜居生活對環境越來越高的要求,另一方面是交通設施建設對城市用地的需求和對城市環境的影響,兩者之間的有機結合、和諧共存是一個需要認真思考的問題。通過對G1501越江及接線工程與滬通鐵路工程共建方案的研究,希望能找到一個兼顧平衡的方式。

1 G1501 與滬通鐵路共線建設背景

1.1 G1501 越江及接線工程

上海G1501 環線高速自啟用之日起,在東北段一直是借道同濟快速路及外環線越江隧道的路徑來完成全環的連接,這給同濟快速路及外環線帶來了極大的交通壓力。郊環線越江及浦西接線工程的實施,可緩解外環的壓力,也可以進一步增強同濟快速路的客運功能。

1.2 滬通鐵路工程

滬通鐵路是一條客貨兼顧的快速鐵路,是沿海鐵路通道和長三角城際軌道交通網的組成部分;滬通鐵路太倉至四團段(上海段)的建設完善了上海市綜合交通運輸體系和鐵路樞紐功能,對促進本市航運中心和自貿區的建設發展、發揮其輻射作用具有積極意義。

滬通鐵路進入寶山后,原規劃線位為高架形式沿G1501、江楊北路走行,接入楊行站后上跨蕰藻浜,之后入地沿長江西路越江(見圖1)。路線穿越寶山新城,對寶山一體化發展、道路交通及航道等均有較大影響,該問題一直未有妥善的解決方案,項目一度處于擱置狀態。

圖1 滬通鐵路江楊北路線位

1.3 共線線位及研究范圍

滬通鐵路在寶山段江楊路線位存在的問題使項目推進阻力極大,2013年8月17日市府召開專題會議,要求高度重視滬通鐵路的重要性,在南通至安亭段先行啟動的情況下,要抓住機遇,盡快推進。綜合研究后,最后考慮采用滬通鐵路與郊環線共用G1501 越江走廊,線位位于江中及寶山新城外側,走現狀富錦路線位,盡量避開環境敏感點,減少市政設施對城區的割裂及環境的影響,見圖2。

圖2 G1501 越江及浦西接線線位

隨之而來新的問題是,滬通鐵路與規劃郊環線共走廊,在有限的通道空間內,如何妥善安置著兩個龐大的交通系統。公鐵共線在江中段的方案采用公鐵各自雙盾構越江,本文將重點闡述浦西接線段(寶山段)公鐵的布置方案,研究范圍為公鐵盾構浦西登陸點(東林路)至江楊北路,路線長度約為5.4 km。

2 共線方案的設計原則

(1)交通系統功能的維持

雖然公路系統及鐵路系統共用走廊,但這是兩個完全不同屬性的交通系統,兩者在共用的空間內屬于一種物理的疊加,除結構形態上進行優化組合外,原則上不影響各自原有的系統功能。

(2)沿線建筑及構筑物的維持

共用走廊的浦西段沿線,南北兩側分別是在建上港十四區轉型開發區、寶鋼、三福院、五冶大樓等建筑,沿線現狀的設施有現狀同濟路高架及地道、軌道三號線、寶鋼鐵路等。原則上應盡量減少動拆遷、減少對周邊區域的環境影響、減少對周邊設施運行的干擾。

(3)現狀交通組織的維持

目前交通現狀是,雙向四車道的同濟路快速路跨過富錦路后向西轉向地面,并連續下穿鐵力路、克東路及寶鋼鐵路之后,經過主線收費站,向西接入現狀G1501 高速公路,形成現狀郊環通道。兩側有現狀雙向四車道富錦路地面道路。因此方案必須充分考慮施工期間主輔兩個系統的交通維持。

3 系統方案的構思

根據方案設計原則,公鐵兩個系統共用走廊原則上均維持原有的技術標準及系統功能。

3.1 技術標準

滬通鐵路:雙線電氣化鐵路,設計速度200 km/h,最大設計縱坡不大于 9 ‰。

G1501 高速公路:雙向6 車道,設計車速100 km/h,最大設計縱坡不大于3%。

3.2 鐵路系統方案

鐵路系統自浦東外高橋站接出后,偏離原規劃線位,路線轉向北與規劃G1501 一起以盾構形式越江,鐵路盾構越江在寶山登陸后,沿富錦路路線南側一路向西,跨過江楊路后與原規劃線位接順,完成主線貫通。系統功能維持不變。

3.3 道路系統方案

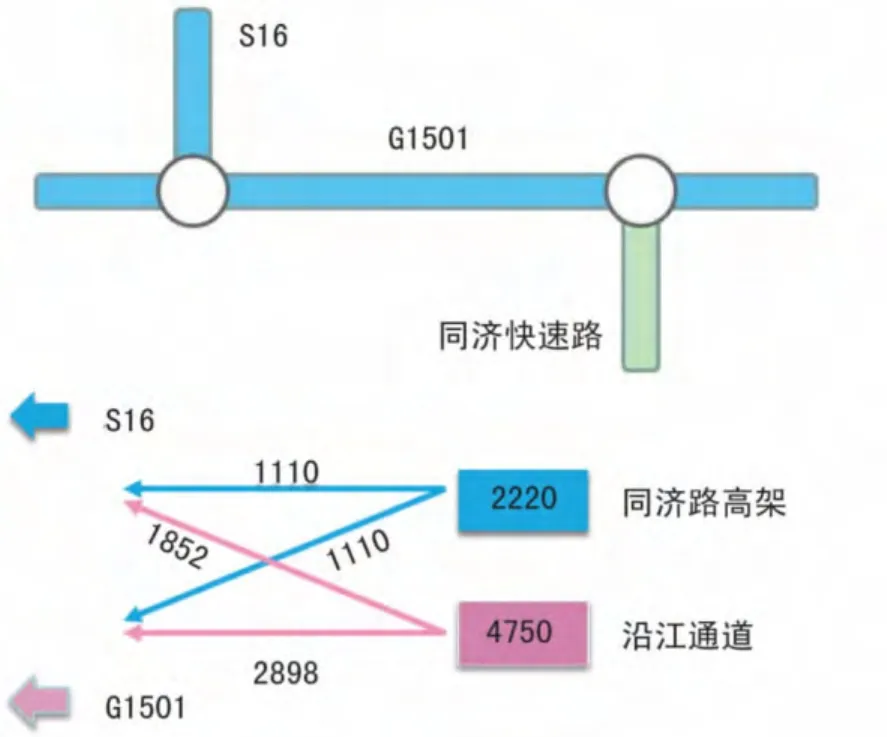

在本工程范圍內,G1501 分別與規劃S16 高速公路及現狀同濟路快速路T 形相交,兩個接入點之間交織間距為2.3 km。根據流量預測,至2037年,G1501 轉向S16 的流量為1 852 pcu/h(約為主線流量的40%),同濟快速路轉向G1501 的流量為1 110 pcu/h(約為同濟快速路流量的50%),見圖3。

圖3 道路體系交織量示意(單位:pcu/h)

對于這三者之間的銜接方式,有兩種方案:合系統方案及分系統方案。

(1)合系統方案:同濟快速路及S16 分別設置立交匝道接入新建G1501 主線,主線采用大并板的形式,同濟快速路進郊環主線的流量與郊環主線轉S16 的流量在2.3 km 并板范圍內完成交織。根據計算,即便郊環主線增加一條輔助車道,交織區范圍內交織車輛和非交織車輛的車速大約維持在50~60 km/h,服務水平屬于四級;交織區總流量2027年為5 720 pcu/h,已超過交織區的計算通行能力(5 400 pcu/h);2037年的流量為 6 970 pcu/h,遠超交織區的計算通行能力。可見“合系統”方案對高速系統交通影響較大。

(2)分系統方案:同濟快速路利用現狀地道,與新建G1501 主線保持系統上的分離,待G1501高速完成與規劃S16 路的分流后,同濟快速路再以收費匝道的形式分別接入G1501 與S16,G1501主線實現先分流后合流,對高速體系的交通影響最小。

(3)方案比選:分別從交通流量、交織區、服務水平等多方面綜合分析,推薦采用“分系統”方案。利用同濟路快速路的現狀結構體系,高品質的實現了高、快速體系先分后合的流量轉換。

維持富錦路地面道路雙向四車道。

4 總體方案

4.1 現狀控制因素

(1)沿線建筑

浦西登陸點至同濟路段,線位北側有在建上港十四區轉型開發區、寶鋼倉儲區,南側有新建寶鋼綜合大樓及寶鋼體育場,路線走廊寬度為40~90 m 不等。

同濟路至江楊北路段,市政設施及兩側建筑密集,南側有寶鋼股份公司及科研大樓,北側有第三福利院、五冶辦公大樓等,路線走廊寬度最大為60 m 左右。

(2)沿線設施

同濟快速路高架在富錦路交叉口向西轉彎落地后以地道形式下穿克東路、鐵力路及寶鋼鐵路;軌道三號線高架平行于同濟路高架,也在此處向西轉彎入地后以地道的形式斜穿至富錦路北側,并設置鐵力路地下車站。這兩大設施在轉向富錦路之后都由高架改為地下,主要是為了滿足當時寶鋼及周邊單位對環境的要求。

4.2 結構形式的選擇

鐵路受其爬坡能力的限制,登陸后有2.7 km盾構段,在克山路附近設置工作井之后仍有1.7 km的明挖暗埋段,因此在浦西接線段主要以地道的形式存在。

如公路系統繼續采用原來的雙盾構方案,則鐵路+公路盾構最小斷面尺寸需要97 m,受用地條件限制,這樣的布置方案無法成立;如公路系統采用明挖地道方案,則與現狀同濟路地道有沖突,與現狀軌道三號線地道相交處實施難度大;在這樣空間緊湊的區域,最佳方案是地下、地面和空中都用足空間,因此推薦新建的G1501 公路采用高架方案,可以使空間的利用達到最大化。

4.3 浦西段總體方案

江中段公鐵各自采用盾構形式越江后在浦西上港十四區位置登陸。

道路系統(見圖4):G1501 登陸后在南側綠地范圍內迅速爬坡,在牡丹江路東側出地后設置一對匝道接地,主線以高架形式向西走行。牡丹江路東側登陸段為避讓鐵路盾構,路線向南側偏移30 m占用現狀綠化用地,牡丹江路西側主線高架段,路線基本都回歸到原有道路紅線內。

同濟快速路利用現狀地道,穿越寶鋼鐵路后起坡接入地面進入立交區,待G1501 完成與S16(遠期)的分流后,再通過匝道收費站分別接入G1501 及 S 16。

恢復雙向四車道富錦路地面道路。

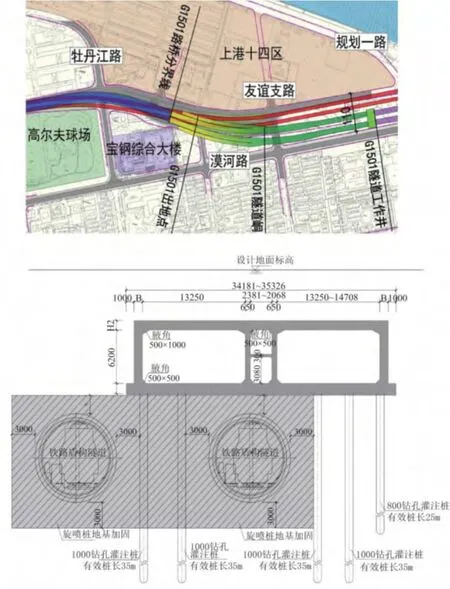

鐵路系統(見圖4):鐵路盾構在公路北側登陸,在牡丹江路東側利用與公路豎向標高差,線位由公路北側過渡至與公路投影重疊,并漸漸偏至公路南側;鐵路盾構向西穿越現狀同濟路高架后,為避讓軌道3 號線地道,路線向南側繞行,穿越第三福利院后設置工作井;之后路線又偏向北以避讓南側五冶辦公大樓,地道至鐵力路后開槽,穿越寶鋼鐵路向西以高架形式在G1501 南側上跨江楊北路。

5 重要節點方案

(1)同濟路東側

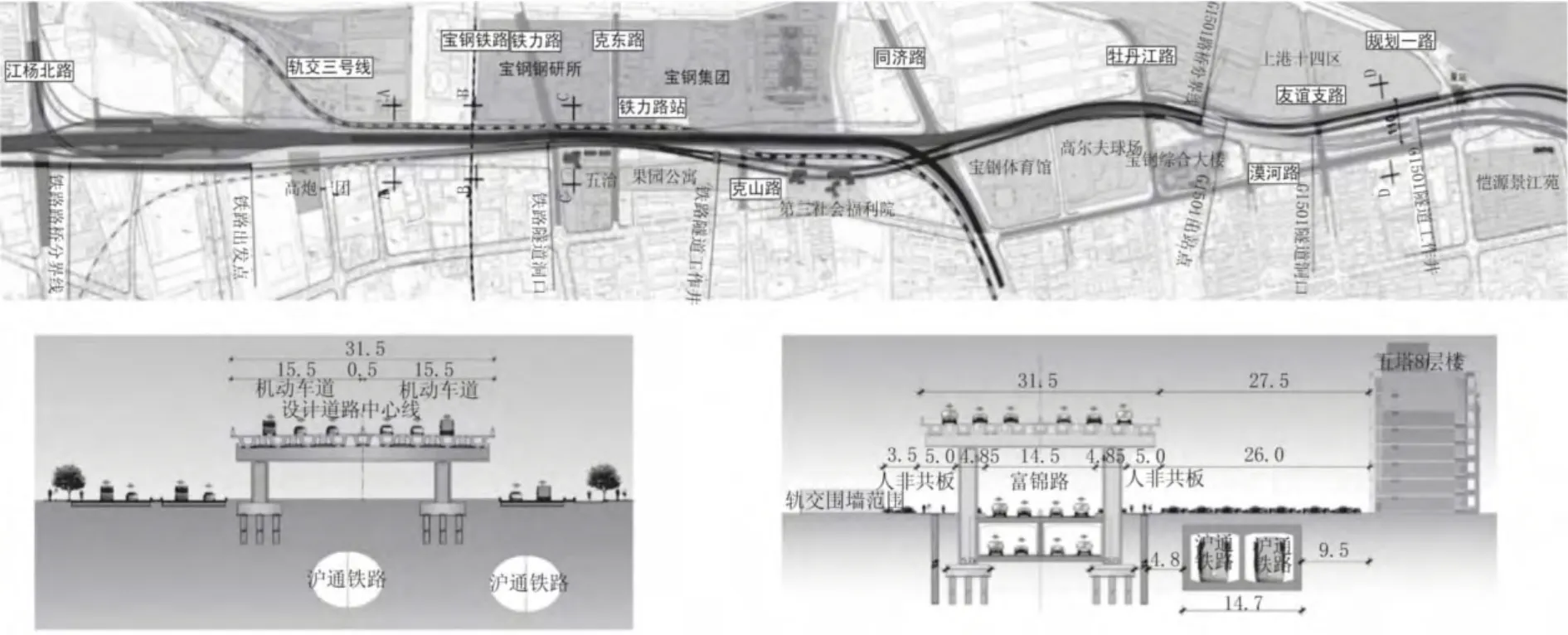

圖4 浦西接線段公、鐵總體方案布置(單位:m)

同濟路東側是滬通鐵路與G1501 登陸后交叉換位的路段。公路則在南側現狀綠帶設置工作井后迅速爬坡,在牡丹江路東側形成高架,同時線位北偏,避讓新建寶鋼綜合大樓;與此同時,鐵路盾構利用與G1501 的高差,線位順勢進入G1501 下方,雙線平面投影重疊,開始交叉換位。該段G1501為明挖開槽段,鐵路盾構頂與公路箱體的底板之間豎向結構凈距最小為11.8 m。公路暗埋段箱體及敞開段均充分考慮預留了鐵路盾構隧道穿越條件,在盾構隧道及兩側各3m 范圍內均不設抗拔樁,公路箱體的抗拔樁平面布置、長度及底板厚度根據鐵路線位作相應調整(見圖5)。

圖5 公鐵地下疊合段(單位:mm)

(2)同濟路~克山路段

從牡丹江路到同濟路段公路為高架,鐵路為雙盾構。在該段,現狀軌道三號線高架入地后向北斜穿至富錦路北側,三號線地道結構底標高為-5.7 m;而鐵路盾構在此相交處的盾構設計頂標高約為-2 m,兩者標高有沖突,必須妥善處理鐵路與軌道三號線的關系。

方案一:鐵路下穿三號線。鐵路盾構繼續沿公路線位走,下穿現狀三號線地道,并需考慮與三號線地道在豎向保持較大的距離,以減少鐵路施工及運營震動對三號線的影響。但鐵路標高壓得太深,導致鐵路無法在江楊路前完成爬升,直至穿越西側薀川路之后才能出地,鐵路地道長度會增加近4~5 km。對該方案,鐵路部門明確表示不能接受。

方案二:三號線抬升。將三號線地下段抬升,以高架方式跨越富錦路接入北側地下車站,但布置縱斷面后發現,軌道線在道路北側降坡,將寶鋼的出入口基本全部封閉;而且將運行中的軌道線進行改造,其社會影響也較大。該方案可行性較差。

方案三(推薦方案):鐵路避讓三號線地道。采用鐵路線位向南側偏移,避讓三號線地下段,但需對南側的第三福利院進行部分拆遷。公鐵至此也徹底完成交叉換位,路線繼續向西,鐵路將一直位于公路的南側(見圖6)。

圖6 鐵路避讓三號線地下段

(3)克山路西側

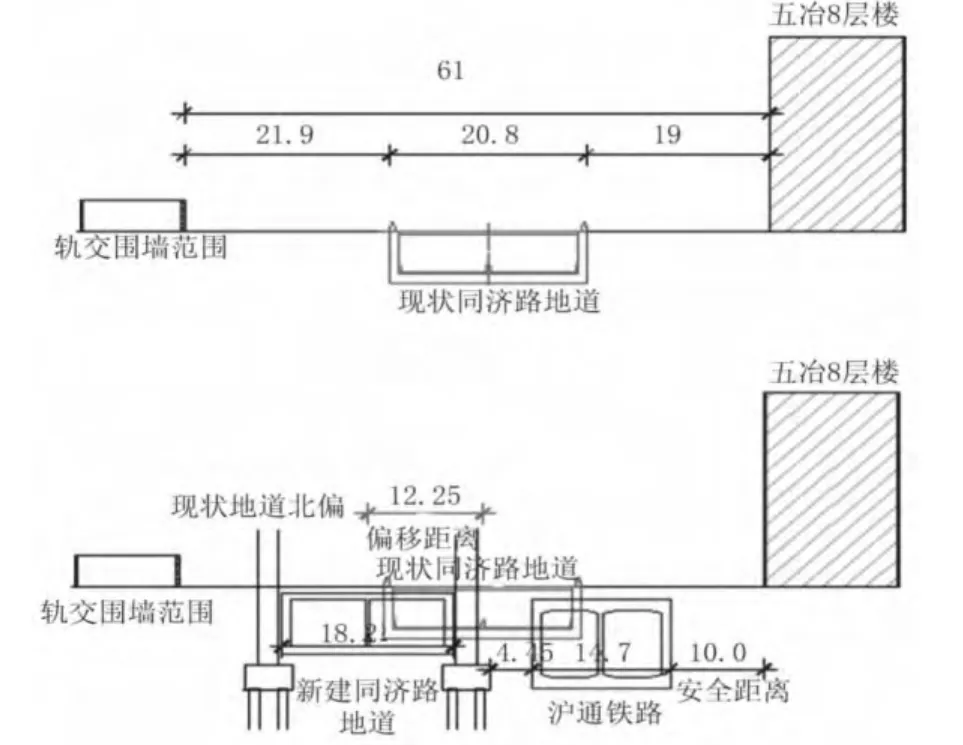

在克山路至鐵力路段,道路北側有地鐵3 號線地下站,南側有五冶辦公大樓,最大間距僅61 m。在這個斷面內,需布置雙向四車道地面輔道(5 m ×2+7.5 m ×2=25 m)、雙向四車道同濟快速路地道(18.2 m)、新建雙向六車道公路高架承臺(5 m×2)以及高鐵兩個箱體(14.7 m)。為避讓南側五冶大樓,鐵路線位向北偏移,與道路系統緊貼。

為了保證鐵路箱體與南側五冶大樓之間留有必須的安全距離(大于10 m),以減少運營期間鐵軌震動對建筑的影響,而現狀同濟路地道距離五冶大樓僅19 m,因此必須將現狀地道也向北側偏移,騰出空間讓給鐵路。經過方案論證,現狀同濟路地道需要向北偏移約12.25 m,見圖7。

圖7 同濟路地道與鐵路地道斷面(單位:m)

由于該段空間最緊湊,必須考慮施工組織方案,以確保方案可實施性。

方案一:公鐵同步實施。公鐵共用大基坑,進行承臺及地道的施工。但該處可用地寬度僅為61 m,扣除五冶辦公樓出入通道4 m,可用寬度僅余57 m,大基坑開挖寬度為45 m,兩側設置施工便道各6 m。雖同步施工工期短、造價省,但無法布置地方交通便道,方案可實施性較差。

方案二:公鐵分期實施。先實施公路體系的地道及高架,再實施鐵路的地道箱體。雖然分期實施工期相對較長,但施工期間除兩側均能布置施工便道之外,還能在南側布置8 m 的交通便道,以解決沿線各單位的出行問題,方案可施行較強。因此,推薦公鐵分期實施。

過了此段用地最緊湊的區域,同濟路地道逐漸回歸原有線位,接入現狀寶鋼鐵路地道,之后進入立交區。鐵路在該段區域之后,在鐵山路西側開槽爬坡后,在江楊路以高架形式跨越,接入原規劃線位。

6 總體方案評估

根據制定的方案設計原則,對推薦的方案進行評估。

(1)交通系統功能的維持

鐵路系統基本維持原系統方案功能,路線由原來江楊路-長江西路越江線位,替代為富錦路越江線位,之后接入原規劃線路。雖暗埋段長度增長1.7 km,但路線總長度減少了2.1 km。該方案在與鐵路部門溝通后,獲得了認可。

道路系統妥善處理了各種交通轉換關系,G1501 與規劃S16 及同濟路快速路之間的交通轉換實現先分流后合流;富錦路恢復雙向四車道。雖寶鋼等沿線單位對環境要求較高,但經過協調,還是以大局為重,接受了高架方案。

(2)沿線建筑及構筑物的維持

為避讓三號線地下段,鐵路路線局部向南側繞行,需拆遷第三福利院兩幢樓房;在其余路段,公鐵均充分利用平面、豎向空間,緊湊布置,盡量減少動拆遷。

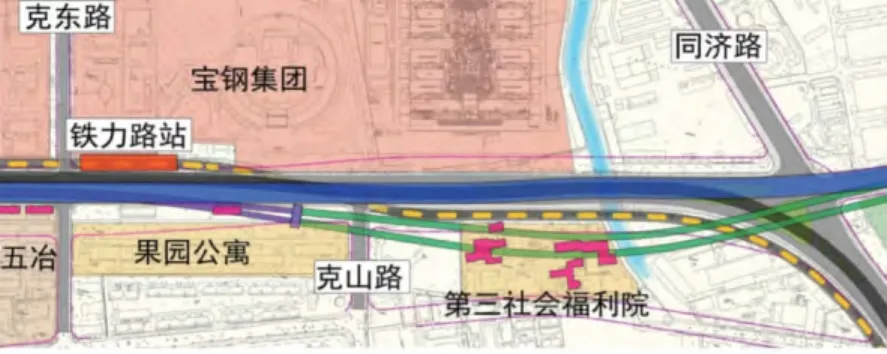

(3)交通組織的維持

施工期間郊環主線的流量通過G15、S5、新建S26、滬太路、蕰川路等道路體系層層分流。在江楊路西側郊環線地面段設置臨時主線收費站,主線末端流量經過臨時收費站之后轉入江楊北路,經由江楊北路、水產路、S20、長江西路(長江西路)等道路進行分流(見圖8)。江楊北路是郊環末端流量疏散的主要路徑,需要進一步進行擴容改造以提升其分流能力。

圖8 施工期間交通組織

施工期間地方交通的維持,除上述施工方案中保留富錦路8 m 雙向兩車道之外,還必須充分利用周邊路網進行分流,需辟通漠河路及盤古路、擴容鐵力路等,為寶鋼及南部地區地方出行創造條件。

當然,施工期間的交通組織是一個相當復雜的專題,分析了施工期間的交通流量流向,并制定了專題的交通組織方案,也提出一系列相應的配套措施,保證施工期間郊環線主線及地方出行的交通順暢。限于篇幅,此處不再贅述。

7 結語

G1501 越江及接線工程與滬通鐵路共走廊建設,經過部、市雙方的共同努力,各行政部門及設計單位精誠合作,目前方案基本穩定。公鐵共通道的集約建設模式,既滿足了公路、鐵路兩大交通系統的功能,又為城市建設騰出空間、避免割裂城市的連續發展、減少對城市環境的影響,起到了積極的作用。