左權北互通連接線平面交叉設計方案的探討

李軍發

(山西省交通科學研究院,山西 太原 030006)

1 背景

陽泉至左權高速公路是山西省高速公路網規劃“三縱十一橫十一環”中東縱的重要組成部分。起點位于平定縣,與現有太舊高速公路及陽泉至五臺高速公路成十字交叉,終點位于左權縣,與在建的汾陽至邢臺高速公路相連,構成山西省東部南北通道主骨架,是完善山西省高速公路網絡的需要。

左權北互通連接線位于左權縣曹家寨村東,所處區域地形復雜,高差起伏大,互通連接線與被交道國道207平面交叉,其主要服務于左權縣及周邊區域內車輛上下高速公路,同時對此平交口進行渠化設計,以保證轉彎車輛行駛時的安全、順暢。

2 平面交叉設計基本要點

a)平面交叉的型式應根據相交公路的使用功能、路網規劃、交通量、交通管理方式、地形、用地條件和工程造價等因素確定[1]。

b)平面交叉應以預測的交通量及相交道路的等級、功能、性質為基本依據來確定左右轉彎車道的計算行車速度[2]。交通量以設計小時交通量為準。

設計小時交通量按式(1)計算:

式中:qDDHV為單向設計小時交通量,veh/h;qAADT為預測年度的年平均日交通量,veh/d;D為方向不均勻系數,%;K為設計小時交通量系數,%,為第30個高峰小時交通量與qAADT的比值。

c)平面交叉的交角宜為直角。斜交時,其銳角應不小于70°。當受地形條件及其他特殊情況限制時,應不小于 60°[1]。

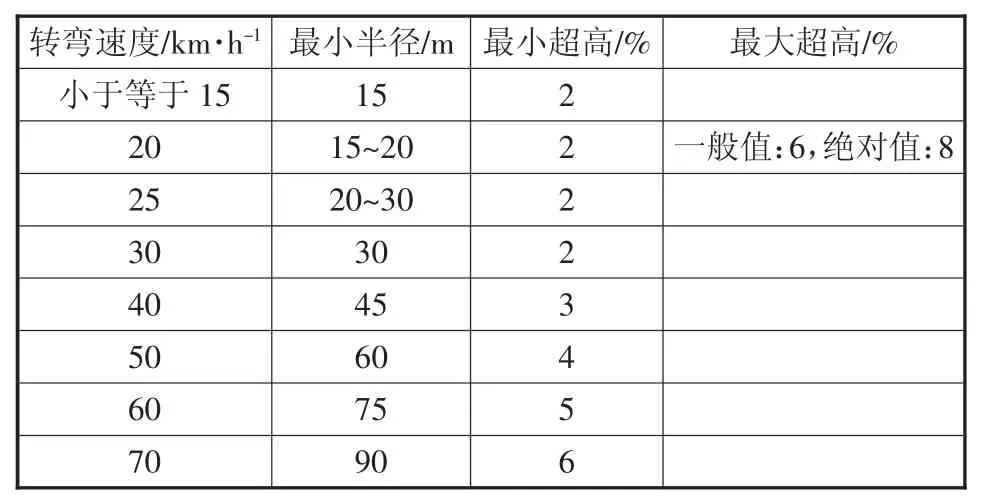

d)交叉口設計設置的左右轉彎車道進出口必須保持車道數平衡,且轉彎路面內緣的最小曲線半徑和線形應滿足表1。

表1 路面內緣的最小半徑

e)對于T形交叉口,應增設“路權分配”的標志、標線等交通控制設施,以減少交通事故頻繁發生的“黑點”[2]。

f)對于多路畸形交叉口,應進行渠化設計,有效地減少交叉口的面積,從而降低其交通混亂的現象。

3 交叉口的交通分析及改善措施

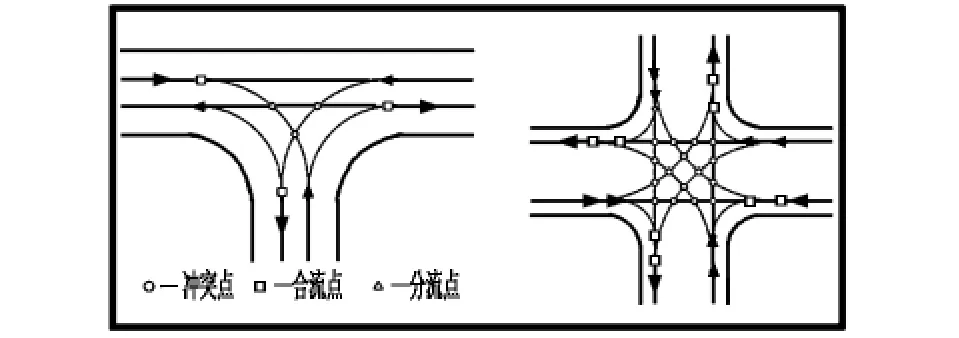

對于平面交叉口均存在分留點、合流點及沖突點,在沒有交通管制的情況下,車輛在以上3點處均存在碰撞、擠撞及尾撞的可能性,是影響平面交叉口車輛通行能力、行車速度和引發交通事故的主要原因[3]。在平面交叉口的設計中,應盡可能采取獨到的措施,以減少沖突點和合流點。

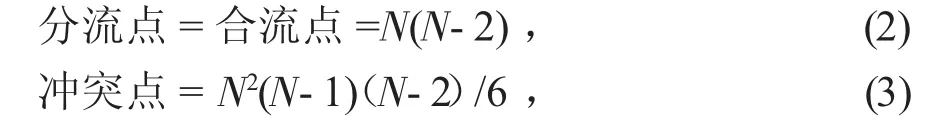

在無交通管制的情況下,交叉口被交道均為雙車道時,各交錯點的數量按式(2)和式(3)計算:

式中:N為交叉口相交道路的條數。

圖1 平面交叉口交錯點

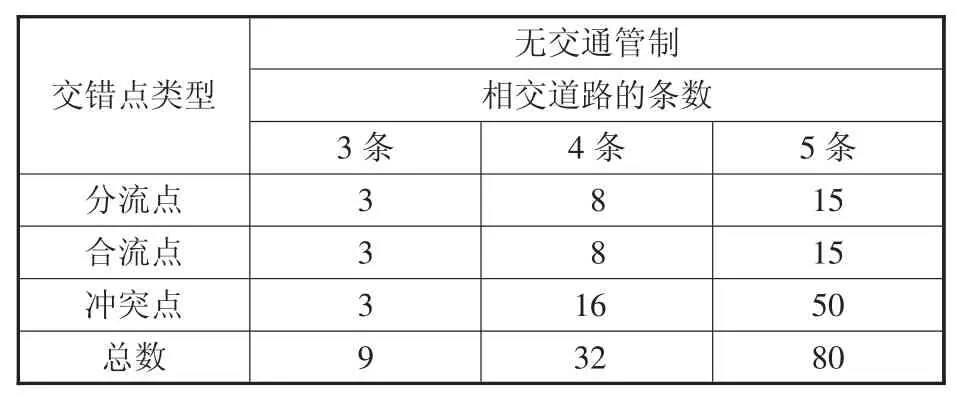

表2 平面交叉口交錯點數表

根據以上圖表可以看出,無論三路還是四路交叉口,從產生沖突點的交通流向分析,沖突點最多的為左轉車道,主要表現為直行與左轉,左轉與左轉。處理好左轉車道的交通組織,能減少沖突點,能提高道路通行能力,減少交通事故的發生。

改善平面交叉口的有效措施:實行交通管制和渠化交通的方法。

4 左權北互通連接線平面交叉方案布置及方案比選論證

左權北互通連接線平面交叉位于左權縣曹家寨村東,所處區域地形復雜,高差起伏大,平面交叉范圍內相交道路有3條,即國道207,設計速度80 km/h,路基寬12 m,平面指標較差(R=50 m);煤礦專業線,設計速度60 km/h,路基寬15 m;互通連接線,設計速度40 km/h,路基寬24.5 m。

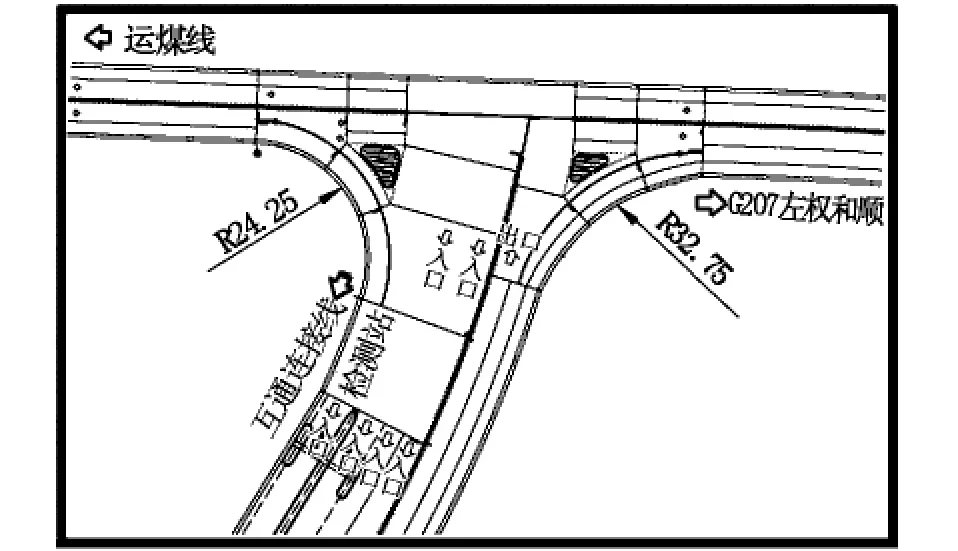

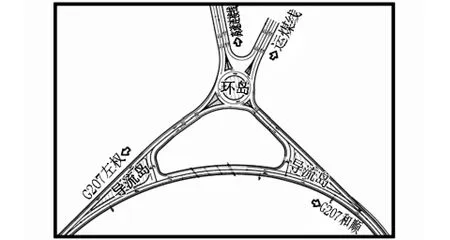

圖2 原有道路線位圖

根據現場實際踏勘、調查收集資料,交叉口的交通分析,結合當地政府的意見,綜合考慮現有的國道207及煤礦專業線的平縱面線形指標在初步設計階段擬定了4個方案,分述如下。

4.1 平面交叉方案一(互通連接線與運煤專線相接,T形+Y形平面交叉)

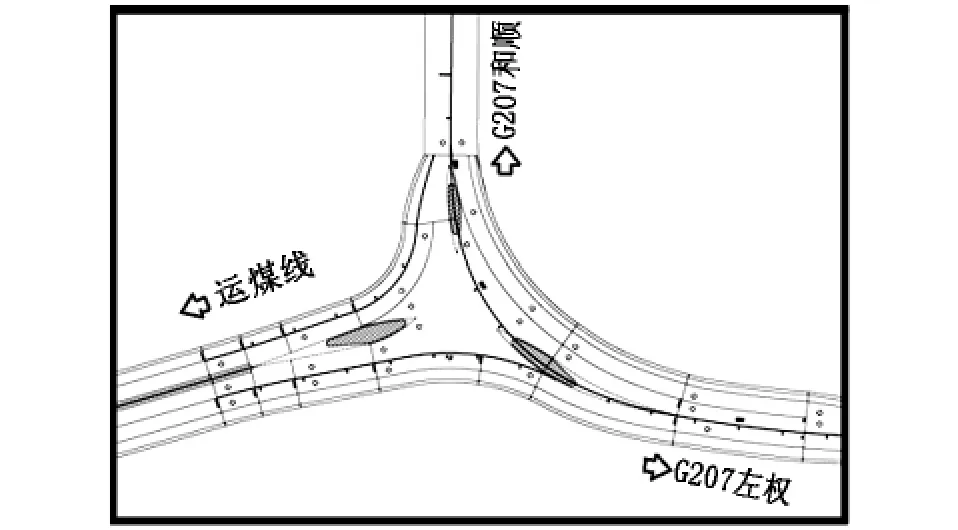

圖3 方案一(T型)

圖4 方案一(Y型)

方案一為互通連接線與礦區運煤專線相接成T形,再通過現有的運煤專線與國道207相接(Y形)進行交通量轉換,兩個交叉口之間的距離為206 m。為保證國道暢通及車輛上下高速方便,根據其各方向車道的分配需求,對T形+Y形平面交叉進行了交通渠化設計,設置隱形導流島,使G207、煤礦專線及左權北互通連接線之間行車安全順暢。

4.1.1 方案一優點

a)T形+Y形平面交叉形式簡單、緊湊;b)互通連接線可利用運煤專線與國道207相接,互通連接線里程短,國道207改造范圍較小,對現有的道路運營干擾較小;c)交叉口工程規模小,易實施,造價低;d)交通交錯點相對較少。

4.1.2 方案一缺點

a)互通連接線與國道207需要通過兩個交叉口才能實現交通量轉換,行車方向不明確需要繞行,服務水平較低;b)Y形交叉口國道207主線平面線形指標較低(R=50 m),行車安全視距較差,國道207主流直行和左轉交通沖突,影響行車安全和服務水平。

4.2 平面交叉方案二(互通連接線與國道207相接,四路畸形平面交叉)

基于方案一需要通過兩個交叉口才能實現交通量轉換,行車方向不明確,提出了方案二,互通連接線與國道207相接,四路畸形平面交叉,在交叉口范圍內對原國道207進行加寬至24.5 m,并進行渠化設計,設置隱形導流島,使G207、煤礦專線及左權北互通連接線之間行車安全順暢。

圖5 方案二

4.2.1 方案二優點

a)該方案平面交叉形式簡單、緊湊,行車方向明確,方便快捷;b)在交叉口范圍內對原國道207進行加寬至24.5 m,改建為雙向四車道,改善了國道207主流直行和左轉交通量的沖突。

4.2.2 方案二缺點

a)交叉口范圍內的國道207主線平面線形指標較低(R=60 m),行車安全性較差;b)原國道207主線需加寬半幅橋梁(2×16 m),工程造價較高;c)交叉口范圍內導流島占地面積較大,后期運營期間容易造成車輛混行,交通安全隱患較大;d)交通交錯點達32個,行車通行能力較低。

4.3 平面交叉方案三(互通連接線與原國道207相接,環形+Y形組合式平面交叉)

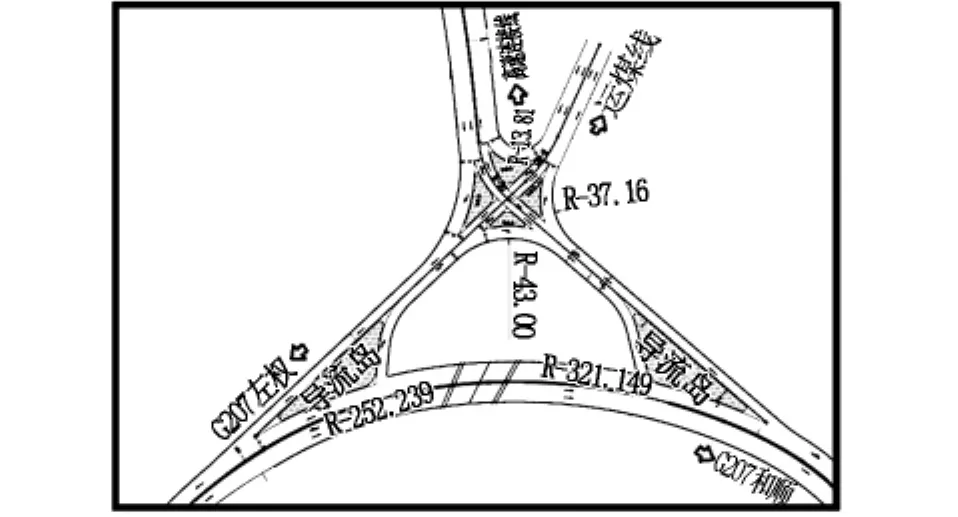

圖6 方案三

基于方案一、二交叉口范圍內的國道207主線平面線形指標較低(R=60 m),行車安全性較差,提出了方案三,將原有國道207進行改線,平縱面指標滿足一級公路標準,路基寬度采用23 m。互通連接線與原國道207及運煤專線形成環形平面交叉相接,完全利用原有國道207舊線與改線后的國道207形成Y形平面交叉,車輛通過環形+Y形的微循環形式進行交通轉換。

4.3.1 方案三優點

a)該方案在交叉口范圍內將原有國道207改建為一級公路,使國道207主流交通量順暢,滿足遠期國省道干線改擴建的要求,更符合路網規劃的要求。b)環島交通無交織點,與國道207相接的Y形交叉口,交通組織交錯點較少,直行和左轉車輛行車導向明確,行車安全順暢。c)在環形+Y形的微循環內可進行綠化,可提升公路環境景觀,符合地方政府的要求。

4.3.2 方案三缺點

a)整個交叉口引道較多,考慮到完全利用原國道207舊線橋梁,環形交叉環島半徑較小,通行比較復雜,標志、標線設置困難;b)交叉口占地范圍較大,需要新建一座橋梁(3×20 m),原國道207主線需加寬半幅橋梁(2×16 m),工程造價較高。

4.4 平面交叉方案四(互通連接線與原國道207相接,十字+Y形組合式平面交叉)

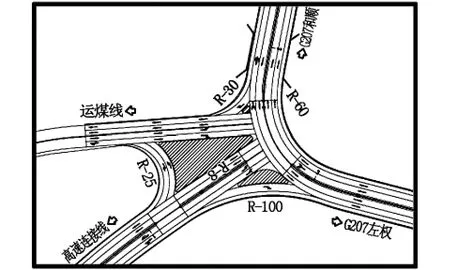

圖7 方案四

基于方案三交叉口范圍內環形交叉環島半徑較小,通行比較復雜,標志、標線設置困難,提出了方案四,將原有國道207進行改線,平縱面指標滿足一級公路標準,路基寬度采用23 m。互通連接線與原國道207及運煤專線形成十字形平面交叉相接,完全利用原有國道207舊線與改線后的國道207形成Y形平面交叉,車輛通過十字形+Y形的微循環形式進行交通轉換。

4.4.1 方案四優點

交叉范圍內的十字形行車導向明確、簡單,其他優點同方案三。

4.4.2 方案四缺點

同方案三。

綜上所述,根據預測交通量及實際地形條件,結合地方政府意見,綜合考慮4個方案的優缺點,最終確定方案四(互通連接線與原國道207相接,十字+Y形組合式平面交叉)為推薦方案。

5 結語

平交口作為互通立交的一個重要組成部分,其通行能力往往是決定整個互通的服務水平和通行能力。目前,國內在國省道干線上對平交口的渠化設計使用的比較少,且在設計方面也存在諸多問題,在平交口選擇形式、路網規劃、交通控制及交通標志標線等的設置都存在很強的主觀性和隨意性,從而導致了交通事故的發生。故在設計階段應該考慮以上因素,進行多方案比選,拓寬思路,靈活設計,滿足平交口的行車通行能力,使互通立交功能得到更好的發揮。