我國警察院校畢業生警務能力培養的實證分析*

□李錦奇,何平

(遼寧警官高等專科學校,遼寧大連 116036)

我國警察院校畢業生警務能力培養的實證分析*

□李錦奇,何平

(遼寧警官高等專科學校,遼寧大連 116036)

運用警務能力的主成分分析法建立警務能力的結構模型,通過對警察隊伍中警察院校與非警察院校畢業生警務能力的比較分析,提出應從教材設置、教學方法、課外管理實踐三方面進行改革與創新,強化對警察院校學生警務能力的培養。

警察院校;警務能力;主成分分析法;結構模型

一、引言

現代警務效率越來越取決于警察自身的警務能力。當代警察不但要掌握廣博的現代化警務知識,而且還應具備其職業所必備的各種能力。從管理的角度看,這些能力可概括為警務管理能力(簡稱警務能力)。隨著公安教育與培訓的不斷發展,警察隊伍中經過警察院校專業化教育與培訓的人員比重將越來越大,今天的警察院校學生將是我國未來公安隊伍的骨干力量,警察院校應根據學生未來警察職業的需要,培養他們的警務能力。警察院校的畢業生應具備哪些警務能力這一課題,實質上是對畢業生警務能力的預先設計和定性預測。依據分析預測結果,有計劃、有目的地培養學生的警務能力,才能不斷為公安機關充實適應現代警務工作需要的有生力量,公安教育才能適應公安工作的需要。因此,警察院校畢業生應具備的警務能力及其培養的研究,不僅具有理論價值,而且對警察院校的教育教學改革都具有現實意義和戰略意義。

二、研究方法與步驟

2013年3月至5月,筆者就警察院校畢業生應具備哪些警務能力這一問題,采用特爾菲法(Delphi Method,專家調查法)對從事警務工作的專家進行了三輪310人次的調查。根據三輪調查結果進行歸納整理,概括為十二項警務能力:x1:學習糾錯能力,x2:感知決斷能力,x3應變控制能力,x4調查研究能力,x5溝通協調能力,x6發現問題能力,x7信息獲取能力,x8實踐創新能力,x9信息處理能力,x10合作工作能力,x11獨立行動能力,x12心理適應能力。

研究方法主要包括:采用數據處理方法從多元統計分析中的主成分分析法對警務能力的問卷測定結果進行統計運算;采用模糊(Fuzzy)數學綜合評價方法對警務工作能力進行綜合評價;采用X2檢驗對警務能力的評價結果進行差異顯著性檢驗。

運用警務能力的主成分分析法建立警務能力的結構模型。主成分分析是一種統計方法,它可以從為數眾多的“變量”中概括和推廣出少數的“因素”,用最少的“因素”來概括和解決大量的觀測事實,從而建立起最簡潔、最基本的概念系統。對120名警察的警務能力測定結果進行統計運算,以期客觀、定量地揭示警務能力的內容結構,建立警務能力的結構模式,從而為警察院校畢業生警務能力培養的目標和內容規劃提供量化依據。

三、警務能力結構模式的建立

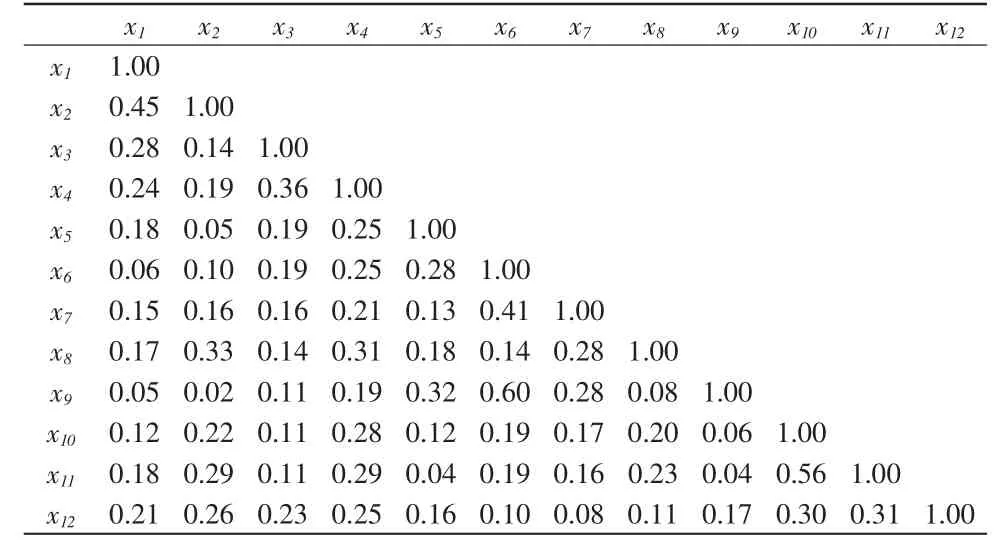

(一)統計分析結果。從相關系數矩陣出發(見表1)對警務能力調查所得相關系數矩陣作變換,使其方差達到極大,采用“QR”法計算出相關矩陣的特征值(λi)和特征向量(Vi)。把λ值按大小順序排列并計算其貢獻率及累計貢獻率,即

根據本文研究需要,依據“Kaiser-Guttman”法則,通過主成分個數的選擇,依特征值大于1而定。由特征值和特征向量按公式得出警務能力的相關系數矩陣。

表1 警務能力相關系數矩陣

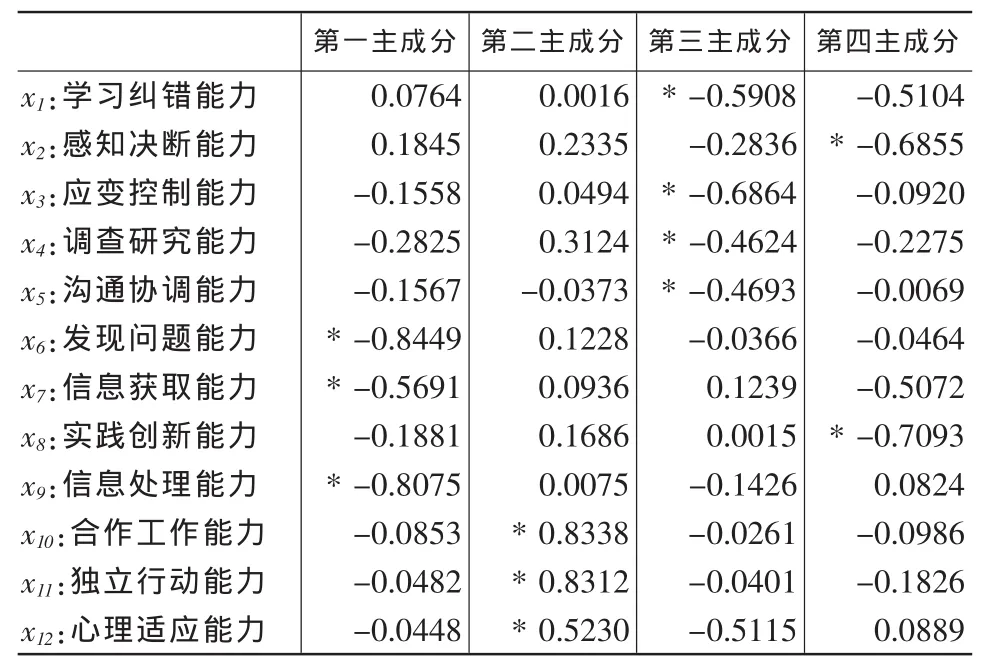

(二)主成分分析。依據相關系數矩陣求出初始因子載荷矩陣。由于初始因子載荷矩陣中aij在各列中的大小比較分散,因此,需要進一步做變換。對已求得的初始因子矩陣,形成了四個初始因子軸,每個因子軸所代表的實際意義是根據最靠近因子軸的指標特征值來決定的。為了使因子軸最大限度地代表某些指標的意義,必須進行因子軸的旋轉,使某些指標更靠近因子軸。

本文使用方差極大法對初始因子進行正交旋轉,得正交因子解(如表2)所示。在每一主成分上,只有少數幾個指標因子載荷較大,即分類比較集中。根據表2的結果將十二種能力分為四類,表中每列的值是主成分方差貢獻,它是衡量各主成分相對重要性的指標。

表2 正交因素表

(三)警務能力結構模式。通過警務能力調查的主成分分析,得出警務能力的結構模式。表2中標“*”的數據為每列中的高因子載荷,也就是說每一主成分所包含的主要項目。各主成分的命名是以具有因子載荷的項目中歸納共性,加以綜合確定的,主成分方差貢獻是衡量各主成分相對重要性的指標,方差貢獻越大說明其地位越重要。

第一主成分因子載荷量較大的是x6,x7,x9,我們概括為警務信息素養,第二主成分上因子載荷量較大的是x10,x11,x12,我們概括為警務執行能力,第三主成分上因子載荷量較大的是x1,x3,x4,x5,我們概括為警務工作能力,第四主成分上因子載荷量較大的是x2,x8,我們概括為思維創新能力。

主成分分析計算為我們建立了警務能力的結構模式,它客觀、定量地反映了警務能力的有機構成。(如圖1所示)。

四、警務能力的比較分析

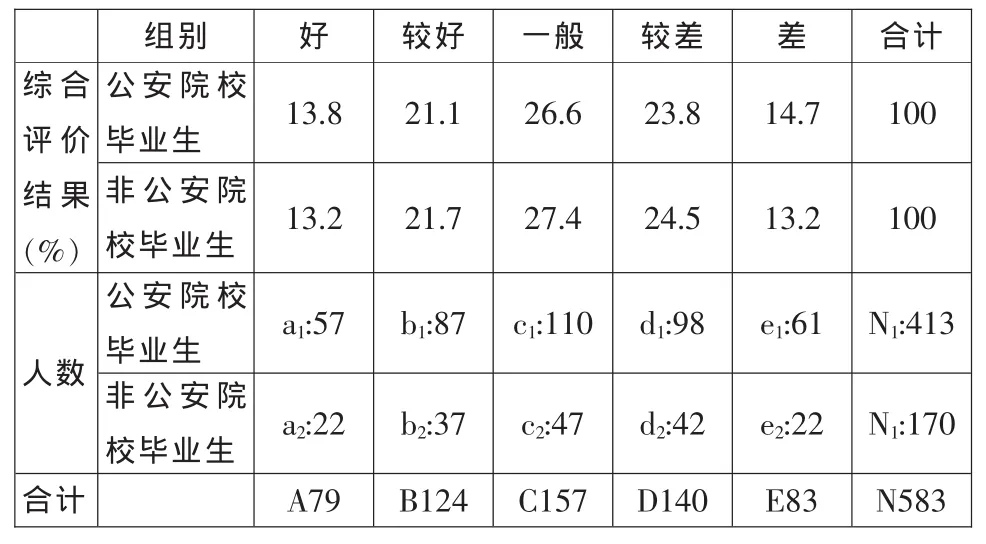

警務能力是一個由相互關聯、相互依存的多因素所構成的復雜系統。“系統愈復雜,它的模糊性愈明顯”。而客觀事物的模糊性往往不是由單個因素決定的,而是由多個因素決定的,因此,可以對警務能力這一多因素所構成的復雜系統進行綜合評價。本文采用模糊綜合評價方法對警察院校與非警察院校畢業生的警務能力進行了比較分析。其中將表2的主成分方差貢獻值作為評價因素的權重分配,使結果更加符合實際。通過模糊綜合評價和檢驗,得出如下結果(如表3所示)。

表3 警察院校與非警察院校畢業生警務能力評價

檢驗結果表明,警察院校與非警察院校畢業生的警務能力,沒有顯著性差異。綜合評判結果表明,警察院校畢業生的警務能力不太令人滿意。近70%的警察院校畢業生的警務能力處在一般水平(40%的人處于較差以下的水平)。這與當前我國現代警務建設的要求是極不相稱的。

本文的研究發現,警察院校畢業的警務人員與非警察院校畢業的警務人員在實際警務工作中的警務能力上并沒有顯著性差異(P>0.05)。這一檢驗結果說明,警察院校并沒有重視對學生警務能力系統的培養和訓練。由于警察院校畢業生警務能力“先天不足”,參加工作后,雖有從事警務工作的愿望和準備,但缺乏警務能力,不能適應現代警務的發展要求。因此,對警察院校學生警務能力的培養問題須引起足夠的重視,加強警察院校畢業生警務能力的培養已是警察院校的一項迫切的任務。

五、警察院校學生警務能力培養的初步設想

能力形成發展的決定因素是人們所處的社會環境,所接受的教育以及所從事的實踐活動。顯然,警察院校畢業生警務能力的培養對警察院校的教育與教學具有更大的依賴性。警務能力的培養以警務知識、技能的掌握為前提,然而傳授什么知識、掌握什么技能卻受公安專業教材設置的制約,因此,警察院校的教材設置是警務能力培養的重要方面;能否很好地傳授知識、掌握技能則取決于教學方法是否符合公安教育的客觀規律和警察職業的特點,因此,教學方法的運用是未來警務能力培養的關鍵環節。能力雖依賴于一定的知識、技能,但知識、技能與能力并不是等同的。知識、技能只有經過實踐的系統化、概括化才能形成能力。警務能力的培養,主要通過兩方面的實踐,一是獲得知識、技能的實踐,即實際警務工作,二是運用知識、技能的社會管理實踐。這兩方面的實踐是密切聯系不可分割的,因此,警務社會管理實踐是警務能力培養的重要途徑。

(一)教材設置。綜合警察院校畢業生、警察院校的教師及特爾菲法中專家的意見,對教材設置提出如下設想。

1.教材應融合社會管理理性知識與經驗知識。在警務管理的實踐活動中有三種素養需求,即社會管理素養、信息素養與法律素養。因此,警察院校教材的知識體系應建立在三種素養教育與訓練的基礎上,充分融合理性知識和經驗知識。

2.構建有利于能力培養的教材模式。警察院校的課程設計與教材組織應體現警察院校學生的職業特點和動態發展需求,應在一定程度上改變傳統高等教育單一知識模式,以能力要素為前提導入概念和知識,特別要強調可拓展思維的訓練。因此,教材應當是一個理性知識與案例交叉的體系。

(二)教學方法運用。發揮教師的主導作用與學生的學習主動性,這是現代教學論的重要課題。教師首先應是一個優秀警察,具有豐富的警務實踐經驗,教學的整個過程都可以圍繞警務工作的實際問題,這對學生的能力培養大有益處。警察院校的教學手段與方法的選擇要多樣化。教學內容枯燥無味,教學手段千篇一律,教學方法單調,都會影響學生警務能力的培養,而豐富新穎的教學內容、靈活多樣的教學手段、生動活潑的教學方法可產生新異刺激,引發學生的探究興趣。

(三)充分利用課外管理實踐。課外管理實踐為學生警務能力培養提供了廣闊的實踐空間。課外管理實踐包括社會實踐活動和警隊實習,課外管理實踐應貫穿警務教育的全過程,學生通過實踐活動,鞏固和提高課堂上所獲得的知識、技能。應有目的、有計劃、有針對性地結合社會活動發展學生的警務能力。

六、結語

研究表明,警務能力是警察院校畢業生未來卓有成效地完成現代警務工作所必備的職業能力。其基本內容包括:警務素質能力,警務執行能力,警務工作能力,警務思創能力。這四個能力相互制約,相互依存,相互促進,構成一個不可分割的有機整體。在警察院校畢業生警務能力培養方面,課程設置、教材優化以及教學方法的設計是不可缺少的三個方面。面向對象式的教學內容是警務能力培養的前提,能力指標評價的教學方法是警務能力培養的關鍵環節,課外管理實踐是能力培養的重要途徑。為適應警務能力培養的需要,警察院校必須進行教育與教學改革創新。

[1]李錦奇,何平.中國公安高等教育對社會管理貢獻的研究[A].2013世界教育大會論文集[C].倫敦:2013,194-199.

[2]李錦奇.基于教育理念視角審視新形勢下我國公安教育改革[J].公安教育,2011,(7).

[3]李錦奇,何平.可信質量理論與公安高等教育質量評價[J].遼寧警專學報,2012,(5).

[4]何平.模糊數學及其在管理中的應用[M].沈陽:遼寧科技出版社,1985.

[5]韓易浦.警察職業能力培養現狀與改革研究[J].職業教育研究,2011,(9):150-151.

[6]張大慶,徐玉明等.警察職業能力測評的初步研究——警察認知能力結構的驗證性因素分析[J].山西警官高等專科學校學報,2006,(1):55-56.

(責任編輯:華滋)

D631.15

A

1674-3040(2014)02-0046-03

2014-01-20

李錦奇,中共遼寧警官高等專科學校黨委書記、研究員;何平,該校教授、專業技術一級警監。

*本文系2013全國教育科學規劃課題(FIB120443)成果,2013年9月4日世界教育大會(英國,倫敦)報告論文的后續內容。