語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性

——互文式閱讀的語(yǔ)篇視角分析

殷禎岑

(復(fù)旦大學(xué)中文系,上海200433)

提 要 朱莉婭·克里斯蒂娃在復(fù)旦大學(xué)系列講座第二講——“主體與語(yǔ)言:互文性與文本運(yùn)用”中通過(guò)對(duì)普魯斯特《追憶似水年華》中關(guān)于瑪?shù)绿m娜點(diǎn)心一段文字的解讀,向我們展示了互文性理論和互文式閱讀的獨(dú)特魅力。本文將互文式閱讀與羅蘭·巴特的文本理論關(guān)聯(lián)起來(lái),將互文式閱讀視作解讀可寫(xiě)性文本的具體途徑,力圖為這一閱讀方式獲取更為廣闊的理論空間。在此基礎(chǔ)上,本文探討互文式閱讀在語(yǔ)篇語(yǔ)言學(xué)研究中的價(jià)值,分析讀者對(duì)這一閱讀方式的選取與語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的密切關(guān)系。我們構(gòu)建了三個(gè)維度六個(gè)方面的分析框架,探索制約語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)特征及其對(duì)讀者閱讀方式選擇的影響。

朱莉婭·克里斯蒂娃教授在復(fù)旦大學(xué)系列講座的第二講——“主體與語(yǔ)言:互文性與文本運(yùn)用”(2012a)對(duì)第一講“主體與語(yǔ)言:互文性理論對(duì)結(jié)構(gòu)主義的繼承與突破”(2013)所作的理論闡釋進(jìn)行了實(shí)例分析。通過(guò)一塊小小的瑪?shù)绿m娜點(diǎn)心,克里斯蒂娃教授為我們重構(gòu)了普魯斯特創(chuàng)作之初的種種心理狀態(tài)和人生記憶。在一段品嘗點(diǎn)心回憶童年的文字之內(nèi),開(kāi)辟出一片廣闊無(wú)垠的文本海洋,展示了互文式閱讀的獨(dú)特魅力。

克里斯蒂娃開(kāi)辟的互文式閱讀以讀者對(duì)文本意義的偵探式重構(gòu)為特色,對(duì)傳統(tǒng)的閱讀方式進(jìn)行革新。這種革新以互文性理論的提出為起點(diǎn),成為她的老師、世界著名學(xué)者羅蘭·巴特實(shí)現(xiàn)從結(jié)構(gòu)主義向后結(jié)構(gòu)主義轉(zhuǎn)變的一個(gè)導(dǎo)因。羅蘭·巴特由此從閱讀的角度重新觀照文學(xué),構(gòu)建起以讀者為中心的文學(xué)理論新體系。而互文式閱讀則被包含在這一體系之中,成為巴特通過(guò)讀者對(duì)文學(xué)進(jìn)行重新分析的一條具體途徑。

克里斯蒂娃和羅蘭·巴特以此參與到后結(jié)構(gòu)主義-解構(gòu)主義的巨大浪潮之中,在文學(xué)、符號(hào)學(xué)領(lǐng)域詮釋著超越結(jié)構(gòu)走向多元的時(shí)代精神。本文站在羅蘭·巴特文本理論的立場(chǎng)反觀互文式閱讀,以期實(shí)現(xiàn)對(duì)這一閱讀方式革新的較為深入和體系化的識(shí)解,并探討這一革新對(duì)語(yǔ)篇語(yǔ)言學(xué)研究的重要價(jià)值。

一、互文式閱讀

互文式閱讀是在克里斯蒂娃互文性理論的指導(dǎo)下所進(jìn)行的文本實(shí)踐。互文性理論強(qiáng)調(diào)文本不是孤立存在的個(gè)體,文本的意義產(chǎn)生于與其他文本的相互關(guān)系之中。“每一個(gè)文本都是文本與文本的交匯,在交匯處至少有一個(gè)‘他文本’(讀者文本)被讀出。”(克里斯蒂娃 2012b)文本被放置在廣闊的文本世界之中,其意義不再由單一的文本結(jié)構(gòu)決定,而是在與其他文本的互動(dòng)中不斷地流轉(zhuǎn)、生成。如此,隨著不同讀者引入不同的他文本,隨著文本與他文本不同互動(dòng)關(guān)系的發(fā)生,文本的意義不再單一、清晰,而是變得多元、復(fù)雜。讓文本面向更為廣闊的文本歷史敞開(kāi),互文性理論以此變革了孤立、靜止的文學(xué)研究范式,實(shí)現(xiàn)了對(duì)結(jié)構(gòu)主義的超越。

然而,在具體的文本實(shí)踐中,互文性的研究理念如何實(shí)現(xiàn)?讀者在閱讀一個(gè)文本時(shí)如何引入其他文本?這些被引入的他文本如何同當(dāng)下文本發(fā)生關(guān)系?文本的意義在這些錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系中如何浮現(xiàn)?……互文性理論雖自誕生之初,就以其對(duì)結(jié)構(gòu)主義的變革引起學(xué)界的廣泛關(guān)注,但如何將這一理論現(xiàn)實(shí)化,使它對(duì)語(yǔ)篇現(xiàn)象具有比結(jié)構(gòu)主義更強(qiáng)大的解釋力則成為學(xué)者們的一致困惑。也正因如此,互文性理論由不同學(xué)者發(fā)展出許多互不相關(guān),甚至相互對(duì)立的研究思路,“互文性”也成為少數(shù)幾個(gè)使用最廣、外延極大而內(nèi)涵不甚明確的術(shù)語(yǔ)之一。

有幸,在系列講座的第二講,克里斯蒂娃教授借用普魯斯特的一塊小小點(diǎn)心,親自勾畫(huà)出互文性理論的現(xiàn)實(shí)化途徑——互文式閱讀。從瑪?shù)绿m娜點(diǎn)心到《圣經(jīng)》中的三位女性,到圣雅克教堂,到《追憶》的前后章節(jié)及手稿,到《棄兒弗朗沙》和《冷漠的人》中的情節(jié),再到同性戀儀式……克里斯蒂娃在一段品嘗點(diǎn)心回憶童年的文字中讀出了大段的《圣經(jīng)》歷史和中世紀(jì)文化史,讀出了敘事者的藝術(shù)快感、性快感、同性戀心理和俄底甫斯情結(jié),并在這種意義的細(xì)化和復(fù)雜化的過(guò)程中逐漸接近敘事者的原始心理狀態(tài)。如此,以詞語(yǔ)為節(jié)點(diǎn),文本的意義在讀者的聯(lián)想及相關(guān)文本的印證之下不斷深化和拓展,在廣闊無(wú)垠的文本世界中生長(zhǎng)和更新,早已超越了它字面所呈現(xiàn)的意義。文本的意義不再是靜態(tài)、穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),而是在讀者意識(shí)(聯(lián)想)和文本互動(dòng)(文本與他文本之間的相互印證)的交織中,在記憶和創(chuàng)造相互吸引的默契配合中重構(gòu)出來(lái)的新世界。沒(méi)有讀者意識(shí)的加入,沒(méi)有與“他文本”互文關(guān)系的參與,普魯斯特的這段文字只能被理解為啰嗦冗長(zhǎng)的意識(shí)流描寫(xiě);而只有運(yùn)用互文式解讀,這段不起眼的情節(jié)敘寫(xiě)才彰顯出如此迷人的魅力。

由此,我們將互文式閱讀的核心精神概括為:通過(guò)聯(lián)想和他文本的印證,在字面意義之外發(fā)現(xiàn)更為深廣的文本世界。于是,讀者不再是信息與情感的被動(dòng)接收者,而是積極地參與到文本意義的多元構(gòu)建之中的建構(gòu)者。“我們可以自比偵探,去手稿、傳記、思想史、歷史語(yǔ)境里去搜索,發(fā)現(xiàn)文本中的秘密。”(克里斯蒂娃 2012a)聯(lián)想并求證、探索并創(chuàng)造、回憶并重構(gòu),互文式閱讀為我們提供了一條回歸文本生成初態(tài)的可行路徑,仿佛在一塊僵硬的化石之內(nèi),開(kāi)辟出一整個(gè)史前空間。

不過(guò),這樣的開(kāi)辟并非克里斯蒂娃獨(dú)創(chuàng)。事實(shí)上,法國(guó)學(xué)術(shù)界自20世紀(jì)六十年代開(kāi)始就在從事這樣的探索——如何超越僵硬的結(jié)構(gòu),如何發(fā)現(xiàn)被結(jié)構(gòu)掩蓋的更為復(fù)雜的世界。拉康對(duì)能指、所指不確定關(guān)系的關(guān)注,羅蘭·巴特對(duì)可寫(xiě)性文本的思索,德里達(dá)的“延異”……這諸多思考與克里斯蒂娃的互文式閱讀一道,匯成了后結(jié)構(gòu)主義-解構(gòu)主義思想的巨大浪潮。

從簡(jiǎn)單走向復(fù)雜,從結(jié)構(gòu)走向解構(gòu),這一理念滲透到與思潮有關(guān)的所有領(lǐng)域之中。在文學(xué)領(lǐng)域,就出現(xiàn)了以讀者為中心,以讀者對(duì)文本意義的重構(gòu)為基本內(nèi)容的閱讀方式的革命。這一革命以克里斯蒂娃的互文式閱讀為先導(dǎo),在羅蘭·巴特那里達(dá)到頂峰。羅蘭·巴特對(duì)可讀性文本與可寫(xiě)性文本的劃分,對(duì)可寫(xiě)式閱讀的推崇,對(duì)“作者之死”的強(qiáng)調(diào),勾勒出文本理論的最新輪廓。這一理論始于互文性,又將其包含在自身之中。因此,要全面理解這種閱讀方式的革命,我們還必須回到克里斯蒂娃的老師——羅蘭·巴特那里。

二、羅蘭·巴特的文本理論

羅蘭·巴特是法國(guó)著名的文本理論家、哲學(xué)家、符號(hào)學(xué)家,他一生的學(xué)術(shù)思想可分為三個(gè)時(shí)期:前期羅蘭·巴特努力探求文學(xué)語(yǔ)篇的終極意義和穩(wěn)定秩序,帶有濃厚的結(jié)構(gòu)主義色彩;中期羅蘭·巴特打破結(jié)構(gòu)主義藩籬,通過(guò)引入讀者維度,關(guān)注在同一文本基礎(chǔ)上生成的不同意義結(jié)構(gòu),從而消解語(yǔ)篇的邏輯、結(jié)構(gòu)和終極意義,開(kāi)創(chuàng)了文學(xué)理論的后結(jié)構(gòu)主義潮流;而后期羅蘭·巴特則更堅(jiān)定地否認(rèn)結(jié)構(gòu),走向解構(gòu):他重新定義能指與所指的關(guān)系,提出著名的漂移說(shuō):所指一直缺席,有的只是能指與能指的相互替代。文本不斷地生成、延展,沒(méi)有明確固定的意義,只有一片“閃爍的能指星群”。

羅蘭·巴特這三個(gè)階段的思想正好對(duì)應(yīng)了法國(guó)思想界從結(jié)構(gòu)主義向后結(jié)構(gòu)主義及解構(gòu)主義發(fā)展的歷程,他參與并引領(lǐng)了這一學(xué)術(shù)思維的轉(zhuǎn)型,在法國(guó)和世界思想史上占有重要地位。巴特思想中,以中期構(gòu)建的讀者中心論最為著名,而這一思想正是在克里斯蒂娃互文性理論的啟發(fā)下形成的,并與本文所關(guān)注的互文式閱讀直接相關(guān)。

中期思想的形成時(shí)期,正是法國(guó)思想界從結(jié)構(gòu)主義向后結(jié)構(gòu)主義轉(zhuǎn)型的時(shí)期。后結(jié)構(gòu)主義不滿結(jié)構(gòu)主義簡(jiǎn)化、抽象的研究方法,試圖打破統(tǒng)一的結(jié)構(gòu),回歸事物本身的復(fù)雜和多樣。這一理念凝聚成了打破結(jié)構(gòu)走向多元的時(shí)代精神,驅(qū)策著學(xué)者去探索和實(shí)踐。在文學(xué)領(lǐng)域,這一精神如何體現(xiàn)?克里斯蒂娃互文性理論的提出給羅蘭·巴特帶來(lái)了靈感:意義不是先驗(yàn)的結(jié)構(gòu),而是產(chǎn)生于文本與其他文本的互動(dòng)之中,而互動(dòng)關(guān)系的發(fā)生,有賴于讀者在當(dāng)下文本的啟發(fā)下對(duì)眾多的“他文本”進(jìn)行篩選和編織。如此,在語(yǔ)篇意義的形成中,讀者而不是作者站在了中心的位置。羅蘭·巴特由此構(gòu)建了以讀者為中心的文學(xué)理論新體系。這一體系包括“作者之死”、閱讀方式的革命、可讀性文本與可寫(xiě)性文本的區(qū)分等內(nèi)容。

讀者站在了意義的中心,作者就不再具有至高無(wú)上的地位。羅蘭·巴特指出:“作者不再是寫(xiě)什么東西的人,而是絕對(duì)的寫(xiě)作的人。”(轉(zhuǎn)引自黃作 2000)他對(duì)意義沒(méi)有了決定權(quán),只是閱讀發(fā)生所必不可少的工具而已。作者死后,讀者得到了解放,成為文本的主體,他帶著自己的意識(shí),最大限度地參與到文本意義的構(gòu)建之中。同一文本由于不同讀者的參與而獲得不同的意義結(jié)構(gòu),多元、復(fù)調(diào)的時(shí)代精神得以體現(xiàn)。

以讀者為中心的文學(xué)理論要求變革傳統(tǒng)的閱讀方式:傳統(tǒng)文學(xué)以創(chuàng)作為核心,閱讀只是文學(xué)活動(dòng)的消費(fèi)過(guò)程和附屬品,以盡可能還原文本的意義結(jié)構(gòu)為目的;而在巴特的理論中,閱讀不再以作者意圖為中心,而是為了滿足讀者自身的快感而進(jìn)行。“讀書(shū)之際,不時(shí)中輟,非因興味索然,恰恰相反,乃由于思緒、興奮、聯(lián)想翩然而至,此景未曾降臨你身嗎?一句話,你不曾抬頭閱讀嗎?”(巴特 2012:1)“抬頭閱讀”,即要求讀者脫離作者,通過(guò)自由的聯(lián)想重構(gòu)文本的意義。這樣的聯(lián)想與重構(gòu)以克里斯蒂娃開(kāi)啟的互文式閱讀為典型。正是在這個(gè)意義上,我們將克里斯蒂娃的互文式閱讀視作巴特理論的具體實(shí)現(xiàn)路徑,因?yàn)闆](méi)有這種偵探式的全新閱讀方式,巴特的新理論很難在文學(xué)實(shí)踐中運(yùn)行。

最后,由于讀者的自由閱讀仍然需要以文本為依據(jù),巴特區(qū)分了可讀性文本和可寫(xiě)性文本。可讀性文本是傳統(tǒng)的,不歡迎讀者進(jìn)行意義的自主建構(gòu);可寫(xiě)性文本則呼喚讀者的參與,意義隨讀者的不同構(gòu)建而生長(zhǎng)、更新。巴特將可寫(xiě)性文本作為文學(xué)批評(píng)的主要對(duì)象加以推崇,可以說(shuō),巴特的文學(xué)理論都是建立在對(duì)可寫(xiě)文本進(jìn)行分析的基礎(chǔ)之上的。

綜上,我們從克里斯蒂娃教授的講座出發(fā),概括了互文式閱讀的核心精神,并將這一閱讀方式的革新納入到后結(jié)構(gòu)主義-解構(gòu)主義思潮及羅蘭·巴特以讀者為中心的文本理論之中。站在羅蘭·巴特理論全局的高度,我們可以將互文式閱讀看做對(duì)可寫(xiě)性文本進(jìn)行可寫(xiě)式閱讀的具體路徑。

由于與可寫(xiě)性文本相關(guān)聯(lián),互文式閱讀獲得了更為廣闊的理論空間,也正因如此,我們對(duì)互文式閱讀的思考得以進(jìn)入一個(gè)新的層面:互文式閱讀可以發(fā)生在任何文本之中嗎?對(duì)文本意義的追尋和聯(lián)想可以是無(wú)限的嗎?不同的文本特征對(duì)互文式閱讀的實(shí)現(xiàn)會(huì)不會(huì)有所制約?這些問(wèn)題同樣從一開(kāi)始就伴隨著這一閱讀方式的革命而出現(xiàn),但似乎很難在互文性理論的內(nèi)部解決。下文將從可讀性文本與可寫(xiě)性文本的區(qū)分入手,從語(yǔ)篇語(yǔ)言學(xué)的角度探索什么樣的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)特征會(huì)引導(dǎo)或制約讀者對(duì)互文式閱讀方式的選取。

三、可寫(xiě)性文本VS可讀性文本

羅蘭·巴特關(guān)于可讀性文本和可寫(xiě)性文本的論述散見(jiàn)于多部著作之中,以《S/Z》(2012)為最多:

那么,如何確定文的價(jià)值?……對(duì)一切文的根本性的評(píng)估……只能與某種實(shí)踐有關(guān),這種實(shí)踐就是寫(xiě)作。一面存在著可能寫(xiě)作的東西,另一面存在著不再可能寫(xiě)作的東西:此落在作家的實(shí)踐內(nèi),彼則擺脫了這種實(shí)踐:我所在的領(lǐng)域,其中哪類問(wèn)我愿意寫(xiě)作(重新寫(xiě)作),對(duì)它充滿了欲望,簡(jiǎn)直可說(shuō)是一種暴力,向它進(jìn)攻?評(píng)估發(fā)現(xiàn),正是這樣的價(jià)值:現(xiàn)今能夠被寫(xiě)作(重新寫(xiě)作)的東西:能引人寫(xiě)作者(筆者注:可寫(xiě)性文本)。為什么這種能引人寫(xiě)作者是我們的價(jià)值所在呢?因?yàn)槲膶W(xué)工作的目的,在令讀者做文的生產(chǎn)者,而非消費(fèi)者。……(讀者)一副守身如玉的正經(jīng)樣:不把自身的功能施展出來(lái),不能夠完全地體味到能指的狂喜,無(wú)法領(lǐng)略及寫(xiě)作的快感,所有者,只是要么接受文要么拒絕文這一可憐的自由罷了:閱讀僅僅是行使選擇權(quán)。如此,便與能引人寫(xiě)作之文對(duì)應(yīng),確立了相反的價(jià)值,消極然而對(duì)抗的價(jià)值:能夠讓人閱讀,但無(wú)法引人寫(xiě)作:能引人閱讀者(筆者注:可讀性文本)。我們稱一切能引人閱讀之文為古典之文。(一、評(píng)估)

能引人寫(xiě)作之文并非一成品,在書(shū)肆汲汲翻尋,必勞而無(wú)功。能引人寫(xiě)作之文,其模型屬生產(chǎn)式,而非再現(xiàn)式,它取消一切批評(píng),因?yàn)榕u(píng)一經(jīng)產(chǎn)生,即會(huì)與它混融起來(lái):將能引人寫(xiě)作之文重寫(xiě),只在于分離它、打散它就在永無(wú)終止的差異的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行……能引人寫(xiě)作之文,就是正寫(xiě)作著的我們……能引人寫(xiě)作之文,是無(wú)虛構(gòu)的小說(shuō),無(wú)韻的韻文,無(wú)論述的論文,無(wú)風(fēng)格的寫(xiě)作,無(wú)產(chǎn)品的生產(chǎn),無(wú)結(jié)構(gòu)體式的構(gòu)造活動(dòng)。(二、解釋)

啟程/旅途/到達(dá)/居住:旅程被一一填滿。使之結(jié)束、充滿、接合、統(tǒng)一,這可以說(shuō)是能引人閱讀之文的基本要求,其惶惶然,似懾于某類揮之不去的恐懼:省卻某一環(huán)節(jié)的恐懼。惟恐遺漏,遂產(chǎn)生出情節(jié)的邏輯外表:各項(xiàng)以及其間的銜接得到安排(結(jié)撰),以便交互合并、重迭、創(chuàng)造某種連續(xù)性的幻覺(jué)。充盈導(dǎo)致描畫(huà),以“表現(xiàn)”此充盈,而描畫(huà)又引發(fā)補(bǔ)直砷漏,一一著色:能引人閱讀之文仿佛憎厭空白。(四十六、面面俱到)

……

由于《S/Z》1970年初版時(shí)以隨筆形式寫(xiě)成,并沒(méi)有系統(tǒng)闡釋這兩個(gè)概念,故我們?cè)诰C合參考各種資料之后,對(duì)羅蘭·巴特關(guān)于這兩個(gè)概念的思考進(jìn)行梳理:

1)羅蘭·巴特依據(jù)語(yǔ)篇是否允許讀者在解讀中對(duì)它進(jìn)行意義的再創(chuàng)造區(qū)分了可讀性文本和可寫(xiě)性文本:可讀性文本有統(tǒng)一、權(quán)威的語(yǔ)篇意義,讀者只能選擇接受或拒絕這種意義,無(wú)權(quán)對(duì)它進(jìn)行改造,閱讀是意義的消費(fèi)過(guò)程;可寫(xiě)性文本歡迎讀者在閱讀中對(duì)意義進(jìn)行改造、增損,語(yǔ)篇意義不具權(quán)威性,而是隨讀者的不同解讀而不斷變化。這樣,閱讀就可以是積極的意義生產(chǎn)過(guò)程。

2)在語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)方面,可讀性文本結(jié)構(gòu)完整、統(tǒng)一、連續(xù)、穩(wěn)定,是對(duì)穩(wěn)定意義的完美再現(xiàn);可寫(xiě)性文本結(jié)構(gòu)破碎、缺失、多歧、不穩(wěn)定,意義隨解讀而變化,結(jié)構(gòu)始終處于解構(gòu)、重構(gòu)的過(guò)程之中。

3)兩類語(yǔ)篇代表了兩種不同的價(jià)值取向,對(duì)應(yīng)于兩種不同的寫(xiě)作和閱讀方式:可讀性文本對(duì)應(yīng)于及物性寫(xiě)作,這種寫(xiě)作是“載物”、“載道”的工具,目的在于通過(guò)寫(xiě)作傳達(dá)特定的思想、情感。因此對(duì)這類文本的閱讀也是以還原作者的創(chuàng)作意圖為目的,以期最大限度地接受語(yǔ)篇信息的可讀性閱讀;可寫(xiě)性文本對(duì)應(yīng)于不及物寫(xiě)作,這種寫(xiě)作沒(méi)有外部的目的,而是以自身為目的,追求寫(xiě)作過(guò)程的歡愉。因此對(duì)這類文本的閱讀也是以追求讀者對(duì)意義的自主建構(gòu)為目的的可寫(xiě)性閱讀。互文式閱讀就屬于這一范疇。

4)可讀性文本和可寫(xiě)性文本的區(qū)分不是絕對(duì)的。文學(xué)閱讀是在文學(xué)語(yǔ)篇的導(dǎo)引之下進(jìn)行的閱讀實(shí)踐,除了語(yǔ)篇的性質(zhì)外,讀者的閱讀習(xí)慣也對(duì)兩者的劃分具有很大影響。

羅蘭·巴特對(duì)兩類文本的劃分清晰地區(qū)別了可讀和可寫(xiě)兩種文本閱讀方式,但他并沒(méi)有明確地分析它們?cè)谡Z(yǔ)篇結(jié)構(gòu)特征上的差異。此外,羅蘭·巴特的研究只限于文學(xué)語(yǔ)篇,對(duì)非文學(xué)語(yǔ)篇中讀者閱讀方式的選取沒(méi)有探討。而實(shí)際上,對(duì)語(yǔ)篇意義的解讀和建構(gòu),對(duì)語(yǔ)篇閱讀方式的選取問(wèn)題并非只存在于文學(xué)語(yǔ)篇之中,我們?cè)诂F(xiàn)實(shí)中遭遇的各類語(yǔ)篇都以意義的建構(gòu)為核心。因此,我們?cè)噲D將羅蘭·巴特的區(qū)分?jǐn)U大到所有語(yǔ)篇類型,著重探討區(qū)分兩類文本制導(dǎo)讀者采取不同解讀方式的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)因素。

四、互文語(yǔ)篇理論與語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)

可讀性文本與可寫(xiě)性文本最重要的區(qū)別在于,前者的意義單一、完整,不允許讀者對(duì)意義進(jìn)行改造;后者的意義多元、缺失,需要讀者進(jìn)行意義的再生產(chǎn)。從語(yǔ)篇語(yǔ)言學(xué)的視角看,探討兩類文本,或兩種閱讀方式的差異,實(shí)際上就是探討如何實(shí)現(xiàn)語(yǔ)篇意義的單一、完整或多元、缺失的問(wèn)題。在此我們需要引入互文語(yǔ)篇理論(祝克懿 2012)。

互文性理論由克里斯蒂娃提出之后,在人文社會(huì)科學(xué)的各個(gè)學(xué)科都產(chǎn)生了巨大的影響。20世紀(jì)80年代,互文性被引入語(yǔ)篇語(yǔ)言學(xué)的研究,作為語(yǔ)篇的七個(gè)屬性之一得到強(qiáng)調(diào)。語(yǔ)篇語(yǔ)言學(xué)運(yùn)用互文性理論改造傳統(tǒng)的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)觀,互文性理論“激活了文本的空間結(jié)構(gòu)意識(shí)和關(guān)系意識(shí),突破了語(yǔ)篇研究的傳統(tǒng)范式”,“以立體空間的文本縱向聚合的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)關(guān)系沖擊了傳統(tǒng)文本線性橫向組合的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)關(guān)系,關(guān)注語(yǔ)篇要素以互動(dòng)方式生成語(yǔ)篇的動(dòng)態(tài)過(guò)程。”(祝克懿 2010)在互文性理論的視野下,語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)不再是積句聯(lián)章的線性構(gòu)筑,而是諸多文本進(jìn)入當(dāng)下語(yǔ)篇的意義空間,在其中交合、互動(dòng)的結(jié)果。而使這些來(lái)源各異的文本聚集在一起,形成當(dāng)下語(yǔ)篇整體的,則是由語(yǔ)篇意圖和核心內(nèi)容組成的意義內(nèi)核。因此,在互文性理論的視野中,我們將語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)定義為由意義內(nèi)核統(tǒng)攝的諸文本的集合。

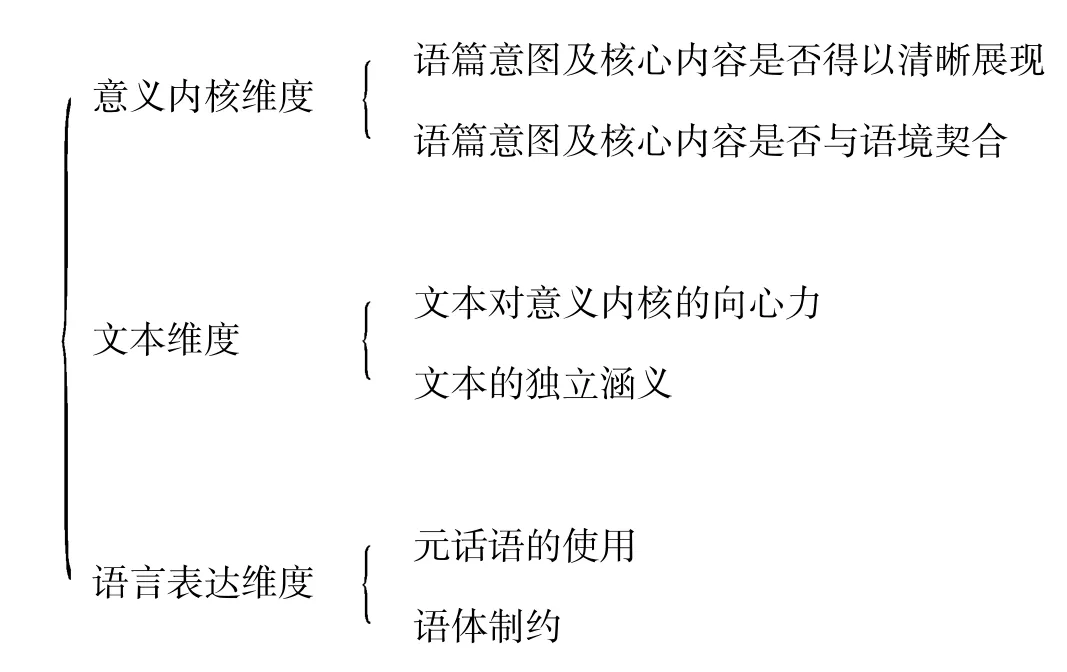

這樣,語(yǔ)篇的意義是單一、完整還是多元、缺失就可以從意義結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定的角度進(jìn)行考察:如果語(yǔ)篇的意義內(nèi)核清晰、單一,對(duì)諸文本的統(tǒng)攝能力強(qiáng),語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)就穩(wěn)定,這樣的語(yǔ)篇是可讀性文本,傾向于引導(dǎo)讀者進(jìn)行傳統(tǒng)的可讀性閱讀;如果語(yǔ)篇的意義內(nèi)核含混、多歧,對(duì)諸文本的統(tǒng)攝能力弱,意義結(jié)構(gòu)就不穩(wěn)定,這樣的語(yǔ)篇是可寫(xiě)性文本,傾向于引導(dǎo)讀者進(jìn)行互文式的可寫(xiě)性閱讀。因此,從意義內(nèi)核維度、文本維度和語(yǔ)言表達(dá)維度(語(yǔ)篇的意義終究要以語(yǔ)言為媒介表達(dá)出來(lái),故對(duì)語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的考察還需從語(yǔ)言表達(dá)的維度加以考慮)分析語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,可以幫助我們弄清可讀性文本與可寫(xiě)性文本的結(jié)構(gòu)差異,亦即厘清引導(dǎo)讀者選擇不同閱讀方式的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)特征。

五、影響意義結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)特征

上文從羅蘭·巴特對(duì)兩類文本的區(qū)分出發(fā),認(rèn)為讀者閱讀方式的選取與語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性密不可分,而語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)又可定義為意義內(nèi)核統(tǒng)攝下諸文本的集合。如此,我們可以從意義內(nèi)核維度、文本維度和語(yǔ)言表達(dá)維度考察語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,亦可以此觀照制導(dǎo)讀者選取不同閱讀方式的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)特征。

下文即結(jié)合具體的語(yǔ)篇實(shí)例,從這三個(gè)角度進(jìn)行分析。

1.意義內(nèi)核維度

我們將意義內(nèi)核定義為語(yǔ)篇意圖和語(yǔ)篇所要傳達(dá)的核心內(nèi)容的結(jié)合。在這一維度里,我們分兩個(gè)方面探討可讀性文本和可寫(xiě)性文本的差異。

1.1 意義內(nèi)核是否清晰呈現(xiàn)

請(qǐng)看下面兩例:

(1)到了北宋時(shí)期,象棋基本上定型了,為什么這么說(shuō)呢?無(wú)論從制度上,還是象棋子的特點(diǎn)上,都基本上跟后代沒(méi)有大的變化。河南省的考古工作者在洛陽(yáng)曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一副瓷質(zhì)的象棋子,黑、白象棋各十六枚,棋子的類型跟現(xiàn)在象棋基本上一樣……(如文《中國(guó)古代體育演講實(shí)錄》,中華勵(lì)志網(wǎng))

(2)錦瑟無(wú)端五十弦,一弦一柱思華年。

莊生曉夢(mèng)迷蝴蝶,望帝春心托杜鵑。

滄海月明珠有淚,藍(lán)田日暖玉生煙。

此情可待成追憶,只是當(dāng)時(shí)已惘然。(李商隱《錦瑟》)

與例(2)相比,例(1)的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,是可讀性文本,讀者在解讀中傾向于采用傳統(tǒng)的方式進(jìn)行閱讀。這是因?yàn)檎Z(yǔ)篇開(kāi)首的這句“到了北宋時(shí)期,象棋基本上定型了”清晰地呈現(xiàn)了語(yǔ)篇的核心內(nèi)容和意圖(論述這一觀點(diǎn))。后面的文本都圍繞著這一核心而展開(kāi),結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),主次分明。因而讀者要對(duì)這一語(yǔ)篇進(jìn)行解構(gòu)和重構(gòu)的難度很大;相反,例(2)卻顯得意義繁復(fù)破碎多歧,是典型的可寫(xiě)性文本。這是因?yàn)椋?shī)歌全文沒(méi)有點(diǎn)出核心內(nèi)容,連詩(shī)人的創(chuàng)作意圖都十分隱晦,讀者看到的只是意象的疊加,只能采取互文式的可寫(xiě)性閱讀,對(duì)意義進(jìn)行多元建構(gòu),才能實(shí)現(xiàn)文義的理解。

由此,語(yǔ)篇意圖和核心內(nèi)容是否得以清晰呈現(xiàn),是影響意義結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的重要因素,亦是制導(dǎo)讀者采用不同閱讀方式的重要因素。

1.2 意義內(nèi)核與語(yǔ)境是否契合

請(qǐng)看下面兩例:

(3)(背景:唐小舟剛剛升任省委書(shū)記趙德良的秘書(shū),副省長(zhǎng)彭清源給他打來(lái)電話。)

對(duì)方說(shuō),是小唐,唐小舟嗎?……

唐小舟說(shuō):“是的。我是唐小舟,請(qǐng)問(wèn)你是哪一位?”

對(duì)方說(shuō):“我是彭清源啊。”……

他立即說(shuō):“首長(zhǎng)好。”

彭清源說(shuō):“怎么樣?哪天有時(shí)間,一起去釣魚(yú)?”

當(dāng)上趙德良的秘書(shū)之后,釣魚(yú)的時(shí)間,絕對(duì)不會(huì)有了。彭清源能夠?qū)㈦娫挻虻竭@間辦公室,說(shuō)明他對(duì)自己的新職務(wù)是非常清楚的,也對(duì)他將來(lái)的工作情況十分清楚。既然清楚,卻又說(shuō)出一起釣魚(yú)這樣的話,就絕對(duì)不會(huì)是一種假客套。以他常務(wù)副省長(zhǎng)的身份,完全沒(méi)有必要和他這樣一個(gè)小秘書(shū)玩客套。這只能說(shuō)明一點(diǎn),彭清源其實(shí)是在向他示好,自然也是在向趙德良示好。(黃曉陽(yáng)《二號(hào)首長(zhǎng)》)

(4)(背景:房間的窗子大開(kāi)。)

A:好冷!

B:我去關(guān)窗。(自擬)

例(3)中彭清源的話語(yǔ)從字面看很好理解,就是約唐小舟去釣魚(yú),但是由于他的話語(yǔ)與語(yǔ)境并不契合(彭清源明知唐小舟是不可能有時(shí)間去釣魚(yú)的),迫使唐小舟放棄單一、清晰的意義結(jié)構(gòu),對(duì)話語(yǔ)的意義進(jìn)行解構(gòu)和重構(gòu),得到彭清源在向自己和趙德良示好的全新理解。這里,由于意義核心與語(yǔ)境的不契合,讀者不得不采用互文式閱讀重新建構(gòu)語(yǔ)篇的意義;與例(3)相比,例(4)表面上看來(lái)意義并不完整,似乎需要讀者采取可寫(xiě)性的閱讀方法去填充,但由于語(yǔ)境恰到好處的補(bǔ)充,例(4)的意義結(jié)構(gòu)反而比例(3)更加穩(wěn)定。聽(tīng)話人B由于具有與A同樣的認(rèn)知語(yǔ)境,并沒(méi)有對(duì)A的語(yǔ)篇進(jìn)行多元解讀。

因此,要保證語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,不僅要求語(yǔ)篇清晰地展現(xiàn)意義核心,還需要保證意義核心與語(yǔ)境的契合。

2.文本維度

語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)除了需要意義內(nèi)核的統(tǒng)籌外,還需要來(lái)源各異、內(nèi)涵豐富的文本來(lái)充實(shí)。這些文本以各自的方式與意義內(nèi)核及其他文本發(fā)生關(guān)系,彼此處于相互聯(lián)系的網(wǎng)絡(luò)之中,共同組構(gòu)起語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)。因此,要考察語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,就必須詳細(xì)觀察這些文本及其相互關(guān)系。在這一維度中,我們從兩個(gè)方面進(jìn)行討論。

2.1 文本對(duì)意義內(nèi)核的向心力

文本對(duì)意義內(nèi)核的向心力是指,語(yǔ)篇中出現(xiàn)的文本在多大程度上與語(yǔ)篇的意義內(nèi)核保持一致。請(qǐng)看下面兩例:

(5)實(shí)際上,世界上不少國(guó)家和地區(qū)都不嚴(yán)格按時(shí)區(qū)來(lái)計(jì)算時(shí)間。為了在全國(guó)范圍內(nèi)采用統(tǒng)一的時(shí)間,一般都把某一個(gè)時(shí)區(qū)的時(shí)間作為全國(guó)統(tǒng)一采用的時(shí)間。例如,我國(guó)把首都北京所在的東8區(qū)的時(shí)間作為全國(guó)統(tǒng)一的時(shí)間,稱為北京時(shí)間。若北京是早上8點(diǎn),全國(guó)各地也都是早上8點(diǎn)。又例如,英國(guó)、法國(guó)、荷蘭和比利時(shí)等國(guó),雖地處中時(shí)區(qū),但為了和歐洲大多數(shù)國(guó)家時(shí)間相一致,則采用東時(shí)區(qū)時(shí)間。(百度百科)

(6)這個(gè)滿族呀,有好多打我小時(shí)候就漢化了,要說(shuō)保留著滿族的特點(diǎn)的習(xí)慣,你像過(guò)去滿族的禮節(jié)吧,見(jiàn)長(zhǎng)輩要請(qǐng)安,其他的好像沒(méi)有什么太大的不同。不過(guò),有的人這么看,這個(gè)行動(dòng)啦,表現(xiàn)哪,舉止啦,有的滿族人還是有所不同。不過(guò),我總覺(jué)得這也是因?yàn)殡A層不同。跟年歲也有關(guān)系,跟家庭生活也有關(guān)系。(轉(zhuǎn)引自樂(lè)耀《北京話中“你像”的話語(yǔ)功能及相關(guān)問(wèn)題探析》,《中國(guó)語(yǔ)文》2010年第2期)

例(5)的開(kāi)頭“實(shí)際上,世界上不少國(guó)家和地區(qū)都不嚴(yán)格按時(shí)區(qū)來(lái)計(jì)算時(shí)間”是整個(gè)語(yǔ)篇的意義內(nèi)核,而后面連用兩個(gè)“例如”作為豐富語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)的文本。語(yǔ)篇所選取的中國(guó)和歐洲的例子都能很好的充實(shí)位于語(yǔ)篇起首的這個(gè)意義內(nèi)核,故語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。讀者在解讀中很難賦予語(yǔ)篇新的意義,只能接受或拒絕。例(6)則不同,例(6)的意義核心是說(shuō)滿族已經(jīng)漢化,沒(méi)有自己的特點(diǎn)。可是語(yǔ)篇中的文本并不全都向心于這一內(nèi)核。如“見(jiàn)長(zhǎng)輩要請(qǐng)安”就明顯表現(xiàn)出與意義內(nèi)核的沖突。在解讀中,讀者完全可以以“請(qǐng)安”文本為切入點(diǎn),通過(guò)聯(lián)想,通過(guò)尋找其他文本的印證,對(duì)意義進(jìn)行重構(gòu)。這就是文本不具備對(duì)意義內(nèi)核的向心力而削弱結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的例子。

綜上,文本意義是否向心于意義內(nèi)核是影響語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,制導(dǎo)讀者閱讀方式的選擇的重要因素。

2.2 文本的獨(dú)立涵義

文本的獨(dú)立涵義是指,文本除了具有意義內(nèi)核賦予它的意義之外,還有自己的與當(dāng)下語(yǔ)篇無(wú)關(guān)的涵義。這種獨(dú)立的涵義可能在寫(xiě)作中被語(yǔ)篇的意義內(nèi)核壓抑,但在解讀中常常會(huì)被激活,造成讀者對(duì)意義的重構(gòu)。請(qǐng)看下例:

(7)A:我若盛開(kāi),蝴蝶自來(lái)。(只管做好自己,他人自然懂得欣賞。)

B:你有對(duì)象啦?(網(wǎng)絡(luò))

上例中,A用鮮花盛開(kāi)引得蝴蝶飛來(lái)的文本隱喻只要做好自己,他人自然懂得欣賞。這個(gè)語(yǔ)篇中,意義內(nèi)核是作者想表達(dá)的意圖(“只管做好自己,他人自然懂得欣賞”),而意義內(nèi)核統(tǒng)攝的文本即以喻體身份出現(xiàn)的“我若盛開(kāi),蝴蝶自來(lái)”。在這里,文本向心于意義內(nèi)核,形成了語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)。然而,這一結(jié)構(gòu)并不穩(wěn)定,因?yàn)樗捎玫奈谋境俗髡咭鈭D賦于它的意義之外,還有來(lái)自于文化沉淀的“蝶戀花”的涵義。這一意義在A生產(chǎn)語(yǔ)篇的過(guò)程中被壓抑,卻在B的解讀中被清晰的揭示出來(lái)。B以“蝶戀花”為喻體重構(gòu)了語(yǔ)篇的隱喻系統(tǒng),得出A有對(duì)象的全新解讀。如此,例(7)很好的詮釋了隱藏在語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)中的文本固有涵義對(duì)語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的解構(gòu)功能,這種具有獨(dú)立涵義的文本的存在會(huì)削弱語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,吸引讀者采用互文方式進(jìn)行閱讀。

3.語(yǔ)言表達(dá)維度

3.1 元話語(yǔ)的使用

元話語(yǔ)是語(yǔ)篇語(yǔ)言學(xué)中的重要概念,它是“關(guān)于話語(yǔ)的話語(yǔ)”,“用于組織話語(yǔ),表達(dá)作者觀點(diǎn),涉及讀者反應(yīng)”(徐赳赳 2010:219)。徐赳赳(2010:219)將其分為詞語(yǔ)元話語(yǔ)、標(biāo)點(diǎn)元話語(yǔ)、視覺(jué)元話語(yǔ)三類。在語(yǔ)言表達(dá)維度,元話語(yǔ)的使用與否對(duì)語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性具有重要的影響。請(qǐng)看下例:

(8)客棧老板不想留客住店,在門(mén)口貼上紙條,上書(shū):“下雨天留客天留我不留”(意為:下雨天留客,天留我不留)。結(jié)果被旅客加上句讀,變成“下雨天,留客天,留我不,留”。老板只得迎客進(jìn)店。(網(wǎng)絡(luò),有改動(dòng))

例(8)中,紙條上的文本由于沒(méi)有使用元話語(yǔ)進(jìn)行組織,意義結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,容易在解讀中被讀者顛覆和重構(gòu),構(gòu)成與作者意圖完全相反的文本意義新結(jié)構(gòu);而當(dāng)旅客加上句讀之后,文本的意義結(jié)構(gòu)變得穩(wěn)定、完整,老板再也無(wú)法改變文意,只能接受,迎客進(jìn)店。由此可知,除了語(yǔ)篇核心意義的呈現(xiàn)及文本信息內(nèi)容的配合外,元話語(yǔ)的使用也會(huì)影響語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,對(duì)讀者閱讀方式的選用具有制導(dǎo)意義。

3.2 語(yǔ)體控制

在語(yǔ)言表達(dá)維度,除了元話語(yǔ)的使用,語(yǔ)體也對(duì)語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性具有控制作用。不同的語(yǔ)體具有增強(qiáng)或減弱意義結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的功能。具體來(lái)說(shuō),文學(xué)語(yǔ)體常常會(huì)減弱語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,而公文語(yǔ)體、科技語(yǔ)體、新聞?wù)Z體等事務(wù)性語(yǔ)體往往會(huì)增強(qiáng)其穩(wěn)定性。

語(yǔ)體的這種控制作用突出表現(xiàn)為,它對(duì)讀者的語(yǔ)篇解讀方式具有導(dǎo)向作用:當(dāng)讀者發(fā)現(xiàn)他正在閱讀的是一首小詩(shī)、一篇散文或一部小說(shuō)時(shí),他更傾向于激活發(fā)散的、解構(gòu)的閱讀方式,一旦語(yǔ)篇中出現(xiàn)契機(jī),讀者就會(huì)抓住機(jī)會(huì),顛覆舊有結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)意義的重構(gòu),從中獲得閱讀的歡愉;相反,當(dāng)讀者發(fā)現(xiàn)他所面對(duì)的是一份說(shuō)明書(shū),或一篇新聞稿時(shí),他則更傾向于還原寫(xiě)作者的語(yǔ)篇意圖,以便最大限度地獲得信息。這樣的閱讀期待使讀者非但不會(huì)去主動(dòng)解構(gòu),反而要盡可能地維護(hù)語(yǔ)篇的既有意義結(jié)構(gòu)。如此,與其他語(yǔ)篇因素相比,語(yǔ)體對(duì)讀者閱讀方式的選取具有更加直接的控制作用。

六、結(jié) 語(yǔ)

互文性理論自誕生之初就以其對(duì)結(jié)構(gòu)主義的超越受到學(xué)界的普遍關(guān)注,但這一備受矚目的理論在具體的文本分析中卻常常遭遇如何現(xiàn)實(shí)化的難題。通過(guò)一塊小小的瑪?shù)绿m娜點(diǎn)心,克里斯蒂娃教授親自勾畫(huà)了一條將互文性理論現(xiàn)實(shí)化的可行路徑。互文式閱讀在讀者的自主聯(lián)想與尋求他文本印證的過(guò)程中進(jìn)行,通過(guò)聯(lián)想與求證、回憶與重構(gòu)的偵探式探尋,回歸語(yǔ)篇意義生成的初始狀態(tài),使意義超越語(yǔ)篇的界限,在廣闊的文本世界中不斷深化、擴(kuò)展。

互文式閱讀產(chǎn)生于后結(jié)構(gòu)主義-解構(gòu)主義思潮之中,開(kāi)啟并被包含于羅蘭·巴特以讀者為中心構(gòu)建的文本理論中,是對(duì)可寫(xiě)性文本的具體解讀方式。通過(guò)與可寫(xiě)性文本相關(guān)聯(lián),互文式閱讀獲得了更為廣闊的理論空間:通過(guò)分析可寫(xiě)性文本與可讀性文本,我們可以探討引導(dǎo)讀者采用互文式閱讀方法的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)特征。

本文認(rèn)為,讀者對(duì)語(yǔ)篇閱讀方式的選擇與語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性密不可分,借用互文語(yǔ)篇理論,我們將語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)定義為意義核心統(tǒng)攝下諸文本的集合。如此,我們從意義內(nèi)核維度、文本維度和語(yǔ)言表達(dá)維度探討影響語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,亦即影響讀者閱讀方式選取的語(yǔ)篇結(jié)構(gòu)因素,如圖1所示(見(jiàn)下頁(yè))。

在意義內(nèi)核維度上,意義內(nèi)核呈現(xiàn)得越模糊,與語(yǔ)境的契合度越低,語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)就越不穩(wěn)定,互文式閱讀就更容易被激活;相反,意義內(nèi)核呈現(xiàn)得越清晰,與語(yǔ)境的契合程度越高,語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)就越穩(wěn)定,讀者更容易采用傳統(tǒng)的可讀性方式進(jìn)行閱讀。在文本維度上,文本對(duì)意義內(nèi)核的向心力越弱,文本內(nèi)容與意義內(nèi)核的一致程度越低,語(yǔ)篇的意義結(jié)構(gòu)就越不穩(wěn)定,這樣的語(yǔ)篇更容易引導(dǎo)讀者進(jìn)行互文式解讀;反之則意義結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,容易引導(dǎo)讀者運(yùn)用傳統(tǒng)的方式閱讀。在語(yǔ)言表達(dá)維度上,元話語(yǔ)使用不充分的語(yǔ)篇具有不穩(wěn)定的意義結(jié)構(gòu),更容易吸引讀者采用互文方式閱讀;而清晰使用元話語(yǔ)的語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,會(huì)引導(dǎo)讀者按照作者的本意進(jìn)行理解。同時(shí),不同的語(yǔ)體對(duì)加強(qiáng)和削弱語(yǔ)篇意義結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性也有影響:文學(xué)語(yǔ)體會(huì)削弱這種穩(wěn)定性,使語(yǔ)篇更具可寫(xiě)性,而事務(wù)型語(yǔ)體則更多地維護(hù)、加強(qiáng)這種穩(wěn)定性,減少讀者進(jìn)行互文式閱讀的可能。

圖1