黑河流域水資源壓力定量評價

唐 霞,張志強,尉永平,熊永蘭,王勤花

(1.中國科學院 蘭州文獻情報中心,甘肅 蘭州730000;2.中國科學院 寒區旱區環境與工程研究所,甘肅 蘭州730000;3.澳大利亞 墨爾本大學 澳中水資源研究中心,墨爾本3010)

隨著人口增長和經濟發展,全球水資源供需矛盾十分突出,水資源短缺已成為制約經濟社會發展的重要因素之一。在一定的自然地理背景和時空尺度下,人類滿足自身需求以及維持整個社會經濟活動而對其賴以生存和發展的水資源和水生態環境產生的影響和沖擊,簡稱水資源壓力;水資源壓力的大小受到自然條件,人口規模,生活質量,經濟總量,經濟結構,技術條件,污染程度等多重因素的影響[1]。國內外學者已經應用Falkenmarke指數[2]評價了不同區域的水資源壓力現狀,并預測了未來水資源供應安全[3-5];也有很多學者[6-10]從水資源與人口、經濟、環境等協調發展的角度出發,通過構建水資源壓力指標體系對全國各省級行政區以及部分城市的水資源壓力狀況進行了探討。然而已有的區域水資源壓力的研究,多數是從人口和經濟的角度分析區域水資源的承載能力,而對生態環境需水與水資源利用的動態關系重視不足,不能客觀地反映水資源是否能夠維護生態環境安全的需求。另一方面,水資源壓力的研究尚不完善,依據現有的研究經驗選取的指標體系或單一或缺乏可比性和通用性,因此需要開展更加深入的研究。

黑河流域是我國西北地區第二大內陸河流域,據統計,2010年該流域人口約為197.3萬人,耕地面積占3.21×105hm2。新中國成立以來,中游地區大規模的墾荒種糧,成為每年出口糧食達2.0~3.0×105t的商品糧基地[11]。中游過度用水已導致下游額濟納綠洲的生態環境急劇惡化,同時水事糾紛不斷發生、流域內省際水事矛盾也日益突出。黑河流域水資源和生態環境問題已經危及全流域的社會經濟發展。本研究以黑河流域為例,從流域水資源開發利用條件、經濟發展與用水以及流域水環境壓力出發構建水資源綜合壓力指數,通過定量分析水資源壓力狀況隨著時間變化的規律,為流域水資源可持續利用管理與規劃提供量化動態指導。

1 水資源壓力分析理論

1.1 水資源評價的指標體系

水資源評價是對區域/流域水資源的數量、質量、時空分布特征和開發利用條件進行全面分析和評估的過程,其稀缺性是推動水資源評價發展的主要動力[12]。

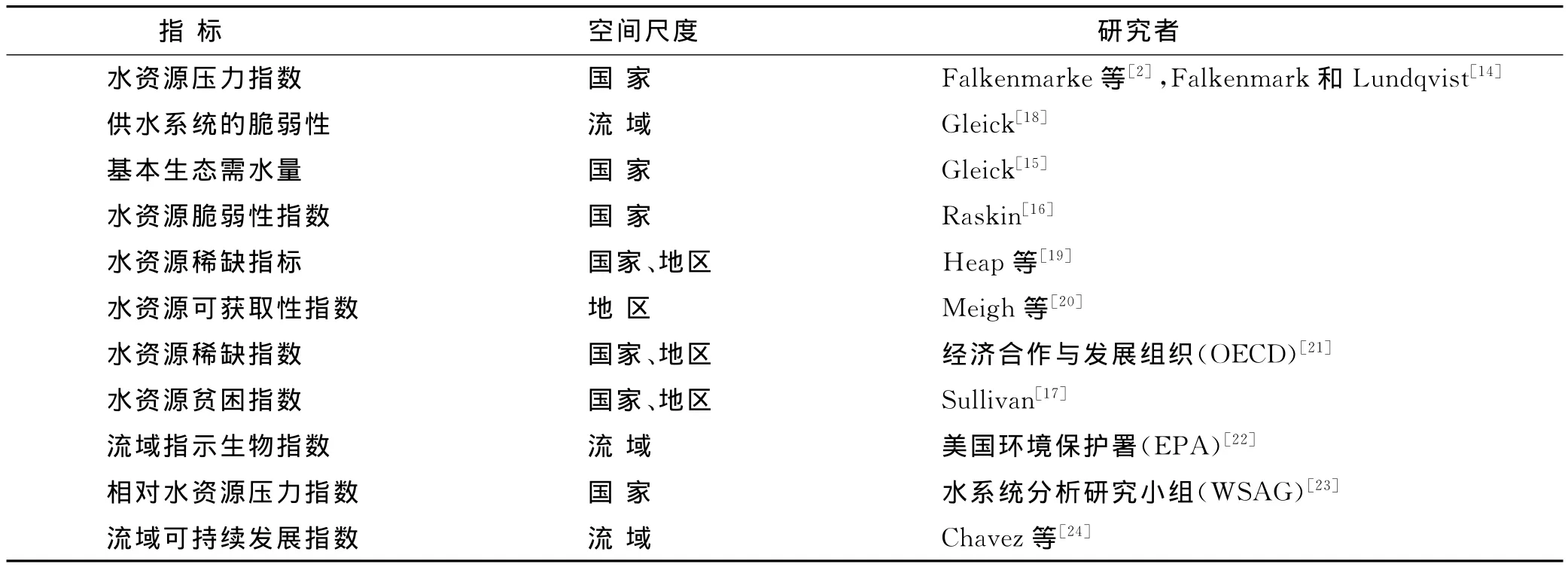

由表1可以看出,過去的20a里,相關研究者[13]相繼提出了定量評價水資源脆弱性、水資源壓力、水資源緊缺性的指標,用于科學表征區域水資源的稀缺性。Falkenmark和Lundqvist[14]最早呼吁人們關注全球水資源短缺問題,并提出“水資源壓力指數”(WSI)作為區分氣候和人類活動導致水短缺的一種手段。Gleick[15]首次量化了生活基本日均需水量(BWR)為50L(不包括食物生產)。Raskin[16]將水資源可靠性和社會經濟支撐能力納入區域水資源脆弱性評價指標中。Sullivan[17]應用矩陣方法計算“水資源貧困指數”(WPI),引入了生態系統服務、社會福利、人類健康和經濟福利等指標。這些水資源評價指標(指數)因研究內容、評價空間尺度而異,其中水資源壓力指數能夠直觀、簡單易行地定量評價流域水資源狀況與該區域人口經濟環境狀況的關系是否協調而被更多研究所采納。

表1 國際上有關水資源狀況的評價指標體系

1.2 水資源壓力指標的內涵與研究進展

目前,國際上廣泛接受的宏觀衡量水資源壓力的指標有3個:一是區域人均水資源量[2],二是水資源開發利用程度[5],三是水資源承載力[25](表2)。1989年,瑞典水文學家Falkenmark[2]定義人均水資源量為水資源壓力指數(water stress index,WSI),以衡量區域水資源稀缺程度。1993年國際人口行動組織[3](PAI)確定的水資源緊缺評價指標的標準與Falkenmark指數相似。近年來部分國內學者在水資源壓力的概念、內涵、定量評估方法等方面做了有益的探索。賈紹風等[5]基于水資源壓力指數概念建立了水資源安全評價指標體系。韓宇平等[6]提出了“水資源綜合壓力指數”,著重從水資源需求角度考慮,包括水資源數量壓力、經濟水資源壓力和水環境壓力。吳佩林[7]通過計算人口壓力指數、生態壓力指數、經濟發展壓力指數和水資源緊缺指數,劃分出我國水資源緊缺的不同類型區。劉玉龍等[8]、朱法君等[9]及廖樂等[10]分析評價了不同城市的水資源利用壓力。然而,這些水資源壓力指數或指標存在3個方面的問題:(1)生態問題考慮不足,水資源壓力評價過程中僅考慮社會經濟方面的水資源量供應指標,未考慮生態環境需水方面的指標;(2)缺乏長時間系列的數據,國內的研究僅采用個別年份資料評價中國各省區的水資源壓力[6-7],不能給出各區域水資源壓力的動態變化值曲線,從而難以定量預測未來水資源壓力的變化趨勢;(3)國內流域水資源壓力評價的研究較少,之前研究者已構建的指標體系能否直接應用于流域水資源壓力評價還有待探討。

表2 水資源壓力指標的3種評價方法

2 黑河水資源壓力指標體系

2.1 指標體系構建

為了對黑河流域的水資源壓力進行全面地分析,現從流域水資源開發利用程度、經濟發展與用水以及流域水環境所面臨壓力的角度出發,選取6個指標作為評價黑河流域水資源綜合壓力的分項指標(表3)。其中,人均水資源量、地均水資源占有量用來衡量區域發展的水資源條件。在經濟方面,選取萬元GDP用水量來反映區域經濟發展產出的水資源利用效率;同時,為了量化農業用水效率反映區域節水能力,選取單位糧食產量用水量作為評價指標。在水環境壓力方面,由于資料所限,選取廢污水排放量和地下水水位的平均變幅來表示水資源系統所承受的壓力。

表3 黑河流域水資源壓力指標體系

由于黑河流域地處干旱內陸河流域,流域水資源系統循環和水資源利用具有十分鮮明的特征。黑河流域是西北地區的重要灌溉農業區,水資源狀況直接決定灌溉農業的發展狀況;干旱內陸河流域的特點決定了水資源系統的自凈能力十分有限,廢污水的排放量直接造成對水資源系統的壓力;流域地下水位的變化狀況,直接反映出流域水資源的壓力狀況。因此,這6個關鍵指標就可以很好地評價流域水資源壓力狀況。

用上述6個指標計算水資源壓力時,為了便于比較,所有指標都以下述公式進行標準化處理,如果是正向指標,即屬性值越大水資源壓力越小,則使用公式(1),如人均水資源量;若為逆向指標,對于屬性值越大水資源壓力越大的指標,則使用公式(2),比如萬元GDP用水量、單位糧食產量用水量等。

式中:yij——各指標的具體值;Eij——各指標的量化值;yjmax,yjmin——指標的最大、最小值;i——指標序列;j——時間序列。

2.2 指標權重的確定及水資源綜合壓力指數的推求

權重賦值方法可分為主觀賦權法和客觀賦權法兩大類。主觀賦權法包括層次分析法、德爾菲法、判斷矩陣分析法等,主要依據專家學者的知識和經驗來確定權重因而客觀性較差;客觀賦權法是根據原始數據運用統計方法計算獲得權重,其客觀性較強,其中均方差法主要反映屬性值的離散程度,一致性較高[26-28]。本研究采用均方差法確定各指標權重。假設各單項為xj,再算xj的權重:

式中:Eij——指標xj均值;σ(xj)——指標xj的均方差;ωj——指標xj的權重。

有了指標權重后再對各單項指數按公式(3)進行計算得到水資源綜合壓力指數。

式中:S——區域水資源綜合壓力指數;ωj——各因素的權重分配;Eij——區域水資源分項壓力指標的量化值。

3 結果與討論

3.1 結果分析

根據上述流域水資源壓力計算方法,基于《甘肅省水資源公報(2000—2010年)》歷時11a的數據計算了黑河流域各項水資源壓力指數,然后計算出各指標的權重系數(表4),最終獲取了水資源綜合壓力指數(表5)。

表4 黑河流域水資源壓力指數標準化計算

表5 水資源綜合壓力指數分級

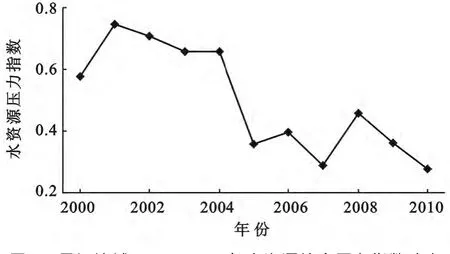

為了更直觀地進行水資源壓力的評價,參照Rasi Nezami[29]在伊朗南部 Maharlou—Bakhtegan流域所做的研究,對水資源綜合壓力指數進行定量化分級(表5)。從圖1可看出,黑河流域近11a的水資源綜合壓力指數均在0.2以上,水資源壓力均屬于高的等級。這說明當地人口與經濟發展嚴重擠占了流域的生態需水,仍存在明顯的水資源短缺危機。劉爭勝[30]研究得出2000—2008年黑河地表水開發率為90.9%,中游部分地區已嚴重超采地下水。袁偉[31]利用水資源承載壓力指數計算了2004年黑河流域水資源承載壓力度,研究得出黑河流域水資源承載能力屬于超負荷承載。總體而言,2000—2010年水資源綜合壓力指數呈下降態勢,從2000年的0.58逐步降到2010年的0.28。

圖1 黑河流域2000-2010年水資源綜合壓力指數動態

3.2 結果討論

從總的趨勢來看,過去11a來黑河流域水資源綜合壓力指數呈顯著的下降趨勢,表明黑河流域的水資源綜合壓力有所減緩。同時,也有研究表明2004—2010年黑河流域總水資源生態足跡整體上呈現出下降趨勢[32]。黑河流域水資源壓力的減緩,顯然與兩方面的因素密切相關:(1)2001年國務院批復《黑河流域近期治理規劃》,啟動了近10a的黑河干流水量統一調度管理,有效改善了流域水資源配置、生態保護和社會經濟協調發展;(2)2002年3月國家水利部批準張掖地區開展節水型社會建設試點工作,大力促進了節水技術的推廣利用和流域水資源的優化配置。主要包括:① 黑河中游地區優化種植結構,開展灌區節水改造。張掖將糧、經、飼種植結構調整為70∶25∶5,在2003年全部取消6 667hm2高耗水的水稻的種植[33]。特別是2012年該市玉米制種、啤酒大麥、馬鈴薯、牧草、中草藥等低耗水作物的種植面積已達到1.33×105hm2,年節水可達1.60~2.40×108m3,有效緩解了水資源壓力[34]。其中,2000和2005年全流域的水資源總量相當,均到達了2.50×109m3,但是與2000年相比,2005年水資源綜合壓力指數下降了38%。加之,自2000年以來黑河流域中游地區通過推廣噴滴灌、微灌、低壓管灌、渠道防滲等節水技術,不斷增加節水灌溉面積。2008年之后,張掖和酒泉地區的節水灌溉面積增加至約1.00×105hm2。② 工業節水措施逐步加強,初顯節水成效。隨著“工業強市”戰略的實施,張掖水務、環保和資源管理部門通過加強對企業用水量的嚴格考核和對水污染治理采取強制性措施;多渠道增加節水投入,引進先進的技術和設備,爭取水重復利用率達到65%。對重點行業(化工、建材、造紙、冶金等)的單位產品實行用水定額管理。在用水效率上,近11a來黑河流域各行政區單位產值用水量持續降低,用水效率逐年提高。2000—2010年,黑河流域萬元GDP用水量減少了1 153.7m3。

節水型社會建設試點對于緩解黑河分水后張掖市的水資源緊張起到了一定的積極作用。但是從全流域的用水情況來看,黑河流域用水結構仍然不合理(圖2)。農業用水排第一,近11a來農業用水比例略有些減少,但多年平均用水量高達84.7%;生態用水居于末位僅為0.8%。張軍[32]等利用生態足跡法進行研究,結果表明2004—2010年平均農業用水生態足跡占總生態足跡的92.37%,生態環境用水生態足跡僅占1.17%[32]。農業灌溉用水大量擠占了生態用水,是黑河下游生態環境惡化的根源之一[35]。雖近幾年略有增加,但是黑河流域留給生態用水的比例還是較低,這些水量對于中下游生態恢復還遠遠不夠,應該從更長遠角度綜合考慮生態安全,嚴格控制農業用水需求,將農業擠占的水量歸還給流域生態環境,實現生態和社會經濟協調發展的目標。

圖2 黑河流域用水結構比例

自2000年國家實施黑河水資源統一調度以來,共采取了20次“全線閉口,集中下泄”措施,有效增加了進入下游河段的水量。尤其是2001年中游地區在遭遇60年一遇的特大干旱的情況下,仍然使黑河水到達額濟納旗首府達萊湖,當時全流域的水資源總量僅為1.42×109m3,可利用的水量驟減,此時水資源綜合壓力指數達到11a來的最大值0.75。在保證順利完成省際分水任務的前提下,也加劇了黑河中游地區的用水壓力。同時,可見極端天氣事件等對年度評價指標有較大影響,今后的研究應考慮這些噪音的影響。本研究也未考慮流域水資源分布不均的特點,將來在評價過程中應考慮流域內部的空間變異性,以確定水資源壓力“峰值”地區。最后本研究提出的水資源壓力評價指標如能與水文生態模型進行集成,就可定量分析不同情景條件下通過調控關鍵因子將水資源的壓力分項指標以及綜合壓力指數調整到期望的狀態,指導流域管理調控的方向和措施。

4 結論

針對目前采用的評價指數不能夠全面客觀地反映水資源壓力狀況,以及所構建的指標體系在應用過程中存在“重區域輕流域”、“重經濟輕生態”的問題,選取了6個關鍵指標對2000—2010年黑河流域水資源綜合壓力指數進行了定量分析。結果表明,黑河流域的水資源壓力較高;但通過流域治理、節水、調水等一系列措施,水資源綜合壓力指數逐年下降,整體情況向好轉變。所以,今后仍應繼續加強節水型社會建設,促進水資源高效利用,壓縮農業用水量,優化調整用水結構。另外,今后亟需加強干旱半干旱地區長時間序列的水資源壓力狀況評價,建立長時間序列的相應的指標數據集,為生態用水科學評價提供可靠的數據資料。

[1] 中國科學院可持續發展戰略研究組.2007中國可持續發展戰略報告:水治理與創新[M].北京:科學出版社,2007.

[2] Falkenmark M.The massive water scarcity now threatening Africa:Why isn’t it being addressed[J].Ambio,1989,18(2):112-118.

[3] Robert E,Pamela L.Sustainable Water:Population and the Future of Renewable Water Supplies[M].Washington D C:Population Action International,1993.

[4] Downs T,Mazari-Hiriart M.Sustainability of least cost policies form meeting Mexico City’s future water demand[J].Water Resources Research,2000,36(8):2321-2339.

[5] 賈紹鳳,張軍巖,張士鋒.區域水資源壓力指數與水資源安全評價指標體系[J].地理科學進展,2002,21(6):538-545.

[6] 韓宇平,阮本清.中國區域發展的水資源壓力及空間分布[J].四川師范學院學報:自然科學版,2002,23(3):119-224.

[7] 吳佩林.我國區域發展的水資源壓力分析[J].西北農林科技大學學報:自然科學版,2005,33(10):143-149.

[8] 劉玉龍,楊麗.區域水資源利用壓力分析評價[J].水利水電技術,2009(11):1-4.

[9] 朱法君,鄔揚明.浙江省各地市水資源壓力指數評價[J].長江科學院院報,2010(9):14-16.

[10] 廖樂,吳宜進,畢旭.湖北省各主要地市水資源壓力指數評價[J].環境保護科學,2012,38(3):82-86.

[11] 徐中民,張志強,程國棟.生態經濟學理論方法與應用[M].河南 鄭州:黃河水利出版社,2003.

[12] 王浩,王建華,秦大庸,等.基于二元水循環模式的水資源評價理論方法[J].水利學報,2006,37(12):1496-1502.

[13] Norman E S,Dunn G,Bakker K,et al.Water security assessment:Integrating governance and freshwater indicators[J].Water Resources Management,2013,27(2):535-551.

[14] Falkenmark M,Lundqvist J.Towards water security:Political determination and human adaptation crucial[J].Natural Resources Forum,1998,22(1):37-51.

[15] Gleick P H.Basic water requirements for human activities:Meeting basic needs[J].Water International,1996,21(2):83-92.

[16] Raskin P.Water futures:assessment of long-range patterns and problems background document to the comprehensive assessment of the freshwater resources of the world report[R].Stockholm:Stockholm Environmental Institute,1997.

[17] Sullivan C.Calculating a water poverty index[J].World Development,2002,30(7):1 195-1 210.

[18] Gleick P H.Vulnerability of water systems[M]∥Waggoner P E,ed.Climate Change and US Water Resources.New York:Wiley,1990.

[19] Heap C,Kemp-Benedict E,Raskin P.Conventional worlds technical description of bending the curve sce-narios[R].Boston:Stockholm Environmental Institute,1998.

[20] Meigh J,McKenzie A,Austin B,et al.Assessment of global water resources-phaseⅡ:Estimates of present and future water availability in Eastern and Southern Africa[R].DFID Report 98/4,Wallingford:Institute of Hydrology,1998.

[21] Organisation of Economic Cooperation and Development(OECD).Aggregated environmental indices:review of aggregation methodologies in use[R].Paris:Organisation of Economic Cooperation and Development,2002.

[22] United States Environmental Protection Agency(US EPA).Index of watershed indicators:An overview[R].Washington:Office of Wetlands,Oceans and Watersheds,2002.

[23] Water Systems Analysis Group(WSAG).Relative water stress index[R].Durham:University of New Hampshire,2005.

[24] Chaves H M L,Alipaz S.An integrated indicator based on basin hydrology,environment,life,and policy:The watershed sustainability index[J].Water Resources Management,2007,21(5):883-895.

[25] 朱一中,夏軍,談戈,等.關于水資源承載力理論與方法的研究[J].地理科學進展,2000,21(2):180-188.

[26] 王明濤.多指標綜合評價中權數確定的離差、均方差決策方法[J].中國軟科學,1999,8(8):100-107.

[27] 何倩,顧洪,郭曉晶,等.多種賦權方法聯合應用制定科技實力評價指標權重[J].中國衛生統計,2013,30(1):27-30.

[28] 袁子勇,梁虹,羅書文.基于指標權重的喀斯特地區水資源承載力評價[J].水資源與水工程學報,2009,20(1):85-87.

[29] Rasi N S,Nazariha M,Moridi A,et al.Environmentally sound water resources management in catchment level using DPSIR model and scenario analysis[J].International Journal of Environmental Research,2013,7(3):569-580.

[30] 劉爭勝,賈新平,趙銀亮.西北諸河水資源開發利用調查評價[J].人民黃河,2011,33(11):85-87.

[31] 袁偉,郭宗樓,吳軍林,等.黑河流域水資源承載能力分析[J].生態學報,2006,26(7):2108-2114.

[32] 張軍,周冬梅,張仁陟.黑河流域2004—2010年水足跡和水資源承載力動態特征分析[J].中國沙漠,2012,32(6):1779-1785.

[33] 張掖市水務局.張掖市節水型社會建設試點資料匯編[R].甘肅 張掖:水務局,2004.

[34] 郭曉東,陸大道,劉衛東,等.節水型社會建設背景下區域節水措施及其節水效果分析:以甘肅省河西地區為例[J].干旱區資源與環境,2013,27(7):1-7.

[35] 任建華.黑河流域水資源開發對生態環境的影響[J].水土保持通報,2005,25(4):94-96.