馬拉拉成名背后

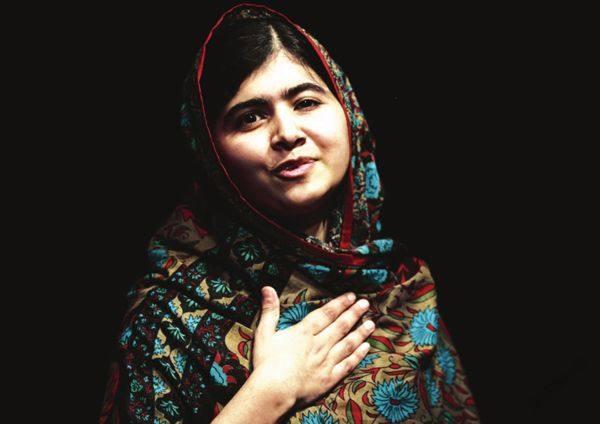

一個被命運選中的孩子,一個強大的敵人,一道光,一條額頭上的傷疤——是2014年諾貝爾和平獎得主馬拉拉·尤薩夫扎伊的故事。

橄欖色的皮膚,濃密的眉毛,一雙澄澈的棕色眼睛,這個從死亡中幸存的17歲女孩,已成為全世界最著名的孩子,聯合國還將她的生日定為“馬拉拉日”。與拉賓、曼德拉、特蕾莎修女這些曾獲諾貝爾和平獎的德高望重的政治家或慈善家相比,她年輕得似乎難以承載厚重深邃的政治傳奇或國家命運。

馬拉拉的童年時代,還是民主政治的巴基斯坦政壇上,貝·布托與謝里夫不斷輪換著執政,沒有誰執政滿過屆。馬拉拉所在的村莊,阿富汗圣戰者組織曾用沙特的大量資金建立了很多宗教學校,年輕男人在這些宗教學校受教育是免費的。“9·11”以后,軍事宗教教育越來越成為主流,從這些學校前經過,經常會收到“聯系我們,接受圣戰訓練”的傳單,并留下一個供聯系的手機號碼。

塔利班的勢力加強后,他們試圖抹去村里所有的女性化特征,對服裝和頭巾的要求也越來越嚴格。到了2005年,塔利班的軍事控制越來越嚴,也越來越壓迫女性的權利。比如,要求女性不得工作,而是在家打理家務。隨著塔利班的精神控制日趨緊湊,女孩被禁止上學。

學校里的女孩越來越少,在馬拉拉所在的普赫圖赫瓦省,已經有至少兩位女性遭到了塔利班的槍擊。一位名叫沙布娜姆,她因為不服從塔利班的道德法令,被武裝人員從家里拖出,在市場上被槍殺。第二位是婦女權益活動家阿弗里迪,她在上班途中被打死,年僅25歲。她上學時參與創立了在聯邦直轄部落區推進女權的非政府組織,她頭部、頸部中彈而亡。

但馬拉拉仍然去上學。她還組織成立馬拉拉教育基金會,公然對抗塔利班禁止女孩受教育的政策,直到2012年10月9日。那一天,她和另外兩位女孩在校車上遭到了襲擊,馬拉拉頭部中彈,子彈穿過她的頭部和頸部,停留在肩膀。

馬拉拉遭塔利班槍擊重傷幾天后,美國前第一夫人勞拉·布什在《華盛頓郵報》撰文,將她比作納粹統治下求生的猶太女孩安妮·弗蘭克。歌星麥當娜在洛杉磯的一場演唱會上特意為她演唱了一首《Human Nature》。聯合國難民署親善大使安吉麗娜·朱莉向她的“馬拉拉基金”捐了第一筆款。

她在英國伯明翰醫院接受救治時,巴基斯坦時任總統扎爾達里前去探望,衣領上別著印有她照片的徽章。沒有什么比個人所受苦難和死亡更能塑造一個政治象征符號的了,于是馬拉拉迅速成為受到嚴格保護的國際偶像。

也有人質疑,她的人生戲劇也許根本難以與巴基斯坦女總理貝娜齊爾·布托、南非總統曼德拉這樣的人物相媲,她也不是巴基斯坦塔利班統治下唯一勇敢的女孩——在馬拉拉受槍擊時,還有兩位同齡女孩也受了輕傷,她們已勇敢返校。

在巴基斯坦國內,有一些政要說,馬拉拉的演講已經成了全球消費品,更多是為了取悅西方;不少巴基斯坦媒體也評論,馬拉拉成了西方“白人救世主”的廣告代言人。就在馬拉拉受到美國贊揚和褒獎時,巴基斯坦正受到美國無人機的轟炸,這激化了巴基斯坦的反美情緒,也讓馬拉拉一度成為在她的祖國備受爭議的人物。

事實上,在馬拉拉受槍擊時,她已經是位有媒體知名度的名人了。這一點,她的父親齊亞丁扮演著特別重要的角色。

馬拉拉的父親齊亞丁英語本科和碩士畢業后,苦于大學里越來越嚴的宗教思想管控和在校任教的微薄薪水,在斯瓦特開辦了英語小學和中學。

拍攝馬拉拉紀錄片的美國記者曾在接受采訪時說,當時十一二歲的馬拉拉,根本還沒有理想主義活動家的觀念,更多是受父親革命式的理念和熱誠努力的感染。夜里,兩個弟弟上床后,馬拉拉與父親談論政治。齊亞丁在這個時間里給她講了很多人的傳記,如馬丁·路德·金、曼德拉、特蕾莎修女等。他讓她閱讀《安娜·卡列尼娜》《簡·愛》這樣的小說,給她講穆罕默德·金納、甘地、林肯的故事,并讓她堅信:“馬拉拉就像小鳥一樣自由。”

對馬拉拉來說至關重要的轉折,發生在2009年。當時一位BBC記者聯系了馬拉拉的父親、已是幾所學校校長的齊亞丁,請他向學校推薦一個女孩,為BBC烏爾都語博客寫一寫塔利班統治下的生活。齊亞丁找了另一位女孩,但女孩的父母擔心塔利班報復,要她退出,馬拉拉就頂了上去。

剛開始,馬拉拉是匿名撰寫,后來齊亞丁同意以馬拉拉的真名參評“國際和平獎”,于是馬拉拉開始在當地和全國媒體上出現。《紐約時報》的記者由此找到了馬拉拉一家,拍攝了關于馬拉拉的紀錄片。接著,更多國際媒體開始關注她。通過這部紀錄片,還有一些羞澀的馬拉拉的形象,獲得了國際關注。

對馬拉拉成名起了重要作用的是自傳《我是馬拉拉》,也在這時呈現出它的兩層意識:一層是馬拉拉自己的,另一層是代筆的美國記者克里斯蒂娜的。

誰是馬拉拉?尋找“馬拉拉”這個自我的旅程,始于塔利班入侵的斯瓦特村莊,是一位10歲的小女孩。而在這趟試圖追尋個體人性的旅程中,兩個明顯有區別的聲音始終在書中若隱若現地交織。正如英國《衛報》所評論的那樣:“馬拉拉的聲音很純真,但也有些僵硬;她很熱情,對女性教育信仰堅定,對父親充滿敬仰,在暴力中的痛苦以伊斯蘭教義的名義呼之欲出。但有時卻又難以將馬拉拉與她的影子寫手的聲音區分開來。”比如,當她提到2005年地震中巴基斯坦受破壞的規模時,讀者被告知,“這場地震破壞的范圍達3萬平方公里,與美國的辛辛那提州差不多大小”。那種外國記者僵硬的、全知式的聲音總是時不時回響。

這也許也是馬拉拉這個人物本身的矛盾:一個真實的她,和一個被包裝和被敘述的她。自塔利班勢力滲透進她所在的、曾有很多佛像的斯瓦特山谷,這個小女孩堅持上學受教育的夢想,在政治大環境下,便逐漸轉化成公開對抗塔利班的意識形態的象征,并在很多時候被定義為“世俗的精神力量”。

馬拉拉的成名,與父親的設計、媒體的造勢和時局所需是分不開的。但馬拉拉獲獎的意義,遠超出了她的個人榮譽,而成為一種女性權利的象征。她在聯合國發表演講后,一個名為“馬拉拉一代”的權利運動便開始發育成熟,其參與者包括被強奸的印度女孩迪亞、揭露巴西教育系統嚴重問題的巴西女孩伊莎多拉、爭取女性權利的南非婦女瓦倫蒂尼、受過性奴役的柬埔寨女孩凡·西娜。她們各有自己的故事,并在世界的不同角落里,展開了對女性命運的反抗與革命。

許多支持保護女性權利的人們認為:“十九世紀,最核心的道德挑戰是奴隸制;二十世紀,是反對極權主義;而這個世紀最重要的挑戰將是全世界的性別平等。”無論這個觀念是否得到全世界的公認,諾貝爾和平獎都給了它一次宣示的機會。