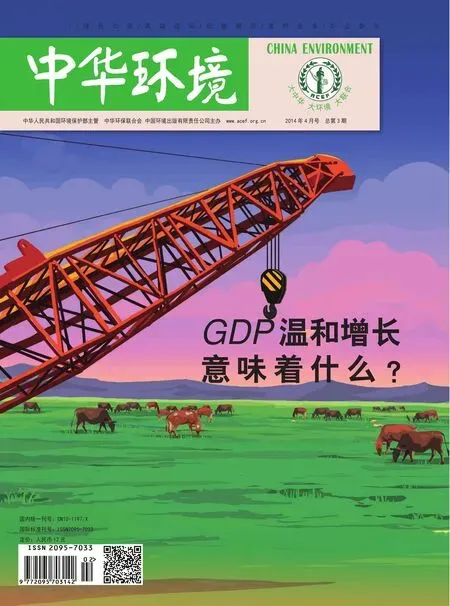

GDP溫和增長意味著什么?

宗建樹

GDP溫和增長意味著什么?

宗建樹

GDP增速高低,時刻牽動著市場參與人士的心。

4月2日,國務院常務會議研究擴大小微企業所得稅優惠政策實施范圍,部署進一步發揮開發性金融對棚戶區改造的支持作用,確定深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設的政策措施。

“中國推出小規模刺激措施提振經濟。”部分市場參與人士如是解讀。

事實果真如此?目前的GDP增速已經低到了需要刺激的地步?答案恐怕沒那么簡單。不過,可以肯定的是,僅就GDP增速談GDP增速,可能會陷入一葉障目不見泰山的誤區。

研判GDP增速是否合理,首先必須準確判斷當前經濟社會發展所處的階段,以及主要特征。“經濟增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加”,中央對當前所處發展階段的這一準確判斷,決定了不會動輒采取經濟刺激措施,以維護代價巨大的過高增長速度。

過去三十年,我們處于經濟起飛和發展的初級階段,為了盡快改變落后的經濟面貌,滿足人民群眾日益增長的物質需要,必須憋著一口勁兒追求經濟高速增長。時至今日,中國GDP排名世界第二,整體上已進入工業化和城鎮化的中期,很多領域已經從短缺走向過剩。毫無疑問,我們不能再僅僅將目光集中在增長速度上,而應更多地考慮發展的質量問題,經濟結構的優化問題。否則,資源無法支撐,環境無法承受,也就很難說是以人為本了。

研判GDP增速是否合理,需要綜合平衡經濟社會發展的主要目標。只有將GDP增速放在“謀發展、抓改革、調結構、惠民生”的大局中予以考量,才能更為準確地判斷其高與低,也談得上有針對性地采取適當的政策措施。

現階段,我們仍需保持一定的經濟增長速度,比如說7.5%左右,主要是為了解決就業問題,滿足人民群眾日益提升的各種需求,讓大家更充分地分享發展的成果。如果經濟發展了,但環境惡化了,資源破壞了,那么,就不僅無法滿足人民群眾過上美好生活的需求,而且會削弱滿足這些需求的基礎。

一言以蔽之,GDP不是目的,而是手段。人的全面發展,才是最根本的目的。在這個意義上講,凡是有利于人的全面發展的GDP增長,就是值得倡導的GDP增長;凡是有損于人的全面發展的GDP增長,就是需要盡可能避免的GDP增長。

理論上講,只要這種增長,無害于環境、有益于社會,那么,要多快可以有多快。這在局部地區、某些領域,是有可能實現的。但是,作為一個整體,在特定的經濟結構條件下,過快的GDP增長,必然會造成資源的過度消耗、環境壓力的持續增大,反過來制約經濟社會的可持續發展;甚至侵蝕人們的精神,使人們的心靈迷失在速度中。

所以,我們必須將經濟增長速度控制在一個各方面都能承受的范圍內,既不過快,也不過慢。然后,將主要精力放在改革開放上,放在結構調整上,放在生態環境改善上,放在資源節約利用上,放在科學技術進步上,放在人的全面發展上。而所有這些改變,都不會自發地實現。我們必須充分發揮人的主觀能動性,借鑒人類文明發展史上一切可資借鑒的先進理論、科學實踐、優秀制度,有的放矢地加強我們的政治、經濟、社會、文化和生態領域的改革,形成有利于全面、協調、可持續發展的全新框架。

慢一點,讓靈魂跟上腳步,讓GDP更有意義。