葉飛:新四軍戰略發展方針的忠實踐行者

□ 童志強

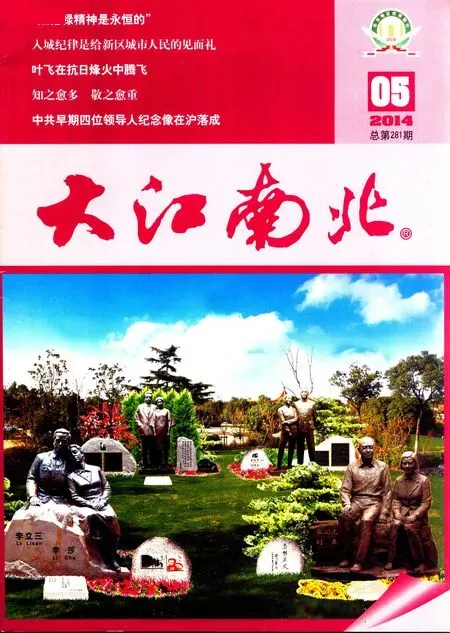

葉飛:新四軍戰略發展方針的忠實踐行者

□ 童志強

新四軍第6團在行軍中

新四軍成立后,中共中央和毛澤東為新四軍指定了十分具體的戰略發展方向。1938年5月4日,毛澤東發出第一個《五四指示》,對新四軍挺進敵后的任務和步驟作出規劃,即第一步,先按照第三戰區命令向蘇浙皖邊進軍,“在廣德、蘇州、鎮江、南京、蕪湖五區之間廣大地區創造根據地”;第二步,“在茅山根據地大體建立起來以后,還應準備分兵一部進入蘇州、鎮江、吳淞三角地區去,再分兵一部渡江進入江北地區”。6月2日,毛澤東致電項英:“根據戰爭的實際經驗,凡敵后一切無友軍地區,我軍均可派隊活動,不但太湖以北、吳淞江以西廣大地區,即長江以北到將來力能顧及時,亦應派出一小支隊”,“敵之總目標在進攻武漢,你們可放手在敵后活動”。1939年2月下旬,周恩來抵達皖南視察新四軍軍部,傳達中央六屆六中全會關于發展華中的精神,對新四軍正式提出了“向北發展,向東作戰,鞏固現在陣地”的方針。

回顧葉飛抗戰初期率部東進北上馳騁大江南北的戰斗歷程,無不貫穿著黨中央關于新四軍發展方針的戰略意圖,集中地體現了葉飛堅強的黨性和非凡的膽識,雄辯地證明了葉飛不愧為是新四軍戰略發展方針的忠實踐行者。

沖破限制,毅然東進

抗日戰爭的全面爆發促成了第二次國共合作,葉飛率領的閩東紅軍獨立師奉命下山,于1938年3月下旬到達皖南巖寺,改編為新四軍第3支隊第6團(代號良團),葉飛任團長,下轄3個營,共計1300余人。

在巖寺,第3支隊經過短暫整訓后不久,于策應1、2支隊挺進蘇南之后,經宣城、蕪湖開到涇縣軍部附近銅陵、繁昌、南陵地區。數月后,軍部將第1支隊第1團和第2支隊第3團先后調回皖南,作為交換,命葉飛率第3支隊第6團的第1、第2兩個營赴茅山地區,改屬第1支隊領導。

到茅山后,葉飛率第6團克服了種種困難和不利條件,很快適應丘陵和平原河網地區的游擊戰爭,取得了一系列戰績,提高了部隊對日軍作戰的勝利信心。為此,支隊司令員陳毅于1939年5月特地寫了一封題為《獻給良團全體同志》的信,信中寫道:“我們今天不應諱言,在最初東征時期,你們中間曾經有極少數人過高估計日寇的戰斗力,但是你們經過6個月的戰斗,在白兔、在高廟、在寶埝、在下蜀、在龍潭、在延陵,你們與日寇交手,打敗了日寇。”

盡管打了不少勝仗,由于種種原因,部隊的發展還是受到了一定的限制。

首先是國民黨的限制。當時,長江以南的新四軍第1、2、3支隊隸屬第3戰區,而第3戰區給新四軍劃定的活動作戰區域是:南京、江寧、鎮江、句容、溧水、高淳、當涂、蕪湖、繁昌、銅陵、南陵一線。這是日偽統治力量最強、交通最便捷,因此也是新四軍作戰最困難的地區。很顯然,布置新四軍在此區域開展敵后游擊戰爭,能夠起到干擾華中日軍中樞神經,牽制其沿江西進,以配合國軍正面戰場作戰的效果,但也不排斥有借日軍之手消滅新四軍的用意。第3戰區冷欣的兩個師布置在茅山地區側后,竭力限制、阻撓新四軍的發展,捕殺新四軍人員,多次制造磨擦事件,還故意遲滯發放餉彈。由于地方行政尚在國民黨手中,新四軍就地補充戰斗減員,要背上“破壞兵役法”的罪名。如果老老實實地服從第3戰區的安排,始終限死在這一狹小的地區,新四軍就只能自生自滅,根本談不上發展壯大。

其次,限制還來自于內部。新四軍軍部領導由于受王明“一切服從統一戰線”右傾思想影響,片面強調“江南特殊”,不敢放手擴大軍隊。因作戰減員,葉飛的第一營在句容縣招了30多名新兵。國民黨縣政府告到3戰區,軍部頂不住3戰區的壓力,直接發電責備葉飛,明確表示不發槍、不發餉、不批準。

1939年4月,陳毅傳達貫徹周恩來在軍部的報告和六屆六中全會關于發展華中的精神,決定派第6團東進,陳毅親自作動員報告,要求葉部通過向東作戰解決人、槍、款,相繼建立敵后根據地。

總而言之,數學是思維邏輯嚴密,結構嚴謹的一門學科,小學數學教學,是數學的入門,也是培養學生邏輯思維能力的重要階段,教師在日常教學中應合理簡化知識點,調整教學方式并努力做好教材知識的傳授和學生知識點的理解,通過深入淺出的方式以及簡單直白的描述,讓學生能更為輕松高效的掌握教材的內容和知識點,以達到培養學生思維邏輯能力的目的,進而提高教學效率和質量。

就在部隊待命出發的前一天,東南局書記、副軍長項英給陳毅發來急電,提出兩條反對理由:一是東進超出了國民黨劃定的范圍,會破壞統一戰線;二是東路地區鐵路、公路、河網交錯,日軍兵力強大,據點林立,部隊到那里會被敵人消滅。陳毅征求葉飛意見,葉飛保證部隊東進不會被消滅,而且能發展。

向東作戰,直逼滬郊

由于此次東進之行,是突破國民黨第3戰區藩籬的秘密行動,為保守機密,葉飛事先向第3戰區請了長假,東進時改名葉琛,部隊改番號為江南抗日義勇軍第2路。

1939年5月31日夜間,江抗第2路途經江陰與無錫交界的黃土塘,與下鄉“掃蕩”的日偽軍200余人遭遇,葉部搶占房屋,先敵開火,激戰至6月1日中午,斃傷日軍30余人。挺進東路首戰獲勝,極大地提高了部隊的士氣。

6月24日夜,葉部對駐守在蘇州與常州之間滸墅關火車站的日軍發動襲擊。歷經一個多小時,干凈利落地全殲日軍隊長山本以下20余人,使京滬鐵路停車3天。蘇南人民奔走相告。美國進步記者史沫特萊還在上海外文報紙對此發表通訊。從此,江抗部隊的旗子在蘇南正式打了出去。

7月上旬,葉部繼續東進。中旬,先頭部隊第2支隊經嘉定抵達青浦觀音堂地區,與當地抗日游擊隊會合。23日,支隊長廖政國率部追擊逃敵,挺進上海近郊,夜襲虹橋機場,震動整個上海市。

葉部東進敵后,神出鬼沒,縱橫馳騁,初步建立了以陽澄湖東塘寺為中心的東路抗日游擊根據地。部隊的裝備也得到了極大的改善,戰士的武器都換上一色新的三八式、捷克式,而且班有輕機槍,連配重機槍,還支援兄弟部隊100多挺輕重機槍。數月時間,六團人數從700人擴大到2000多人。

向北發展,威震蘇皖

1939年10月初,江抗奉命西撤丹北地區休整。11月底,葉部奉命北渡揚中,與管文蔚部合編,沿襲管部新四軍挺進縱隊番號。管文蔚任司令員,葉飛改名聶揚,任挺縱副司令員兼軍政委員會書記,下轄4個團。

接到陳毅增援半塔的電令,葉飛即于3月23日親率挺縱4個營主力,從駐地吳家橋出發,西渡運河,在跨越天(長)揚(州)公路時,與100多名日偽軍不期而遇,不到一個小時,將一小隊日軍和一個連偽軍全部殲滅。葉飛深知救兵如救火,來不及打掃戰場,就指揮部隊繼續前進。24日,部隊趕到距半塔集東南20里的馬集附近,發現集鎮里駐有頑忠義救國軍,部隊顧不得疲勞,沖進鎮子,打得頑軍倉皇撤退。接著,葉部又接連打下馬集周圍幾個村莊,打開了頑軍包圍半塔集東南面的缺口。26日,韓軍獨6旅主力兩個團由竹鎮向馬集攻來,葉飛一聲令下,第1團前衛連長湯萬益抱起機槍如猛虎般率先沖向敵陣。第1團參謀長廖政國端起機槍,指揮10多挺機槍一線排開,向敵人猛烈掃射。經3小時激戰,挺縱完殲對方1個整營,其余部向竹鎮來路方向撤逃。

1939年10月,葉飛率部隊渡江,北上抗日

3月27日,新四軍江北指揮張云逸和第5支隊司令羅炳輝率部從路西東返,當即決定部署反擊,由羅炳輝、葉飛任前敵正、副指揮。從29日起,新四軍兵分3路,將韓軍追擊至三河以北。半塔保衛戰的勝利,奠定了皖東津浦路東抗日根據地的基礎。戰后,應羅炳輝要求,葉飛顧全大局,將部分干部、老紅軍骨干以及全部傷病員留在皖東,以加強第5支隊部隊建設。5月4日,毛澤東在第二個《五四指示》中指出:“葉飛在江北的發展……均不但是絕對必要和絕對正確的,而且是使顧祝同不敢輕易地在皖南、蘇南向你們進攻的必要步驟。”這是黨中央對葉飛所部挺進江北發展的充分肯定。

5月中旬,挺縱奉令回到吳家橋地區,即遭到1000余日偽軍兩路夾擊“掃蕩”,奮戰一晝夜,不得已轉移到位于泰州西北郭村休整。韓德勤借口新四軍“侵占”其下屬魯蘇皖邊區游擊總指揮李明揚、副總指揮李長江的防地,煽動二李出兵。

6月28日,李長江傾13個團兵力四面猛攻郭村。在郭村民眾支持下,部隊打退頑軍兩次總攻。陶勇的蘇皖支隊兼程200里于30日及時趕到郭村,使形勢稍有緩和。30日夜,為打破被包圍的不利局面,挺縱第1團團長喬信明、政委劉先勝率2個營主動向揚(州)泰(州)線出擊,插入李軍后方,一舉占領重要據點宜陵,殲其3個支隊(團)部。

挺進縱隊在馳援而來的陶勇蘇皖支隊配合下,加上李部第2縱隊第5支隊第4大隊長王澄、第3縱隊第8支隊長陳玉生率部陣前起義,于7月2日粉碎李長江組織的第三次總攻,取得郭村戰斗大捷,部隊直逼泰州城下。在泰州城唾手可得的態勢下,7月3日由江南趕到郭村的陳毅下令即時收兵。為表誠意,陳毅還主動與李明揚直接通話,重修舊好。

1940年7月下旬,在江都塘頭宣布成立新四軍蘇北指揮部,由陳毅、粟裕分任正、副指揮,下轄3個縱隊、9個團,7000余人;第1縱隊司令員兼政委葉飛。7月25日,陳毅、粟裕揮戈東進,于7月28日進取黃橋,并乘勢南進,攻占靖江縣孤山、西來鎮等日偽據點,還挫敗日軍兩次報復性“掃蕩”,很快開辟了以黃橋為中心的抗日根據地。人民群眾積極參軍擁軍,熱烈要求新四軍長期駐扎黃橋,打擊日軍。

10月初,韓德勤出動數萬兵力發起黃橋戰役。10月3日,韓軍分3路撲向黃橋,進至前沿陣地。4日上午,韓軍第33師首先向黃橋東門發起強攻,先后7次沖到東門,雙方反復爭奪,戰斗呈白熱化。下午3時,從高橋南下的翁達獨6旅前鋒抵達黃橋以北3公里處,預伏之葉飛第1縱隊立即奉命分路出擊,將獨6旅切成數截,首先攻擊其旅部和后衛團,迫使其先頭團回援,然后以一部從側翼迂回到翁旅后方,趁勢將該旅包圍。經3小時激戰,全殲獨6旅。

第33師為扭轉不利局面,仗著人多、彈藥充足,拼命猛攻東門,守軍防御工事大部被密集炮火摧毀,部隊傷亡甚大。葉飛率第1縱隊不顧激戰后的疲勞,揮師南下,奮力攻擊第89軍司令部。陶勇從3縱守備部隊中抽出力量,把包括炊事員在內的所有人員組織起來,從黃橋的東門及其兩側正面出擊,完成了對第89軍的合圍,經一夜激戰,至6日清晨將該軍全殲。中將軍長李守維乘馬逃跑時失足落水溺斃。此戰,新四軍歷時4天,以少勝多,殲滅韓軍主力12個團,保安旅一部,共計1.1萬余人,還繳獲大量軍需物資。

黃橋戰役的結果,使蘇北國共之間力量對比發生了根本變化,從此掌握了政治上和戰場上的主動權,打開了蘇皖廣大敵后地區建立根據地的局面。

葉飛率部東進北上,轉戰蘇皖,以不斷的勝利忠實地踐行了黨中央制定的新四軍戰略發展方針。葉飛身上體現出來的忠貞不渝的堅定信念,敢于勝利的鋼鐵意志,胸懷大局的協作精神,敢于擔當的崇高品質,在今天實現中華民族偉大復興的中國夢的征程中,仍然能夠發揮出巨大的正能量。

(編輯 李三星)