基于ARM平臺的嵌入式技術綜合設計實驗教學

馮 源, 劉曉虎, 夏 立

(海軍工程大學 電氣工程學院,湖北 武漢 430033)

0 引 言

在嵌入式技術學習中,理論與實踐是緊密聯系,相輔相成的,用理論來指導實踐,用實踐來加強理論。但傳統的教學方法由于在實驗教學內容方面過于簡單、教學過程中教師講述過細、學生態度不積極,使得其效果不是很好[1-5]。如何激發學生學習的興趣,使學生對理論知識有更深刻的理解是一個迫切需要解決的問題[6-16]。為此,結合“電力有源濾波器項目”提出了一種綜合實驗方案,以Luminary LM3S8962為主控芯片,實驗內容包括LM3S8962的定點數學庫使用、SCI串口編程、多路AD轉化、雙路DA轉換,事件管理器PWM以及外部中斷的設計,基本涵蓋了8962的學習內容,并將這些內容綜合應用到電力有源濾波器項目,相對于傳統的嵌入式技術實驗教學,更能提高學生學習的主觀能動性。

1 嵌入式技術綜合設計實驗教學目的及選題

綜合實驗的目的主要包括要求學生掌握IAR EWARM 5.x的安裝、設置;定點數學庫的應用;采樣模塊;SCI串口編程;事件管理器編程;外部中斷;綜合上述內容從三相負載電流中檢測出諧波電流,并采用PWM技術對電網電流進行諧波補償。綜合實驗可以安排4個人一組,分工合作,增加合作能力。

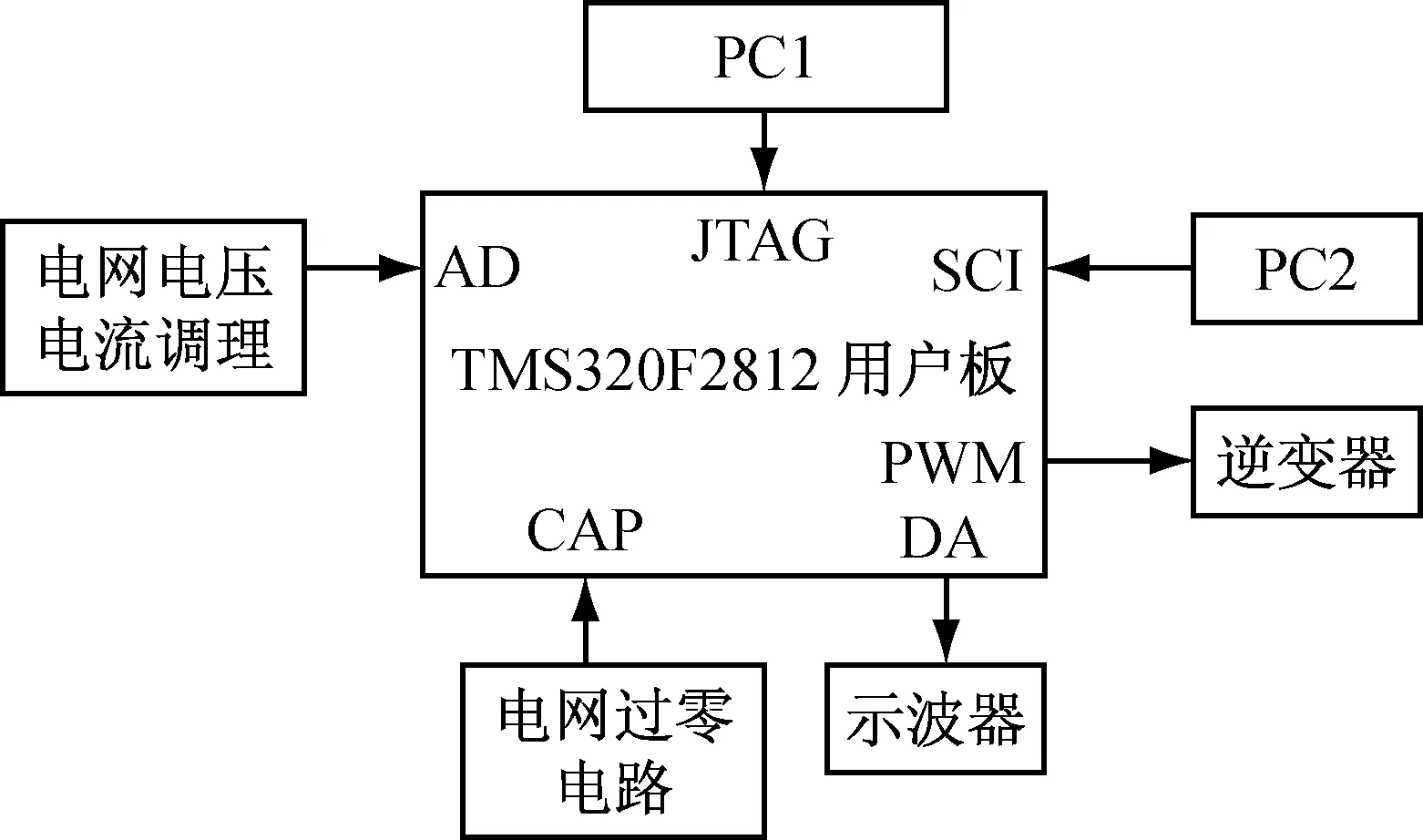

實驗提供廣州周立功公司LM3S8962用戶板,通用J-Link-USB仿真器一個,泰克示波器一臺,實驗框圖如圖1所示。

LM3S8962 為系統的控制核心原件。LM3S8962內部自帶10位單精度AD轉換器,參考電壓為0~3 V,故從電網采集的交流信號必須要經過信號處理,才能滿足AD轉換器輸入的要求[3]。學生必須自己設計調制電路,將輸入交流信號調理成0~3 V單極性信號。其次學生要設計電網電壓過零電路,將電網電壓信號經過過零電路送入外部中斷,對電網相位角置零。并且運用諧波檢測算法計算出諧波成分。另外對事件管理器進行編程,輸出PWM信號到智能功率模塊。為了便于便于加深學員對電力有源濾波器的理解,系統增加了2路DA,學員進行DA的編程,同時學員還要進行串口的編程,了解如何通過上位機來控制控制單片機。

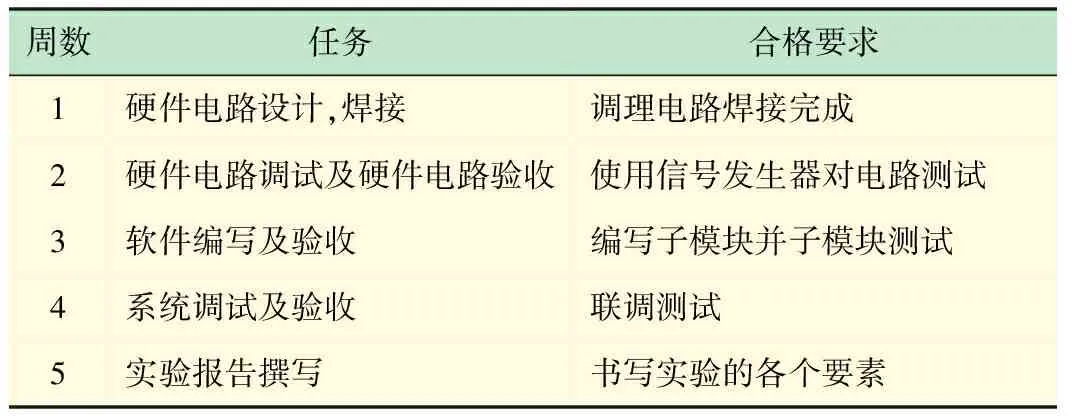

實驗時間安排5周,對象為大四學員,實驗室全天開放,具體安排如表1所示。

表1 實驗時間安排

2 實驗實施過程

2.1 硬件電路設計及調試

硬件電路設計包括以下工作:①設計三相交流電路電壓和電流的采集電路,運用仿真軟件驗證設計的電路能否滿足LM3S8962對采樣信號的要求。②領取實驗元件和實驗板,及電烙鐵等工具,規劃及焊制電路板。③測試系統是否短路。④測試焊制電路板是否短路及虛焊。⑤通電測試,首先測試輸入信號測試濾波后信號。⑥調制后信號應滿足0~3 V要求,如果正確則繼續,否則通過調整電路使其達到要求。⑦電網電壓過零信號是否為3 V TTL電平。⑧在教師驗收完全正確的情況下,正確連接電路板和LM3S8962開發板[4-5]。

硬件電路設計和焊接過程中,實驗指導教師僅僅提實驗要求,并提供器件及工具,并沒有提供具體電路圖,就要求學生自己通過查資料,自己設計電路,焊接電路板并調試硬件電路,極大地調動學生主觀能動性和創造性,通過這樣的訓練可以提高學生動手能力和解決實際問題的能力。

2.2 軟件的設計

軟件的設計包括5個部分的內容:

(1) 串口通訊部分。在TI公司提供的SCI例程進行修改,按照中斷方式編寫串口接收程序,由學員自己定義一種協議,主要接收上位機的三種指令:即運行/停止指令;模擬輸出通道1數據選擇以及模擬輸出通道2數據選擇。

(2) 數據采樣及歸一化處理。在TI公司提供的AD例程進行修改,按照中斷方式編寫采樣程序,采樣的觸發由定時器的下溢產生,電壓電流采樣數據按規一化方式處理,然后按Q24 定標處理。

(3) 過零檢測。利用LM3S8962的外部中斷1引腳對電壓過零信號進行處理,正確設計外部中斷引腳的電平類型,編寫外部中斷到來時對正弦信號的復位處理。

(4) 諧波檢測算法及諧波補償算法。包括坐標變換,PI調解,低通濾波的子模塊編寫,要求按定點方式編程。

(5) PWM模塊。利用LM3S8962的PWM模塊進行開發。通過該模塊學習如何設置事件管理器,通過事件管理器的編程,可以進行其他電力電子設備的開發。

2.3 實驗報告的撰寫

實驗報告撰寫要求如下:①實驗設計的任務;②有源濾波器工作原理;③三相交流采集電路控制系統原理框圖;④系統框圖中各單元的具體電路圖及其工作原理說明;⑤整個控制系統的電路原理圖;⑥寫出每一級電路的傳遞函數及元件選擇依據;⑦畫出軟件編程的流程圖;⑧實驗調試過程中遇到的問題及其解決方法,并分析出現的原因;⑨對本實驗建議和心得體會;附錄中展示自己實物照片及程序。實驗報告格式按照畢設論文要求,通過此訓練,使學生在畢業設計中能夠更好地撰寫畢業論文。

3 實驗效果分析及成績評定

驗收分為4個階段:即硬件電路、軟件電路、系統驗收及實驗報告。這樣起到了督促學生每個階段任務都能及時完成,防止任務累積,學生互相照抄。

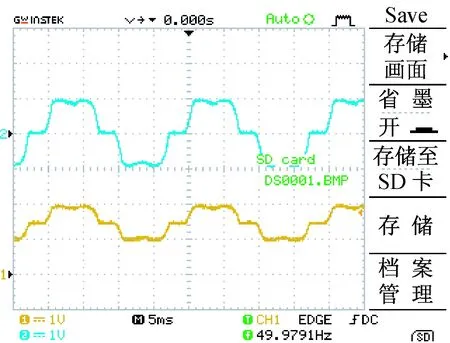

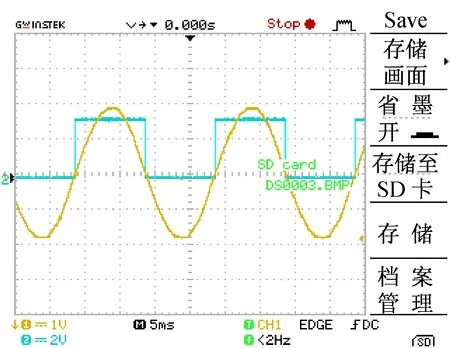

(1) 硬件電路驗收。驗收成績占總成績的30%。硬件部分的驗收包括兩個部分,首先交流信號的調理電路是否達到要求,本系統要求采樣信號等于傳感器信號衰減一半然后疊加1.5 V,合格標準如圖2(a)所示;而硬件過零檢測要求將電網交流信號轉換為同頻率的數字信號,正弦波的正半波變換為高電平,正弦波的下半波變換為低電平,合格標準如圖2(b)所示。

(a) 調理電路驗收波形

(b) 硬件過零電路驗收波形

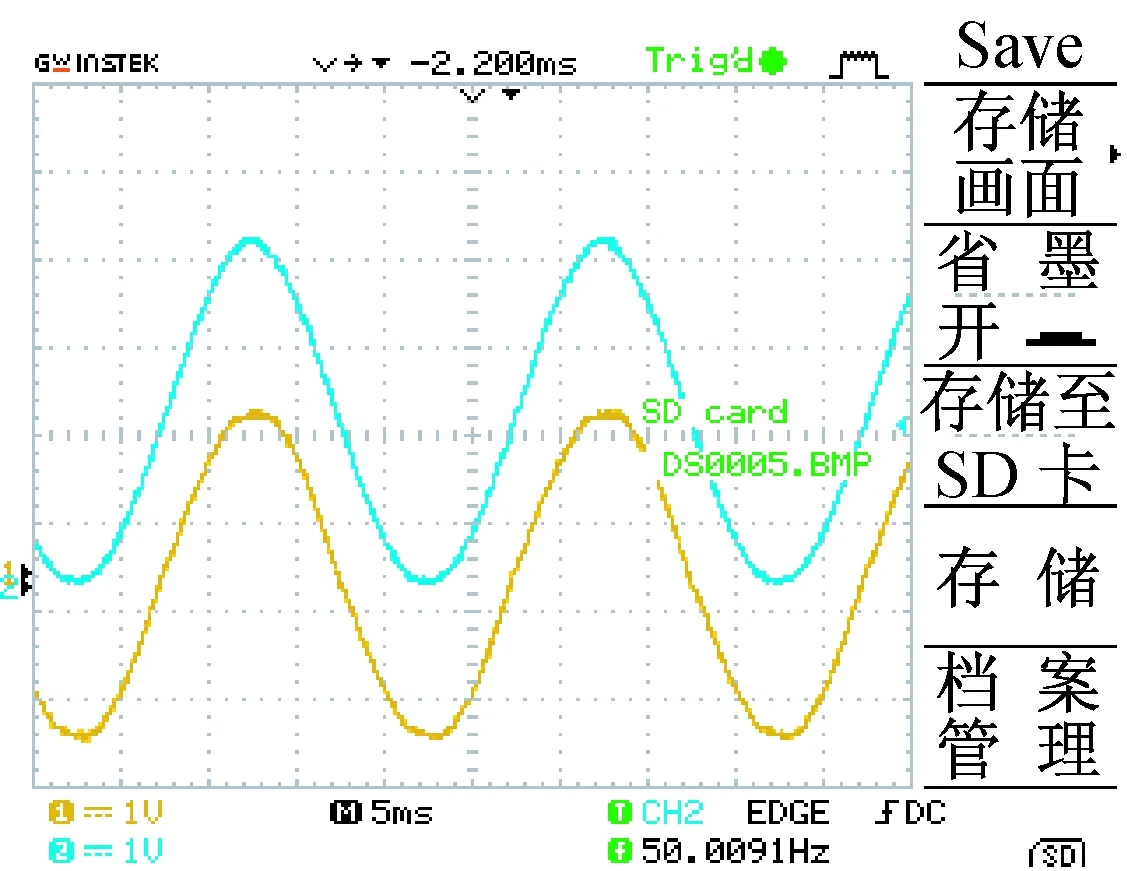

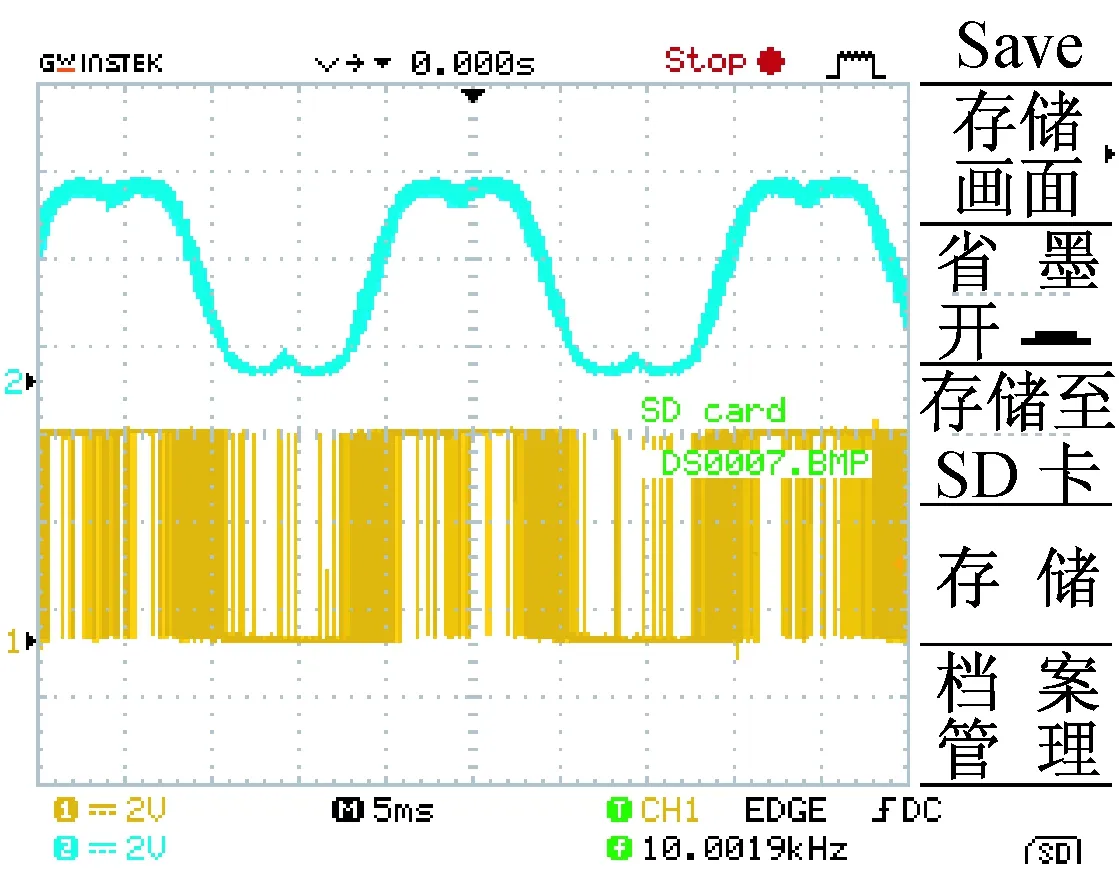

(2) 軟件驗收。軟件完成占總成績20%,軟件的驗收包括兩個部分,即諧波檢測的驗收和空間矢量模塊的檢查。諧波檢測的檢查可以設定輸入為基波加一定比例的5次諧波和一定比例的7次諧波,看檢測出的基波是否和原模擬的基波一致,檢查波形見圖3(a),而空間矢量模塊軟件的編程可以固定基波頻率50 Hz,開關頻率10 kHz,調制度0.9,檢查PWM輸出和PWM輸出濾波后的波形見圖3(b)。

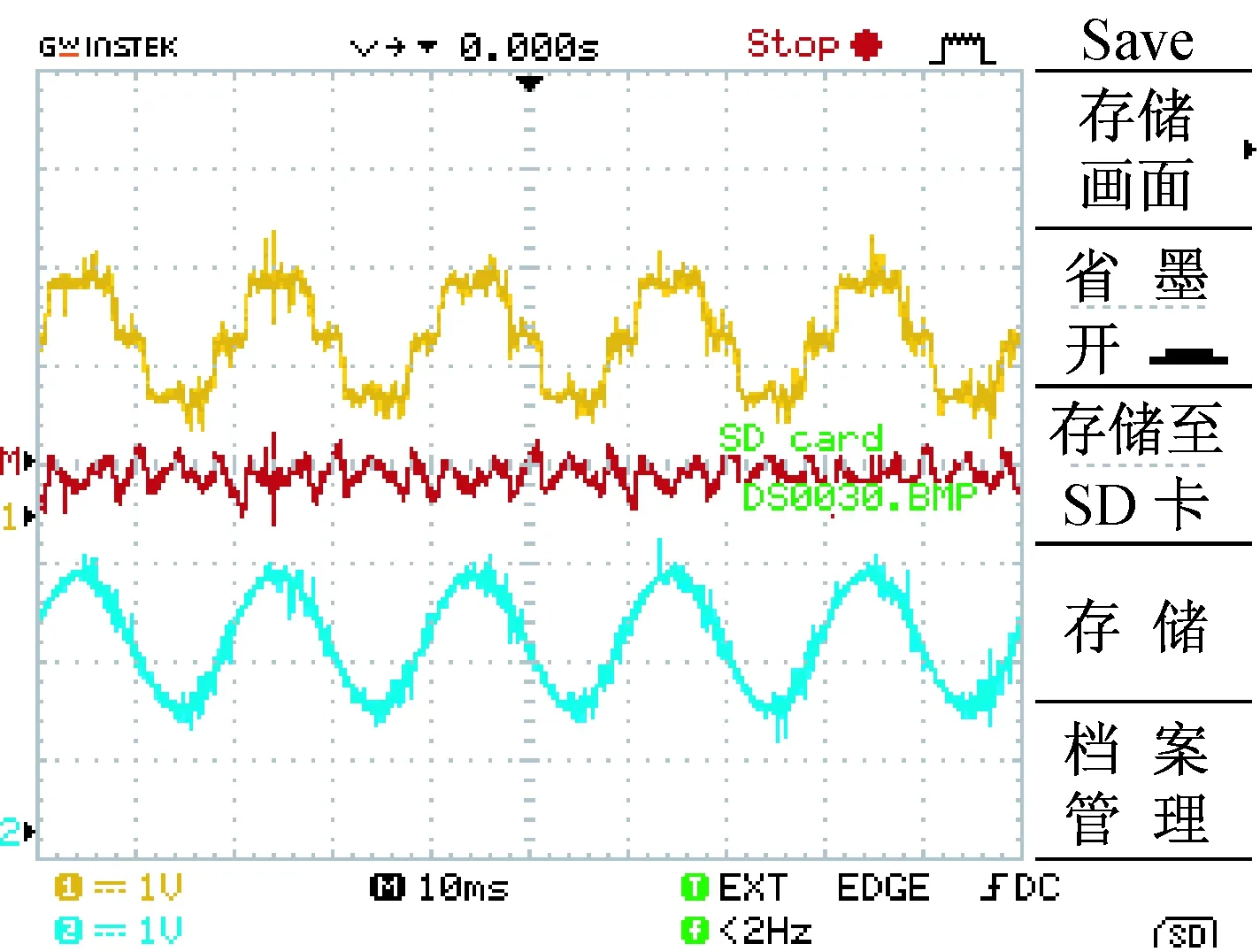

(3) 系統調試驗收。占總成績30%,合格標準為通過往電網注入諧波,電網電流的波形得到明顯改善,THD能夠從降低到5%以下。驗收波形如圖4所示。

(4) 實驗報告。占20%。實驗報告中應包括上文中所要求的內容,必須認真撰寫,這樣對同學撰寫畢業論文和以后工作中行文都有非常重要的幫助。

4 結 語

本文提出一種以電力有源濾波器設計為主線的嵌入式技術綜合設計實驗,該方案有以下幾個優點:首先該方案綜合了嵌入式技術的絕大部分學習內容,解決了以往實驗內容單一的問題。其次通過該綜合實驗,使學生初步掌握嵌入式技術工程設計的基本過程和方法,開拓思維能力和創新能力,培養學生實事求是的科學態度、嚴謹的工作作風和團隊精神。最后開好綜合性實驗為進行畢業設計和將來從事實際工作打下良好的基礎。

(a) 諧波檢測驗收波形

(b) 空間矢量驗收波形

圖4 系統聯調驗收波形

[1] 管 慶,胡 全.“DSP技術”課程及其實驗[J].電氣電子教學學報,2004(2): 70-72.

Guan Qing, Hu Quan. "DSP technology" course and experiment [J]. Journal of Electrical and Electronics Teaching, 2004(2): 70-72.

[2] 黃慧春,胡仁華.DSP應用教學的探討和實踐[J].電氣電子教學學報,2006(12): 61-63.

Huang Hui-chun, Hu Ren-hua. Discussing and practice of DSP application teaching[J]. Journal of Electrical and Electronics Teaching, 2006(12): 61-63.

[3] 張 寧.DSP原理與應用的教學要點及方法探討[J].實驗技術與管理, 2007(6): 19-24.

Zhang Ning. DSP principle and application essentials and methods of teaching[J]. Experimental Technology and Management, 2007(6): 19-24.

[4] 楊德先.電氣工程專業綜合實驗平臺和實驗教材建設[J].電氣電子教學學報,2007(1): 65-67.

Yang De-xian. Electrical engineering comprehensive experimental platform and experimental teaching material construction[J]. Journal of Electrical and Electronics Teaching,2007(1): 65-67.

[5] 王革思,謝 紅,王松武.電子電路虛擬實驗平臺的研究與實踐[J].實驗科學與技術,2010,8(1):93-96.

Wang Ge-si, Xie Hong, Wang Song-wu.The research and practice of electronic circuit virtual experiment platform[J]. The Experimental Science and Technology,2010,8(1):93-96.

[6] 劉翠紅,陳秉巖,王建永. 基于學生實踐和創新能力培養的實驗教學改革[J]. 科技創新導報,2011(1):151-152.

Liu Cui-hong, Chen Bing-yan, Wang Jian-yong. The experimental teaching reform based on the students' practical and innovative ability [J]. Science and Technology Innovation Herald,2011(1):151-152.

[7] 寧曉梅,陳爽爽. 多元化教學模式在優化計算機基礎課實驗教學的探索[J]. 黑龍江科技信息,2011(12):170-275.

Ning Xiao-mei, Chen Shuang-shuang. Diversified teaching mode in the optimization of experimental teaching of computer basic course of exploration [J]. Heilongjiang Science and Technology Information,2011(12):170-275.

[8] 李金萍,陸 玲,劉自強,等. 數字圖像處理課程實驗教學改革探索——在實驗教學中培養學生創新實踐能力[J]. 科技視界,2012(7):23-24.

Li Jin-ping, Lu Ling, Liu Zi-qiang,etal. Digital image processing course experimental teaching reform to explore, cultivate students' innovative practice ability in the experiment teaching[J]. Horizon of Science and Technology, 2012(7):23-24.

[9] 張 晶. 基于交互式Flash技術的網絡虛擬大學物理實驗的探索與實踐[D].蘇州:蘇州大學,2004.

[10] 王行娟. 基于LabVIEW虛擬儀器實驗教學系統的研究[D].武漢:武漢理工大學,2007.

[11] 張小林,周美華,李茂康. 綜合性、設計性實驗教學改革探索與實踐[J]. 實驗技術與管理,2007(7):94-96.

Zhang Xiao-lin, Zhou Mei-hua, Li Mao-kang. Comprehensive and designing experiment teaching reform, exploration and practice [J]. The Experiment Technology and Management,2007(7):94-96.

[12] 榮 昶,趙向陽,蔡惠萍. 實驗教學與創新能力培養探析[J]. 實驗室研究與探索,2004(1):12-14,22.

Rong Chang, Zhao Xiang-yang, Cai Hui-ping. The experiment teaching and innovation ability training [J]. Research and Exploration in Laboratory, 2004(1):12-14,22.

[13] 張學軍,王鎖萍. 全面改革實驗教學, 培養學生創新能力[J]. 實驗室研究與探索,2005(1):4-6.

Zhang Xue-jun, Wang Suo-ping. Comprehensive reform experiment teaching and cultivating students' innovative ability [J]. Research and Exploration in Laboratory, 2005(1):4-6.

[14] 王吉會,趙乃勤,李寶銀,等. 創建實驗教學新體系培養學生創新能力[J]. 實驗室研究與探索,2005(3):8-10.

Wang Ji-hui, Zhao Nai-qin, Li Bao-yin,etal. Create a new experiment teaching system and cultivate students' innovative ability [J]. Research and Exploration in Laboratory,2005(3):8-10.

[15] 程金林,吳 斌,靳曉枝,等. 高校實驗教學考核模式的改革與實踐[J]. 實驗室研究與探索,2005(4):76-78.

Cheng Jin-lin, Wu Bin, Jin Xiao-zhi,etal. Experimental teaching reform and practice of assessment model [J]. Research and Exploration in Laboratory,2005(4):76-78.

[16] 張 鋒,劉曉燕,莫 琦. 關于電工電子實踐教學改革的研究與探索[J]. 中國電力教育,2012,36:59-60.

Zhang Feng, Liu Xiao-yan, Mo Qi. Research on electrical and electronic practice teaching reform and exploration [J]. China Power Education,2012,36:59-60.