提升大學生“學平險”投保率的若干思考——以廈門華廈職業學院為例

馮宇蕾FENG Yu-lei

(廈門華廈職業學院財會金融系,廈門361024)

0 引言

學生平安保險(簡稱“學平險”)是國家專為大、中專學生特意設計的保費低保額高的保險險種[1]。對于因疾病住院、意外傷害及意外傷害造成的醫療費用支出,均可獲得賠付。這是國家為每位參保學生提供的福利,也是參保學生享受的權利。“學平險”是為了保障大中專學生在校期間的平安健康、維護社會的穩定、減輕學生家長和學校抵御意外事故的經濟負擔的一項措施,于國、于民、于校、于學均有利,是安全帶,穩定器,防洪堤[2]。“學平險”的穩健發展,對行業、高校、學生及家長等多方都具有重要意義。

筆者于2013年上半年對廈門華夏職業學院在校生進行了有關“學平險”的問卷調查,旨在了解在校大學生對“學平險”的認知度和投保現狀,在該校更好地普及“學平險”,為提高學生投保率提供理論依據,現將調查問卷結果分析報告如下。

1 當前我國大學生“學平險”投保現狀

“學平險”在全國得到迅速推廣應該追溯到1985年。因保費低,曾受到廣大學生和院校的高度青睞,每年投保率都在95%以上,曾被稱為學生的“護身符”,但是,由于操作不規范等種種原因,政府于2003年開始政策干預,要求投保必須遵循學生自愿原則,致使投保率大幅下降,至此未成年人的保障處于真空狀態。統一投保被叫停,等于失去了院校這一強有力的推廣平臺,“學平險”投保率的持續下滑,再加上銷售渠道不暢,學生積極性不高,“學平險”之路越走越窄,而出險率的頻頻走高,成本加大使保險公司在“學平險”上處于虧損狀態,面臨著較大的挑戰。

2 對華廈職業學院調查數據統計與分析

本次調查針對不同年級不同專業的學生進行。共發放108份調查問卷,全部收回,有效答卷100份,有效率為92.6%。

2.1 成長環境對“學平險”認知度的影響 在回收的100份有效問卷中,來自農村的學生有67份,城市的學生有23份,來自城市郊區學生有10份;在農村學生中,其中對“學平險”了解的有4人,一般了解的有29人,不了解的34人;從中可以看出:來自農村的學生對“學平險”了解甚少。來自城市郊區學生了解者4人,不了解者4人;在23位城市學生中,有16位學生對商業保險有所了解,但對“學平險”具體內容幾乎不了解;有7位學生較為了解。上述數據顯示,無論是來自城鎮,還是來自農村,大學生對“學平險”的認知與了解都十分有限。

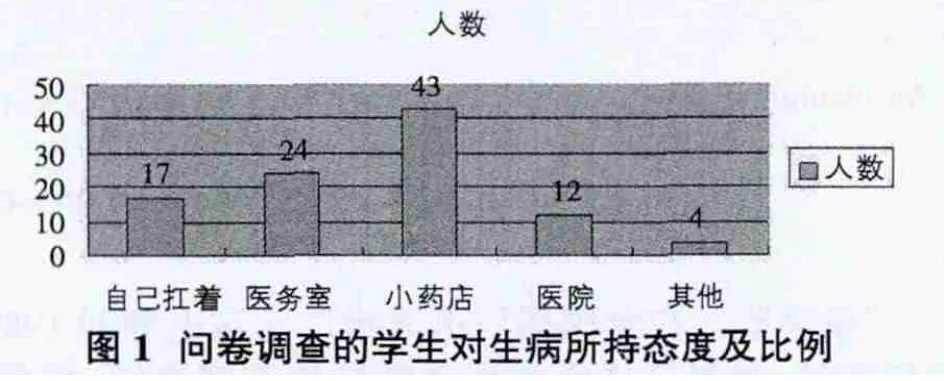

2.2 慣性思維與“學平險”認知度的關系 對于“生病首選的做法是什么”這個問題,調查結果顯示:在17%的學生生病習慣自己扛著,覺得過段時間就會好了;有24%的學生生病時選擇學校醫務室;12%的學生去大醫院看病;43%的學生選擇去小藥店買藥;另外4%的學生則選擇睡覺、休息、多喝水等方式。如圖1所示。本調查顯示:生病時習慣自己扛著的學生大部分來自農村,而去大醫院的學生基本上是來自城市,這與家庭經濟條件有一定的關聯;選擇學校醫務室的學生,主要是考慮在校內看病,距離近、方便;選擇藥店的學生認為去大醫院看病的程序復雜,浪費時間,而且費用較貴,所以不去醫院。

2.3 經濟因素對“學平險”投保率的影響 醫療費用是影響大學生對“學平險”投保率的一個重要因素。調查顯示:51%學生認為當前的醫療費用一般,13%的學生認為費用不高,可以接受;22%的學生認為當前醫療費用較高,家庭負擔重;11%的學生認為醫療費用太重,家庭的經濟能力根本承受不了,該部分學生成為未投保“學平險”主要群體;僅有3%的學生認為當前醫療費用對家庭來說沒有負擔。如圖2所示。可以看出,當前醫療費用的負擔雖對大學生了解“學平險”無多大關系,但是否投保過“學平險”,卻是一個很重要的直接因素,因此,大學生當前的醫療費用造成的家庭負擔與“學平險”投保率有緊密的相關性。

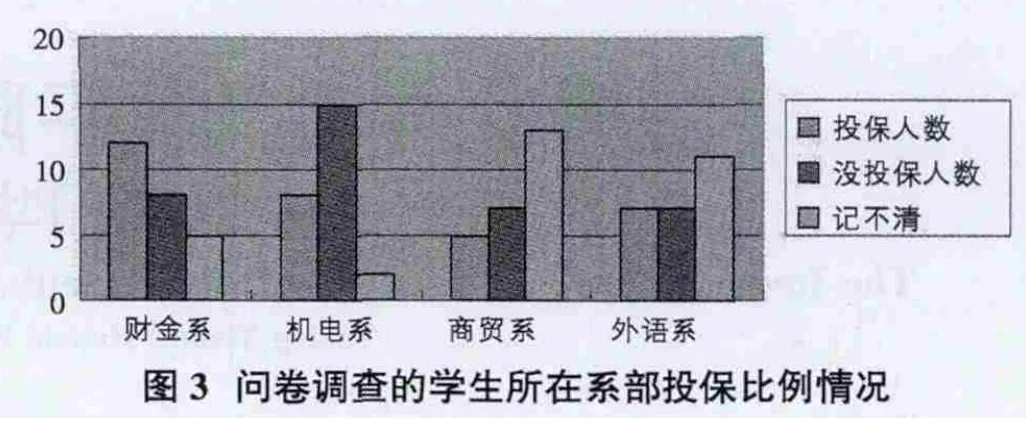

2.4 專業與非專業學生對“學平險”投保率的影響 在投保率這個問題上,回收的100份問卷調查數據顯示:被調查學生來自不同專業,其中財金系的學生投保率占48%,信息與機電工程系占32%,商貿管理系占20%,外語系占28%,如圖3所示。財金系學生投保率雖然比其它系高,但對“學平險”了解只占4%,而其它專業比它更高,如:商貿管理系8%。原以為保險是金融領域的,金融學生至少應有一些“學平險”的概念和理念,但調查結果表明,其中的專業性和投保率,未見有明顯的相關性。

通過調查可以看出:學生所學專業對于其本人對“學平險”的認知度無多大影響,大部分學生對“學平險”認識程度普遍較低。因此,學校應加強“學平險”的宣傳,提高新生對“學平險”的認知。

3 “學平險”投保問題分析

曾受到眾多在校學生青睞,由學校統一投保的“學平險”因保費低、保障高,一度被稱為學生的“護身符”;但由于種種原因,被叫停的“學平險”失去了教育機構這一推廣平臺后,“學平險”之路越走越窄:銷售渠道不暢、學生購買此險種的積極性不高、投保率低、出險率高,給經營“學平險”的保險公司帶來了一定的負面影響。無論從社會效益還是經濟效益出發,保費低、承保手續簡便的“學平險”都是學生風險保障的有效手段,但作為一種公益性險種,“學平險”投保規模的下滑正在使其失去保險產品應有的意義。曾經風光無限的“護身符”變成了“冷產品”。分析原因如下:

3.1 宣傳力度不夠,學生對相關保險知識了解不足 調查結果顯示:我校大學生對“學平險”的了解相關途徑較少,甚至對已投保的“學平險”也知之甚少;另外,保險公司針對大學生的宣傳渠道窄,即使大學生自身需求某些險種(如旅游意外險),因缺乏了解而未能購買保險。加之很多家長只是知道有保險,但對諸多險種卻不了解,更難熟知保單的條款,甚至有人竟然不知由誰支付“學平險”的保費。

3.2 險種單一、賠付難等問題制約大學生對“學平險”的認可“學平險”含住院醫療保險、意外醫療保險、意外傷害保險、意外傷害造成的殘疾或死亡保險等,風險保障單一,所繳的基數低,因此賠付額也較低。某高校大學生參加的商業醫療保險調查顯示[3]:因意外傷害門診獲得賠付比例平均72.06%,因意外傷害住院的賠付比例平均63.29%,而住院醫療的賠付比例平均只有44.73%。在我校本調查中,72%的學生認為“學平險”是有保障的,購買是有必要的,說明學生對該保險認可度較高;43%的學生有意向購買此保險;卻僅有35%的學生已經購買此保險。而影響學生對“學平險”的投保率的諸多因素中除學生對險種的了解程度、學生的僥幸心理、宣傳力度、家庭的經濟狀況外,理賠過程異常繁瑣、困難也是主因;當意外事故發生需要理賠時,有時保險公司未及時處理,以被保險人遞交材料證件不全、理賠人數多需排隊等待等各種理由拖延保險費的發放;有過理賠經歷的學生說,為了報銷一點醫療費,有時得來回跑數次去保險公司才能補齊資料,要花一個月的時間才能完成理賠,真是費神費時。

隨著學生的外出實踐活動和旅行增加,學生的患疾風險、交通、旅游意外事故等風險加大。保險公司應適時改變風險保障單一的“學平險”,開發出更多險種,給學生提供更多選擇機會,完善學生風險保障體系;還應加大理賠方面改革,改變當前保險賠付難的局面。

3.3 學生重視程度不夠 目前學校涉及貧困學生醫療保障部門有:學生處、學生資助中心、財務處及后勤醫療等,但尚未明確領導責任,未形成便捷通道,使患病貧困學生能及時檢查、診治、轉診、及時支付治療費;而患病貧困學生不了解詳細程序,同時學校對貧困學生的界定存在一定難度,目前尚無法完全避免學生為享受資助政策而摻假或造假。故學校需進一步加強相關教育,使貧困學生加強自身對醫療保障的重視,減少僥幸心理,改變其認為自己身體沒問題,多交幾十元錢沒有必要的看法;改變其認為交了保費,但并未享受醫療服務,很不劃算的想法。

在一項涉及5所高校的學生參加醫療保險的意愿情況調查中[3],75.7%的大學生愿意參加學校開展的健康保險,24.3%的大學生不愿參加;不愿參加者主要原因有:自己身體健康無需購買醫療保險、費用過高、醫療保險的作用不大等。另外,學校投入學生的健康教育方面不足.對學生身體健康及疾病預防方面缺乏指導和咨詢。甚至有的學生患病后自己到藥店買藥,這些都使得大學生的健康風險與成本進一步加大。

4 提升“學平險”投保率的若干思考

4.1 加大“學平險”知識宣傳力度 因“學平險”由學生自愿投保,學生的投保率較低。只有更好的提高學生對“學平險”的認知度,才能保證更高的投保率,才能更完善地加強對學生的風險管控。這就需要加大對“學平險”的宣傳力度,保險公司提高學生投保后的服務以及出險后學生理賠維權意識的加強。貧困學生醫療保障意識比較淡薄,學校對醫療保障制度及其相關政策的宣傳與重視尚需進一步的加強。在本次問卷調查中,居然有56%的學生對“學平險”不了解,有些學生還在問什么是“學平險”?怎么都沒聽過啊?所以,加大“學平險”的宣傳尤為重要。首先,保險公司或是學校應在新生入學的時候,有必要把“學平險”條款、責任范圍、作用、注意事項進行較為詳細的介紹。在工作中,要注重宣傳發動,積極推行“學平險”。在日常工作會議上要溝通交流學生參保“學平險”對學校防范風險的好處,組織全體教師學習相關“學平險”專題知識講座,大力宣傳“學平險”交費低、保障高等特點,以期得到全體師生對“學平險”的認可。

4.2 提高大學生自身的保險意識 通過這次問卷調查,筆者認為提高大學生自身的保險意識十分的重要:

①提高大學生保險意識:加強學校保險教育是提高大學生保險意識的重要舉措,認真學習保險相關法規,要充分認識到大學生保險意識是學生綜合素質的重要組成部分,對于防范大學生風險、促進提高全民保險意識及建設和諧校園具有重要意義。②開設保險類相關課程:加強保險學科和保險教材建設,開設保險類必修課和選修課,拓寬保險教育人才培養渠道。以開設相關課程、講座等形式,引導大學生學習并掌握保險知識、增強保險意識、提高保險知識水平和應對風險的能力。③加強保險文化建設:學校可以組建保險類學生社團、組織,充分利用校園廣播站、校報、宣傳欄等媒介宣傳保險知識;加強保險文化建設,積極開展征文賽、辯論賽、書法賽、小品、模擬保險等校園文化活動。努力營造“學保險、懂保險、用保險”的校園保險文化良好氛圍。④參加保險實踐:學校可以組織學生利用寒暑假開展“送保險下鄉”實踐活動,在宣傳保險中學習保險,積極提高保險意識。

4.3 完善“學平險”的售后服務“學平險”是根據保險行業的“大數法則”而設計的一種險種,通過大多數人的投保來保障少數人的意外需求。學生是被保險人,又是無行為能力的人,而家長是投保人。期間,中間環節較多,哪個環節不到位,哪項工作做的不細、解釋不清都有可能出問題。作為弱勢群體的消費者不可能與保險公司平等對話,保險公司需提高自己的服務意識,尊重消費者的權利,保險業才能贏得消費者的信賴。在國外保險公司進入中國市場后和國內比的就是服務,特別是售后服務,保險并非賣出單等人理賠就行了,更重要的是產品前期的宣傳和后期的售后服務。因此,處險及時,理賠到位是做好“學平險”的關鍵。學生發生了意外傷害,學校要第一時間了解情況,督促學校與投保人積極配合協調,在保險框架內盡可能地為學生減輕負擔,讓學生家長滿意。同時讓“學平險”得到師生們的認可,使學生平安保險工作的健康發展得到保障。

4.4 建立專門的學生傷害事故保險理賠機構 在我國絕大部分地區尚缺少專門處理學生傷害事故及其保險理賠的專門機構。由于學生安全事故的責任難以界定,處理起來非常棘手,家長告學校告老師的事件經常發生,給學校造成了極大的困難。為了減少安全事故帶來的麻煩,甚至有學校在體育課外不準學生使用體育器械,非上課時間不讓學生逗留校園;有些學校更是不敢組織戶外活動。按照《學生傷害事故處理辦法》第十八條的規定[4]:學生發生傷害事故,學校與受傷害學生或家長可以通過協商方式解決;雙方自愿,可以書面請求主管教育行政部門進行調解。學生出險后,學校成為處理學生傷害事故的主體之一,一旦家長與校方協議、教育行政部門調解無效,學校將面臨巨大的壓力。成年學生或者未成年學生的監護人可以依法直接提起訴訟。既有來自家長的問責和索賠,更有來自教育行政部門的問責,然而這兩者都會影響到教育行政部門對學校的考核及校長的政治生命。若家長也不愿意通過法律訴解決,而寄希望于通過上訪,通過教育行政的壓力機制來滿足自身的利益補償,而獲取行政壓力的過程和手段必將影響到學校的教育教學秩序。由于中國學生市場巨大,因此建立專門的學生傷害事故保險理賠機構,不僅能減輕學校的壓力,也能對學生保險這一市場進行規范化[5]。

5 結論

通過本次跨時一個多月的問卷調查與分析,可以看出“學平險”在學生心中的“地位”較低。“學平險”可謂是學生的護身符,然而仍有一半以上的學生沒有投保。未投保的原因大同小異,但最主要的還是因為“學平險”的宣傳不夠。暫不說學生都能很好的利用“學平險”來為自己規避風險,從基本層面來講,大部分學生對“學平險”根本就不了解,甚至有學生反映連“學平險”這個名詞都沒聽說過!可見宣傳有待提高,只有讓學生們都了解了“學平險”的保障理賠,才能讓“學平險”在校園里發揚光大,才能真正的成為學生的護身符!加大宣傳,可從每個人做起。希望從不同方面入手,盡快地改變這一現象,讓“學平險”在校園遍地開花!

[1]盧春香.學生團體保險研究[D].華東師范大學,2003.

[2]郝博.學平險發展的困境與對策[J].金融觀察,2009(15).

[3]趙永生,尹陽娜,李雯雯等.北京市大學生醫療保險現狀調查及政策分析[J].中國青年研究,2006(9).

[4]周強.大學生體育活動傷害事故的法律責任問題研究[J].內蒙古師范大學學報(哲學社會科學版),2004(3).

[5]孫相禮,蘇學謙.對學平險經營情況的剖析與對策[J].江蘇保險,1996(Z2).