重肝病人應急性血糖升高的護理措施探析

施潔琴

浙江大學醫學院附屬第一醫院感染科,浙江 杭州 310006

重肝病人應急性血糖升高的護理措施探析

施潔琴

浙江大學醫學院附屬第一醫院感染科,浙江 杭州 310006

目的通過對重肝病人應急性血糖升高臨床護理進行分析,總結護理經驗。方法選取該院2012年1月—2014年1月期間就診的重肝病人應急性血糖升高者84例,所有患者應用臨床正規重肝應急性血糖升高的治療方法,同時對照組患者給予常規護理,觀察組給予全面護理,觀察兩組患者治療有效率和死亡率,以及治愈時間長短。結果觀察組患者治療有效率高于對照組,死亡率明顯降低。觀察組應急性高血糖治愈時間明顯短于對照組。結論對重型肝病應急性高血糖給予及時治療的同時,進行全面的臨床護理,能夠明顯降低死亡率,提高治療總有效率,值得臨床推廣應用。

重肝;應急性血糖升高;護理

重型肝炎,簡稱重肝,是嚴重的肝臟疾病,肝細胞大量壞死,功能嚴重受損甚至肝衰竭。肝臟是糖代謝、各種代謝激素、細胞因子合成和滅活的主要器官[1]。肝細胞壞死,一方面導致肝細胞內糖原和代謝激素以及細胞因子大量釋放入血,短時間內血糖急劇升高,稱為應激性血糖升高。這種高血糖狀態破壞機體內環境穩態,加重病情,使機體容易感染,甚至導致死亡。為了提高臨床重肝病人合并應急性血糖升高患者治療的有效率,選取2012年1月—2014年1月來該院就診的此類患者84例,探討全面護理對臨床療效的影響,結果滿意,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2012年1月—2014年1月來該院就診的重肝病人應急性血糖升高者84例,隨機分為觀察組和對照組,每組各42例。觀察組男27例,女15例,年齡43~69歲,平均年齡(50.1± 10.2)歲。對照組男29例,女13例,年齡42~70歲,平均年齡(49.8±11.0)歲。兩組患者在性別比例、年齡等方面差異不明顯(P>0.05),具有可比性。

1.2 選擇標準

1.2.1 診斷標準重肝患者入院后,隨機測量2次以上,空腹血糖≥6.9 mmol/L,或隨機血糖≥11.1 mmol/L,并排除有糖尿病病史,即可診斷重肝應急性高血糖[2]。

1.2.2 排除標準①無合作意向者;②存在意識障礙者;③合并心臟病、高血壓、糖尿病等其他嚴重基礎疾病者;④同時應用利尿劑糖皮質激素、降壓藥、避孕藥等藥物者。

1.3 方法

所有患者應用臨床正規重肝應急性血糖升高的治療方法,對照組患者給予常規護理,觀察組給予全面護理,觀察兩組患者對治療有效率和死亡率,以及治愈時間長短,對比分析全面臨床護理對重肝病人應急性血糖升高的臨床效果。

1.4 臨床護理

1.4.1 常規基礎護理保證充足的營養,根據病人具體情況以碳水化合物為主配合優質蛋白飲食,進食量應固定。密切觀察患者飲食情況,患者如出現餐后嘔吐時,應額外補充甜食,以免出現低血糖。

保持患者皮膚清潔干燥,及時更換貼身衣物與床褥被單,多為患者翻身;每日對房間進行消毒,開窗通風;加強護理足部,防止組織缺血壞死感染。

1.4.2 全面護理重肝患者應急性血糖升高需經常抽血化驗以及皮下注射胰島素,患者容易產生焦慮抑郁等負面情緒。護理人員應與患者交流,取得患者信任,幫助其樹立治愈的信心。

疾病嚴重時,患者應絕對臥床休息,增加肝臟血流量促進肝臟功能的恢復。疾病穩定后,應盡早下床活動,但時間不可太長,以免對疾病康復帶來負面影響。

1.5 統計方法

應用SPSS18.0統計學軟件進行處理,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

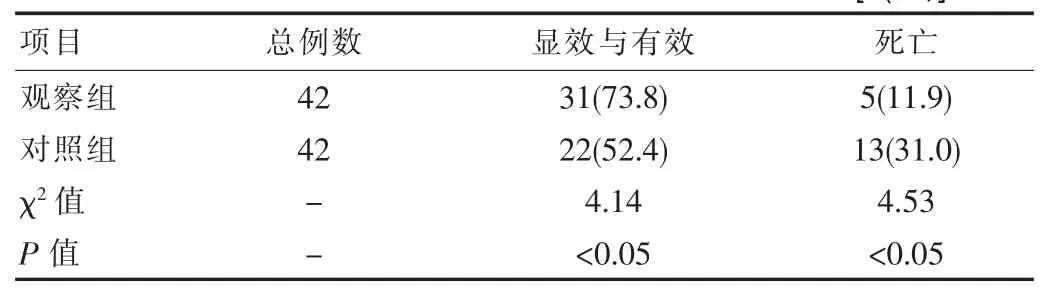

觀察組患者治療有效率遠遠高于對照組,死亡率明顯降低,差異明顯有統計學意義(P<0.05),見表1。觀察組重肝患者應急性高血糖治愈時間(47.3±4.6)d明顯短于對照組的(54.1±5.9)d,差異明顯,有統計學意義(P<0.05)。

表1 觀察組與對照組患者治療有效率與死亡率對比[n(%)]

3 討論

重型肝炎肝功能嚴重受損甚至出現肝功能衰竭,并發癥多,預后很差。常見應激性血糖升高,這種高血糖狀態破壞機體內環境穩態,加重病情,使機體容易感染,甚至導致死亡[3]。為了提高重肝病人合并應急性血糖升高患者臨床治療效果,選取來我院就診的此類患者84例,并在現行治療方法的基礎上進行護理經驗探索。結果觀察組患者治療有效率遠遠高于對照組,死亡率明顯降低,同時應急性高血糖治愈時間也明顯短于對照組,差異明顯有統計學意義。

綜上所述,對重型肝病并發應急性高血糖給予及時治療的同時,進行全面的臨床護理,相對于給予常規護理能夠明顯降低死亡率,提高治療總有效率,改善預后,值得臨床推廣應用。

[1]蔣延玲,肖英男,蓋長月,等.肝源性糖尿病的臨床觀察與護理分析[J].吉林醫學,2013,34(36):7746.

[2]邢麗群,李俊秋,鄧瑩,等.肝源性糖尿病的臨床護理特點與健康教育[J].中國實用護理雜志,2004,20(22):10-11.

[3]余文琴.肝源性糖尿病78例臨床護理[J].齊魯護理雜志,2008,14(15): 105.

R473.6

A

1672-4062(2014)07(b)-0072-01

2014-04-16)