混合能量存儲系統中直流變換器在峰值電流控制下的混沌問題

吳志偉,張建龍,殷承良

(上海交通大學,汽車電子控制技術國家工程實驗室,上海 200240)

前言

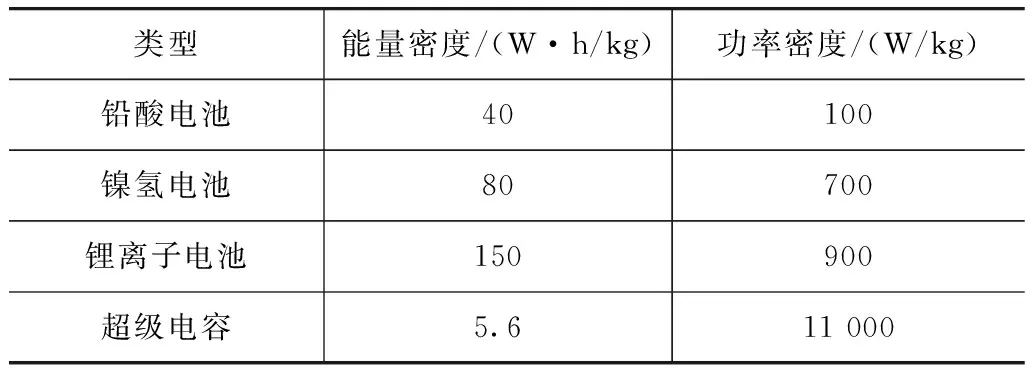

隨著混合動力汽車混合度的提高,對能量存儲系統的功率密度要求進一步提高。能量存儲系統的發展狀況如表1所示。將高功率密度的超級電容與高能量密度的電池結合起來構成混合能量存儲系統,有利于改善系統性能,提高系統循環壽命。

目前利用直流變換器將超級電容和電池連接的混合能量存儲系統方案是研究熱點[1-4]。超級電容和電池的能量分配通過控制直流變換器來實現。直流變換器的控制技術主要分為電壓控制和電流控制技術。相對于電壓控制技術,峰值電流控制技術具有優越的負載調整特性和抗輸入擾動能力,易于實現限流和過流保護等優點[5-6],因而獲得了廣泛應用。本文中重點研究了峰值電流控制模式下直流變換器在混合能量存儲系統應用中的動力學行為,在發生分岔和混沌現象時分析超級電容和電池的電壓關系。對于分岔和混沌現象,采用斜坡補償峰值電流控制方法,改善直流變換器的控制品質。

表1 能量存儲單元發展狀況

1 混合能量存儲系統方案

直流變換器是混合能量存儲系統設計中的關鍵部件。文獻[7]中研究寬電壓輸入波動情況下應力水平,發現升降壓半橋雙向直流變換器是該應用的最佳選擇。圖1示出主動并聯混合能量存儲系統方案,超級電容通過該雙向直流變換器連接到直流母線,超級電容電壓可在寬范圍自由變化,所以超級電容能得到充分利用。電池直接連接到直流母線驅動電機,直流母線電壓相對穩定。超級電容選用Maxwell BMOD0165 P048,工作電壓范圍為24~48V。

2 峰值電流控制下的混沌現象

以雙向直流變換器的降壓模式為例,分析開關電源中的動力學特性。降壓模式峰值電流控制框圖如圖2所示。

以流過電感的電流作為控制對象,將其與目標電流比較的結果輸入到RS觸發器的R腳。輸出PWM信號對開關管S1進行開通和關斷控制,改變受控電流的大小。

降壓模式下,將峰值電流控制表示為

(1)

其中:M1=(Ub-Uuc)/L;M2=Uuc/L

式中:Ub和Uuc分別為電池和超級電容電壓;M1和M2分別為電流上升和下降的斜率值;Iref為目標電流。

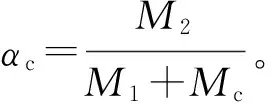

定義α為

α=M2/M1

(2)

圖3示出當超級電容電壓為36V時,超級電容隨著電池電壓變化的動力學行為。在每個電壓下,隨機電流初始值經過2 000個開關周期,取最后的500個開關周期結果,畫出動力學行為圖。由圖可見:當電池電壓大于72V,即α<1時,迭代結果為不動點,被控電流穩定;當電池電壓等于72V,即α=1時,出現分岔現象,迭代結果出現兩周期點,電流發生次諧波振蕩;當電池電壓小于72V,即α>1時,兩周期點逐漸變為任意周期點,動力學行為變為混沌。

圖4示出當電池電壓為74V時,超級電容隨著電壓而變化的動力學行為。由圖可見:當超級電容電壓小于37V,即α<1時,迭代結果為不動點,被控電流穩定;當超級電容電壓等于37V,即α=1時,出現分岔現象,迭代結果出現兩周期點,電流發生次諧波振蕩;當超級電容電壓大于37V,即α>1時,兩周期點逐漸變為任意周期點,動力學行為變為混沌;當2Uuc=Ub時,出現分岔,隨著超級電容電壓升高,最終產生混沌現象。

當電池電壓為72V,超級電容電壓為36V,直流變換器工作在兩周期點振蕩,電流紋波增大,見圖5。

當電池電壓為60V,超級電容電壓為36V,直流變換器工作在多周期振蕩的情況,被控電流不穩定,如圖6所示。當出現分岔和混沌現象,直流變換器工作不穩定,電流紋波大。

升壓模式下的峰值電流控制表示為

(3)

其中:M1=Uuc/L;M2=(Ub-Uuc)/L

按照降壓模式得到結論,當α≥1,即Ub≥2Uuc時,升壓模式出現分岔,最終產生混沌現象。

3 斜坡補償

Mc=(M2-αcM1)/αc

(4)

當超級電容電壓為36V,電池電壓為72V時,補償前后電感電流對比如圖7所示。補償后電感電流穩定,未發生次諧波振蕩;未補償時,平均電流為91A,補償后平均電流為90.1A。

當超級電容電壓為45V,電池電壓為72V時,電感電流如圖8所示。未補償時,平均電流為88.7A,補償后平均電流為78.8A。斜坡補償的斜率值越大,平均電流下降幅值也越大。

4 結論

當α≥1時,直流變換器工作過程中發生分岔和混沌現象,電流紋波大,控制品質變差。采用斜坡補償方法,可使直流變換器在超級電容和電池電壓變化范圍內穩定工作,不再發生分岔和混沌現象。

當α>1時,斜坡補償的斜率值越大,平均電流下降幅值也越大。

針對直流變換器在混合儲能系統中的應用,本文中通過建立直流變換器在峰值電流控制下的動力學模型,研究在電池和超級電容工作電壓范圍內的動力學形態,總結分岔和混沌發生的規律。對于分岔和混沌現象,采用斜坡補償方法,使電感電流穩定,改善直流變換器控制品質,從而保證混合能量存儲系統的能量管理策略按照預期實施。

參考文獻

[1] Miller J M, Deshpande U, Dougherty T J, et al. Power Electronic Enabled Active Hybrid Energy Storage System and Its Economic Viability[C]. IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition,2009.

[2] Miller J M. Trends in Vehicle Energy Storage Systems: Batteries and Ultracapacitors to Unite[C]. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, VPPC 2008, Harbin.

[3] Jian C, Emadi A. A New Battery/ultra-capacitor Hybrid Energy Storage System for Electric, Hybrid and Plug-in Hybrid Electric Vehicles[C]. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, VPPC 2009:941-946.

[4] Miller J M, Sartorelli G. Battery and Ultracapacitor Combinations-Where Should the Converter Go[C]. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, VPPC 2010.

[5] RonLen.實用開關電源設計[M].王正仕,張軍明,譯.北京:人民郵電出版社,2006.

[6] 劉樹林,劉健,鐘久明.峰值電流控制變換器斜坡補償電路的優化設計[J].電力電子技術,2005,5:78-81.

[7] Schupbach R M, Balda J C. 35kW Ultracapacitor Unit for Power Management of Hybrid Electric Vehicles: Bi-directional dc-dc Converter Design[C]. The 35th IEEE Power Electronics Specialists Conference,2004, Aachen, Germany.