膨脹劑F17A在蘇里格氣田探井中的應用

李鋒 畢慶豐 李德偉(川慶鉆探工程有限公司 陜西 西安 710006)

一、前言

油氣井水泥的使用環境(高溫、高壓)和施工工藝(高水灰比)決定了其致命的缺陷:高體積收縮和高濾失。F17A型晶體水泥膨脹劑主要依靠高性能晶體材料的水化產物產生晶體膨脹,補償水泥漿(石)的體積收縮并產生體積膨脹,壓縮水泥石孔隙并改善孔分布,達到提高強度降低滲透率的目的,在受限狀態下產生預應力,提高水泥換環的抗壓強度,防止環空微間隙的產生,從而達到防竄。

二、油氣井發生竄流的原因和危害

1.油氣井發生竄流的危害

(1)由于地下流體取代了水泥漿體應占有的體積,形成內槽水、氣環,破壞了水泥石的整體性,增加了地層內腐蝕性流體侵蝕套管的機會,使油氣井壽命縮短。

(2)竄槽在水泥環內造成了流體通道,如果通至井口,則形成可見的井口冒氣、冒油、冒水,造成井場的環境污染和資源浪費;如果通道與地下水竄通,就會污染地下水源。

(3)竄槽使擠水泥、打水泥塞和注水泥作業部分或全部失敗,使油氣井無法投產。

2.油氣井發生竄流的原因

一般認為有兩種原因:一種是微隙——微裂縫理論,即水泥水化過程中在水泥漿內部及水泥石與地層間界面膠結不良或強度太低形成縫隙而發生竄流。水泥漿傳遞壓力的能力取決于水泥水化期間所產生的漿體結構和水泥體積的變化,一般情況下,水泥漿失水量越大,失重越快;溫度越高,無論失水量大小,失重都增加,也就是說,失水量越大,橋堵造成的失重越明顯。

三、膨脹劑F17A的作用機理

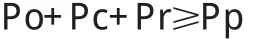

水泥漿在凝結過程中,不發生竄流的基本條件是:

式中 Po——上部液柱壓力(即水泥漿柱以上鉆井液+前置掖等)

Pc——水泥漿柱有效壓力;

Pr——氣侵阻力

Pp——地層流體壓力

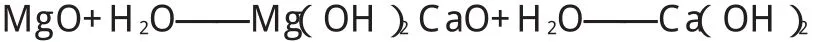

既上部液柱壓力Po、水泥漿柱有效壓力Pc、及氣侵阻力Pr之和大于地層流體壓力Pp時,地層流體就不會侵入環空發生竄流。采用兩凝或三凝水泥固然可以改善有效液柱壓力,但當其中的一凝或兩凝水泥凝固或膠結失重后,仍然具有發生竄侵的可能,這時就要依靠增大氣侵阻力Pr來實現防竄,加入膨脹劑F17A的膨脹水泥,其水泥漿體積的膨脹起因于膨脹劑中的高性能晶體材料硫鋁酸鹽,方鎂石和方鈣石水化產物的生成和生長,這些晶體在局部內的生成和生長促使水泥漿體產生膨脹,在漿體處于受限狀態時,膨脹將會使水泥石結構致密化、并產生預應力(膨脹應力),增加了水泥石氣侵阻力Pr,同時膨脹也消除了水泥漿凝固過程中的輕度收縮,有利于提高水泥環的兩個界面的膠結強度,防止了竄流通道的產生。其膨脹過程遵循無機鹽的結晶規律:溶解—析晶—再結晶。反應式如下

四、膨脹劑F17A水泥漿體系

F17A油井水泥膨脹劑屬雙晶體膨脹材料,通過晶體膨脹源重結晶或晶型轉變產生體積增長,主要在水泥漿塑性狀態后期和硬化狀態前期發生,補充這個階段水泥漿的體積收縮,防止了竄流通道的產生。

1.膨脹劑F17A膨脹水泥漿的膨脹性試驗

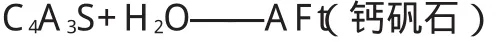

純水泥和純水泥中加入F17A膨脹率對比

配方1:純水泥 水灰比:0.44

配方2:純水泥+3%F17A膨脹劑 水灰比0.44

純水泥和純水泥中加入F17A后膨脹率對比表

72 h 0.32 0.042 0.044項目 性能純水泥硬化體膨脹率%(75℃)24h 72 h加入F17A后硬化體膨脹率%(75℃)24h 0.029

從上表可以看出,不加膨脹劑F17A的水泥硬化體膨脹率24小時和72小時比較,基本無變化;而加入膨脹劑F17A的水泥硬化體膨脹率24小時和72小時比較,膨脹率明顯增大。膨脹效果明顯。

2.膨脹劑F17A水泥漿體系配方:

根據低滲透氣藏長裸眼天然氣井的地層特點和固井要求,在以往固井的經驗基礎上,設計用于封固蘇里格氣探井氣層的固井水泥漿體系配方:

配方:G級水泥+F17A膨脹劑+G307降失水劑+G64緩凝劑

該水泥漿體系具有稠化時間可調性、過渡時間短、低失水、雙膨脹等特性,具有防竄功能。實際應用時,根據具體施工要求可適當改變G64緩凝劑的摻量來調整稠化時間。

五、現場應用及效果

膨脹劑F17A水泥目前現場應用10口井,這10口井基本上處于蘇里格探區邊緣,氣層比較活躍,應用膨脹劑F17A水泥以后,氣層段固井質量優質率92.28%,基本上解決了該區塊固井質量差的問題。

六、幾點認識

1.水泥漿的體積收縮是造成水泥環二界面膠結質量差和地下流體竄流的核心因素,選擇具有雙膨脹特性的晶體膨脹材料F17A,既能解決因塑性體積收縮造成的地層水侵、氣侵,又能防止硬化體收縮產生的環空微間隙。從而提高固井質量。

2.膨脹劑F17A水泥漿體系在井眼環空中通過體積膨脹來增加水泥的孔隙壓力,彌補了水泥漿失重造成的液柱壓力降低,同時由于膨脹作用的存在,減輕了水泥硬化產生的收縮現象,從這兩個方面起到了防竄的功效。

3.膨脹劑F17A水泥是由加入水泥中的固體粉沐通過吸水膨脹和晶格膨脹來實現膨脹的,不需要另外的設備。現場使用簡便。

[1]姚曉,油井水泥膨脹劑研究(I),鉆井液與完井液,2004(4):52-55.

[2]姚曉,油井水泥膨脹劑研究(II),鉆井液與完井液,2004(5):43-47.

[3]林發枝,超細微膨脹固井水泥研究與應用,石油鉆采工藝。2006(6)40-42.

[4]張德潤、張旭,固井液設計及應用,石油工業出版社2000.10.