物聯網環境下的智能圖書館構建與應用

梅成安

(珠海市斗門區圖書館,廣東 珠海 519100)

物聯網環境下的智能圖書館構建與應用

梅成安

(珠海市斗門區圖書館,廣東 珠海 519100)

介紹了物聯網的起源和特點,闡述了基于物聯網環境下的智能圖書館概念及特征,并對系統架構及具體應用,如建筑管理、資源建設、智能服務與安全防護等進行初步的探索研究。同時對現階段面臨的問題和挑戰做了相應的分析,為打造物聯網環境下的智能圖書館提供一定的理論和實踐借鑒。

物聯網 智能圖書館 系統構架 具體應用 問題挑戰

21世紀是智能革命的時代,隨著現代通信技術的不斷革新,我國圖書館正逐步向信息化、自動化和智能化方向發展。但作為信息資源的重要樞紐和集散地,仍有不少問題困擾著圖書館。信息查詢獲取日益便捷,而圖書采購分類、借還、盤點和整架等傳統工作仍停留在原始狀態,人工效率低下,還有圖書和建筑設備等資產的后續管理,難以安全監控和節能減排等。當前物聯網成為繼計算機和互聯網之后的第三次浪潮。以物理層編碼、射頻識別及近距無線通信等技術,實現各種末端聯網設施的直接管理控制,形成一個泛在網絡下的統一系統[1]。其在圖書館中的應用可有效降低監管風險,節約人力資源,進一步推動圖書館的智能化發展。

1 物聯網概述

物聯網(The Internet of Things),即“物物相連的互聯網”。源起于1995年比爾·蓋茨在《未來之路》中的構想。而作為一個概念正式提出,則是國際電信聯盟(ITU)2005年11月的突尼斯峰會。把物品及物品的相關信息連接并傳遞到互聯網,從建筑到花木,從牙刷到紙巾,實現互聯網信息的交換與管理。2009年IBM紐約理事會更推出“智慧地球”設想。目前比較公認的定義是,通過射頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息傳感設備,按約定協議,把任何物品與互聯網連接,進行信息交換和通信,實現智能化的識別、定位、跟蹤、監控和管理[2]。

物聯網特點,①全面感知。用RFID和傳感器等設備,即時感知,并采集信息。②可靠傳遞。通過無線通信與互聯網絡準確傳遞信息。③智能處理。以云計算及模糊識別類技術,對收集的龐大數據進行系統分析處理及智能化管控。

2 智能圖書館概念和特點

智能圖書館,簡而言之,即圖書館+物聯網+云計算+智慧化設備。利用先進的計算機技術,通過物聯網芯片、RFID傳感器及控制技術、無線和有線網絡、防火墻與相關軟件平臺系統等,及全立體、多層次拓撲結構,集成構建一個智能化管理服務系統。讓圖書館的建筑環境、設備資產、文獻資源以及讀者等因素“說話”,實時感知,獲取數據,分析和處理,實現圖書館的一體化監控管理。為讀者和圖書館員提供一個無處不在的智能化服務與管理平臺環境。

智能圖書館具有3個特征:①溝通智能化。既可在互聯網提供相關服務,亦可于物聯網進行信息資源的互通與共享。②建筑智能化。館內建筑、環境及附屬機器設備等應用智能程序優化管控。如消防與安保、機房和閱覽室的環境監測等。③服務智能化。具有管理和決策功能,可獨立處理事務。

2006年7月,深圳圖書館新館成為國內第一家采用RFID設備的圖書館。從文獻采訪、分編,到加工流通、典藏和讀者證卡等流程中,RFID標簽和閱讀器取代原條碼、磁條等傳統設備[3]。其后國家圖書館、湖北圖書館和武漢大學圖書館等也相繼使用。當然這種應用僅屬初始階段,離真正的智能圖書館尚有差距。

3 系統架構及應用解析

3.1 系統架構

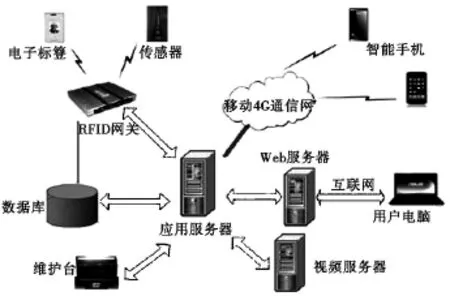

智能圖書館的系統架構具有“感、聯、知、控”特點(見圖1),分3個層次。

感知層。仿佛智能圖書館的皮膚和五官,全方位感知度量。通過數據采集端,如RFID、智能手機和電腦、GPS、紅外或激光掃描器等,給圖書館增加一層有“感覺”的皮膚。如溫濕度傳感器用于機房監控、RFID用于感知圖書資源等,實現對物體對象的感知。

網絡層。即智能圖書館的神經中樞和大腦,廣泛互聯互通。由互聯網、公共無線或有線通信、各種私有網絡、云計算及管理系統平臺等組成。將采集的外部動態信息轉化為數據,傳到圖書館的數據處理中心,提供相應服務。

應用層。智能圖書館的實際應用,包括服務和管理。是網絡層與用戶(人、組織或其他系統)的接口。通過信息分析處理,實現人與人、人與物、物與物的對話,為讀者和館員構建一個智能化的服務管理平臺。如館藏文獻的智能定位、地圖導航、基于位置的信息推送、圖書自助借閱、自動順架和盤點、無人值守的安防及溫濕度預警等。

圖1 智能圖書館的系統結構

軟件平臺環境包括Java EE或.NET平臺。系統模塊分布于應用服務器、Web服務器和視頻服務器。應用服務器的軟件模塊是系統核心,與RFID閱讀器、服務平臺、數據庫等進行通信。Web服務器的軟件模塊提供用戶具體服務,如Web提供PC訪問、WAP提供手機訪問。視頻服務器主要是視頻采集處理、存儲播放、流媒體服務等。各服務器之間通過不同接口協同完成。

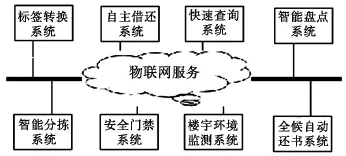

根據現有圖書館的業務流程,參考國內外類似系統的結構,基于物聯網智能圖書館的應用管理應設計以下8個子系統:標簽轉換系統、自主借還系統、快速查詢系統、智能盤點系統、智能分揀系統、安全門禁系統、樓宇環境監測系統和全天候自動還書系統等(見圖2)。通過物聯網高度融合,構建智能圖書館的應用管理及服務體系。

圖2 智能圖書館應用管理子系統

3.2 具體應用解析

歸納體現在建筑管理、資源建設、智能服務及安全防護4個方面。

3.2.1 建筑管理

通過物聯網的無線傳感器,使傳感網絡與移動通信網絡結合,對館內樓宇建筑及各種機器設備實時遠程監控,實現智能化管理。一是消防安全,工作人員看不到的安全隱患,通過RFID射頻技術采集反饋信息,及時發現解決。二是環境監測,傳感器與近距通訊相結合,監測空氣中的有害物含量,如甲醛和CO2濃度等,自動通風消毒。調節溫、濕、亮度及背景噪音,保障閱讀環境的健康和舒適。三是館內附屬機器設備等,依智能優化程序運行保養和維護,節能減排。四是燈光控制。圖書館照明可以說是展示自身形象的名片,由系統控制中心通過GPRS發出信號,子網控制器接收,轉為Zig-Bee信號傳至每盞燈。這樣可以進行整體或單燈控制,如定時、調光、亮滅及故障報警等操作。

3.2.2 資源建設

文獻資源:隨著物聯網技術的發展,圖書、報刊及光碟等出版時加貼RFID標簽,記錄書名、作者、出版社和價格信息。智能圖書館通過標簽轉換系統,將RFID標簽轉成數據文件,轉入本館數據庫,加上館藏地點,即可流通。通過讀寫器掃描區,修改標簽館藏信息,便能入庫上架。

架位管理:一體化RFID標識有6大功能:架位采集、整理、圖書裝車、上架、統計、架位庫管理。標簽自動讀寫、識別、記錄,配備圖書分揀機和上架機,實現機械化裝車上架,流通圖書精準統計,并及時更新架位信息。同時避免錯置,提高館員工作效率。

館藏盤點:使用傳統條形碼閱讀機需近距且無物阻擋。盤點要閉館,將書刊取下逐本掃描,耗時費力。而RFID盤點的優勢在于遠距非接觸、快速多標簽。只需手持閱讀器,將書架文獻資源橫掃一遍,即可輕松讀取。無需閉館,時間靈活,準確無誤。還可回傳盤點記錄,建立日志。

3.2.3 智能服務

圖書定位導航:傳統的文獻定位只能精確到某個閱覽室、專題文獻庫或類目。文獻RFID標簽與讀者移動終端的GPS芯片和指南針相連,則可引尋館藏精確到某個書架的某一層,并確定圖書位置信息,測算距離和路線。如同車載GPS一樣,將讀者實時引領到書架前。

表1 RFID標簽與條形碼比較

位置推送服務:感知讀者手機的所在位置,推送其感興趣的信息。如在圖書館附近,能接收圖書館近期新書通報、館內活動等服務信息。當走到某一書架范圍時,會收到該架上的新書信息等。

快速自助借還:目前館藏文獻除光學條形碼,還加貼安全磁條。RFID標簽非接觸自動識別,讀者可自助借還,免去消磁和充磁麻煩。只需將借閱證和圖書放在設備感應區,便可自動掃描識別讀者和文獻信息,確認完成,打印借閱清單,解除電子標簽的安全偵測位元,圖書即順利通過檢測門。讀者還書亦然,系統會自動更新館藏信息。實現人性化操作,一次可借還多本圖書,不必排隊,快捷方便。

深圳圖書館新館自采用物聯網RFID技術后,服務從“柜臺”式轉為“超市”式,實行24小時自助一站式全天候服務。讀者到館人數年均增加8倍,外借數量增加6倍。讀者年均流量約360萬人次,日均借還量1萬本左右。

圖書分類查找:將圖書放在分類站,其類別、架位及館藏地點等信息在系統中即可顯示,效率大為提高。且可對特殊狀況的圖書區別標記,如已被預定等。不影響正常業務的情況下,還能輕易找到架上的圖書,包括放置錯誤的文獻。

讀者需求采集:利用RFID標簽及無線技術能對圖書進行準確查重,了解圖書借閱頻率,實時動態獲取和處理館藏信息。通過對讀者借閱圖書的種類、位置、分布、流通及流向等的管理,有助于圖書館了解讀者的知識階構、閱讀習慣、行為心理及需求情況,及時調整,開展個性化、多元化的服務,為圖書館采編、信息咨詢和學科服務提供有效的決策信息。3.2.4 安全防護

遠距門禁檢測。圖書館原磁條防盜,但準確性低,容易消磁。RFID安全檢測門可對電子標簽文獻自動掃描識別,采用聲、光提示報警,同時拍照和影像提取,避免糾紛,達到監控防盜的目的,借閱管理和安全防遺漏流程不再脫節。

應急安全系統。前端監控,通過以太網接入。配置現場緊急告警按鈕、語音廣播點和LED。告警信號傳入監控室,管理平臺間集成聯動,提供警點定位、視頻彈出、錄像與檢索等。通過語音廣播、LED及讀者手機終端實時發布最新安防信息。

電子巡更系統。大型圖書館通常都配備一定數量的安保人員,定期巡更排查。將巡檢信息鈕安裝在巡邏點位置,安保人員日常巡更時,手持巡檢器逐點采集信息,然后回傳給管理系統,從而記錄整個巡更流程,便于規范管理。

4 智能圖書館構建關鍵及前景展望

4.1 成本和人力資源

首先是成本問題,即使局部物聯網,也需較大投入。目前RFID標簽價格在0.6~0.8美元之間,對于動輒數十萬甚至上百萬館藏的圖書館是一筆不小的數目。再加上組建龐大的網絡系統及設備,如RFID智能館藏系統、讀者自助借閱及還書設備、館藏點檢設備、智能檢測系統、外圍相關應用軟件及讀寫器等[4],成本投入將十分巨大。對于經濟欠發達地區的圖書館,將是現階段面臨的最大問題。

其次是人力資源方面。圖書館應用物聯網技術之后,原業務內容和流程的革新,使一些部門將失去存在價值,新的部門將應運而生。服務內容和方式將更加豐富和多樣化。圖書館員須轉變觀念,不斷培訓學習,提升自我綜合技能。不僅對流通各項工作要更深入了解,還需具有良好的網絡和計算機知識,如對數據的深度挖掘、讀者需求分析及服務內容拓展等[5]。這些需要一個循序漸進的過程,方能適應發展要求。

4.2 標準與技術問題

當前的物聯網尚無統一標準。異構系統間的信息交換成本與質量均難以盡如人意。作為物聯網基礎,RFID和Zig-Bee關鍵技術、中間件及應用方案等還需完善。目前國內RFID以低頻為主,超高頻方始起步。云計算的公共智能服務也存在一些問題。此外,物聯網與現有圖書館自動集成系統之間,前者是RFID電子標簽,后者則為條形碼和磁條。二者需在通信協議、接口和數據格式等方面進一步協調整合。

4.3 安全及隱私困擾

物聯網的射頻識別系統使得任一標簽的標識或識別碼都能在遠程被掃描,并且不加區別地回應指令,自動將信息回傳。跟蹤讀者行動,勢必涉及生活習慣及偏好等隱私問題。用戶隱私保護與信任管理是一個發展悖論。物聯網環境下,圖書館文獻、讀者、資產和建筑環境等對象互聯互通,其安全隱患難以避免。加之RFID的無線傳播,信號可攔截擷取,必須信息加密,方可確保安全。

另外,RFID射頻信號易受干擾,讀寫器與門禁系統的靈敏度降低。其波段屬高頻范圍,對讀者健康是否有一定影響尚不可知。電子標簽被破壞后,對于破損的圖書,館員若不在第一時間接觸,則難以判定是誰所為,自助還書系統也無法檢驗。

在物聯網環境下,引入先進的前端感知等技術,將實現圖書館的又一次新的飛躍,推動圖書館走向智能化時代。雖然現階段面臨一些問題和挑戰,但隨著4G網絡的普用,物聯網技術的不斷革新,智能圖書館乃必然之發展趨勢。

[1]姚軍.基于物聯網的智慧圖書館服務與管理[J].移動通信,2012(11):48-51.

[2]韓麗.物聯網環境下的智慧圖書館發展與前景[J].現代情報,2012(5):47-50.

[3]嚴棟.基于物聯網的智慧圖書館[J].圖書館學刊,2010(7):8-10.

[4]楊穎.物聯網環境下的圖書館研究[J].情報探索,2012(10):106-109.

[5]董曉霞,龔向陽.基于物聯網的智能圖書館設計與實現[J].圖書館雜志,2011(3):65-68.

梅成安男,1977年生。本科學歷,館員。研究方向:圖書館管理、讀者服務。

G258.95

2013-12-20;責編:張欣。)