不同混交模式對杉木幼林生長特征的影響

陳得水

(永春縣林業局,福建 泉州362600)

杉木(Cunninghamia lanceolata)是我國南方山地用材林的主要造林樹種,生長迅速,產量高,在南方林業經濟中具有舉足輕重的作用。前人研究表明,純林的大面積營造及多代連栽,導致杉木人工林出現了地力衰退嚴重、生態系統抗逆性和穩定性差等問題[1]。大量研究指出,營造混交林是改善杉木純林生態問題,維持林分穩定豐產的有效措施。巨尾桉(Eucalyptus urophylla×E.grandi)系尾葉桉與巨桉雜交后代,是著名的速生性樹種,生長迅速,耐瘠薄,是優良的用材林和原料林樹種[2-4];馬尾松(Pinus massoniana)是南方山地造林的先鋒樹種,具生長快和改土能力良好等特點[5];木荷(Schima superba)是亞熱帶常綠闊葉林的建群種[6,7],作為耐火先鋒樹種在南方山地被廣泛引種。為進一步揭示不同混交模式對杉木幼林生長的影響,本研究選擇巨尾桉、馬尾松、木荷與杉木進行混交造林,造林4年后對其生長數據進行了詳細調查與對比分析,以期為杉木人工林混交樹種的選擇和混交效益評價提供理論依據。

1 研究區概況

試驗區位于永春縣(25°13′15″—25°33′45″N,117°40′55″—118°31′9″E)東關鎮、湖洋鎮和吾峰鎮,地貌以低山及丘陵為主,土壤以酸性、中性火成巖或花崗巖紅壤為主,屬中、南亞熱帶濕潤性季風氣候過渡地區,年平均氣溫18~20.4℃,最低月均氣溫9℃,最高月均氣溫26℃,極端最高氣溫39℃,最低氣溫-2℃,1月平均氣溫10~12℃,年平均降雨量1 600~2 000mm,氣候溫和,濕潤多雨。

2 材料與方法

2.1 試驗設計

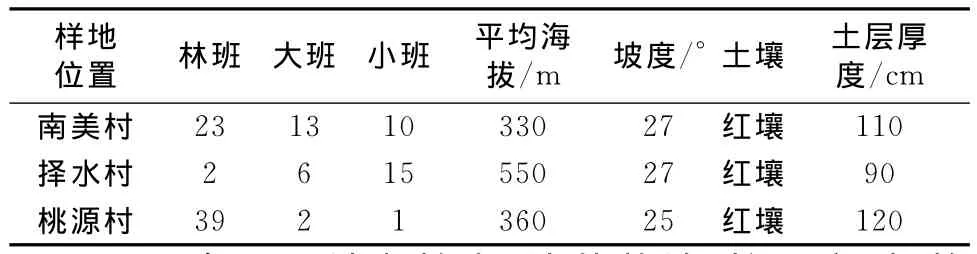

選擇永春縣東關鎮南美村、吾峰鎮擇水村和湖洋鎮桃源村作為試驗樣地。試驗區前茬均為荒蕪柑橘園,立地因子均為西北向中下坡位,土壤較肥沃,草本植被主要以五節芒(Miscanthus floridulus)、杠板歸(Polygonum perfoliatum)、蓬蘽 (Rubus hirsutus)等為主,各樣地基本情況詳見表1。

表1 不同混交模式杉木幼林樣地基本情況

2011年1月清雜煉山,塊狀整地,挖明穴,規格40cm×30cm×30cm,回表土,分別選擇巨尾桉、馬尾松、木荷與杉木進行混交造林,混交方式為插花混交,混交比例分別為:9杉1巨尾桉、9杉1馬、9杉1木荷,以同林齡杉木純林作為對照。

2.2 造林方式

造林時間均為2011年3月。分別在南美村營造杉木純林和杉木+巨尾桉混交林,造林密度為3 300株·hm-2。2011年全面劈草2次,2012年全面劈草3次,2013年全面劈草2次。試驗材料:杉木2.5代,從福建順昌洋口林場調入,巨尾桉(DH3229)從莆田仙游調入。

在擇水村營造杉木+馬尾松混交林,造林密度為3 300株·hm-2。2011—2013年每年全面劈草3次。試驗材料:杉木2.5代,馬尾松為裸根苗,從永春縣苗圃調入。

在桃源村營造杉木+木荷混交林,造林密度為3 300株·hm-2。2011—2013年每年全面劈草3次。試驗材料:杉木2.5代,木荷為裸根苗,從永春縣苗圃調入。

2.3 調查方法

2014年3月進行樣地調查,在不同混交模式試驗林地分別設置3個20m×20m的樣方作為3個抽樣重復進行每木檢尺,記錄杉木的胸徑、樹高等生長因子,同時,對各混交樹種各隨機調查100株,分別記錄其胸徑、樹高等生長因子,調查時,不同栽培模式杉木的保存率均為95%,巨尾桉的保存率為90%,馬尾松的保存率為92%,木荷的保存率為85%。

杉木、馬尾松、木荷的材積按照福建省地方標準伐區調查設計技術規程DB35/T88-1998中的材積模型來確定,巨尾桉的材積按照文獻[8]來確定。

2.4 數據處理

使用SPSS for windows 18.0對不同混交模式杉木幼林的生長數據進行 One-way Analysis of Variance和 Duncan Post Hoc Tests,使用 Microsoft Excel 2003制作圖表。

3 結果與分析

3.1 不同混交模式對杉木幼樹生長的影響

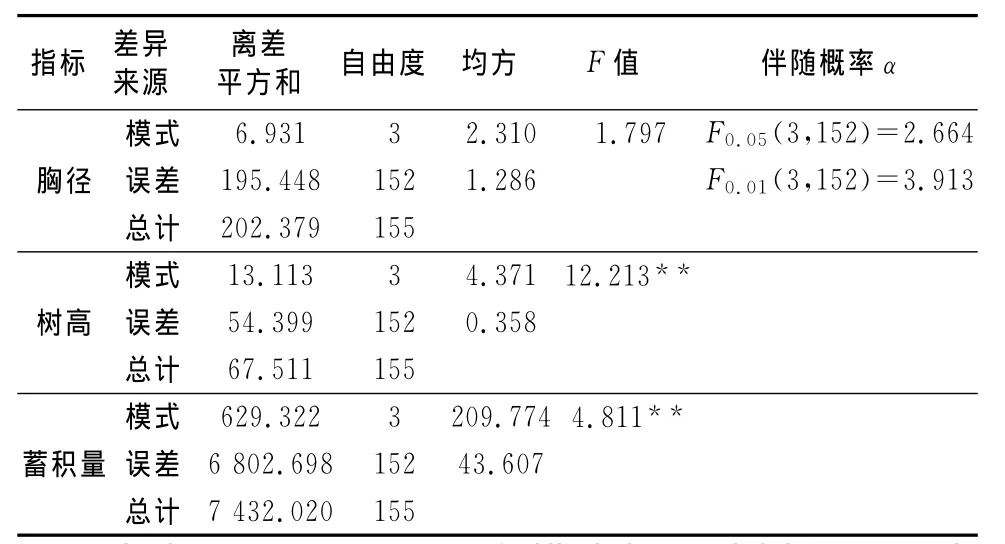

表2 不同混交模式杉木幼樹生長情況方差分析

由表2可見,不同混交模式杉木幼樹的胸徑生長無顯著差異,F=1.797<F0.05,而樹高生長和林分蓄積量具有極顯著差異,F值分別為12.213、4.811,均大于F0.01,可見,不同混交樹種對杉木幼樹的樹高和蓄積量具有極顯著的影響。

表3 不同混交模式杉木幼樹生長情況多重檢驗

由表3可見,不同栽培模式中杉木幼樹的胸徑排序為杉木+巨尾桉混交林>杉木+木荷混交林>杉木純林>杉木+馬尾松混交林,Duncan多重檢驗表明,不同栽培模式間無顯著差異(P>0.05);樹高和蓄積量排序均為杉木+巨尾桉混交林>杉木純林>杉木+木荷混交林>杉木+馬尾松混交林,Duncan多重檢驗表明,杉木+巨尾桉混交模式中杉木的樹高和蓄積量與其他模式差異顯著(P<0.05),而其他模式中杉木的樹高和蓄積量均無顯著差異(P>0.05)。

3.2 不同模式混交樹種的生長差異

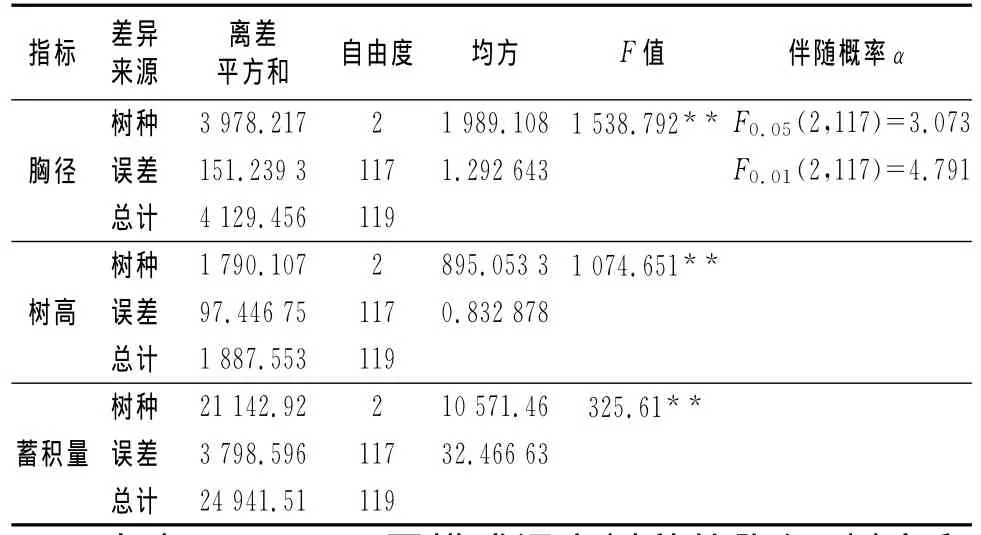

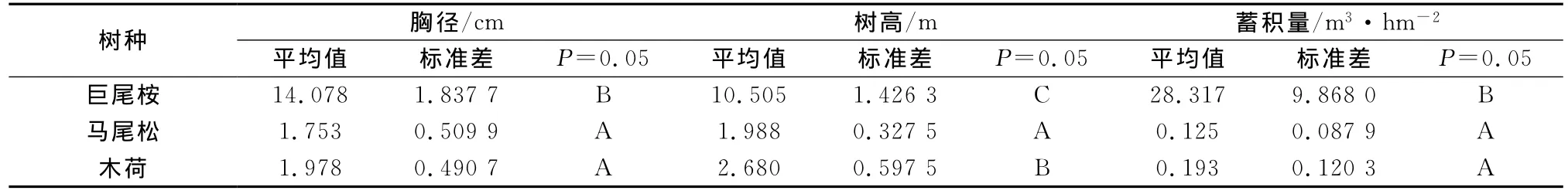

表4 不同模式混交樹種生長情況方差分析

由表4可見,不同模式混交樹種的胸徑、樹高和蓄積量均達到了極顯著差異,F值分別為1 538.792、1 074.651和325.61,均大于F0.01。

由表5可見,在9杉1混的混交林中,不同混交樹種的胸徑和蓄積量排序均為巨尾桉>木荷>馬尾松,Duncan多重檢驗表明,巨尾桉的胸徑和蓄積量與馬尾松、木荷存在顯著差異(P<0.05),而馬尾松與木荷的胸徑和蓄積量無顯著差異(P>0.05);不同混交樹種的樹高排序為巨尾桉>木荷>馬尾松,Duncan多重檢驗表明,不同樹種的樹高均存在顯著差異(P<0.05)。

表5 不同模式混交樹種生長情況多重檢驗

3.3 不同混交模式杉木幼林總蓄積量

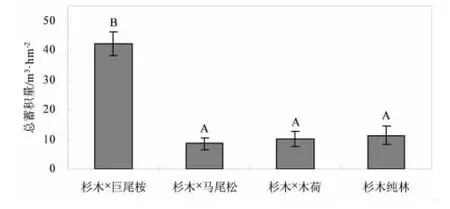

圖1 不同混交模式杉木幼林總蓄積量

由圖1可見,不同混交模式4年生杉木幼林的總蓄積量排序為杉木+巨尾桉混交林(42.184m3·hm-2)>杉木純林(11.46m3·hm-2)>杉木+木荷混交林(10.135m3·hm-2)>杉木+馬尾松混交林(8.636m3·hm-2),Duncan多重檢驗表明,杉木+巨尾桉混交林的林分總蓄積量與其他3種模式間存在顯著差異(P<0.05),而杉木純林、杉木+木荷混交林和杉木+馬尾松混交林的林分總蓄積量無顯著差異(P>0.05)。

4 結論與討論

姚慶端等[8]研究發現,巨尾桉與杉木、牛肋巴和厚莢相思混交時,形成了巨尾桉樹在上的復層林冠,充分利用了營養空間,促進了桉樹的生長,與桉純林相比,混交林的生長量均有不同程度的提高,生長潛力巨大。在本研究的巨尾桉與杉木混交林中,由于巨尾桉生長迅速,與杉木形成了明顯的復層林冠結構,充分利用空間資源,對巨尾桉和杉木的生長均起到了促進作用,因此,杉木+巨尾桉混交林中杉木的樹高和蓄積量顯著高于其他模式,巨尾桉的生長和蓄積量也顯著高于其他樹種。

有研究表明,杉木與巨尾桉混交林中杉木和巨尾桉的平均樹高和胸徑分別是杉木純林的1.3、1.1倍和2.1、1.8倍,而單株材積分別是杉木純林的1.42倍和4.8倍,混交林林分的總蓄積量比純林高出26.41%,生物量則是純林的1.6倍,表明杉桉混交林比杉木純林有更高的林分生產力[1]。本研究中,由不同混交模式杉木幼林的總蓄積量可見,9杉木1巨尾桉混交造林,其林分總蓄積量顯著大于其他模式,巨尾桉對杉木的樹高生長具有明顯的促進作用,提高了林分蓄積量和林地生長率。

[1]姚慶端.杉木巨尾桉混交林林分生物量及土壤肥力研究[J].林業科技開發,2003,17(6):13-15

[2]鄧云,張磊,王冰,等.巨尾桉光合特征與水分消耗的季節適應[J].林業科學,2010,46(8):84-90

[3]黃廣華,陳瑞英.人工林巨尾桉木材密實化結構[J].福建農林大學學報:自然科學版,2012,41(5):497-501

[4]王紀杰,張友育,俞元春,等.不同林齡巨尾桉人工林土壤的水土保持功能[J].福建農林大學學報:自然科學版,2012,41(1):46-52

[5]劉海,葉功富,朱祥錦,等.馬尾松、濕地松幼樹生物量及養分積累[J].福建林業科技,2014,41(1):49-54

[6]張振振,趙平,倪廣艷,等.華南丘陵植被恢復先鋒樹種木荷與馬占相思的水分利用[J].應用生態學報,2014,25(4):1

[7]鄒淑琴.馬尾松木荷混交造林經營效果研究[J].綠色科技,2013(10):119-121

[8]姚慶端,鄒國明,王炳南,等.巨尾桉混交林生長量及土壤肥力研究[J].桉樹科技,2006,23(1):1-5