追尋宇宙的曙光

冉浩

1

宇宙到現(xiàn)在為止可能已經(jīng)有137億年的歷史了。按照現(xiàn)在的主流觀點,宇宙很可能是在一次爆炸中產(chǎn)生的,在爆炸中,產(chǎn)生了物質(zhì)、時空以及法則。灼熱的宇宙在膨脹中漸漸冷卻,形成了今天的宇宙。但是,宇宙形成之初經(jīng)歷了哪些細節(jié)我們卻不清楚,而這正是科學家極力探尋的。

曾經(jīng)的故事

嚴格來講,我們所看到的星空并非現(xiàn)在的星空,這是一個假象,因為遙遠空間的光到達我們的眼睛需要時間,我們看到的是很久以前的宇宙。每秒30萬千米是光的速度,而且很可能是虛空中所有平行宇宙的極限速度。光從太陽到達地球,需要約8分鐘,我們此刻所看到的其實是8分鐘之前的太陽。同樣,當我們遙望太空時,望得越遠,看到的景象就越古老,可以看到遠古星系的形成、發(fā)展。

現(xiàn)在,我們已經(jīng)能看到130億年前的景象,然而,在宇宙大約50萬到10億歲這個年齡段,我們遇到的卻是一片濃得化不開的黑暗。

在130億年前甚至更早的時候,宇宙中應該存在著物質(zhì),為什么我們看不到?那時候發(fā)生了什么事情?

地球是宇宙已知物質(zhì)中一種極特殊的狀態(tài),宇宙中絕大多數(shù)已知物質(zhì)都處于一種等離子態(tài),這是除固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)之外的物質(zhì)第四態(tài)。太陽本身就是一個灼熱的等離子體,宇宙空間中的介質(zhì)也是等離子態(tài)。

等離子態(tài)存在的時間能夠追溯到宇宙爆炸之初。按照物理學家的推測,在宇宙大爆炸之初,所有的基本粒子都以光速運動著,那時沒有原子更沒有分子。這些基本粒子中有兩類,一類是玻色子,另一類是費米子。前者成為我們今天所說的各種力,即引力、電磁力、弱相互作用力和強相互作用力的媒介,后者如電子、夸克等則構(gòu)成了我們現(xiàn)在世界的基石。

隨著宇宙的冷卻,一種被稱為希格斯玻色子的基本粒子凍結(jié)形成了均勻的結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)阻礙了費米子的運動,使其減速,然后具備了質(zhì)量,而玻色子則不受影響。這個說法顯然讓很多人摸不著頭腦。為此,英國科學界征集可以讓人們理解這件事的比喻,于是有了這樣的說法:有一間屋子,政客們均勻地分布在里面,當一個普通人經(jīng)過時,沒人關(guān)注他,他沒有任何阻礙地通過了;可當首相到來時,這些政客則因為各種原因圍攏過來,聚集在首相周圍,使首相不得不減速,甚至停下來……

正是這些慢下來的費米子逐漸組合在一起,形成中子、質(zhì)子直至原子和我們所熟知的物體。如果將空間中的希格斯玻色子撤除,我們身上的電子等粒子就會立刻以光速飛出——這顯然不是我們想看到的場面。希格斯玻色子因為是物質(zhì)構(gòu)成的基礎(chǔ)而被稱為“上帝的粒子”。2013年,歐洲大型強子對撞機確認了這種粒子的存在,基本確認了之前科學家對宇宙歷史的猜想,證明希格斯玻色子部分構(gòu)成了我們所說的重力場。2013年度的諾貝爾物理學獎就頒給了在理論上預言希格斯玻色子的科學家。

宇宙在大約50萬歲的時候,已經(jīng)冷卻得不能再維持等離子態(tài)了,速度變慢的粒子凝聚形成了氫、氦等簡單原子,宇宙變得中性了。但是,今天的宇宙卻是電離態(tài)的,這說明曾經(jīng)有一個契機使宇宙再次發(fā)生了電離。只是這個轉(zhuǎn)變發(fā)生時,宇宙正被黑暗掩蓋,我們什么都看不見。

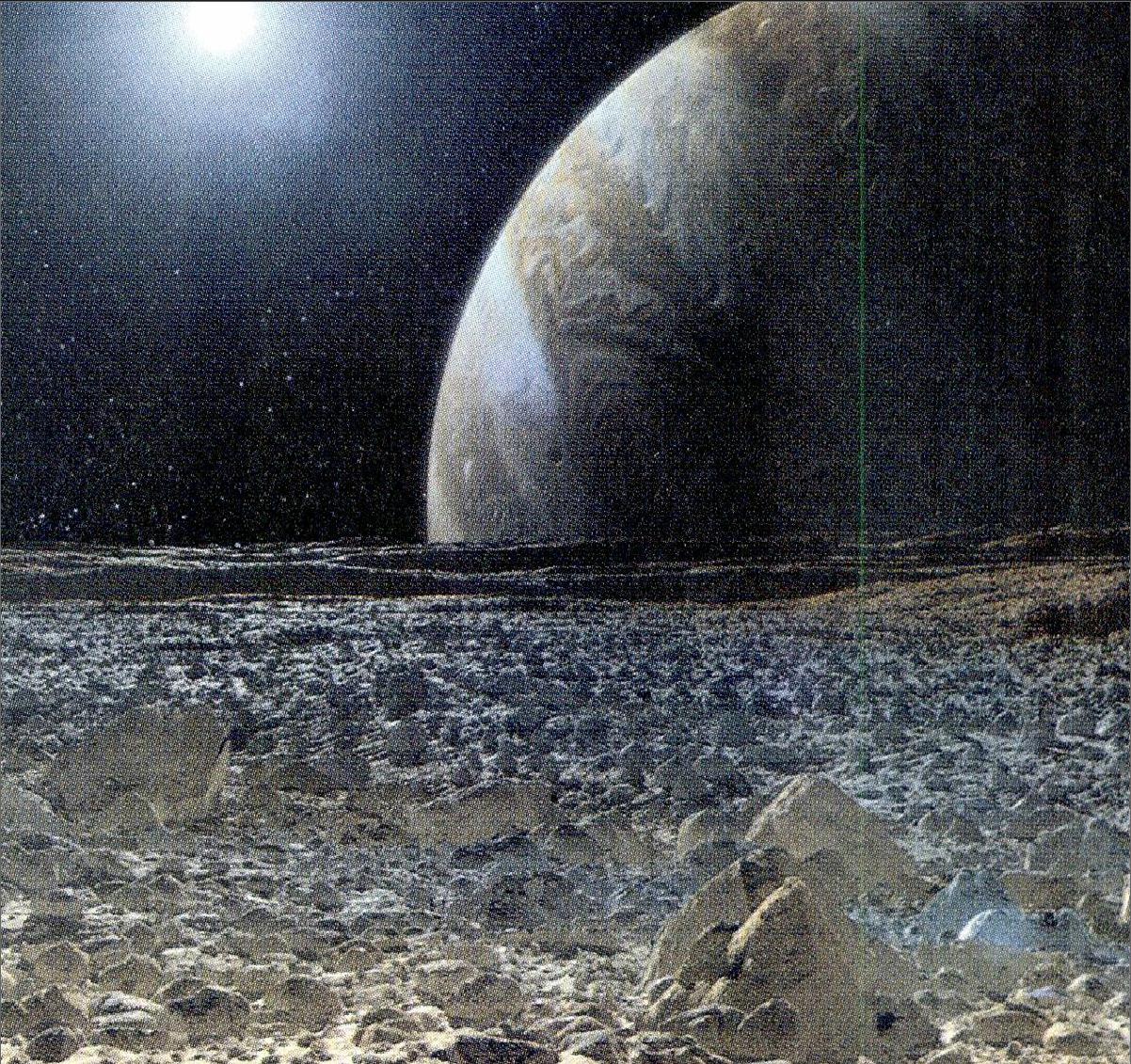

希望,21厘米

科學家給出了一個推測:在引力作用下,氫、氦等原子聚合形成了超級大質(zhì)量的天體,它們也許是恒星,也許是黑洞,但是,這個時候很可能還沒有星系。這些天體因為質(zhì)量巨大,啟動了熱核反應,轉(zhuǎn)化成等離子體,它們的射線使附近區(qū)域的介質(zhì)電離。宇宙中接二連三地出現(xiàn)這樣的天體,就像夜幕降臨后逐漸亮起的一盞盞明燈。電離化的區(qū)域逐漸擴大,連成一片……可是,無盡的氫原子等介質(zhì)吸收了這些天體發(fā)出的光亮,黑暗使我們無法看到當時的景象。

不過,也并非一絲希望都沒有,因為氫原子本身也是可以發(fā)光的。氫原子有兩個能量狀態(tài),當它由高能狀態(tài)躍遷至低能狀態(tài)時就會發(fā)出一個光子,這個光子的波長是21厘米。當氫原子大量吸收其他光時,自身就會釋放出這種光子,當時的宇宙很可能是被這種特殊的光“照亮”的,這是宇宙的黎明。如果我們能夠探測到這些21厘米波長的光,我們就有希望“看到”當年宇宙黎明的景象。不過,要探測到這種光難度很大,因為它們到達地球時已經(jīng)極為微弱,而且能量已經(jīng)衰減到米級波長——這正是廣播電視占用的波段,要想從宇宙輻射以及漫天的節(jié)目信號中將它們分離出來,是多么困難!

要找到它們,龐大的搜索設(shè)備和強大的計算能力是必需的,為此,世界多個天文臺建立了專門的射電望遠鏡天線陣。目前,已經(jīng)運行的項目有許多,中國國家天文臺的21CMA項目也致力此事。為了避免電磁污染的干擾,21CMA項目的設(shè)備安裝在新疆天山深處人跡罕至的地方。

科學家開發(fā)了眾多數(shù)據(jù)處理方法處理探測項目中每小時TB級的海量數(shù)據(jù),可是至今仍沒有哪個國家的科學家取得突破性進展。不過,也并非全無收獲,比如,科學家發(fā)現(xiàn),對21厘米光子的探測,有希望計算出宇宙最初物質(zhì)擾動、中微子質(zhì)量等的大致范圍,也能研究暗物質(zhì)和暗能量的性質(zhì)。

2013年,美國的團隊取得了一些突破,他們沒有直接在茫茫宇宙中尋找21厘米光,而是將關(guān)注點對準了存在于各個星系中央的超級黑洞。這些超級黑洞在吞噬物質(zhì)的時候會發(fā)出輻射,由于銀河外星系背景光的存在,這些超級黑洞看起來會更“暗”一點,或者說它們在望遠鏡上的成像被背景光干擾了那么一點。以此為突破口,他們計算出了河外星系背景光的情況。他們堅信,21厘米光一定會混在來自河外星系的背景光中,下一步的任務就是將這些光從其中分離出來,雖然這看起來困難重重。

未來接替哈勃望遠鏡的詹姆斯·韋伯空間望遠鏡也有望成為完成這一任務的巨大助力,不過這要等到它2018年開始服役的時候。盡管前途可能很艱辛,但所有的科學家都滿懷信心,21CMA項目的主持人、天體物理學家武向平院士更是表示:“再過5年的時間,宇宙的‘第一縷曙光一定會被看到,不是我們就是別人。”

2endprint