抗美援朝戰爭中志愿軍的給養供應保障

羅元生

“兵馬未動,糧草先行。”抗美援朝戰爭是在中國人民志愿軍和朝鮮人民軍一道,同以美國軍隊為首的“聯合國軍”和南朝鮮軍之間進行的。就給養供應保障來說,這場戰爭與所有國內革命戰爭的供應保障不一樣:一是物資補給依賴遠離戰場的國內實行實物供應,運輸線漫長,補給任務繁重;二是后方補給線容易遭到敵軍封鎖破壞,給養物資難以運抵前線;三是給養保障面臨著惡劣的戰場環境,不論白天黑夜,部隊生火做飯都極易遭受敵機轟炸。因此,抗美援朝戰爭給養供應保障存在著許多特殊性,需要采取一些特別的做法。

抗美援朝戰爭是第二次世界大戰后發生的一場規模最大的現代化戰爭,戰爭雙方在戰場上投入的兵力,最多時達300多萬人,其中“聯合國軍”和南朝鮮軍120多萬人,中國人民志愿軍和朝鮮人民軍180多萬人。這場戰爭又是一場在作戰雙方的經濟力量和軍事技術裝備優劣懸殊情況下進行的戰爭。戰爭從1950年10月25日志愿軍同敵軍首次交戰開始,到1953年7月27日以簽訂停戰協定而告結束,歷時兩年零九個月。然而,這場戰爭的結果是以美軍為首的“聯合國軍”的失敗而告終的。戰爭中,志愿軍和朝鮮人民軍共殲滅敵軍109萬多人(包括1950年6月25日至10月24日朝鮮人民軍單獨作戰殲敵13萬多人),其中美軍39萬多人。

給養發生困難,嚴重妨礙了戰爭進程

1950年10月19日,經過緊張臨戰準備的志愿軍第十三兵團4個軍及3個炮兵師、1個高炮團,在志愿軍司令員兼政治委員彭德懷的指揮下赴朝作戰。25日,其先頭部隊就與美軍倉促遭遇。

中央軍委最初的設想是:以志愿軍4個軍12個師于10月15日出動,“位于北朝鮮的適當地區(不一定到‘三八線),一面和敢于進攻‘三八線以北的敵人作戰,第一個時期只打防御戰,殲滅小股敵人,弄清各方面情況;一面等候蘇聯武器到達,并將我軍裝備起來,然后配合朝鮮同志舉行反攻,殲滅美國侵略軍”。毛澤東經與彭德懷研究后,確定志愿軍入朝后的作戰部署和方針為:“在平壤、元山鐵路線以北德川、寧遠一線的南部構筑兩道至三道防御線。如敵來攻則在陣地前面分割殲滅之,如平壤美軍、元山偽軍兩路來攻則打孤立較薄之一路。現在的決心是打偽軍,也可以打某些孤立的美軍。如時間許可則將工事繼續增強,在六個月內如敵人固守平壤、元山不出,則我軍亦不去打平壤、元山。在我軍裝備訓練完畢,空中和地上均對敵軍具有壓倒的優勢條件之后,再去攻擊平壤、元山等處,即在六個月以后再談攻擊問題。我們這樣做是有把握和很有利益的。”

由于“聯合國軍”仍以團或營為單位,放膽分兵冒進,乘汽車沿公路長驅直入,并且兵力分散,不僅東西兩線部隊之間被狼林山脈阻隔,敞開約130公里的缺口,而且各師、團之間也逐漸處于分散行動、各自為戰的狀態,特別是西線南朝鮮第六七八師,貪功心切,推進速度不斷加快,態勢突出,與美軍脫離了聯系。這就給志愿軍提供了在運動中各個殲滅敵人的極好機會。

毛澤東和志愿軍統帥部審時度勢,敏銳地抓住了這一戰機,根據戰場情況的變化,當機立斷,決定放棄原定的防御作戰設想,立即采取在運動中各個殲敵的方針部署作戰。依此,從1950年10月至1951年6月,志愿軍接連發起了5次進攻戰役,而且均為大規模兵團運動戰。

作戰決定后勤。這一作戰方針的大變動,不僅給原定的后勤保障計劃、后勤部署、后勤運輸帶來很大的影響,而且也給給養工作帶來很大困難。

第一,后方補給困難。在運動戰階段,美軍飛機對我后方運輸線狂轟濫炸,我方給養損失比較嚴重,部隊糧食供應嚴重不足。這一階段,運過鴨綠江的糧食雖達190269噸,完成前運計劃的110.9%,但多數未能及時送到部隊手中,補給量僅達標準量的40%左右。

第二,無暇做飯。部隊連續作戰,行動迅速,無暇做飯。如1950年11月27日至12月4日,志愿軍第九兵團對東線長津湖地區立足未穩之敵進攻作戰,其擔負第一梯隊的第二十七軍入朝后經約300公里的長途急行軍和4天的戰前準備后,于11月27日投入戰斗,7天7夜連續作戰。1951年1月1日至1月2日,志愿軍第四十二軍第一二四師在濟寧里地區穿插迂回戰斗中,8小時疾進40公里,連續打破敵人10次阻擊,攻占了濟寧里。

第三,不便做飯。白天,敵機隨時都可能來搜尋目標,哪怕發現有一縷炊煙也不肯放過。為避免飛機轟炸,不能生火做飯。晚上,進行近戰夜戰,敵我交錯,生火起炊更容易暴露目標。

戰場給養保障客觀存在的這些困難,從第一次戰役開始至第五次戰役結束,自始至終存在。

第一次戰役,部隊倉促入朝,戰斗情況多變,各級后勤之間聯系困難,情況不明,給養補給跟不上快速行動的部隊。此戰役后方補給糧食只有12.5萬公斤,就地借糧50萬公斤。有的部隊發生了餓飯現象,第四十二軍在黃草嶺阻擊戰中,斷糧三四天,被迫挖土豆充饑。第四十軍7個營餓飯3天。

第二次戰役,部隊輕裝疾進,迂回敵后,運輸線長,補給更困難,餓飯現象更為普遍。如1950年11月27日至12月4日,第二十七軍對長津湖地區立足未穩之敵進攻作戰時,各部隊消耗主要依靠戰前儲備的5日量給養物資。因軍后勤僅有的15輛運輸汽車,又被敵機炸毀13輛,分部前運物資的車輛,也在途中多次被炸或受阻,后方補充十分困難,送到部隊的主副食物資十分有限,僅4.5萬多公斤,平均每人主副食不到1公斤。加上敵機襲擾,部隊白天不能生火做飯,只能吃冷飯、啃干糧、飲冰雪,生活十分困難。有的部隊因糧食供應不上,靠就地籌借部分土豆以維持最低限度的生活需要。

第三次戰役,部隊向退守“三八”線之敵實施長距離的連續進攻,各級后勤因道路條件和機動能力限制普遍掉隊,分部兵站跟不上軍,軍后勤跟不上師、團,主副食運輸供應趕不上兼程前進的部隊,有時趕上了也來不及分發,整個供應線形成前面空虛、中間脫節的狀態。當部隊進至“三七”線附近時,補給線長達500公里,給養供應極其困難。第四十軍始終未供上,全靠部隊攜帶和就地籌借。endprint

第四次戰役,西線兩個軍在漢江南北跨水作戰,補運給養更為困難。東線11個師集中深入敵占區,后方糧食供應不上,當地缺乏群眾基礎,借糧不易,糧食告急。后轉入機動防御長達64天,時值春雨,道路泥濘,敵機又乘隙封鎖渡口橋梁,供應日趨嚴重。第三十九軍有16天未得到后方糧食補充,第四十軍缺糧只好喝稀飯。

第五次戰役初期,由于兵站前移,運輸線短,糧食尚可勉強補充。但“三八”線以南地區,原為南朝鮮控制,當地群眾對志愿軍不了解,同時這一地區作戰頻繁,屢受“聯合國軍”和南朝鮮軍搜刮摧殘,人民早已轉移,物資十分缺乏,形成了“三百里無糧區”,加之此次戰役又是防御作戰,繳獲的物資少,就地取給十分困難。部隊在這種情況下靠攜行給養作戰,嚴重地妨礙了戰爭的進程。如第二十軍在縣里圍殲戰勝利后,因等待補給停止進攻三天,失去了向縱深發展的戰機。

志愿軍的給養保障從出現困難的那一刻起,就受到志愿軍統帥部、黨和人民政府,毛澤東和周恩來的高度關注。

炒面幫助志愿軍解決了運動戰過程中給養保障的大困難

針對戰場上美軍飛機轟炸、部隊轉入夜間作戰、連續運動作戰、白天不能生火做飯等作戰及保障的特點,東北地區在戰爭初期曾大力組織生產餅干供應,但因餅干體積大,不便攜帶,難以滿足部隊的需要。于是,1950年11月8日,第一次戰役剛剛結束,東北軍區后勤部李聚奎部長、張明遠副部長、蘇煥清副政委、張濟民副政委等,向總后勤部提出“以炒面為主”“制備熟食,酌量提高供給標準”的建議。同時,將樣品送到志愿軍征求意見。彭德懷和洪學智等幾位副司令員看了樣品之后,很高興。11月20日,彭德懷讓洪學智副司令員給東北軍區后勤部發電報:“送來干糧樣子,磨成面放鹽好。炒時要先洗一下,要大量前送。”

根據志愿軍統帥部的意見,從11月下旬即第二次戰役發起前后,開始向前線大量供應炒面。由于需要量大,入朝部隊每人每月按1/3供應,即需741萬公斤。東北地區即使盡最大努力也只能解決500萬公斤。為了解決這一問題,滿足前方部隊緊急需要,周恩來提議,由政務院布置華北、中南各省市發動群眾大量制作便于食用的炒面。

1950年11月12日,東北人民政府專門發出了《關于執行炒面任務的幾項規定》,要求沈陽市內各黨、政、軍系統,每日最低完成6.9萬公斤炒面任務,從13日到12月2日的20天內最低完成138萬公斤。炒面的基本成分為小麥面粉70%,高粱粉和大米粉30%,另加食鹽0.5%。并對炒面的質量、包裝及集中辦法等作了具體規定。

11月17日晚,中央軍委決定趕制干糧前送。周恩來決定在一周內趕制60萬公斤炒面,送往前線,并就具體任務進行了分配:華北軍區30萬公斤,公安部隊10萬公斤,中央供給部2.5萬公斤,軍直供給處12.5萬公斤,北京市政府5萬公斤,要求11月28日全部完成。為了保證前方需要,11月20日,又決定增加布置120萬公斤炒面的任務。具體分配任務:華北軍區60萬公斤,公安部隊20萬公斤,中央供給部5萬公斤,軍直供給處25萬公斤,北京市政府10萬公斤,要求12月10日左右完成任務。到12月初,各大單位全部完成任務,并按統一規格包裝,及時運送朝鮮戰場。

12月18日,中共中央東北局專門召開炒面煮肉會議,對東北局機關、各系統、沈陽市、東北軍區下達了完成炒面和煮熟肉的指標,要求從12月22日開始,至1951年1月22日的一個月內,共生產炒面325萬公斤,熟豬肉26萬公斤。

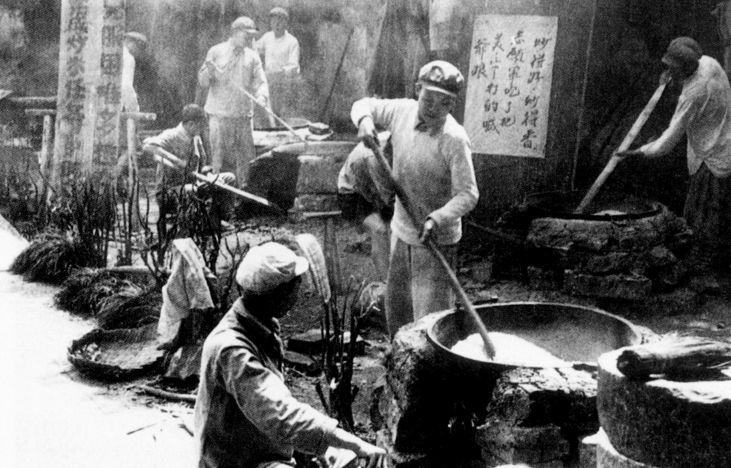

1951年5月19日,中南軍區后勤軍需部接到總部為志愿軍炒大米125萬公斤的緊急任務,軍區動員駐武漢部隊、機關、學校和地方政府,晝夜加工,10天內按時完成炒大米135萬公斤的任務,并裝車起運。一時間,國內有關省市人民,以高度的熱情投入到這一工作。城市、鄉村呈現出“男婦老幼齊動員,家家戶戶忙炒面”的動人景象。周恩來等黨、政、軍領導人,在繁忙的工作中,也抽時間到制作車間,檢查炒面質量,并與工人一起為志愿軍制作炒面。

當周恩來制作炒面以及各地人民群眾為志愿軍日夜加工炒面的消息傳到朝鮮前線,廣大指戰員受到了極大的鼓舞,部隊喊出了“為炒面立功”的口號。

炒面,這種最簡單、最原始的“軍用食品”,易于運輸、儲存和食用。打仗時,戰士們隨身背著一條炒面口袋,饑餓時,抓一把炒面塞進嘴里,再吃上幾口雪,可繼續堅持戰斗。炒面幫助志愿軍解決了運動戰過程中給養保障的大困難。

到1950年11月底,第一批2000噸炒面送到前線。從第二次戰役開始,炒面已成為部隊主要作戰干糧。12月23日,在第二次戰役即將勝利之際,為了繼續準備打第三次戰役,彭德懷讓洪學智代他起草了一份給中央軍委和東北軍區的報告,報告中指出:“由于敵機破壞,晝夜均不易生火做飯,夜間行軍作戰,所有部隊對于東北送來前方的炒面頗為感謝。請今后再送以黃豆、大米加鹽制的炒面。”

據統計,自部隊入朝到1951年6月,共前運干糧3145萬公斤,占前運糧食總數的16.7%,其中大多數是炒面。

炒面,解決了部隊最低限度的物資保障,伴隨著戰士們浴血奮戰,打了許多勝仗。通過這五次戰役,共殲滅“聯合國軍”和南朝鮮軍23萬多人,收復了朝鮮北半部領土,把戰線穩定在“三八”線南北附近地區,扭轉了戰場上的被動局面。

志愿軍把在國內作戰組織給養保障的經驗搬到了朝鮮

運動戰階段,后方供應的大量炒面,在戰斗中發揮了重大作用。然而,炒面長時間作為軍隊的主食是不行的。洪學智在《抗美援朝戰爭回憶錄》中說:因為人體需要多種營養,而炒面的營養成分過于簡單,缺乏多種維生素,長期食用會影響戰士的體力和健康,影響戰斗力。例如:炒面含水分少,長期食用容易上火,許多戰士得了口角炎,而且長期吃炒面容易肚脹。在這種情況下,志愿軍把在國內作戰組織給養保障的經驗搬到了朝鮮,組織生產,就地取給。endprint

1950年12月23日,經與朝鮮政府協商,志愿軍黨委發布了《借糧規定辦法》。規定軍、師、團各級指定一名政治部(處)主任或副政委專門抓借糧工作,有組織有計劃地進行借糧。第一,挑選得力的政治、民運、軍需干部和聯絡員,組成精干的借糧隊,并加強教育,明確任務和方法,嚴格執行借糧政策和紀律。第二,統一劃分借糧區域,以避免因地區貧富和遠近不同,部隊籌借數量不一而產生混亂和加重群眾負擔,或造成部隊苦樂不均。第三,做好調查研究,弄清當地政權建立時間長短,群眾覺悟高低,產糧、存糧數量等情況,然后確定借糧比例和方法。借糧比例一般按公糧的60%,如政府存有公糧,則應先借用公糧。第四,統一借糧手續,付給借給糧食的群眾蓋有公章的借據,以此向政府抵交公糧。借糧中緊密依靠朝鮮黨政人員,發揮聯絡員的作用,避免了混亂,方便了事后的清理償還。整個運動戰期間,就地借糧共12172.5萬公斤,占部隊需求量的60%。其中,三十八軍從1950年10月入朝至翌年2月的4個月中,借糧占應供量的80%,解了燃眉之急。1951年發生特大秋洪,交通中斷,糧食再度告急,經志愿軍后方勤務司令部統一向朝鮮政府籌借糧食5831.5萬公斤,基本保證了供應,使部隊勝利地完成了防御作戰任務。志愿軍兩次向朝鮮政府和人民籌借糧食18004萬公斤,到1953年5月,已分期分批還清。

1951年下半年,志愿軍后勤部推廣了第三十九軍采集野菜的經驗,印發了野菜標本圖譜,發動部隊廣泛開展挖野菜活動。

1952年初,總后勤部召集營養專家研究了志愿軍的供應標準,提出在朝鮮種植蔬菜的建議。2月,志愿軍后勤部向部隊發出種菜指示,要求各部隊每年自行解決2個月至3個月的供應量(每人每天0.5公斤),號召廣泛開展種菜、養豬和加工副食品活動。種菜所需土地,志愿軍后勤部統一向朝鮮政府交涉,由部隊和當地政府具體協商。各單位根據任務及實際情況,因地制宜地組織種菜。一線部隊種菜有困難,則組織人員到后方種植,或由二線部隊給予支援;二線機關和部隊除普遍開荒種植外,還以連或營為單位,組織專業小組耕種面積較大的土地。部隊換防時,菜地采取雙方調換的辦法或由接方付給交方一定的價款。很快,各部隊掀起了利用戰斗間隙進行生產的高潮。如1952年在一線擔任作戰任務的第三十九軍共種菜850畝,收獲蔬菜600噸,另有野菜300噸;在二線休整的第六十軍共收獲蔬菜約3800噸。

據不完全統計,志愿軍1952年共種蔬菜276300畝,收獲蔬菜近2289萬公斤,平均每人20多公斤,采集野菜約134萬公斤,許多伙食單位還開設了豆腐坊,做豆腐、生豆芽,部隊生活得到了一定程度的改善。

“四川榨菜到朝鮮,黃河鯉魚上了山,生活不斷有改善,后勤真是不簡單”

借糧、種菜、采野菜等措施,雖然能夠滿足部隊應急需要,緩解前方部隊給養物資緊缺的局面,從一定程度上改善了部隊的生活,但是,這些措施的實施是有條件的,也只能是暫時的。解決問題的關鍵在于建立完善的給養補給體制。

1951年5月19日,中央軍委作出《關于加強志愿軍后方勤務工作的決定》,確定成立志愿軍后方勤務司令部(簡稱志后),任命志愿軍副司令員洪學智兼司令員,周純全為政治委員。志愿軍后勤保障從此有了強有力的組織領導機構。8月16日至24日,志后召開了第二屆后勤會議,會議以持久作戰、積極防御的戰略方針為指導,在總結運動戰時期后勤工作經驗教訓的基礎上,提出了加強后勤建設的措施,對建設兵站運輸線、開展后方對敵斗爭、建立防空哨、實行分段包運制、儲備物資作了詳細的部署。

自此,志愿軍給養物資供應體制和供應方法開始發生根本性變化。一方面,將過去的跟進式保障方式和開設供應站的供應方法,轉變為實行分區供應與建制供應相結合的供應體制;另一方面,將建設前后相通的兵站運輸線,轉變為建設既前后相通又左右銜接的兵站運輸網,使各種分散的保障力量凝聚成一個多層次、多渠道、多手段的保障整體。具體說就是:國內將給養物資分別運達分部,由分部對軍(獨立師)實施分區補給;軍以下按建制逐級實施補給。

分部對軍補給時,按志后規定的供應任務,根據部隊實力、標準、作戰要求、地理氣候條件、部隊任務及現有庫存,結合運力情況,編制月計劃或臨時性補給計劃。補給計劃確定后,由分部與軍(獨立師)根據雙方運力和任務情況,劃分自運或下送范圍,同時下達供應與運輸計劃,按分工完成各自的補給任務。在實施供應計劃時,各級掌握一定的機動運力和物資,以彌補計劃不周和應付意外情況。

軍以下各級組織補給時,根據作戰樣式確定補給方法。在防御作戰情況下,軍對師以下部隊的供應,一般實行逐級下送,分段包運,軍保證師,師保證團,團保證營、連。軍全部以汽車運到師,必要時直送到團。師至團,先期以畜力運輸為主,后期因公路不斷加修,改為以汽車為主,馬車為輔。團至營、連,接近火線,受道路地形限制,視情況以畜力或人力運輸。一般情況下,軍對師、師對團每10日補給一次,團對連每5日補給一次。

在運動作戰時,部隊行動迅速,則由兵站組織輕便機動小組載運給養物資,沿部隊運動方向攔路發放。在部隊陣地穩定的情況下,則實行分段運輸,逐級下送。在部隊緊急需要而道路良好的情況下,實行越級下送,以節省中途倒運時間,及時保證供應。

山地作戰,道路崎嶇,車輛無法通行,或堅守陣地道路受阻時,師以下各級后勤則準備一定的人力運輸補給。

追擊、穿插作戰,一般多采用尾隨部隊跟進補給的方法,組織一定數量的車輛或人力,攜帶相應的給養物資,尾隨部隊,隨耗隨補,或組織梯隊式的供應小組,于進軍線上循環補給。對過往部隊,采取按部隊行動路線和宿營地址,沿途設立補給站予以補給。設站距離依部隊行軍速度和攜行量而定,一般部隊攜帶2日口糧,故每隔30公里左右設1個補給站。

對小部隊和零星人員,由志后統一印發餐票和主副食票。餐票分一餐、一天、三天三種,供零星外出人員就餐使用;主副食票按面值分一斤、五斤、十斤等,供小部隊向兵站領取實物。endprint

隨著補給體制的不斷完善,作戰部隊給養供應逐漸好轉。到1952年,給養物資供應全面好轉,不僅糧食、副食能按標準供應,而且還有一定節余建立儲備。到1953年,給養供應更為好轉。1953年2月,全軍糧食儲備量達8個月以上,副食蔬菜類可供全軍食用167天。部隊生活進一步改善,不僅吃得飽,而且吃得好。戰士們高興地說:“四川榨菜到朝鮮,黃河鯉魚上了山,生活不斷有改善,后勤真是不簡單!”

建立戰地給養儲備體系

1951年6月,志愿軍轉入陣地戰階段。由于戰線趨于穩定,各級大力健全后勤機構,大力建設兵站運輸線,為給養供應的好轉創造了條件。但當年的特大秋洪,使交通中斷1個多月,僅志后第一、二、四、六分部及各軍損失主副食即達84.5萬余公斤,部隊再度缺糧。后經全軍動手,搶修道路,搶運給養,統一借糧和節食互助,才渡過了糧荒。這一特殊情況引起了志愿軍后勤部的高度警覺:如此漫長的補給線,如此大規模的保障,如果出現任何特殊情況,在沒有充足的戰地儲備的情況下,志愿軍還會發生糧荒。因此,志后決定,在運輸狀況好轉的情況下,抓緊建立戰地給養儲備體系。11月以后,運輸狀況好轉,糧食基本上做到了按標準供應,而且生糧增多,熟糧亦由炒面改為壓縮餅干。于是,部隊開始有計劃地進行給養儲備。

一是充實經常性儲備。經常性儲備是根據作戰需要、日常消耗、運輸情況和保管能力,分別由分部和部隊建立的儲備。這是實現主動而有計劃地補給的基本環節。經常性儲備實行縱深配置,做到既能保證在各種情況下及時補給,又能適應物資分散保管和便于機動的需要。在縱深儲備的基礎上實行重點配備,將較多的物資儲備于主戰方向的機動位置、交通可能受阻的地區和兵站線的主要支撐點上,以便前后呼應,互相支援,及時保障主要方向的供應。經常性儲備一般為3個月量(另一個月的途中周轉量),兵站與部隊各儲備約1/2。基地兵站多儲備機動數量,中途、前沿兵站按正常供應量儲存。對部隊各級儲備量不作統一規定,由各軍視情況確定。一般是連陣地7天量,團后勤10天量,師后勤10天量,軍(獨立師)后勤15天量,共42天量。

二是做好戰役性儲備。戰役性儲備是在經常性儲備的基礎上,根據戰役計劃、指揮員意圖、兵力部署和戰役持續時間的需要,于戰前增加的儲備,以充分保證戰役供應。戰役性儲備的配置根據不同戰役性質確定。運動戰,軍一級一般在集結地儲備20天糧食,其中5天為部隊攜行量,5天為部隊集結時食用量,軍儲備10天量,戰役(斗)開始后追補。反擊戰時,物資靠前儲備,并作前重后輕的縱深配置,分部在主要作戰地區的前沿大站儲備1個月量,以備機動。軍以下一般儲于師的位置上,戰斗向縱深發展由于師后勤跟進,此點即轉作軍的補給庫。團以下部隊給養物資大部分儲于團的位置上,陣地只存發起進攻前短期內所需量。一般陣地防御戰的儲備配置原則,與反擊作戰大致相同,軍以下部隊經常保持2個月量。各級儲備量為:前沿班排5天量,前沿連15天量,團20天量,師、軍15天量。但在堅守陣地抗擊敵人大規模進攻時,由于支援兵力大為增加,戰中補給困難,因此主要方向的主要坑道平時多儲備。根據上甘嶺戰役經驗,前沿主陣地坑道的給養儲備為30天量,其中有7天至10天的干糧。

三是進行季節性儲備。朝鮮的春泛、秋洪對補給運輸危害嚴重,為確保部隊供應,志后確定,在經常性儲備的基礎上增加汛期季節性儲備。季節性儲備作前重后輕配置,部隊儲備多于分部,以利于分散保管和就近補給。三四月間為春泛期,各軍于2月底前完成2個月給養儲備。各級的具體配備視道路和地形情況確定,一般軍、師、團、連各儲15天至20天量,分部則酌情增儲,一般為半個月量。7月中旬至9月中旬為秋洪期,給養供應主要靠洪期前儲備。一般在經常性儲備的基礎上增至4個月量,部隊儲備不少于2個月量,其余為分部儲備,均在6月底前完成。部隊各級儲備根據道路情況、保管條件和距兵站遠近等具體情況確定。

到1953年2月底,全軍共儲備糧食24.8萬噸,可供全軍食用8個半月。各軍的給養儲備量均可消耗2個月以上。一線部隊坑道陣地給養儲備充足,均達到2個月至3個月量,作戰干糧儲備一般也達10天以上。雄厚的給養儲備,充分滿足了作戰保障的需要。

靈活組織熱食保障,前沿部隊早餐基本上能吃上油條,喝上豆漿

運動戰階段,部隊連續作戰,體力消耗大,需要供應熱食,以恢復部隊體力。為防敵機轟炸和炮擊,前沿部隊的熱食保障只能在艱難境況下相機進行。主要采取三種辦法:一是在陣地后方以連為單位選擇隱蔽地域做飯,視戰斗情況前送。二是利用拂曉、黃昏、夜幕的掩護,做飯送上前沿,中午則以干糧充饑,或抓緊利用戰斗間隙做飯前送。三是在戰況變化有可能起炊時,抓緊機會做飯。在做飯時,采取一切可能的辦法防止暴露目標。如“化整為零”,以班排或小組分散起火,或由個人用罐頭盒、飯盒做飯,盡量縮小目標,利用干柴燒飯或挖散煙灶以減少炊煙,等等。

陣地戰階段,戰場環境好轉,部隊進行熱食保障的機會比較多。防御戰初期,坑道體系尚未形成,仍沿用運動戰階段熱食保障的方法:選擇盡量靠近前沿的敵炮死角和利于防空、便于送飯的隱蔽地點建立伙房,以連為單位起火,送飯小組利用敵炮擊間隙,選擇隱蔽路線組織前送。采用這種炊事方式,縮短了送飯距離,減少了傷亡,而且能較及時地保障熱食供應。部隊進入坑道后,根據坑道的大小,以班排為單位,在坑道口設立伙房,把炊事員分到班排,實行分散做飯或集體做菜分班做飯的辦法。在坑道口分散做飯,志后注意解決了以下問題:一是及時補充班排炊具。除原配發的連用炊具外,補充前沿部隊每個軍小鐵鍋300口,其他小型炊具利用包裝皮自制。二是用木炭做飯,減少炊煙。木炭由二線部隊燒制供給。另配發部分化學燃料在戰斗激烈時使用。三是以連或營為單位組織人員到后方種菜、養豬、生豆芽、做豆腐,或由二線部隊支援實物,供坑道部隊調劑伙食。這種熱食保障辦法,既解決了飯菜保溫和開飯及時的問題,又避免了送飯造成的傷亡,較好地解決了坑道部隊熱食保障的困難。在此期間,有些部隊還采購了部分啤酒、汽水和水果、蘿卜等副食品存放在坑道內,調劑了品種花樣。

到1953年,給養供應更為好轉,部隊生活得到了進一步改善。1953年春節,前線廣大指戰員自入朝以來第一次吃上了肉餡餃子。此后,前沿部隊早餐基本上能吃上油條,喝上豆漿,每餐能保證兩菜一湯,士氣越來越高,作戰越來越勇敢。endprint