葡萄籽提取物的五大連池礦泉水溶液色度變化

王菁華,馬曉紅,李月興,方振興,潘 虹

(黑龍江省科學院火山與礦泉研究所,哈爾濱150090)

葡萄籽提取物原花青素(grape seed proanthocyanidin extract,GSPE),是從葡萄籽中提取出來的生物類黃酮,具有較強的抗氧化活性,對多種疾病有預防和治療作用[1]。近年來,作為一種純天然的功能性添加成分,被廣泛應用于食品、藥品、化妝品中。同時,花青素還是一種天然的水溶性植物色素,是花色苷類色素的主要原料[2]。顏色在食品加工中起著特殊的作用,是衡量感官指標的重要參數。在食品加工業中食品企業通過添加食用色素使食品保持具有吸引力的感官特征[3]。隨著對健康和食品安全的重視,天然色素的用量越來越多。文獻證明,早在公元前1500年,古埃及人就開始利用天然提取物和葡萄酒來改善糖果顏色[4]。然而,花青素和其他天然色素一樣會受到外界因素的干擾而影響其色調和穩定性[5]。本研究利用葡萄酒色調的測定方法,將葡萄籽提取物分別溶于去離子水和五大連池偏硅酸礦泉水中,通過測定兩種溶液在420 nm、520 nm、620 nm的吸光度[6],比較分析了葡萄籽提取物作為一種天然色素在五大連池礦泉水中的色調變化和穩定性。

1 材料與方法

1.1 試劑與儀器

葡萄籽提取物(西安天一生物技術有限公司 Proanthocyanidin 95.9%UV);五大連池礦泉水(五大連池偏硅酸型礦泉水);UV-1800型紫外可見分光光度計(上海美普達儀器有限公司);UPT-II-202型超純水機(上海優普實業有限公司)。

1.2 研究方法

準確稱取葡萄籽提取物100 mg,分別用五大連池礦泉水和去離子水100 mL超聲溶解,得到酒紅色透明清液和橙紅色透明液。采用紫外分光光度計分別在420 nm、520 nm、620 nm波長下測定葡萄籽水溶液隨時間變化的吸光度值。溶液的色度值是三種波長下吸光度值之和。

2 結果與分析

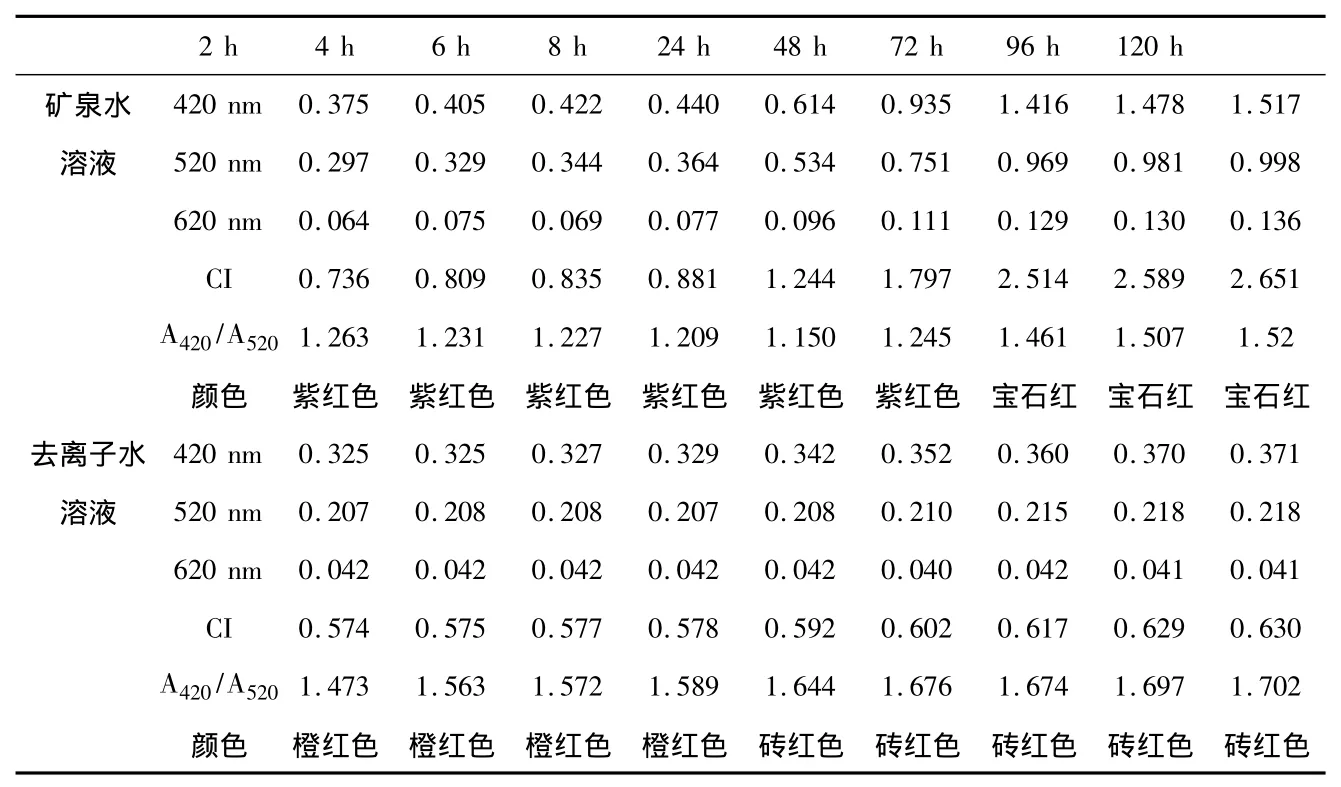

將葡萄籽提取物溶解于五大連池偏硅酸礦泉水和去離子水中,分別測定溶液在 2 h、4 h、6 h、8 h、24 h、48 h、72 h、96 h和120 h時在420 nm、520 nm、620 nm波長下的吸光度值,并計算溶液的色度值,數據列于表1中。

表1 兩種溶液的吸光光度值和色度值Tab.1 The values of absorbency and color intensity(CI)of two solutions

溶液呈現不同顏色是由于溶液對光具有選擇性吸收,葡萄籽提取物作為天然色素是由于其中花色苷在可見光400~760 nm中的420 nm、520 nm和620 nm有吸收而呈現的顏色。420 nm、520 nm和620 nm所發出的光分別為綠色、藍色和橙色。人們肉眼看到的則是其發出光的互補色,即420 nm為黃色,520 nm為紅色,620 nm為藍紫色。葡萄籽提取物用五大連池礦泉水溶解的溶液靜置一周觀察其顏色變化,顏色為紫紅色,隨著時間的延長溶液的顏色變為略帶紫色的寶石紅色。用去離子水溶解的葡萄籽提取物溶液,開始顏色為橙紅色,隨著時間的延長,顏色略有加深為磚紅色。這與表1中的數據相一致,由表1中的數據可以看出,用礦泉水溶解的葡萄籽提取物溶液在420 nm和520 nm波長下的吸光度值增長幅度最高,而在620 nm波長下的吸光度值增長幅度較小,也就是說明時間越長橙紅色的主導作用越強,溶液的顏色越偏向橙紅色。同時用去離子水溶解的葡萄籽提取物溶液在420 nm和520 nm波長下的吸光度值有所增長,而在620 nm波長下的吸光度值基本保持不變,也就是表明溶液顏色基本保持在橙紅色。

由于色調理論認為,A420/A520的比值數值越低顏色越紅,越高越顯橙色。由表1數據中的A420/A520的比值可以看出,用去離子水溶解的葡萄籽提取物溶液比值高于礦泉水溶解的葡萄籽提取物溶液,而且去離子水的溶液顏色較礦泉水溶液的顏色更偏向于橙紅色,與理論推測相一致。通過以上分析可以看出使用五大連池礦泉水溶解葡萄籽提取物相較于去離子水溶解葡萄籽提取物顏色更接近葡萄的原色紫紅色或是寶石紅色。

3 結論

傳統飲料生產用水通常使用蒸餾水作為原料用水,而果蔬飲料或保健飲品在生產過程中會破壞果蔬原有顏色和色彩,利用添加色素的方法滿足感官的需求。葡萄籽提取物作為新興的功能食品添加物,其開發利用價值極高,前景廣闊。隨著人們對食品安全的逐漸重視,減少添加劑的使用以及天然色素在食品中的廣泛應用會成為新的趨勢。通過本研究結果可以看到,在開發葡萄籽提取物飲品中使用五大連池礦泉水作為用水水源,可以保證飲品的色澤,不用添加額外的色素添加劑,更符合綠色健康的食品研發需求。

[1] 董鵬,王偉偉,王東雙,等.葡萄籽提取物中原花青素含量研究[J].安徽農業科學,2011,39(16):9829—9830.

[2] 吳冰冰,郝振華,胡云雙,等.花色素苷功能飲料的穩定性[J].食品與發酵工業,2012,38(4):120—122.

[3] 成黎.天然食用色素的特性、應用、安全性評價及安全控制[J].食品科學,2012,33(23):399—404.

[4] 曹雁平.我國天然食用色素研究現狀[J].食品發酵工業,2007,33(1):80—84.

[5] 張琦,孟憲軍,孫希云,等.葡萄籽中原花青素的穩定性研究[J].遼陽農業大學學報,2006,37(2):232—234.

[6] A.RODRIGUES,J.M.RICRDO -DA-SILVA,C.LUCAs etal.Effect of commercial mannoproteins on wine colour and tannis stability[J].Food Chemistry,2012,(131):907—914.