都市弓箭手每一箭即是一次修行

文+本刊記者 郝贏

圖+隔壁老王 郝贏 部分圖片由受訪者提供部分圖片來源于網絡

都市弓箭手每一箭即是一次修行

A GROUP OF ACHERS IN CHONGQING

文+本刊記者 郝贏

圖+隔壁老王 郝贏 部分圖片由受訪者提供部分圖片來源于網絡

小時候男孩子都這么玩過:一根小木桿或者一支圓珠筆,兩段系上一根橡皮筋,一把簡易的弓便做好了。把另一根木桿或者筆芯搭在橡皮筋上,用力往后一拉,“箭”便飛了出去。

在火藥沒有誕生之前的冷兵器時代,弓箭絕對是具有最大殺傷力的武器。隨著槍炮的出現,弓箭這才漸漸被塵封和淡忘。不過,重慶至今還生活著一群都市弓箭手。他們的年齡跨度從6歲到80歲;他們自己造弓,或古法制作,或現代工藝研制;他們造出的弓在外人眼中更像是玩物,但他們自己卻給這樣的愛好賦予了更高深的解釋:“每一箭即是一次修行。”

群·像

英文導讀: We can see some people who are interested in playing bows in Chongqing. Their age may be distributed from six years to eighty years. They are so special.

都市弓箭手們的比武大會

在金庸老先生的《射雕英雄傳》中,郭靖有一位蒙人師傅名叫“哲別”,專門負責傳授他射箭的本領。“哲別”在蒙古本就代指“神箭手”,而在我國歷史上,出現過的神箭手數不勝數。春秋時期有一位名叫養由基的楚國人,自幼練得一手好箭法,有天他站在距幾棵楊柳樹百步的位置連射多箭,箭箭都穿葉而過,“百步穿楊”的成語就由此而來。漢朝名將“飛將軍”李廣也是每次拉弓,必中目標,因為他的胳膊很長,人們說他“猿臂善射”。曹操除了是軍事家外同樣也是一名神箭手,相傳曾有一次他在打獵時一口氣連射63只野雞……

很少有人會想到,出現在文學作品或者歷史史料中手拿弓箭的俠士們,在現代生活中也可以尋覓得到。

2014年5月17日,在重慶市第八中學逸夫樓報告廳,聚集了一群特殊的人。他們中有些來自重慶市內各個高校,也有些來自傳統文化愛好者團體。大多數人身著傳統漢服,而最醒目的是他們人人手中都緊緊地握著一張弓。雖然平和歡樂的氣氛充滿了整個場地,但其中也充斥著一絲大戰來臨前的緊張感,因為一場比武大會即將上演,所比的就是“弓箭”——這是一場都市弓箭手之間的角逐。

這場名為“重慶市射藝聯盟傳統弓比賽”的比武大會分為兩個階段:上午進行個人賽,下午進行團體賽。上午比賽前,西南大學國學院武術研究所所長陳寶強首先簡要介紹了弓箭的發展歷史,之后中國射箭協會傳統弓發展委員會委員李青陽當眾演示了傳統弓射箭。

正式比賽開始,在每位成員的面前都擺放有六張類似于跆拳道訓練中蒲團式的箭靶,勝與敗的標準則是命中靶數的總和。在當天的比賽中共設置了7米射、11米射、15米射以及射飛盤等關卡。比賽開始,選手們側身站立、身體半蹲前傾、審視靶標、拉弓、放箭,整個動作行云流水,離弦之箭飛速躥出,定上靶心,觀賽者不時報以掌聲。

定位射階段采取的是淘汰制,第一輪7米射比賽過后,有近一半左右的選手慘遭淘汰。第二輪11米射難度提高,雖然僅僅只離箭靶遠了4米,可對于選手射箭時的力度、瞄準等要求卻高了不止一個等級。這里要說明一點,射箭對于選手自身素質要求很高,呼吸頻率、周遭的聲音等因素都會影響射箭的精準度。所以,如果一位長久訓練過的射手成績卻不如一位剛剛入門射手,也不足為奇。

待到射飛盤時,場上只剩下了不到10位選手。而高潮就在此刻產生,只見一張由塑料制成的飛盤飛向半空,一位弓箭手張弓搭箭,迅速將飛盤擊穿。要知道這次比賽所采用的箭的箭頭也是由塑料制成,若沒有極大的力道,幾乎不可能將飛盤擊穿。賽后記者找到了這位名叫蘇偉剛的選手,經過了解才知道他所使用的弓本就與常人的不同,是一張73磅的弓。

73磅是個什么概念呢?把弓拉滿時就相當于拎了一袋33公斤的大米。而蘇偉剛本人自幼習武,現在開辦了一家截拳道館,也正是因為如此,才僅僅練習了3周時間的他才拉得動這樣的弓,并在這場比武大會中取得了單人第3名的成績。不過他仍然感到遺憾:“我的射法是‘地中海’式射法,需要帶指套,這樣在射飛盤的過程中掏箭的速度略慢,不然或許成績會更好。”

是傳承,也是一種修行

在采訪過程中,重慶的弓箭手們告訴記者,在人類文明歷史的發展進程中,不論哪個國家,不論哪個時代,都可以發現弓箭的影子。除了為生存而使用弓箭狩獵,為了消滅敵人而在戰爭中使用弓箭外,它往往還是考量一個人的標準。

源于中國的日本“弓道”是“由弓入道”的體現之一。它是日本一項源遠流長的古武道,也是傳統競技運動,要求人運用一定的動作把箭射到標靶上,其中所固定的動作,練習的修養,對人的精神力與禮儀的要求等都可以充分鍛煉弓手的身心。

弓箭手們告訴記者,目前重慶來喜愛弓箭的人多是中國傳統文化的愛好者,了解并練習弓箭一方面是為了傳承傳統文化,另一方面更是對自身的修行與肯定。譬如早在古時就有“君子六藝”的說法,是指古時候君子的六門必修課,“五射”就是其中的一門大藝,包括“白矢”、“參連”、“剡(yǎn)注”、“襄 (rǎng)尺”、“井儀”。“白矢”指箭要穿過鵠的(箭靶的中心),并且用力適當,恰中目標,剛剛露出白色箭頭;“參連”指先發一箭,后三箭連續而去,矢矢中的,看上去像是一根箭;“剡注”即箭射出時要箭尾高箭頭低,徐徐行進;“襄尺”指臣與君射,不能和君并立,應退讓一尺;“井儀”即連中四箭,射在鵠的上的位置要上下左右排列像個井字。這“五射”學完并考核通過才能稱作君子。一位受訪者還告訴記者,如同古代一樣,國內也即將有針對弓箭的專業考核,只不過考核后的弓箭手不是以君子或非君子區分,而是像中國象棋、圍棋那樣用段位來區分。

在中國的歷史上,《夢溪筆談》、《考工記》等書中都記載了傳統弓的制作技法。在這些愛好者們看來,“自己制作弓箭也是一種文化的傳承。”他們介紹到,弓箭的制作技藝繁復,其中包含數百道工序,對于選材、制作及時間等都有嚴格的要求。“比如《考工記》中就有一篇‘弓人為弓’的記述,對制弓技術作了詳細的總結。不得不佩服中國古代人民的智慧,因為在幾千年內,全亞洲的復合弓制作技術與《考工記》中記載的內容相比,幾乎沒什么變化。”一位都市弓箭手說起這段時,滿臉都是心悅誠服的表情。

李青陽:傳統角弓制作大師

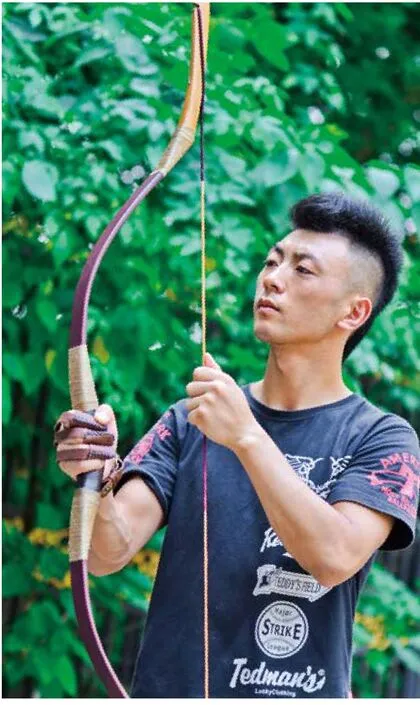

李青陽,今年37歲,現任中國射箭協會傳統弓發展委員會委員。他畢業于西師美院,曾獲重慶市八運會散打冠軍。2012年他專程前往匈牙利拜師學習騎射,而他現在主要從事傳統角弓的制作,已經在全國小有名氣。

身體壯實、面容和藹、蓄著胡子、一縷頭發在腦后梳了一個小辮兒、操著一口北方腔,這就是李青陽。雖然看起像個北方人,但他從小在楊家坪長大,不過祖上倒真是山西、內蒙交界處的人。

初見李青陽是在他開于黃角坪電廠的傳統角弓制作室里,遠離了鬧市的喧囂,窗口望去一片養眼的綠色。要說李青陽,不折不扣是個耍娃:打小練武,學過畫,做過雕塑,冬天打獵,夏天捕魚,探過洞,現在又玩起了弓。不過按他的話說,對于弓箭一直有種向往,只是最初是虛幻的概念,如今才變成了實物。

值得欽佩的是,這個耍娃還不是三分鐘熱情式的玩法,為了騎射,他甚至專程跑去世界騎射技藝最發達的匈牙利拜世界騎射大師卡薩為師。學習了一段時間后還參加了約旦國王舉辦的世界騎射大賽并獲得了名次。

不過,真正讓李青陽在圈內小有名氣的還不是他的射術,而是傳統角弓的制作。就在他的制作室內,在“射以觀德”的書法牌匾下,他滔滔不絕地給記者講述了很多角弓制作方面的知識,期間還夾雜了很多歷史故事。這些記載于古書上的古老技藝在他的口中信手拈來,講得頭頭是道。

他還給我們講了這么一個有趣的插曲。之前去內蒙古參加射箭比賽。當他帶著自己制作的弓出場射出第一箭卻由于狀態不好射偏后,評委席上一位老者立馬站了起來向他奔來。李青陽說:“當時還把我嚇了一跳,心想難道是因為射得不好過來說我嗎?”誰知老者奪過他的弓細細端詳后,一直念念有詞:“好弓,真是一把好弓,賣給我吧。”也難怪,現在國內角弓制作中有個說法:“北有高翔,南有青陽”,指的就是國內知名的兩位制弓大師,“青陽”自然就是李青陽。

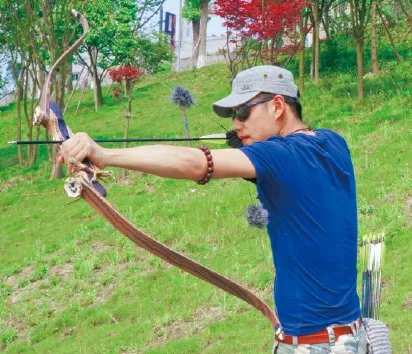

紅云:自創品牌的器材派

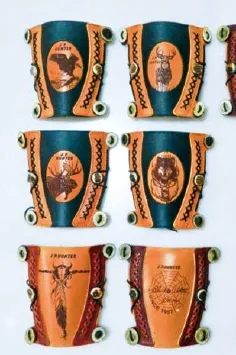

“紅云”今年27歲,重慶的圈內朋友都喊他小佳。他在四川美術學院讀大學一年級時進入弓箭的圈子,至今已經有6年了。目前“紅云”主要在做弓箭護具,并自創了“J.P.HUNTER”這個系列品牌的配件配具。

在世界各地,弓的種類很多,譬如電影《復仇者聯盟》、《羅賓漢》、《饑餓游戲》等作品中出現的都是美獵弓。美獵弓緣起于印第安,而“紅云”本是歷史中印第安一位偉大酋長的名字。想必大家已經猜出來了,我們所探訪的這位重慶本地玩家“紅云”就是一位美獵弓的使用者。

“紅云”告訴記者,美獵弓的產生源于狩獵,更加自由自在,沒有條條款款。這也是“紅云”愛上美獵弓最深層次的原因所在。

在玩美獵弓之前,“紅云”還玩過一段時間的復合弓。“復合弓精度高,上手快。”他的闡釋聽上去更像是靠復合弓培訓興趣,然后再選擇難度偏大的美獵弓操練技藝的意思。

記者的解讀卻沒有得到“紅云”的認同,他給出的理由是:“我屬于器材派,追求的是精準的射藝,但是復合弓的性能和美獵弓有些差距,比如震動這種硬傷,這次讓我改變了弓的選擇。”但“紅云”告訴記者,的確有玩家玩弓的思路就是:“先玩現代感十足的復合弓,玩到沒挑戰之后會過度到美獵弓,更資深的玩家最后會轉型筋角弓。”

畢業于四川美術學院的“紅云”對工藝品的制作流程有一定喜歡與了解,工藝品的生產也是他目前的主業。在與弓箭結緣后,他感覺國產低端用具不太入流,高端用具又是天價,進口產品也相對昂貴。于是,為了國內的玩家能用上高端又親民價格的配具,他自創了一個品牌并開始從事護具的制作。

除了制作相關用具,他也從射箭中收獲了很多樂趣,尤其是“遠距離打擊”這樣的玩法。“美獵弓沒有瞄準器,全憑感覺和技術還有臨場發揮。有悟性的射手練習一年可以20米打蘋果,但是命中幾率依然很低。所以說遠距離打擊才有難度,有難度自然才有樂趣。試想一下,箭對準幾十米以外的目標,‘啪啪啪’的射出去,然后擊中目標,那種愉悅感沒嘗試過的人是體會不到的。”

連雨馨:不可小覷的“女神箭手”

“@連雨馨”是這位女射手的微博名,重慶工商大學大二學生,主修ACCA(特許公認會計師)專業。接觸傳統弓箭3個月左右,現為重慶飛羽弓箭社的官方微博負責人。在今年5月的“重慶市射藝聯盟傳統弓比賽”中,作為團隊中唯一的女性,她與其他射手一同奪得了團體冠軍。

“當我射出第一箭時,覺得自己仿佛觸摸到了那個金戈鐵馬的年代,腦中閃過蘇軾的名句‘會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼’,全身的血液都為之沸騰了。”這是連雨馨在今年3月第一次參加一個弓箭社體驗活動時的感受,由此她瞬間就愛上了那種開弓射箭的感覺,并在之后購入了人生的第一套傳統玻片弓,開始了射藝修行。

作為一名女射手,雖然在力量上劣于男性,但她告訴記者女性也有男性無法比擬的優勢——更容易靜下心來,更容易進入狀態。她說:“射箭時必須心無旁騖,講求寧靜致遠。在發而不中時,能夠反求諸己。并將這種心態融匯與日常生活中。我覺得在我這個年紀,能夠從射藝中學會這種心態,是很幸運的。”

雖然練習射箭不久,但每一次練習的情景都讓她記憶深刻。比如一次受邀到重慶大學做射藝展示,由于路途較遠,她的身體狀態又不太好,暈車暈得天昏地暗。更要命的是,當天活動時間緊,剛下車就要上場展示,絲毫沒有喘息的機會,甚至12支展示用箭何時插在她腰上都不知道。但當大家列好箭陣,各歸其位,開了滿弓,她突然就精神百倍了,任何身體不適都瞬間消失。她和另外4名演示箭手五箭齊發,全部命中,連主辦方安置的鐵架靶子也在飛箭集中而有力的沖擊下,應聲倒下,引得臺下觀眾一陣驚嘆。

前不久舉辦的“重慶市射藝聯盟傳統弓比賽”是她參加的第一個傳統弓比賽,原本只是作為一名初出茅廬的小將,卻因在賽場上沉穩出色的表現,有幸被前輩看中,加入到了高手如云的一組隊伍中。事后,給記者回憶這段經歷時,依然能從她的語氣中感受到當時既興奮又緊張的心情。“我原本只是懷著領略其他‘神箭手’風采的心情去參賽的,作為團隊中資歷最淺的選手,確實感到壓力很大。要知道,邀請我加入的那支隊伍,很多都是群內鼎鼎有名的弓箭手,我真怕拖了他們的后腿。”不過,正如連雨馨說的“女性更容易定心”的原由吧,那次比賽她頂住了壓力,發揮得極為出色,不僅沒有拖高手們的后腿,還為團隊大比分奪冠立下了汗馬功勞。

飛雪:雨中練箭的獨門秘技

“飛雪”本姓謝,是重慶郵電大學通信專業的大一學生,今年19歲。他愛好廣泛,擅長小提琴、射藝、劍術、合氣道等,練習傳統弓箭也已有4年的時間。“飛雪”目前還是重慶郵電大學漢韻新櫻協會的會長和弦音弓會的組長。

在“飛雪”看來,喜愛上射箭是因為它帶給人的一種境界。

最初階段他接觸的是日本弓道,弓道里要求射手不僅有高超的技術,還要求射手有極高的精神修養。它強調射箭時沉下心,對附近的一切都保持無念的態度,當能把自己的心高度集中在目標上時,方可命中。而隨著對傳統弓的了解,“飛雪”發現射藝與弓道有相通的地方,于是開始轉為射藝的修習。他說:“射者正己而后發;發而不中,不怨勝己者。無論是弓道還是射藝,其中的道理和領悟才是讓我真正喜歡的原因。”

不論是練習弓道還是射藝的過程,對“飛雪”而言,最大的收獲是領悟到如何用心去射好箭,最大的成就并不是每箭都中靶心,而是慢慢向靶心移動的過程。他還告訴了記者自己特殊的練習方法——雨中練箭。這源于有次他去學校練習射箭,結果沒練習一會兒開始下大雨。照理說,這樣的天氣條件是不適合繼續練習的,但為了能鞏固自己剛掌握的射箭技巧,他堅持冒著雨練習了近3個小時。雖然全身濕透了,但在技藝卻大大得到提升。從此,他就認定了雨中練箭這樣的方式,反而覺得條件越惡劣越能激發斗志,也才越能突破技術上的“瓶頸”。

記者聽完介紹好奇地問“飛雪”有沒有給圈內人傳授雨中練箭的經驗,他故作嚴肅的神情,“獨門秘技怎可以輕易告知別人?”也對,武林高手行走江湖掌握一門絕招很重要,想必箭手們也是如此吧!