農牧交錯區品種與施肥對牧草適應性及產量的影響

賈倩民 ,陳彥云 ,*,陳科元 ,仇紅燕 ,李旺霞

(1.西北退化生態系統恢復與重建教育部重點實驗室,銀川 750021;2.寧夏大學生命科學學院,銀川 750021)

寧夏鹽池縣是一個以牧為主、半農半牧的北方典型農牧交錯區,也是我國荒漠化的主要分布區[1]。由于脆弱的生態環境及經濟活動強度的加大,造成該地區大面積草地生產力下降[2],加之農田長期大量化肥的使用及施用不當,使土壤環境污染逐年加劇,影響作物的正常生長和品質[3-4],嚴重制約著農牧業經濟和社會的可持續發展[5]。因而,實施科學的栽培技術,尤其是合理的施肥是迅速提高草地生產力的關鍵。國內外研究表明,有機肥富含作物生長所需要的多種元素及有機物質,并可以降解土壤中的碳化合物,提高化肥利用率和土壤養分供給能力,從而提高作物產量和品質[6-12]。植物秸稈作為肥料不僅能提高作物產量,而且可以節約資源、保護地力和生態環境[13-15]。如果能將農牧交錯區大量牲畜糞便及植物廢渣科學地運用,充分利用自然資源,則可以減少化肥的使用量[16]。在人工草地建植方面有機肥、化肥、植物廢渣配合施肥的研究較少,本試驗利用正交表對牧草品種、有機肥、化肥及加工后的植物廢渣安排試驗,研究不同牧草品種及施肥對人工草地適應性及產量的影響,旨在通過這種方法得到適合該地區人工草地建植的最優組合,為穩定人工植被建設及全面發展草地畜牧業提供科學依據。

1 材料和方法

1.1 試驗區概況

試驗地位于寧夏鹽池縣(106°30′~107°47′E,37°04′~38°10′N)花馬池鎮北王卷村,屬于毛烏素沙地西南緣,氣候為大陸性氣候,年均氣溫7.7℃,極端最高和最低氣溫分別是 38.1℃和-29.6℃,年均降水量約280 mm,主要集中在7、8、9三個月,蒸發量高達2710 mm,年均無霜期165 d。試驗地為棄耕鹽堿地,土壤為風沙土,表層土壤 (0~20 cm)pH 值 9.15,含鹽量 0.31%,有機質含量 0.5%~0.8%。灌溉用水為地下水,礦化度 4~6 g·L-1,含鹽量高,水質較差。

1.2 試驗設計

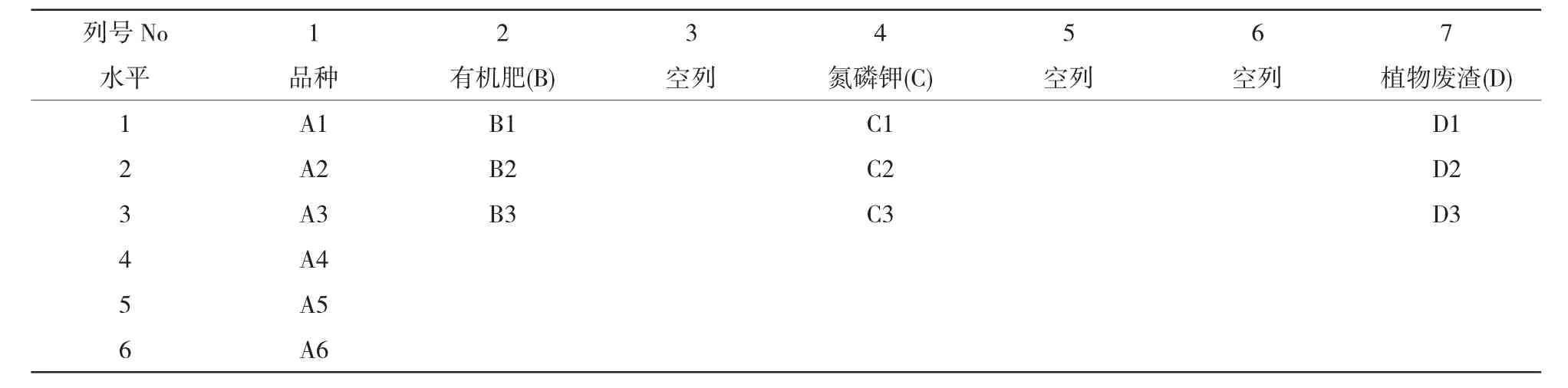

采用正交設計L18(61×36),表頭與因素水平設計見表1。共4因素,因素A為品種,6個水平依次為扁穗冰草(Agropyron cristatum)(A1)、蒙古冰草(Agropyron mongolicum Keng)(A2)、沙打旺(Astragalus adsurgens)(A3)、紫花苜蓿(Medirago sativa)(A4)、草木樨(Melilotus suaveolens)(A5)和披堿草(Elymus dahuricus)(A6)。因素B為有機肥羊糞,3 個水平依次為 12 t·hm-2(B1)、24 t·hm-2(B2)和 36 t·hm-2(B3)。因素 C 為化肥氮磷鉀(N:P:K=11:9:9),3 個水平依次為低肥配比(N 55 kg·hm-2、P 45 kg·hm-2和 K 45 kg·hm-2)(C1)、中肥配比 (N 165 kg·hm-2、P 135 kg·hm-2和 K 135 kg·hm-2)(C2)、高肥配比(N 275 kg·hm-2、P 225 kg·hm-2和 K 225 kg·hm-2)(C3)。因素D為植物廢渣,3個水平依次為5 t·hm-2(D1)、10 t·hm-2(D2)、和 15 t·hm-2(D3),共 18個處理,重復3次。小區面積25 m2(5 m×5 m)。

1.3 田間管理

2012年5月12日播種,禾本科播種量約15 kg·hm-2,播深 1~2 cm,豆科播種量約 30 kg·hm-2,播深2~3 cm,均采用條播,行距30 cm。試驗期間采用相同的管理措施,有機肥和植物廢渣在土壤翻耕前,一次性把肥料均勻撒于地表翻入土中。磷肥和鉀肥作為種肥,在播種時采用溝內條施。氮肥按總氮量的30%作基肥,返青后再追肥70%。試驗用有機肥為當地農戶家用羊糞,植物廢渣為當地工廠苦豆子秸稈廢渣。氮肥為尿素(N46%),磷肥為磷酸二銨 (N16%、P 46%),鉀肥為硫酸鉀(K2O 50%)。

表1 正交試驗表頭與因素水平設計

1.4 測定內容與方法

2012年各小區選取1 m代表性樣條,全苗后于6月18日數其出苗數,于8月25日數其存活數,2013年4月15日測定返青數,計算出苗率、存活率、越冬率,重復3次,取平均值。2013年6月5日各小區選代表性植株10株測定絕對高度(從地面至植株最高部位的高度),之后挖取完整植株測量根長,分別計算平均值作為株高和根長。2013年6月5日和8月12日各小區選1 m2樣方刈割,烘干后稱其干重,重復3次,取平均值,兩茬產草量之和作為干草產量。

1.5 數據分析

用Excel 2003軟件進行數據整理;用SPSS 18.0軟件進行因素間效應檢驗,并用Duncan法進行多重比較;根據極差R和公式R'=d×R×M0.5(d為折算系數,M為因素水平重復數)計算同水平等價極差R'[17]。

2 結果與分析

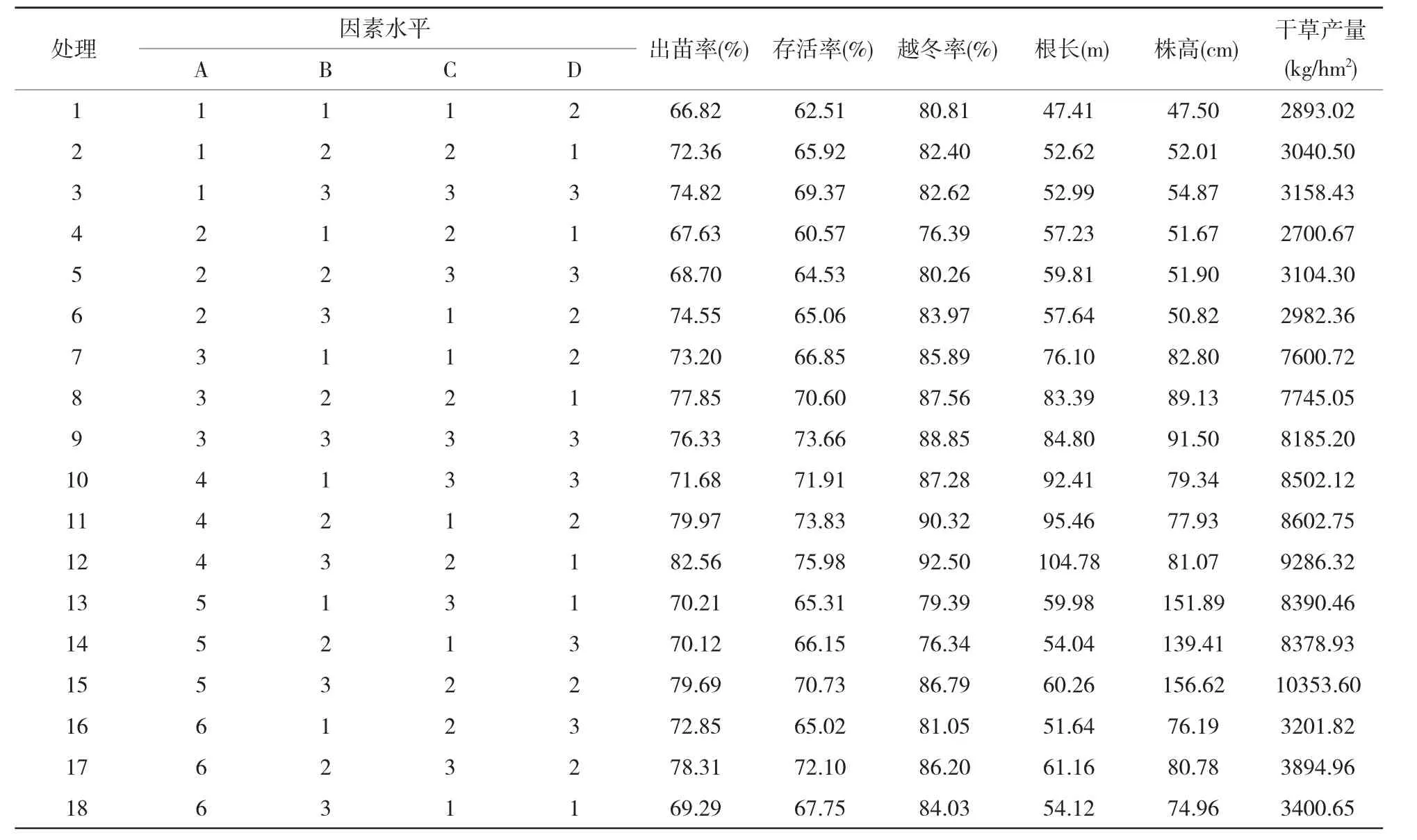

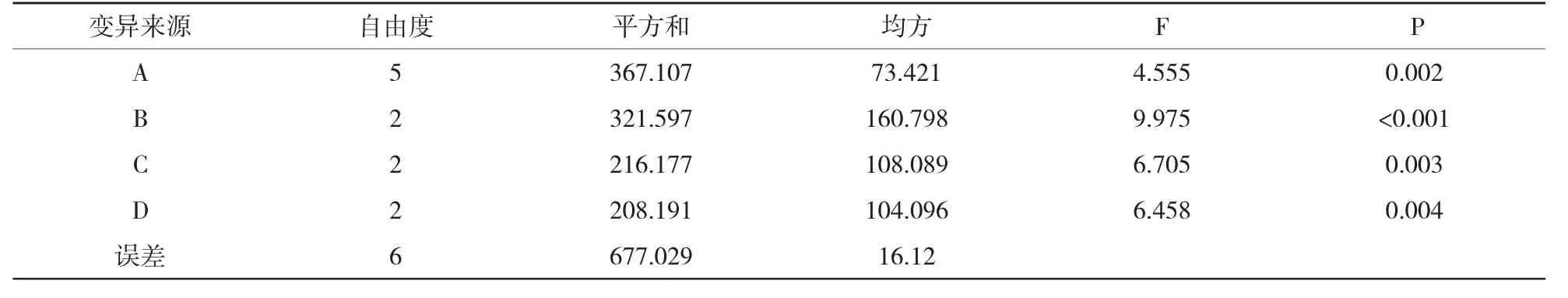

2.1 品種與施肥對出苗率的影響

對表2中18個處理的出苗率進行方差分析,結果見表3,因素間效應檢驗表明,4個因素對出苗率的影響程度都達到極顯著水平 (P<0.01),同水平等價極差 R'大小為 B>A>C>D(表 4),比較得出,各因素的影響程度為B>A>C>D。因素內多重比較可知,因素A的出苗率均值大小為A4>A3>A6>A5>A1>A2,A4與 A3之 間差 異 不 顯 著(P>0.05), 與 A6、A5、A1、A2之 間 差 異 顯 著(P<0.05),A3與 A6、A5之間差異不顯著,與 A1、A2間差異顯著(P<0.05)。因素B的出苗率均值大小為 B3>B2>B1,B2與 B3之間差異不顯著,兩者與 B1差異均顯著。因素C的出苗率均值大小為C2>C3>C1,C2與 C3之間差異不顯著,與 C1差異顯著。因素 D 的出苗率均值大小為D2>D1>D3,D2與D1之間差異不顯著,與D3差異顯著。分析得出,出苗率的最優組合為A4B3C2D2,與出苗率最高的處理 A4B3C2D1(處理 12)相比,只有因素D不一致,而因素D的影響程度最小,且D1與D2之間差異不顯著,表明出苗率的正交設計結果是可靠的。

表2 試驗各指標的測定結果

2.2 品種與施肥對存活率的影響

牧草的存活率可反映牧草在當地的適應情況,對存活率進行因素間效應檢驗表明(表4),因素A和B對存活率的影響極顯著(P<0.01),因素C影響顯著 (P<0.05),因素 D影響不顯著(P>0.05)。再由R'大小分析得出,各因素的影響程度為B>A>C>D。對影響顯著或極顯著的因素進行多重比較,因素A的存活率均值大小為A4>A3>A6>A5>A1>A2,A4顯著高于其他水平(P<0.05),A3與 A5、A6之間差異不顯著(P>0.05),與 A1、A2差異顯著,A5、A6與 A1之間差異不顯著,與A2差異顯著。因素B的存活率均值大小為B3>B2>B1,B3與 B2之間差異不顯著,兩者與 B1差異均顯著。因素C的存活率均值大小為C3>C2>C1,C3與 C2差異不顯著,與 C1差異顯著。由于因素D對存活率的影響程度不顯著,得出存活率的最優組合為A4B3C3Dx(x=1,2,3),與存活率最高的組合A4B3C2D1(處理12)基本一致。

2.3 品種與施肥對越冬率的影響

牧草越冬受遺傳性以及干旱、低溫、土壤等環境因素的影響[18-19]。對18個處理的存活率進行分析,因素間效應檢驗表明(表4),因素A和B對越冬率影響極顯著 (P<0.01),因素 D影響顯著(P<0.05),因素 C 影響不顯著(P>0.05)。同水平等價極差R'大小為A>B>D>C,比較得出,各因素的影響程度為A>B>D>C。對影響顯著或極顯著的因素進行多重比較得知,因素A的越冬率均值大小為 A4>A3>A6>A1>A5>A2,A4與 A3差異不顯著,兩者均顯著高于 A1、A5和 A2(P<0.05),A6、A1、A5和A2之間差異均不顯著(P>0.05)。因素B越冬率均值大小為 B3>B2>B1,B3與 B2差異不顯著,與 B1差異顯著。因素D越冬率均值大小為D2>D1>D3,D2與D1之間差異不顯著,與D3差異顯著。以上分析得出,越冬率的最優組合為A4B3CxD2(x=1,2,3),與越冬率最高的組合A4B3C2D1(處理12)相比只有因素D不一致,而D2與D1差異不顯著,表明正交設計結果是可靠的。

表3 出苗率因素間的方差分析

表4 出苗率、存活率和越冬率的統計分析

2.4 品種與施肥對根長的影響

干旱情況下根長越長,說明植物抗旱性越強[20]。對18個處理的根長進行統計分析,因素間效應檢驗表明(表5),因素A、B和C對根長影響極顯著(P<0.01),因素 D 影響顯著(P<0.05)。同水平等價極差R'大小為A>B>C>D,比較得出,各因素的影響程度為A>B>C>D。多重比較得知,因素A根長均值大小為 A4>A3>A2>A5>A6>A1,A4與 A3之間差異顯著 (P<0.05),兩者均顯著大于其他水平,A2、A5、A6之間差異不顯著(P>0.05),均顯著大于 A1。因素 B 根長均值大小為 B3>B2>B1,B2與 B3差異不顯著,兩者與B1差異顯著。因素C根長均值大小為 C3>C2>C1,C3與 C2差異不顯著,兩者均顯著高于 C1。因素 D 根長均值大小為 D1>D2>D3,D1與D2差異不顯著,與D3差異顯著。得出根長的最優組合為A4B3C3D1,與根長最大的組合A4B3C2D1(處理12)基本一致。

2.5 品種與施肥對株高的影響

株高是重要的生產要素之一,因素間效應檢驗表明 (表5),因素A和C對株高影響極顯著(P<0.01),因素 B 和 D 影響顯著(P<0.05),再由同水平等價極差R'大小綜合比較得出,各因素影響程度為A>C>B>D。多重比較結果得知,因素A株高均值大小為 A5>A3>A4>A6>A2>A1,A5與 A3之間差異顯著(P<0.05),兩者均顯著大于其他水平,A4與A6之間差異不顯著,兩者均顯著大于A2和A1。因素 B 株高均值大小為 B3>B2>B1,B3與 B2、B1之間差異顯著,B2與B1差異不顯著。因素C株高均值大小為 C3>C2>C1,C3與 C2差異不顯著,兩者均與C1差異顯著。因素D株高均值大小為D1>D2>D3,D1與 D2差異不顯著,均顯著大于 D3。得出株高的最優組合為A5B3C3D1,與18個處理中株高最大的組合A5B3C2D2(處理15)基本一致。

2.6 品種與施肥對干草產量的影響

對18個處理的干草產量進行統計分析,因素間效應檢驗表明(表5),4個因素對干草產量的影響程度均達到極顯著水平(P<0.01),同水平等價極差R'大小為A>B>C>D,比較得出各因素的影響程度為A>B>C>D。因素內多重比較得知,因素A干草產量均值大小為 A5>A4>A3>A6>A1>A2,A5與A4之間差異不顯著(P>0.05),兩者均顯著高于其他水平,A6顯著高于 A1和 A2(P<0.05),A1和A2差異不顯著。因素B干草產量均值大小為B3>B2>B1,各水平之間差異顯著。因素 C干草產量均值大小為 C2>C3>C1,C2與 C3差異不顯著(P>0.05),與 C1差異顯著(P<0.05)。因素 D 干草產量均值大小為 D2>D1>D3,D2與 D1、D3差異顯著。正交設計得出干草產量的最優組合為A5B3C2D2,與18個處理中干草產量最高的組合A5B3C2D2(處理15)完全一致,充分證明了正交設計結果的可靠性。

表5 根長、株高和干草產量的方差分析及極差

3 討論

寧夏農牧交錯區干旱少雨,灌溉條件差,冬寒夏熱,土壤貧瘠且鹽堿化嚴重,人工草地建植的難度較大,18個處理的存活率都在75%以下。正交設計得到出苗率、存活率和越冬率的最優組合分別 為 A4B3C2D2、A4B3C3Dx(x=1,2,3) 和 A4B3CxD2(x=1,2,3),與出苗率、存活率和越冬率均為最高的處理12基本一致。4個因素中有機肥對出苗率和存活率的影響程度最大,品種次之,這兩個因素對越冬率的影響也達到極顯著水平(P<0.01)。氮磷鉀和植物廢渣對存活率和越冬率的影響程度較小。豆科牧草的適應性均大于禾本科牧草,以紫花苜蓿的適應性最強,沙打旺次之,禾本科中披堿草的適應性較好。有機肥對適應性的影響較大,施肥量以36 t/hm2最好,原因可能是大量有機肥的施入改善了土壤環境,從而促進了牧草苗期生長,這與湯鏡秋等[21]的研究相一致。

正交設計得出根長和株高的最優組合分別為A4B3C3D1和A5B3C3D1,分別與根長最大的處理12和株高最高的處理15基本一致,表明正交設計結果是可靠的。因素中品種和氮磷鉀對根長和株高的影響達到極顯著水平(P<0.01),有機肥對根長影響極顯著(P<0.01),對株高影響顯著(P<0.05),植物廢渣對根長和株高影響均顯著(P<0.05)。植物廢渣10 t/hm2可提高牧草的出苗率和越冬率,而15 t/hm2的處理阻礙了牧草的出苗、越冬及根的生長。原因可能是過量秸稈的施入使秸稈分解緩慢,造成微生物與作物爭氮,影響苗期生長,這與顧熾明等[22]研究相一致。產量的最優組合是A5B3C2D2,與產量最高的處理15完全一致。因素中品種和氮磷鉀對產量的影響程度較大,有機肥與植物廢渣的影響程度較小。草木樨的干草產量最高,紫花苜蓿次之,但草木樨是兩年生牧草,長期利用價值不及多年生的紫花苜蓿,在寧夏農牧交錯區紫花苜蓿一般可利用5年以上[23]。氮磷鉀以中肥配比的干草產量最高,與高肥配比差異不顯著,原因可能是干旱區鹽堿地降雨量較少,中肥配比的出苗率較高,牧草密度大從而產量高,而高水平的氮磷鉀配合施肥并不能顯著提高肥料的利用效率。對正交設計結果綜合分析,適應性最好且可長期利用的人工草地最優組合為A4B3C2D2,干草產量最高的人工草地最優組合為A5B3C3D2。

4 結論

4.1 正交設計方法得到適應性的最優組合為紫花苜蓿+有機肥 36 t·hm-2+氮磷鉀中肥配比(N165 kg·hm-2+P135 kg·hm-2+K135 kg·hm-2)+ 苦豆子秸稈渣10 t·hm-2,這與適應性最好的處理12基本一致,各因素中品種與有機肥對牧草適應性的影響程度較大,氮磷鉀與植物廢渣影響程度較小。

4.2 正交設計方法得到干草產量的最優組合與處理15完全一致,與適應性的最優組合相比,除牧草品種不同,其他因素組合均為有機肥36 t·hm-2+氮磷鉀中肥配比 (N165 kg·hm-2+P135 kg·hm-2+K135 kg·hm-2)+ 苦豆子秸稈渣 10 t·hm-2,此組合是否為其他品種產量的最優施肥組合有待進一步研究。

4.3 各因素中品種對越冬率、根長、株高及干草產量的影響程度最大,表明在農牧交錯區建植草地,品種的選擇較為重要。牧草品種以紫花苜蓿的適應性最強,可作為長期利用的優良牧草。兩年生草木樨的干草產量最高,短期利用較好。有機肥36 t·hm-2和苦豆子秸稈渣 10 t·hm-2有利于牧草的生長,可顯著提高干草產量。

[1]劉滿倉.鹽池縣草原沙漠化的現狀、成因與對策[J].草業科學,2002,19(6):5-6.

[2]馬紅彬,謝應忠.寧夏中部干旱帶草地生態農業體系建設研究[J].干旱地區農業研究,2011,29(2):180-184.

[3]黃國勤,王興祥,錢海燕,等.施用化肥對農業生態環境的負面影響及對策[J].生態環境,2004,13(4):656-660.

[4]Bhattacharya T,Banerjee D K,Gopal B.Heavy metal up take by Scirpus littoralis Schrad from fly ash dosed and metal spiked soils[J].Environmental Monitoring and Assessment,2006(121):363-380.

[5]李世忠,徐 坤,謝應忠.淺談寧夏半干旱地區牧草產業的可持續發展[J].中國草地,2005,27(3):75-77.

[6]張余莽,周海軍,張景野,等.生物有機肥的研究進展[J].吉林農業科學,2010,35(3):37-40.

[7]徐明崗,李冬初,李菊梅,等.化肥有機肥配施對水稻養分吸收和產量的影響[J].中國農業科學,2008,41(10):3133-3139.

[8]李紅梅,陜 方,邊俊生,等.品種與肥料對苦蕎麥產量及水肥利用的影響研究[J].中國生態農業學報,2006(4):252-255.

[9]Beckwith C P,Lewis P J,Chalmers A G,et al.Successive annual applications of organic manures for cut grass:short-term observations on utilization of manure nitrogen[J].Grass&Forage Science,2002,57(3):191-202.

[10]Haynes R J,Naidu R.Influence of lime,fertilizer and manure applications on soil organic matter content and soil physical conditions:A review[J].Nutrient Cycling in Agroecosystems,2004,51(2):123-137.

[11]Parfitta R L,Yeatesa G W,Rossa D J,et al.Relationships between soil biota,nitrogen and phosphorus availability,and pasture growth under organic and conventional management[J].Applied Soil Ecology,2005(28):1-13.

[12]Marathe R A,Bharambe P R,Sharma R,et al.Soil properties of vertisol and yield of sweet orange (Citrus sinensis)as influenced by integrated use of organic manures,inorganic and bio-fertilizers[J].Indian Journal of Agricultural Sciences,2009,79(1):3-7.

[13]江永紅,宇振榮,馬永良.秸稈還田對農田生態系統及作物生長的影響[J].土壤通報,2001,32(5):209-213.

[14]閆翠萍,裴雪霞,王姣愛,等.秸稈還田與施氮對冬小麥生長發育及水肥利用率的影響 [J].中國生態農業學報,2011,19(2):271-275.

[15]李萬良,劉武仁.玉米秸稈還田技術研究現狀及發展趨勢[J].吉林農業科學,2007,32(3):32-34.

[16]Courtens J P.Fertility management at roxbury farm [J].Bio-dynamics,2001(235):10-17.

[17]苑玉鳳,正交試驗結果的分析 [J].統計與決策,2006(3):138-139.

[18]李子忠,王 皓.冬灌對農牧交錯帶人工草地越冬期土壤水熱狀況的影響[J].干旱地區農業研究,2010,28(4):6-13.

[19]劉秀位,苗文芳,王艷哲,等.冬前不同管理措施對土壤溫度和冬小麥早期生長的影響 [J].中國生態農業學報,2012,20(9):1135-1141.

[20]韓清芳,賈志寬.紫花苜蓿種質資源評價與篩選[M].楊凌:西北農林科技大學出版社,2004.

[21]湯鏡秋,張泉福,徐蘇標.紅壤新開地牧草基肥效應研究[J].浙江農業學報,1995,7(5):408-411.

[22]顧熾明,鄭險峰,黃婷苗,等.秸稈還田配施氮肥對冬小麥產量及氮素調控的影響 [J].干旱地區農業研究,2013,31(5):48-53.

[23]劉沛松,賈志寬,李 軍,等.寧南旱區草糧輪作系統中紫花苜蓿適宜利用年限研究[J].草業學報,2008,17(3):31-39.