中國與東盟各國稅制比較研究

藍相潔 張建中

(廣西財經學院,南寧 530003)

一、引言

據統計資料顯示,近年來東盟和中國經貿關系得到迅猛發展①東盟成員國一共10個國家,其中,東盟6個老成員國包括新加坡、文萊、馬來西亞、泰國、菲律賓和印度尼西亞,4個新成員國包括越南、老撾、柬埔寨和緬甸。,2012年雙邊貿易額達到創記錄的4001億美元,比2002年增長了6.3倍(2002年中國與東盟貿易額為547.67億美元),年均增長率超過20%。中國與東盟相互投資逐步擴大。2012年中國赴東盟游客732萬人次,增長35%;東盟來華游客589萬人次,增長4%。2012年,中國與東盟累計雙向投資1007億美元。近年來,隨著中國對外貿易的持續穩定發展以及中國-東盟自由貿易區的發展②http://www.nntv.cn/news/nn/2013-3-28/1364466043644.shtml,中國與東盟各國間包括資本、商品、人員、技術和服務等生產要素跨國間流動隨之加強與擴大,2011年,中國連續第3年成為東盟的第一大貿易伙伴,東盟超過日本,成為中國第三大貿易伙伴,同時保持為中國第四大出口市場和第三大進口來源地。2012年在全球需求低迷的背景下,雙邊貿易額增長達到12.2%,遠高于中國外貿增長速度,中國與東盟建立戰略伙伴關系10年來經貿合作發展迅速,雙邊貿易額2015年有望實現5000億美元的目標。③數據來源:新華網http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-07/23/c_116658534.htm.另一方面,由于貿易區內成員國之間稅收制度差異而隨之出現的國際避稅、惡性稅收競爭與重復征稅等稅收矛盾也逐漸突顯出來,稅收不協調與沖突矛盾已逐漸成為阻礙東盟各國和中國經貿合作順利進行的重要問題。在這種情況下,考察東盟各國和中國稅收制度,并進行比較成為現實需要。

二、中國與東盟各國稅制體系比較

(一)稅權

中國作為經濟大國,為促進社會經濟持續發展,國家運用必要的經濟手段實施宏觀調控尤為重要,一直以來中央政府有力主導我國各項稅權。除少數幾個小稅種外,中央政府制定與頒布了中國絕大多數稅種的條例、稅法與實施細則。從東盟各國情況來看,近年來,東盟各國經濟發展迅速,但不平衡性日益加劇,各國為促進本國經濟發展,十分重視稅收制度的建構,因此稅權主要由中央掌控。越南、馬來西亞、新加坡等國家稅收征收權以及立法權都高度集中于中央,實行中央一級課稅政策;而印度尼西亞、泰國、菲律賓等國家即使實行中央與地方兩級課稅政策,稅收征收權與立法權亦主要由中央掌控。①邊曦.東盟十國稅收制度[M].北京:中國財經出版社,2007.相比較而言,中國中央掌控的稅權要大于東盟各國。

(二)稅制模式與稅制結構

目前中國實行以所得稅與商品稅為主體,其他稅種為補充這樣一種復合稅制結構,這與東盟國家中泰國、馬來西亞等國的稅制模式較為類似。東盟各國大致分為三種稅制模式:第一,越南、柬埔寨等國實行的以勞務和貨物稅為主體的稅制結構模式;第二,以所得稅為主體的稅制結構模式,文萊、菲律賓和新加坡等國采取此模式;第三,泰國、馬來西亞等國實行的雙主體稅制結構模式,其主體稅種是所得稅與貨物與勞務稅。

順應國際稅改潮流,20世紀80年代以來東盟各國和中國陸續調整稅制政策,稅制結構既有相同點又有所差異。一方面,從稅收收入結構角度來看,中國的收入結構以間接稅為主體。直接稅收入比重在2001年至2012年間平均為26.94%,所得稅收入占全部稅收的比例一直不高,2012年為26.2%。②數據來源:http://economy.enorth.com.cn/system/2012/02/27/008734617.shtml東盟10國中柬埔寨與越南等國間接稅比重較高,泰國、印度尼西亞等國間接稅比重大致與直接稅相等,而文萊與新加坡等國以直接稅為主(見表1)。相較之下,中國的直接稅所占比重非常低,只比老撾和柬埔寨兩國略高。總的來說,間接稅所占比重較大的國家經濟發展水平偏低,而經濟發展水平較高的國家則以直接稅為主。另一方面,從稅種結構角度來看,東盟各國與中國都采取復合稅制。相比較而言,中國的稅制結構最為復雜,稅種最多。東盟多數國家的稅種在10個左右,印度尼西亞最多達17個,稅種最少的是柬埔寨與文萊,只有3-4個稅種。總的來說,東盟國家(除文萊外)和中國基本確立了以公司與個人所得稅為主的直接稅、以消費稅與增值稅為中心的間接稅的雙主體稅制模式,但在稅種設置上成員國之間有較大差別,甚至在同一稅種上許多操作亦各不相同。總的來說,中國與東盟各國稅制結構趨同而存異。

(三)稅負水平

大多屬于發展中國家,本地區內各成員國雖然在社會經濟發展、資源稟賦等方面存在較大差別,但總體上宏觀稅負水平較為接近。2012年中國稅收收入占GDP的比重平均為17.0%,整體水平不算高,與東盟各國平均水平基本相當。東盟各國宏觀稅負水平亦不高,如經濟發達的新加坡,2012年稅收收入在GDP中占20.8%;經濟發展一般的泰國,2012年稅收收入在GDP中占17.8%;經濟欠發達國家的越南,2012年稅收收入在GDP中占20.6%。

表1 2012年中國-東盟稅收收入結構表單位:%

中國與東盟各國在相同稅種上稅率各有高低,總體上有一定差別。就個人所得稅而言,大部分國家個人所得稅的最高邊際稅率在35%左右,柬埔寨、新加坡最低為20%,馬來西亞為28%,菲律賓為32%,印度尼西亞和泰國都是35%,越南于2009年1月起實行35%的最高邊際稅率。在企業所得稅方面,中國自2008年1月起稅率調整為25%,東盟國家中柬埔寨與新加坡最低為20%,越南為25%,馬來西亞與印度尼西亞為28%,緬甸、泰國和文萊均為30%,老撾與菲律賓為35%。增值稅方面,實行增值稅的國家稅率均較低,且基本實行消費型增值稅,如泰國增值稅基本稅率是7%,印度尼西亞、越南與菲律賓增值稅基本稅率均為10%。③凌榮安,古炳瑋.中國與東盟各國稅制改革及趨勢比較[J].宏觀經濟研究,2009(6)。相比之下,中國的增值稅基本稅率最高,達到17%。

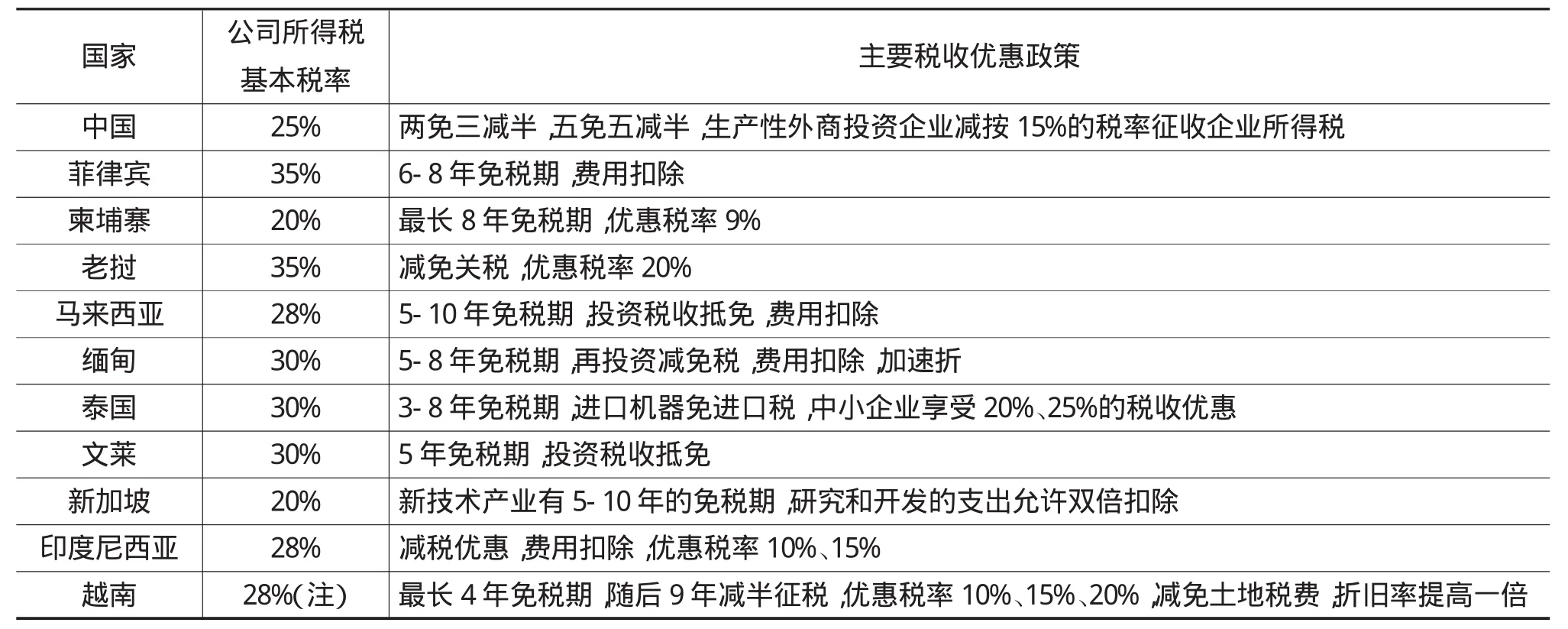

(四)吸引外資稅收政策

在吸引外資上東盟10國大多選擇免稅期限與最低利率兩種方式,具體操作上各國根據自身實際情況的不同而有所差異(見表2)。東盟成員國的免稅期限一般在3-10年不等,同時依照實際情況作出相應調整。如馬來西亞規定以“新興行業資格”為標準,以5年為期限,企業投產后70%的法定所得免繳所得稅,照此計算這5年期間實際稅率由28%降低到8.4%。泰國以投資促進法為標準,在3-8個會計年度內,企業免征就凈利潤征收的所得稅。新加坡規定出口產品的企業能夠獲得期限為3-15年、最高達到所獲利潤90%的免稅待遇,具有新技術開發性質的產業可享有5-10年的免稅期。東盟各成員國的最低稅率差別較大,柬埔寨優惠稅率為9%,在本地區內最低;菲律賓則為35%,在本地區內最高。在實際運用中這個最低稅率只是各成員國的名義稅率,各國會依照自身具體情況對外資設定包括免稅年限在內的一系列優惠政策,由此實際稅率將遠比名義稅率要低。例如,越南規定,外商從其投資的越南企業中所獲得利潤能夠享有減免50%所得稅的待遇;若外國投資者將其在越南投資得到的資金繼續投資,則在企業所得稅上能按照各項目享有退稅優惠,根據不同項目退稅比例分別為50%、75%、100%。

發達國家基本上是各成員國吸引國外直接投資的資金來源,對發達國家的稅收待遇上存在明顯傾斜,確可視為“逆向對外援助”。但是,在稅收上采取外資與內資差別待遇策略很容易由于政策因素而使得國內某些行業與投資者的競爭力被削弱,積極性被打壓,最終經濟行為被扭曲。因此,在短期內推行內、外資差別稅收優惠政策固然有利于吸引外資,但長期推行則弊大于利。

表2 東盟10國吸引外資具體稅收優惠政策表

三、主體稅種比較

(一)商品稅

1.關稅。不同國家在具體關稅稅目確定上各有不同,但大多數東盟國家的關稅屬于保護性關稅,即優先考慮改善貿易條件與保護國內產業發展,這是因為這些國家國內市場承受能力普遍較低,大多數屬于外向型的市場經濟國家。1992年以前,為保護國內產業的發展,我國關稅稅率設置較高,但近20年來中國先后多次大幅度降低關稅稅率,以體現WTO規則并順應國際稅制改革潮流,現今中國關稅稅制已逐漸走向國際慣例,2010年中國關稅總水平為9.8%,其中,工業品與農產品的平均稅率分別為8.9%、15.2%。①數據來源:http://www.cnnsr.com.cn/jtym/cszx/20111216/20111216-090129582041.shtml.隨著社會經濟的發展,在稅制改革進程中,東盟國家為順應國際潮流,都制定了降低關稅等措施,關稅有大幅度下降的趨勢。

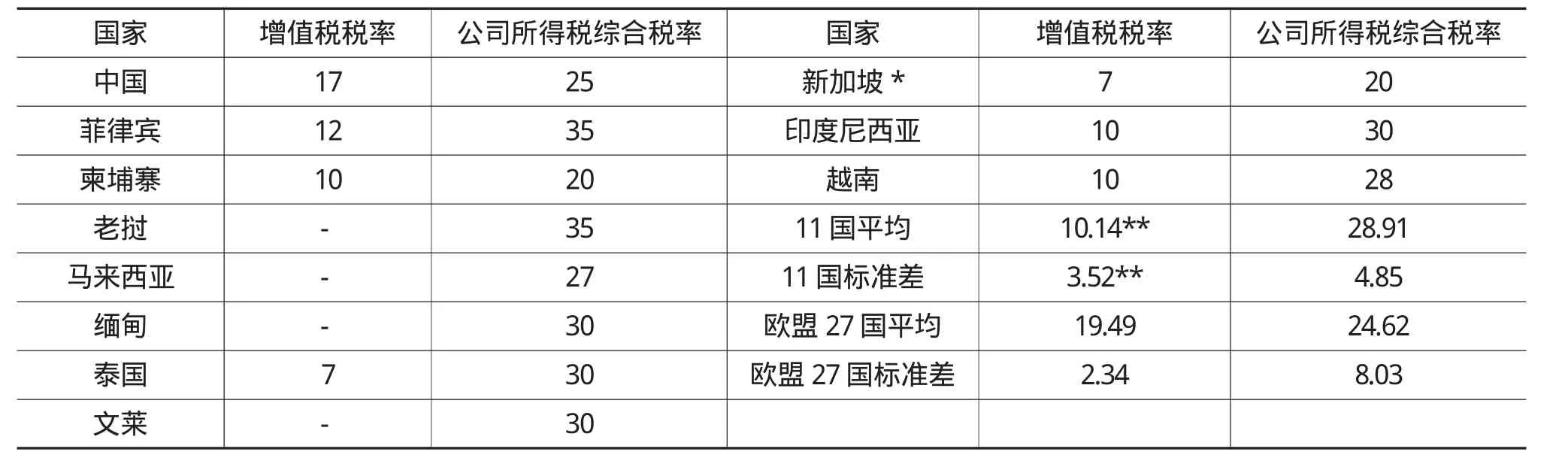

2.銷售稅(增值稅)。在中國,交叉征收消費稅和增值稅,營業稅與增值稅分屬兩個平行的稅種,且稅負不一樣,這也是稅負不公的原因之一。東盟國家的銷售稅(增值稅)的征收對象基本上是商品進口及銷售等,東盟國家中對勞務的征稅大體分兩種情況,實行雙主體稅制的國家對勞務的征收相當有限,而以間接稅為主體稅種的國家對勞務的課征范圍則相對較寬。從銷售稅的稅率看,以直接稅和間接稅并重或以間接稅為主體稅種的東盟國家平均稅率在10%左右,稅率一般較高;以直接稅為主體稅種的東盟國家稅率相對較低,例如新加坡銷售稅的征收對象僅為飲料與食品,稅率只有3%。(見表3)

(二)所得稅

1.個人所得稅。從費用扣除看,中國個人所得稅實行的是分類所得稅制模式,分項進行費用扣除,分項扣除未能具體考慮通脹因素、納稅人收入來源性質和實際負擔能力,個人所得稅的調節作用被大打折扣。相較而言,東盟多數國家采取綜合所得稅制,可以有效貫徹量能負擔的征收原則。從額度大小及項目的細節操作來看,東盟各國在扣除費用上差別較大,總的來說可分為四項:生產成本、鼓勵性或再分配性扣除、個人特許扣除以及個人生計扣除。從稅率而言,現階段中國采取比例稅率與超額累進稅率相結合的個人所得稅稅率制度,比例稅率無法凸顯非勞動所得與勞動所得的差異,超額累進稅率設計檔次過多,對勞務報酬所得實行加成征收,抑制了勤勞致富的積極性。比較之下,東盟成員國個人所得稅(除文萊外)均實行超額累進稅率的稅收政策,而且東盟各國(除文萊外)公司所得稅的稅率和個人所得稅最高邊際稅率大體相當,個人與公司均適用于三級超額累進稅率。

2.公司所得稅。在費用扣除上,中國“兩法”合并后,內資企業與外資企業在納稅年度發生的虧損均允許往以后年度結轉,但結轉年度不超過5年。東盟國家則做法各不相同,不同國家的扣除標準與方式均有差異。在馬來西亞,可用當年的任何來源所得彌補企業本年度發生的虧損,可以向以后年度結轉經營虧損未彌補完的部分,時間不限,但抵沖部分必須是營業所得;新加坡與馬來西亞相似,但還有另行規定,公司若想獲得此類結轉就必須符合所有權連續性標準;文萊規定可以用本年度其他來源所得彌補企業在納稅年度的經營虧損,亦可向以后年度結轉未彌補完的虧損,結轉年限最長不得超過6年;泰國規定在納稅年度發生的經營虧損不可向以往年度結轉,可向以后年度結轉,最長期限為5年。在稅率上,1994年中國實行稅制改革,企業所得稅稅率形式確定為33%的比例稅率,2008年1月1日頒布的新《企業所得稅法》將企業所得稅率降低為25%,非居民企業所得稅稅率為20%。與包括東盟國家在內的世界各國相比,這一稅率相對適中。東盟各國在征管水平、稅收政策導向與經濟發展水平上雖然各不相同,除印度尼西亞實施三級超額累進稅率外,其他國家基本采用比例稅率,并且大多稅率偏低。(見表3)

在企業所得稅稅收優惠上,中國的《企業所得稅法》確立科技進步、技術創新與基礎設施領域為導向的投資作為稅收優惠政策主要著力點,稅收優惠政策發揮了積極作用。但是與地區內其他成員國相比,政策力度仍然偏低,有待進一步調整。在企業所得稅優惠政策上,東盟各國(除印度尼西亞等少數成員國)各不相同。新加坡對不同企業實行有差別的減免優惠政策:發展與研究項目可享有抵免50%的投資稅收待遇,可按實際支出額的雙倍列支研究開發費用支出;出口貿易的所得稅5年減半征收,達到國家規定標準的出口與新興企業可免征所得稅5年。泰國視情況準予泰外合資企業提出減免公司所得稅的申請,減免期滿后正常年份所得稅的征收稅率則以15%、25%、40%階梯式遞增,減免期限一般在3-5年內,特殊情況下可達到8年。

表3 2012年“中國-東盟”增值稅標準稅率與公司所得稅綜合稅率比較單位:%

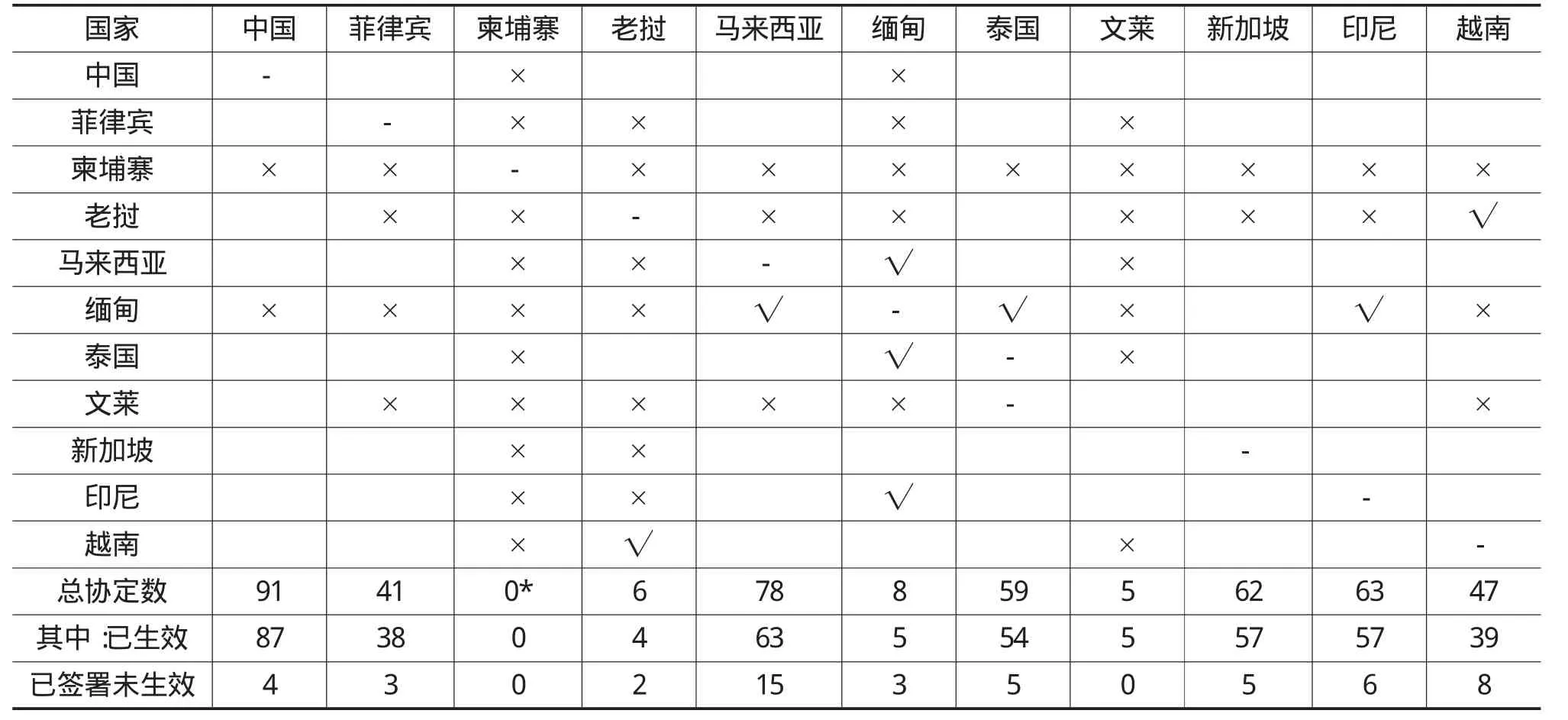

四、稅收協定比較

造成稅收障礙的原因很多,但根本在于稅收管轄權的地域交叉、稅制的不規范與差異程度較大這幾個方面。為有效解決稅收管轄權交叉引起的重復征稅和避稅問題,稅收協定的簽訂十分必要。與歐盟成員國相比,東盟各國與中國的稅收協定網絡還很不成熟,差距較大(見表4)。主要表現在:

第一,為合理跨國分配社會保障權益并消除社會保障稅重復征稅,促進人員自由流動,歐盟各成員國已簽訂大量《社會保障協定》。在中國-東盟自由貿易區,除中國與韓國、德國簽訂了類似的社保協定,①2001年中國與德國簽訂了《中德社會保障協定》,于2002年4月4日起正式生效。2003年中國與韓國簽訂了《中韓互免養老保險繳費臨時措施協議》,于2003年5月23日正式生效。菲律賓與八個國家和地區(英國、奧地利、瑞士、比利時、西班牙、法國、加拿大、加拿大魁北克省)簽訂了社保協定以外,其他國家都沒有簽訂此類協定,本地區內成員之間也存在這種情況。

表4 中國和東盟各成員國稅收協定簽訂情況(2012年)

第二,東盟各國和中國沒有簽訂多邊稅收協定,簽訂的大多是雙邊稅收協定。歐盟內部簽訂了包括《信息交換共同援助指令》和《儲蓄指令》在內的多個具有稅收協調功能的多邊協定,芬蘭、丹麥、瑞典等歐盟成員國之間也簽訂了多邊稅收協定。1972年東盟擬定了一個東盟稅收協定范本,但是一直沒有付諸實施。

第三,中國-東盟各國稅收協定的“簽訂率”和“覆蓋率”遠不如歐盟各成員國。②“稅收協定覆蓋率”和“稅收協定簽訂率”將直接反映各國之間的稅收協定發展狀況。地區內各國之間簽訂的雙邊稅收協定數量中實際生效的數量與全面簽訂雙邊稅收協定數量的比重即為稅收協定覆蓋率;地區內各國之間實際簽訂的雙邊稅收協定數量與全面簽訂雙邊稅收協定數量的比重即為稅收協定簽訂率。據測算,歐盟的稅收協定覆蓋率約為96.6%(≈339÷351),而本地區稅收協定覆蓋率則只有50.9%(≈28÷55)。結果顯示,歐盟各成員國之間的稅收協定簽訂情況大大優于中國與東盟。另一方面,歐盟區域成員間的稅收協定普及程度和簽訂的稅收協定數量遠高于中國-東盟自由貿易區。歐盟各成員國稅收協定簽訂數量有不少國家已經超過100個(如丹麥、法國、瑞典、意大利、英國等),數量最少的也有40個以上。而在東盟各國與中國中,多數成員國特別是文萊、緬甸與老撾等簽訂的稅收協定數量很少,柬埔寨甚至沒有簽訂一個稅收協定,只有中國、新加坡、馬來西亞和印度西尼亞等少數成員國簽訂的稅收協定數量較多。

五、結論與啟示

(一)健全稅制與降低稅率是稅制改革大趨勢

1.為適應經濟社會發展,加快稅制轉型已成為現實需要。隨著社會經濟發展,中國-東盟自由貿易區各國漸漸地以注重公平原則代替工業化起步階段的效率優先原則,在收入分配上逐步側重所得稅的調節作用。1994年中國稅制改革在經濟資源配置上確立了市場的基礎性地位,提高了資源配置效率,降低稅收干預,重點確定了在資源配置中稅收制度的地位;“十二五”期間國家經濟政策逐漸轉向公平原則,為緩解城鄉差距與區域差距的擴大,調節人們之間的收入差距,調整所得稅制更為緊迫。

2.順應市場化取向的改革,東盟各國應不斷調整各自稅收政策。為促進本國經濟社會發展,東盟各國紛紛建立有利于節約資源、保護環境的可持續發展稅收制度。中國已明確提出在適當時機開征環境保護稅,以促進社會可持續發展。

3.稅率呈逐漸下降趨勢。近20年來,東盟各國經濟發展水平持續上升,企業效益有了明顯改善,東盟各國紛紛降低所得稅、增值稅等稅種的基本稅率,間接稅的稅率下降,直接稅的稅基得到拓寬,在稅收收入中直接稅的比重呈上升趨勢。

(二)稅收政策目標日趨多元化

東盟各國,在工業化初期,稅收政策目標重點在組織財政收入同時兼顧調節經濟結構,在工業化中期及后期,促進社會公平、環境保護、資源補償等多項目標都成為稅收制度的考慮目標,稅收減免、稅率形式、稅種設計、納稅過程等環節越來越復雜。宏觀經濟政策目標決定稅收制度的調整,如中國的稅制設計還必須滿足主體功能區建設與基本公共服務均等化的需要等,稅收制度改革的難度不斷增大。

(三)通過稅收優惠政策吸引外資,協調國際稅收問題提上議程

在吸引外資中稅收優惠政策發揮了重要作用,為增強對外資的吸引力,各項政策主要集中在設置稅收特別區和降低稅率兩個方面。東南亞金融危機以后,東盟各國普遍采取低成本策略,不斷調整稅收政策以改善投資環境,越南、泰國以及新加坡等就是其中的成功范例。2005年外國直接投資到東盟國家的資金超過了1997年前的歷史紀錄(340億美元),達到380億美元,同比增長48%;2006年3月底外國直接投資增長勁頭迅猛,比上年同期增長90%,資金總額為140億美元。①廣西新聞網:http://news.gxnews.com.cn/staticpages/20061212/newgx457 dfc3d-896406.shtml.截至2009年9月,中國吸引的外國直接投資占全球外國直接投資的10%,全球500強企業中,已經有470多家在中國落戶。截至2013年4月底,中國累計實際吸收外資1.3萬億美元,吸收外資在全球排名第二,已連續21年保持發展中國家首位,國際資本來自世界近200個國家和地區。②中國新聞網:http://finance.chinanews.com/cj/2013/06-05/4895148.shtml.隨著中國-東盟自由貿易區的建立和發展,進一步協調各成員國的國際稅收問題十分重要,迫在眉睫。

(四)促進稅收協調與趨同,應該是今后處理中國與東盟稅收關系最主要的目標

中國與東盟各國稅制的沖突與差異,為稅收協調提出了新的要求,并指明了稅收協調發展的內容,不斷尋求中國與東盟各國稅制之間的共同點,是稅收協調的重要基礎。從中國與東盟各國間生產要素的跨國流動以及推進中國-東盟由貿易區建設的視角來看,稅收協調不僅直接賦予中國-東盟自由貿易區建立和發展的重要內容,而且還對中國與東盟各國間包括資本、商品、人員、技術和服務等生產要素的跨國流動產生積極而深遠的影響。促進稅收協調與趨同,應該是今后處理中國與東盟稅收關系最主要的目標。

〔1〕邊曦.東盟十國稅收制度.中國財經出版社,2007年版.

〔2〕王麗婭,馬靜.東盟國家稅收政策協調現狀及我國的應對策略.海南金融,2010年第9期.

〔3〕陳紅彥.完善雙邊稅收協定促進中國—東盟股權投資自由化.涉外稅務,2011年第5期.

〔4〕國家稅務總局“區域經濟一體化與稅收協調”課題組.歐盟稅收協調的理論及經驗教訓研.經濟研究參考,2006年第5期.

〔5〕于海峰,譚楚玲.歐盟與中國支持中小企業技術創新財稅政策的比較研究.稅務研究,2009年第11期.

〔6〕廣西壯族自治區國家稅務局課題組.中國與東盟四國吸引跨國公司地區總部的稅收政策比較研究.涉外稅務,2008年第3期.