指向高階思維的初中數(shù)學(xué)解題教學(xué)

——以2021年蘇州中考第18題為例

楊新蕓 王 超

(鹽城師范學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 224002) (南京師范大學(xué)教師教育學(xué)院 210024)

近年來,高階思維成為基礎(chǔ)教育研究的熱點(diǎn).《義務(wù)教育數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》再一次強(qiáng)調(diào)了核心素養(yǎng)的培養(yǎng),而高階思維正是落實(shí)核心素養(yǎng)的重要途徑.同時(shí),數(shù)學(xué)解題教學(xué)是中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)的重要組成部分,本文試圖以一道中考數(shù)學(xué)題為例探究如何更好地開展指向高階思維的初中數(shù)學(xué)解題教學(xué).

1 高階思維的內(nèi)涵

所謂高階思維,Resnick指出高階思維是非算法的、復(fù)雜的,可能會產(chǎn)生多種解決方案,需要應(yīng)用多種標(biāo)準(zhǔn),自我調(diào)節(jié),而且往往具有不確定性[1].鐘志賢認(rèn)為高階思維就是發(fā)生在較高認(rèn)知水平層次上的心智活動(dòng)或較高層次的認(rèn)知能力[2].布魯姆的教育目標(biāo)分類理論將認(rèn)知領(lǐng)域分為知識、領(lǐng)會、運(yùn)用、分析、綜合和評價(jià),而高階思維在教學(xué)目標(biāo)分類中表現(xiàn)為分析、綜合、評價(jià).段茂君、鄭鴻穎等人認(rèn)為高階思維是指能夠批判性、創(chuàng)造性地解決復(fù)雜問題并體現(xiàn)不規(guī)則性、復(fù)雜性、多樣性、不確定性、自我調(diào)節(jié)性等特征的高水平心智活動(dòng)[3].Hwang等人認(rèn)為高階思維包括批判性思維、創(chuàng)造性思維及問題解決能力三部分[3].Lewis等人認(rèn)為高階思維包括批判性思維、問題解決、決策、創(chuàng)造性思維等[4].另外,還有周瑩等人認(rèn)為數(shù)學(xué)高階思維包括數(shù)學(xué)批判性思維、數(shù)學(xué)創(chuàng)造性思維、數(shù)學(xué)問題解決能力和數(shù)學(xué)元認(rèn)知能力等[5].

下面,本文將從解題能力、創(chuàng)新性思維以及批判性思維等方面來探討如何在初中數(shù)學(xué)解題教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生的高階思維,希望能對初中數(shù)學(xué)教學(xué)有所裨益.

2 指向高階思維的解題教學(xué)活動(dòng)

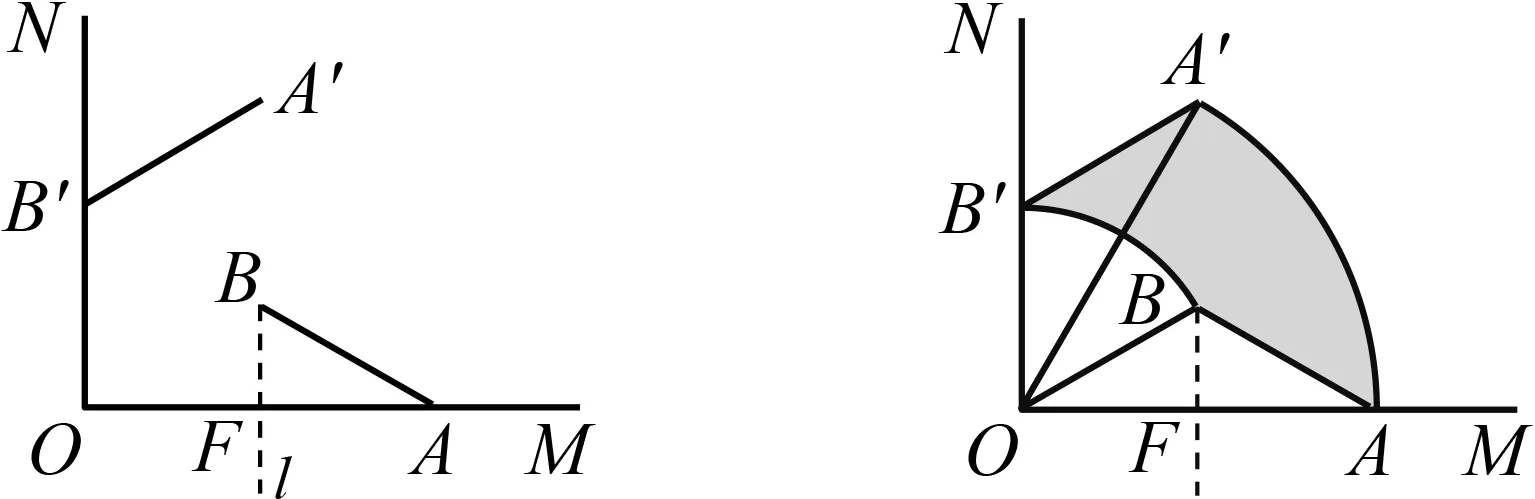

例題(2021年蘇州中考第18題)如圖1,射線OM,ON互相垂直,OA=8,點(diǎn)B位于射線OM的上方,且在線段OA的垂直平分線l上,連結(jié)AB,AB=5,將線段AB繞點(diǎn)O按逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)得到對應(yīng)線段A′B′,若點(diǎn)B′恰好落在射線ON上,則點(diǎn)A′到射線ON的距離d=.

圖1

2.1 搭橋建路 提高學(xué)生問題解決能力

學(xué)生在解決問題時(shí)常常會遇到思維障礙,教師自然不能直接呈現(xiàn)答案,而是應(yīng)該建立起從問題到結(jié)論的橋梁,引導(dǎo)學(xué)生自己突破思維障礙,從題設(shè)條件走到解決問題的終點(diǎn),從而提高學(xué)生分析問題、解決問題的能力.

問題1 旋轉(zhuǎn)具有哪些性質(zhì)?結(jié)合題圖,我們可以得到哪些條件呢?(可以適當(dāng)添加輔助線)

圖2

分析 旋轉(zhuǎn)不改變形狀,故有AB=A′B′=5,由對應(yīng)點(diǎn)到旋轉(zhuǎn)中心的距離相等可知OA=OA′=8,OB=OB′,由任意一對對應(yīng)點(diǎn)與旋轉(zhuǎn)中心的連線所構(gòu)成的旋轉(zhuǎn)角相等可知∠AOA′=∠BOB′,等等.于是學(xué)生就自然而然地連結(jié)線段OB,OA′,這就構(gòu)成兩個(gè)新的三角形△OAB和△OA′B′(圖2).

問題2 我們最終要求的是什么,在圖中又可以怎樣表示?

分析 題目要求的是點(diǎn)A′到射線ON的距離d.過點(diǎn)A′作A′G⊥ON,垂足為G,要求的距離d即為線段A′G的長度.

問題3 這時(shí)候圖上有哪些特殊的圖形,哪些又是與我們最終要求的結(jié)果相關(guān)的?

分析 其實(shí)圖中的特殊圖形很多:△OA′B′也可以通過△OAB旋轉(zhuǎn)得到,所以二者全等;圖中還有一系列直角三角形,進(jìn)一步分析就可以發(fā)現(xiàn)這些直角三角形的對應(yīng)角分別相等.結(jié)合我們要求的A′G的長度,可以發(fā)現(xiàn)A′G既可以看做Rt△OA′G的一條直角邊也可以看做△OA′B′里邊OB′上的高.

這三個(gè)問題的目的在于引導(dǎo)學(xué)生從題目所給的條件出發(fā)進(jìn)行分析,然后從所要求的結(jié)果出發(fā)進(jìn)行分析,最后綜合對條件和結(jié)論的分析,建構(gòu)從條件到結(jié)論的橋梁.這些問題也是一些比較通用的問題,對于其他問題的求解也具有一定的適應(yīng)性,長期如此提問,學(xué)生可以逐漸內(nèi)化問題串為自己的解題策略,在解決其他問題過程中能夠?qū)ψ约禾岢鲞@類問題,從而自己搭建解題的橋梁,逐步提高自己解決問題的能力.

2.2 一題多解 培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新性思維

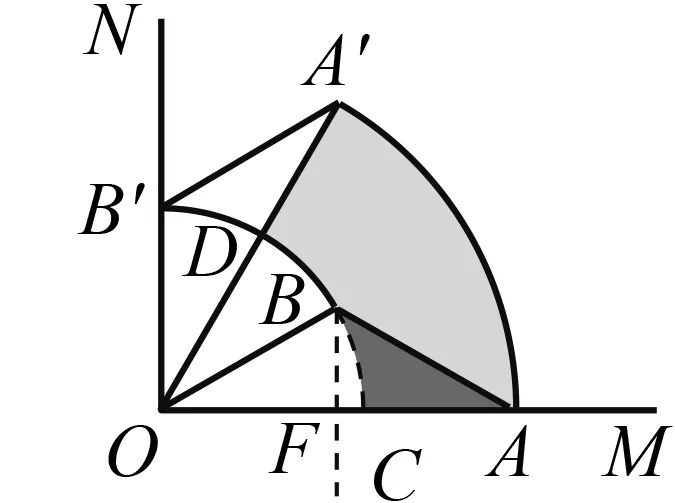

教師要引導(dǎo)學(xué)生從不同角度多方位思考問題,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新性思維.根據(jù)上面對題目的分析,可以從兩個(gè)方向去思考:一是將A′G看做Rt△OA′G的一條直角邊,二是將其看做△OA′B′中邊OB′上的高.由此可以得到以下三種不同解法.

圖3

一方面教師通過展示不同解法,鼓勵(lì)學(xué)生不局限于一種方法解題,從多方面、多角度去看待問題,讓學(xué)生發(fā)散思維.但另一方面要讓學(xué)生明白這些不同解法之間并不是完全沒有聯(lián)系的,它們在本質(zhì)上具有一致性.這道題的三種解法都?xì)w結(jié)于通過旋轉(zhuǎn)的性質(zhì)尋找相等條件,構(gòu)造全等三角形.同時(shí)我們也要用批判性的思維去看待各種解法.例如,有學(xué)生構(gòu)造了線段BF旋轉(zhuǎn)后的對應(yīng)線段B′H,通過射影定理或等積法求出點(diǎn)H到射線ON的距離HE,再通過中位線定理求得點(diǎn)A′到射線ON的距離(圖3).不得不表揚(yáng)學(xué)生是細(xì)致且全面地分析了題目中的條件的,但是對于條件與結(jié)論之間的本質(zhì)聯(lián)系還是理解得不夠透徹,所以迂回地先去求了點(diǎn)H到射線ON的距離.

2.3 變式訓(xùn)練 促進(jìn)學(xué)生的深層理解

通過一道題目的講解讓學(xué)生透徹領(lǐng)悟一個(gè)類型的題目往往很難.為了讓學(xué)生更加深刻地感受線段繞線段外一點(diǎn)旋轉(zhuǎn)的問題,就補(bǔ)充了變式1.

圖4 圖5

根據(jù)旋轉(zhuǎn)添加輔助線OA′,OB,這樣我們就又構(gòu)成了兩個(gè)全等三角形△OAB和△OA′B′.要求線段AB旋轉(zhuǎn)時(shí)掃過的面積,也就是求圖5中陰影部分的面積.通過割補(bǔ)可得到S陰影=S扇形OAA′-S△OAB+S△OA′B′-S扇形OBB′=S扇形OAA′-S扇形OBB′,從而由扇形面積公式就可計(jì)算出結(jié)果.但是這樣的割補(bǔ)稍有一些復(fù)雜,學(xué)生可能會出現(xiàn)一些小問題.實(shí)際上我們可以把思路稍加轉(zhuǎn)換:由于△OA′B′可以由△OAB得到,我們就可以將左上角的一小塊陰影部分旋轉(zhuǎn)到右下角(圖6),這時(shí)候就很容易得到陰影部分的面積S陰影=S扇形OAA′-S扇形OCD.

圖6

變式2 在直角坐標(biāo)系xOy中,A(3,4),B(6,-2),線段AB繞點(diǎn)O按逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)得到對應(yīng)線段A′B′,使一端點(diǎn)正好落在y軸上,試求另一點(diǎn)的橫坐標(biāo).

變式3 在直角坐標(biāo)系xOy中,A(a1,b1),B(a2,b2),線段AB繞點(diǎn)O按逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)得到對應(yīng)線段A′B′,使一端點(diǎn)正好落在y軸上,試用a1,b1,a2,b2的代數(shù)式表示另一點(diǎn)的橫坐標(biāo).

變式2和變式3是在直角坐標(biāo)系的情境下考慮原題的一般化,題目中沒有明確指出旋轉(zhuǎn)之后哪個(gè)端點(diǎn)落在y軸上,需要分類討論.變式2探究的是線段AB與x軸相交的情況,變式3則是將線段AB更加一般化為任意的線段,解題所需的思維層次也更高.在這樣的情況下,我們依然可以類比之前的方法,將A′G看做△OA′B′中邊OB′上的高,通過等積法進(jìn)行求解.

2.4 解題反思 培養(yǎng)學(xué)生批判性思維

解題后進(jìn)行反思,這是學(xué)生應(yīng)該養(yǎng)成的好習(xí)慣,所以在解題教學(xué)的最后也要及時(shí)引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行批判性的反思.一方面是要讓學(xué)生對自己、對他人進(jìn)行批判[6],也就是用批判性的眼光對自己以及同學(xué)的解題過程進(jìn)行思考;另一方面也是引導(dǎo)學(xué)生從多個(gè)角度、多個(gè)方面對整節(jié)課的內(nèi)容進(jìn)行反思總結(jié),促進(jìn)學(xué)生更好地完善自己的認(rèn)知結(jié)構(gòu).下面是針對例題的教學(xué)提出的一系列的反思型問題:

問題1 解決上面一系列問題的過程中我們運(yùn)用到了哪些知識和解題方法?

問題2 我們是怎樣對題目進(jìn)行思考分析的?

問題3 在解決問題的過程中大家都出現(xiàn)了哪些錯(cuò)誤?如何避免出現(xiàn)這些錯(cuò)誤?

問題4 在自己解題的過程中你遇到了怎樣的障礙?又該如何突破這樣的障礙?

其中問題1和問題2是對這節(jié)課內(nèi)容的總結(jié)與反思,加深對所涉及的旋轉(zhuǎn)、全等和相似、三角函數(shù)等知識以及這些知識之間聯(lián)系的印象,對等積法、割補(bǔ)法等解題方法以及解題策略進(jìn)一步回憶、整合,使學(xué)生能夠較好地將知識串聯(lián)起來,完善自己的認(rèn)知結(jié)構(gòu).問題3和問題4則是對自己以及對他人的批判,批判性地反思在解題過程中出現(xiàn)的問題和困難,進(jìn)一步梳理如何在下次解題的過程中避免出現(xiàn)這樣的問題,突破這樣的障礙.

3 指向高階思維的解題教學(xué)的幾個(gè)注意點(diǎn)

數(shù)學(xué)教學(xué)不僅要讓學(xué)生掌握知識與技能,更重要的是要讓學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中增長智慧[7].所以在指向高階思維的數(shù)學(xué)解題教學(xué)中還有以下一些要注意的問題.

3.1 教學(xué)內(nèi)容重構(gòu)

數(shù)學(xué)解題教學(xué)不應(yīng)該只是簡單地將學(xué)生需要講解的題目按序號一一進(jìn)行講解,教師應(yīng)當(dāng)在解題教學(xué)前做好充足的準(zhǔn)備工作.一方面,要將所要講解的題目進(jìn)行深入的剖析.同一章節(jié)的題目會側(cè)重不同的知識點(diǎn),同一知識點(diǎn)下的題目會涉及不同的解法,不同章節(jié)的題目也可能具有相同的解題思路.教師要做的就是將這些題目分類以及串聯(lián),將同一類型的題目放在一起講解.另一方面,要適當(dāng)拓展題目.有時(shí)僅憑一兩道例題難以使學(xué)生真正領(lǐng)悟某一類題型或者某一種思想方法的本質(zhì),需要適當(dāng)增加一些不同情境、不同思維層次的變式練習(xí),這樣才能使學(xué)生得到能力上的鍛煉.

3.2 課堂需要通過開放性問題串聯(lián)

傳統(tǒng)的課堂提問更傾向于采用封閉的、單一的、指向性明確的問題.在數(shù)學(xué)解題教學(xué)的課堂中,很多教師也都習(xí)慣性地把解題過程拆成細(xì)碎的小問題,例如“題目中已知AB=OB,那么△OAB是什么特殊三角形呢?”這種問題學(xué)生不需要多加思索就能脫口回答,于是整道題的教學(xué)過程無比順暢,學(xué)生對每一個(gè)問題都能輕松回答,但再次遇到這一類的問題時(shí)學(xué)生還是束手無策.所以指向高階思維的數(shù)學(xué)解題課堂需要用開放性問題代替封閉式問題[8].開放性問題不是學(xué)生用一個(gè)字、一個(gè)詞就能簡單回答的,它需要學(xué)生經(jīng)歷一定的思考、推理.并且部分問題應(yīng)該具有一般性,能夠使學(xué)生將其逐漸內(nèi)化為自己的解題策略或者一種解題思路.

3.3 教學(xué)需要培養(yǎng)學(xué)生自我分析評價(jià)的能力

在進(jìn)行解題教學(xué)前,教師可以先制作一張錯(cuò)題分析表,大致如表1所示.

表1 錯(cuò)題分析表

讓學(xué)生在課前進(jìn)行自我分析評價(jià)、嘗試完成此表.經(jīng)過教師的講解后,進(jìn)一步補(bǔ)充、完善此表.通過此表,學(xué)生可以更加清晰地了解自己欠缺的知識以及未能完全掌握的方法.