井下落盤區地壓成因及殘礦回采方法探討

王 洋

(錫礦山閃星銻業有限責任公司, 湖南 冷水江市 417500)

錫礦山銻礦田由飛水巖、童家院、老礦山、物華4個礦床組成。錫礦山閃星銻業有限責任公司采選廠主要開采童家院礦床,該礦床主要采用人工壁柱房柱法開采。1980年代初期至1990年代中期,童家院礦床三中段129~185采場在回采過程中,由于礦壁結束回采,采用膠結材料充填采空區形成的人工壁柱沒有充分接頂承壓,絕大部礦房拉開后,導致整個區域多個采區頂板連續大面積暴露,以致出現區域頂板整體下沉,多個采場在近半年時間內出現頂板整體落盤。為了迅速控制區域地壓活動急劇發展,對落盤的采場進行了尾礦充填處理,造成了大量高品位礦石無法出窿。目前,該區域地壓活動已趨于平穩,研究該區域落盤區地壓成因,尋求安全有效的殘礦回采工藝和方法,對于合理綜合利用礦產資源具有非常重大的意義。

1 地質概況

錫礦山銻礦屬低溫熱液、以充填為主伴隨交代的硫化銻礦床。礦區地質構造為一復式背斜,礦床產于背斜軸兩端傾伏部位,賦存于厚層頁巖之下的硅化灰巖中,呈似層狀產出,從上至下有3個主要含礦層。礦體頂板有厚層頁巖、黑色薄層頁巖或頁巖互層、破碎炭質頁巖三大類,前兩類頁巖不穩固,破碎炭質頁巖極不穩固。礦體底板為硅化灰巖或灰巖,穩固性好。礦體厚度1~30 m不等。一般傾角為10°~20°,局部達到35°~45°,穩固性較好,是一典型的緩傾斜礦床。

童家院礦床三中段129~185采礦體屬Ⅱ號礦體,產于人字型分枝斷裂下盤,沿走向長約250 m,沿傾向長40~120 m不等,傾角10°~20°。頂板為薄層頁巖及斷裂帶頁巖,不穩固;底板為硅化灰巖,局部有溶洞,穩固。該區域斷裂主要是F3斷裂,其走向NE30°~50°,與礦體走向基本一致,傾向NW,傾角35°~45°,屬張扭性斷裂。斷裂帶厚度一般為0.8~1.0 m,局部厚達2 m,斷裂中夾有硅化角礫巖和頁巖。其次是走向NE 60°~85°,傾向NW,傾角60°~80°的小斷裂構造和較發育的NE向節理。

2 采礦方法

2.1 礦塊構成要求

礦塊垂直走向布置,每60~70 m劃分為一個采(盤)區。礦塊分為礦壁和礦房,分兩步間隔式回采,先采礦壁,采后膠結充填采空區形成人工壁柱,取代原生礦壁,再采礦房,采后用塊石或尾礦充填采空區,回采過程中視頂板穩固情況決定是否留護頂,礦塊寬度為8~10 m,一次回采高度為8~10 m。

2.2 采準切割工程布置

采區運輸平巷為環形式,沿走向布置在礦體下盤中,斷面為2.6 m×2.8 m,巷道頂板距采場底板超過6 m。采準上山位于礦塊中央,沿礦體下盤掘進,與上部回風與充填道貫通,作為人行、通風和拉底自由面之用,斷面2 m×2 m。電耙硐室位于采準上山的下端,規格為2 m×2 m×3 m。由采區運輸道的一側掘漏斗連通切割巷道。

2.3 回采工藝

在一個采區內,按前進式先采礦壁,采空區采用膠結材料充填,待兩壁充填體達到設計強度后,再采中間的礦房,采后用尾礦或塊石進行非膠結充填。

回采工作以切巷和采準上山為自由面,用淺孔落礦方法進行回采。一次回采高度為2.5~3 m。鑿巖采用YG-40型或YT—27型鉆機,沿工作面全寬布置平行炮孔。爆破采用2號巖石乳化炸藥,用非電導爆管半秒差延期雷管并聯一次起爆。

礦石搬運采用2PDT-30型電耙絞車把礦石扒入漏斗,再用礦車從漏斗裝運至礦倉提升至地面選礦場。

2.4 充填作業

膠結充填作業由采場頂部充填運道經采場上部回風巷向采場輸送塊石,用電耙絞車扒平,塊石充填厚度達到2 m后,停止倒塊石,開始澆灌膠結砂漿,在采場用電耙再次扒平塊石與砂漿,直至充滿采場。

非膠結充填作業是通過采場回風巷輸送塊石或分級尾礦,采用逐步后退接頂的方法進行充填工作。

3 地壓顯現特征及成因分析

3.1 地壓顯現特征

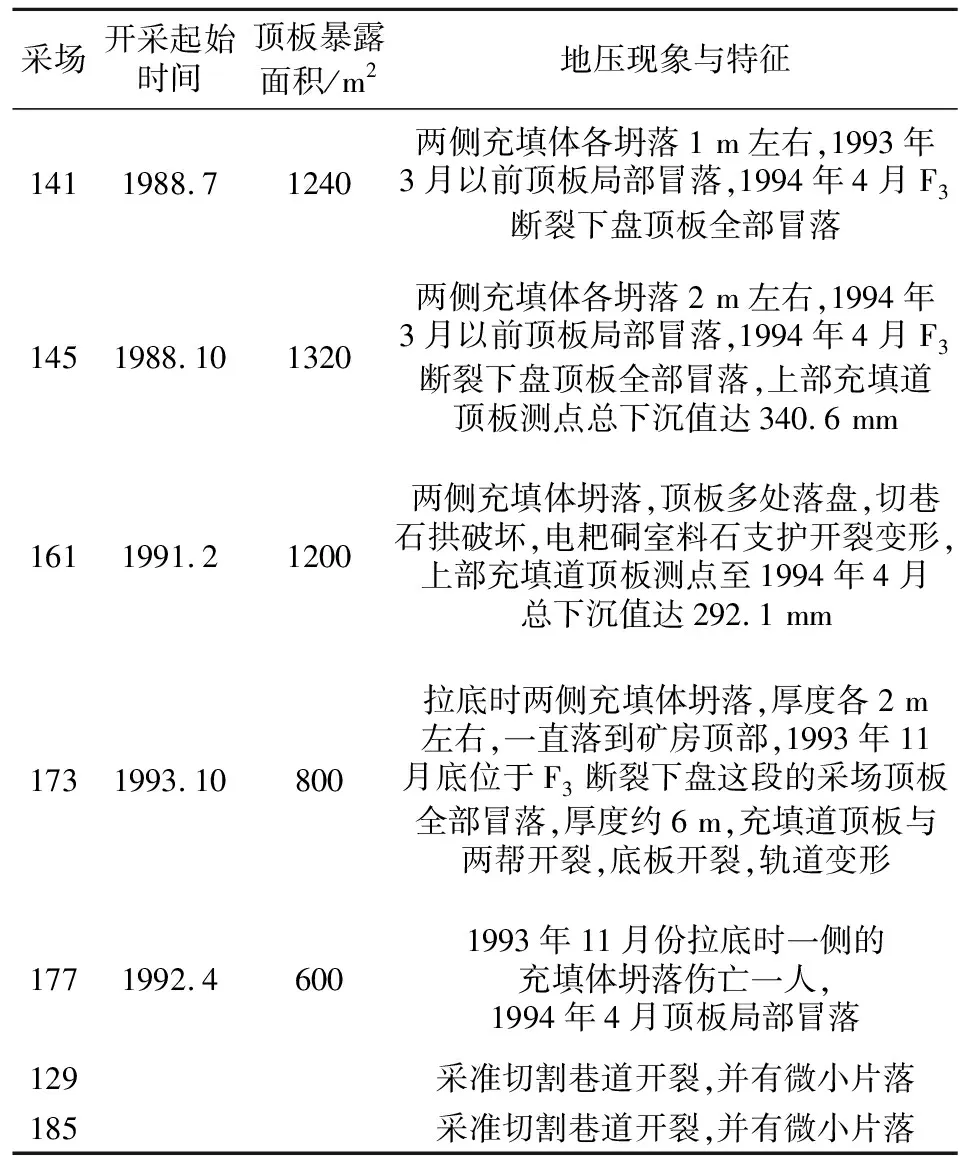

童家院礦床三中段129~185采區域沿走向長約250 m,采場按奇數編號,共29個采場。該區域1982年開始回采,至1994年4月,除129采與185采未回采外,其中的礦壁已全部回采并進行了膠結充填,礦房大部分回采并進行了塊石與尾礦充填,剩下的礦房正在回采。該區域采用塊石膠結充填工藝,由于采用電耙扒運,最上一層沒有充分接頂承壓,導致采場頂板連續大面積長期暴露,連續暴露面積達2.14萬m2,造成整個區域頂板整體下沉,其充填道頂板巖移觀測點總下沉量最大達340.6 mm,下沉速度最大為0.64 mm/d。173采采場拉底過程中,充填體一出露即坍落,兩壁坍落厚度均約有2 m,且一直落到礦壁頂板。該采場拉底將近結束時,頂板出現整層大冒落,冒落厚度近6 m,造成采場無法回采,各作業采場地壓現象和特征見表1。

3.2 地壓成因分析

采空區巖體的整體失穩,既不是其中某個單元的破壞,也不是所有的單元同時進入破壞狀態,而是巖體中一系列相鄰單元的相繼破壞,在整個區域內形成貫通破裂面,并沿此面發生滑移所造成的。巖體從局部破壞發展到整體破壞的整個變形過程中,首先是巖體介質屈服面不斷發展,應力不斷調整和重新分布的過程,其中伴隨著裂縫的發生、發展,從而造成巖體的力學性質發生變化。

童家院礦床三中段129~185采區域出現劇烈地壓活動,主要影響因素為采空區的大小和形態的影響、構造弱面的影響、頂板暴露時間的影響、空區處理的質量因素影響。

表1 各作業采場地壓現象和特征

(1) 采空區的大小和形態影響。采空區的大小和形態對采空區的穩定性有直接影響。該區域回采設計時,一般60~70 m劃分為一個采區,采用前進式開采,一個采區的采礦、出礦、充填作業全部結束后,再繼續向前回采下一個采區,回采是安全可靠的。由于該區域礦體厚,回采周期長,造成多個采區同時作業,擴大了采空區的連續暴露面積,從1982年開始回采,至1994年4月,該區域頂板連續暴露面積達到了2.14萬m2,采場頂板連續大面積長期暴露,是形成劇烈地壓活動的重要因素。

(2) 構造弱面的影響。礦層圍巖為硅化灰巖,一般質地堅硬,穩定性好,但是F3號斷層和F219號斷層附近,破碎嚴重,致使巖石不穩定,較容易產生冒落。另外,上覆于礦層的化石層,節理發育,在與硅化灰巖的接觸處巖石受到風化時,很容易冒頂片幫。

(3) 頂板暴露時間的影響。采空區頂板在長期的載荷作用下,離層破壞向深處發展,出現地壓活動的危險性就大。該區域有5個采場在1993年11份至1994年4月份這半年時間內,相繼發生頂板落盤,實踐表明,該區域從1982年開始大規模開采,到1994年出現頂板大規模冒落,頂板暴露時間長達12 a,達到了極限。

(4) 空區處理的質量因素。空區處理的好壞直接影響到空區的穩定性。如果礦壁普遍結束回采,礦房普遍拉開,若礦壁采后膠結充填形成的人工壁柱沒有充分接頂或承壓狀態差,不能保證礦房回采過程中起到支撐頂板的作用,最終導致頂板的連續暴露,形成應力增高壓,影響周圍巖體的穩定。實踐表明,173采在開采之前,129~173采間礦壁、礦房已采空,129采、173采做為原生礦柱支撐整個空區頂板的大部分巖體重量,巖體應力已集中在129、173采附近,173采拉底后,采場兩側充填體即出現大片坍落,頂板大面積冒落。很顯然,173采由于地應力集中,巖體已遭受嚴重破壞,一經開采,即出現冒頂片幫。

4 殘礦回采方法探討

童家院礦床三中段129~185采區域因劇烈地壓活動,致使141采、145采、161采、173采、177采等礦房采場在回采和出礦過程中出現頂板冒落,損失了大量礦量,目前該區域出現地壓活動的時間距今將近20 a,地壓活動已趨于穩定,探討該區域的殘留積礦回采是很有必要的。

對于因地壓引起頂板冒落的采場殘留積礦的回采方法,南礦曾嘗試采用底盤漏斗自然崩落放礦法回收,因礦石塊度不一,礦石不能按計劃放出,試驗沒有取得成功,作者認為宜采用穩妥的預控頂尾礦似膏體充填采礦法。

4.1 采礦方法

在待回采殘礦的采場下端重掘漏斗至采場頂板,布置切巷與相鄰采場重掘的上山通路相連,自采場下端逆傾向掘進天井與原充填道相連,形成出礦、人行、通風、充填系統。先回采頂層,回采前,在其天井頂板上預安設長錨索,隨回采工作面推進及時安設錨桿,然后,沿傾斜方向逐段掛網、噴漿護頂。當礦房頂層頂板加固工作完成后,再分層回采下部積礦,采后隨即用尾礦似膏體充填空區。

4.2 頂板控制技術

4.2.1 頂板控制方案

該區域頂板落盤歷經近20 a,頂板可能會出現離層松動,極不穩固,回采前,為做到萬無一失,采用長錨索、短錨桿、金屬網和噴漿聯合護頂方案,本方案的實質是先在頂層先進天井預安設長錨索和短錨桿,長錨索的長度依據頂板的離層厚度確定,但不小于6 m,錨桿長度2 m,然后隨著頂層回采工作面的推進,安設網度1 m×1 m的錨桿,每推進10 m再布設金屬網噴漿。

4.2.2 錨索錨桿結構參數與支護參數

長錨索結構由鉆孔、錨頭、水泥砂漿、鋼絲繩、注漿管、封孔木塞或水泥、排氣管組成。鋼繩采用經去銹除油處理的Ф31 mm或Ф22 mm的舊提升鋼繩。錨頭是一個由6~8根鋼絲繩彎成的倒鉤,倒鉤長10~15 mm。排氣管是一根內徑5 mm,外徑7~5 mm的聚氯乙烯塑料管、孔口采用封孔木塞或水泥砂漿堵塞,封孔塞為一留有排氣管孔和注漿管孔的圓木塞。

錨桿采用水泥藥卷錨桿,長2 m,網度1 m×1 m;長錨索長度為6.0 m,網度為2.0 m×1.5 m ;鋼筋網網度為0.2 m×0.2 m。

4.3 空區處理

空區采用分級尾礦似膏體非膠結充填,分級尾礦質量濃度為74%~76%,用管道從采場上部充填道輸送至空區。

4.4 回采安全監測與預報

為了及時掌握回采過程中采場壓力的顯現特征,為采場安全生產服務,在落盤區沿走向和傾向共布設3條觀測線,采用經緯儀、水準儀、多通道聲發射監測系統、位移計和測桿等進行觀測。監測內容包括頂板沉降、頂底板收斂、巖體聲發射頻度、頂板巖層的離層和應變參數,及時為殘礦回采安全作出準確預報。

參考文獻:

[1]周愛民.有色礦山采礦技術新進展[J].采礦技術,2006,6(3).

[2]祝祿發.人工壁柱房柱法采場地壓的發展及控制[J].金屬礦山,1994(12):26-29.

[3]曾永志,潘 謹,祝祿發.塊石膠結充填采礦法的研究與應用[J].采礦技術,2012,12(6):3-4.

[4]汪 洋,孟艷平,盛 佳,等.軟弱破碎礦體開采的復合支護技術[J].采礦技術,2012,12(6):29-30.

[5]鄭 能,劉金明,黃 敏,等.殘礦回收合理回采順序數值模擬研究[J].采礦技術,2012,12(5):11-12.

[6]梁耀東,潘加彬.基于誘導崩落理論的殘礦回采技術及其應用[J].礦業研究與開發,2012,32(5):6-8.