經典型Kaposi肉瘤1例

翁立強 陳 俊 張春萍 龍琴琴

經典型Kaposi肉瘤1例

翁立強 陳 俊 張春萍 龍琴琴

臨床資料患者,男,76歲。雙側小腿皮疹1年,無明顯痛癢,近2個月皮疹增大明顯,來我院就診。患者1年前無明顯誘因雙側小腿下方出現暗紫色斑疹,表皮覆有少許白色糠秕狀鱗屑,無自覺癥狀,未行特殊治療。2個月前,皮疹擴大明顯,左側小腿下方脛前出現黃豆大結節,觸碰破潰后易出血,逐漸增大,遂就診我院,要求切除左小腿結節。自發病以來,無發熱、腹痛、腹瀉、體重減輕等不適。既往健康,否認不潔性交史,無使用血制品及輸血史,無下肢靜脈曲張等先天性或后天性血管疾病史。

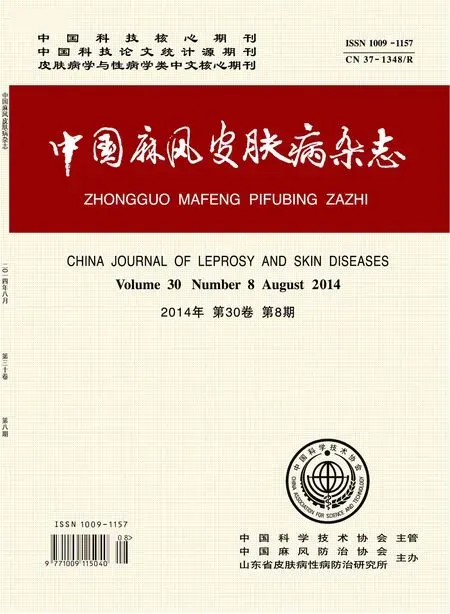

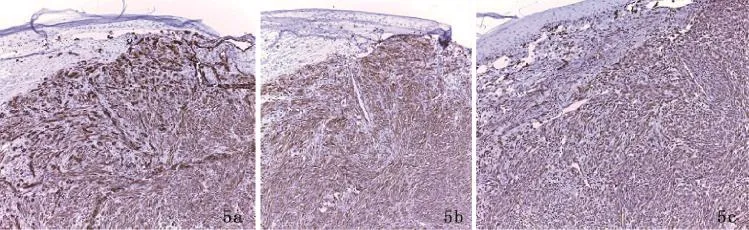

體格檢查:系統體檢未見明顯異常。皮膚科檢查:雙小腿下部可見大小不一暗紫色斑疹、丘疹、斑片,皮疹多數融合,表皮覆有少量黏著性糠狀鱗屑(圖1);左側小腿下部脛前另見一花生米大藍紫色結節,境界較清楚,無明顯觸壓痛(圖2)。雙側腘窩及腹股溝未觸及明顯腫大淋巴結。實驗室檢查:血常規、尿常規正常,HIV抗體(-),RPR(-)。左側小腿脛前結節組織病理示:表皮角化過度,棘層不規則增生,皮突延長,真皮內可見梭形細胞致密增生,細胞可見異型性改變,并見少數絲狀分裂相,梭形細胞間構成大量裂隙樣結構,其內充滿紅細胞(圖3,4)。免疫組化標記:CD31(3+)(圖5a),CD34(3+)(圖5b),Vimentin (3+)(圖5c),Ki67>40%,P53>60%,EMA(-),SMA弱陽性,Desmin(-)。診斷:經典型Kaposi肉瘤。治療:確診后,患者轉外院行放射治療,現仍在進一步隨訪中。

圖1 雙側踝部可見大小不一暗紫色斑疹、丘疹、斑片,表皮覆有少量黏著性糠狀鱗屑圖2 左側小腿下部脛前可見一花生米大藍紫色結節,境界較清楚圖3 真皮內可見梭形細胞致密增生(HE,×40)圖4 細胞可見異型性改變,并見少數絲狀分裂相,梭形細胞間構成大量裂隙樣結構,其內充滿紅細胞(HE,×200)

圖5 免疫組化(×100) a:CD31(3+);b:CD34(3+);c:Vimentin(3+)

討論Kaposi肉瘤又稱多發性出血性肉瘤,1872年由Moritz Kaposi首先報道。本病在我國少見,病因尚不明確,研究表明可能與病毒感染和機體自身的免疫功能缺陷有關。亦有報道認為性激素水平和長期淋巴回流不暢在Kaposi肉瘤的發生發展中起一定的作用。1

根據臨床特點Kaposi肉瘤可分為4型:①經典型;②非洲型;③免疫抑制相關型或移植相關型;④艾滋病相關型。經典型Kaposi肉瘤多見于地中海地區及東歐,在我國新疆地區也多有報道。本病好發于50~70歲老年男性,皮損初起于下肢,為紫紅、紅褐色斑塊或結節,病情發展較緩慢。累及皮膚以外組織或器官占10%,主要有淋巴結、胃腸道,也有報道和腫瘤并發者,如白血病、乳腺癌和非霍奇金病等。14型Kaposi肉瘤的組織病理變化相同。典型表現可見真皮中有裂隙樣血管聚集。基質中梭形細胞增生,可見少數核分裂相。間質可見外滲的紅細胞和含鐵血黃素沉積。研究表明Kaposi肉瘤的瘤細胞起源于有多向分化潛能的具有血管形成能力的間葉組織,所以標志間質分化的波形纖維蛋白(vimentin)、VIII因子相關抗原以及標志血管內皮細胞的CD31和CD34免疫組化染色可顯示陽性。2

經典型Kaposi肉瘤對干擾素治療有明顯效果,此外,單一、表淺的皮損可以手術切除,少量、較局限的皮損可采用放射治療,面積廣泛或者復發的Kaposi肉瘤可采用抗腫瘤藥物化療。但無論采用何種方法治療,Kaposi肉瘤均有一定的復發率。

本例患者系老年男性,皮損主要表現為雙側小腿下部大小不一暗紫色斑疹、丘疹、結節、斑片,未見明顯系統受累。患者無外族血統,未使用過免疫抑制劑,抗HIV抗體(-),結合組織病理及免疫組化結果,診斷為經典型卡波西肉瘤。目前在外院行放射治療。

1趙辨.中國臨床皮膚病學.南京:江蘇科學技術出版社,2009. 1620-1621.

2McKee PH,Calonje E,Granter SR.朱學駿,孫建方主譯.皮膚病理學-與臨床的聯系.3版.北京:北京大學醫學出版社,2007.1830-1835.

(收稿:2013-03-21 修回:2013-05-02)

福建省福州市皮膚病防治院,福州,350025