MEBT/MEBO治療面頸部燒傷36例臨床體會

徐萬凱

1 臨床資料

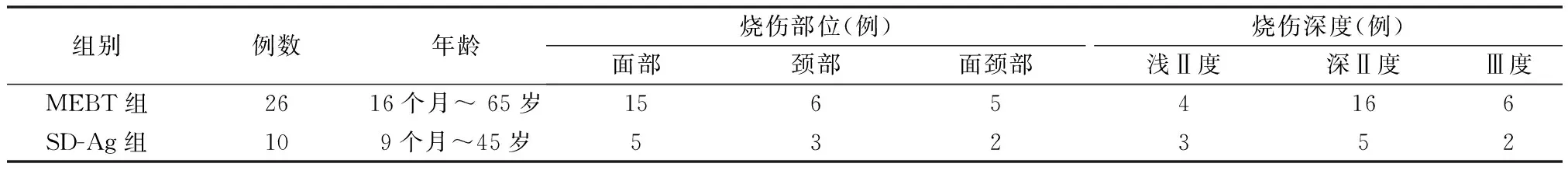

現將兩組病例的統計資料匯總,見表1,數據為隨機抽取,患者例數雖有不同,但主要對比觀察指標相近,組與組間并差異無統計學意義。

表1 兩組病人臨床資料統計

2 創面的處理方法

2.1清創 如果創面紅嫩,組織損傷較少,只有幾個大的水皰,污染并不嚴重,那么,可以先將幾個大的水皰予以存留,同時抽取水皰里滲出的組織液體。而殘存的已破皮的水皰則要徹底清除,必須清理干凈,以避免影響創面傷后的進一步愈合。

清理方法:可以先用無菌生理鹽水沖洗1~2遍,然后用新潔爾滅液或稀釋的碘伏消毒2~3遍,最后用無菌干敷料將創面上殘存的液體吸干并用藥。

如果創面已污染,尤其是壞死腐化的皮膚組織大片的存留,則就需要將這些壞死組織撕脫、剪除,露出新鮮干凈的創面以便于以后的治療處理。處理過程中動作要盡量的輕揉,不要過度的刺激燒傷創面,以免引起不必要的損傷。

2.2用藥 MEBT/MEBO組一般是在皮膚創面清創過后,用無菌壓舌板將濕潤燒傷膏涂抹于創面上,涂抹藥時要細致,均勻,平均厚度一般是0.9~1.2 mm,略超過創面連緣一些,以防止藥物覆蓋不到創面或者因某種自然動作原因而將藥物刮碰掉,每3.5~4小時敷藥一次。小面積Ⅲ度燒傷創面應先將創面切開后再將MEBO涂于上面。

SD-Ag組用藥分兩種情況,一是創面清潔,在清創后可直接將5%SD-Ag混懸液涂抹于創面上;二是若清創后,創面仍有滲出者,則就要將分泌物立即清理,然后再外敷藥物。此種療法用藥每天5~6次,觀察以看到創面干燥為止。

3 結果

3.1將兩組病例創面愈合天數進行了比較,匯總情況如下,見表2。通過下面的對比可以看出,兩組患者不同深度燒傷,創面愈合時間均有非常顯著性差異。

表2 創面愈合時間

3.2對于愈合后創面瘢痕的增生情況,也是進行了統計,見表3。可以看到,除淺Ⅱ度組外,其余深度燒傷,差異具有統計學意義。

表3 創面愈合后瘢痕增生率

4 討論

隨著燒傷濕潤暴露療法的進一步應用及發展,這些年本院在治療燒傷病例的過程中積累了一定量的臨床資料和臨床實踐經驗。這一次又做了一次這幾年燒傷病例的資料收集和整理探討工作,目的也是更深入的認識臨床和學會臨床。經驗和知識是反復積累、反復實踐的過程,面頸部燒傷因其面頸部血循環豐富,位置特殊,同時又集聚了一個人五官的形象美觀。所以,這個部位的燒傷處理就要更加嚴謹、科學,自然臨床實踐過程也就要求要盡最大可能的考慮患者自身的狀況,有利于身心健康和符合自然的科學診治規律。

在使用傳統的干燥暴露療法時,在涂抹磺胺嘧啶銀后,創面會一步步的干燥,進而發生疼痛加重和皮膚創面縮緊的現象和感覺。對于患者來說,這是一個額外增加的一個痛苦的過程,這是在醫療診治過程中所不愿意看到的。另外,在使用SD-Ag療法時,由于創面干燥、緊縮,這可能就增加了患者面部五官的一些自然活動的難度,對于患者正常的飲食和頭頸部的活動都會造成影響。而面頸部分泌物的增多和一些基本自然活動的限制又不得不去活動就又容易造成創面感染和創面的裂開,從而不利于面頸部燒傷創面的進一步恢復。這樣的情況,就可能增加創面的感染機率,延遲創面的愈合時間,最后形成瘢痕攣縮,進而給醫務人員帶來一些不必要的麻煩,也給患者帶來一些不必要的痛苦。

那么本文中所推薦使用的燒傷濕潤暴露療法,應該這樣講,在藥物的基理、使用和臨床過程中相對于干燥暴露療法來說,都更要簡單、簡便并符合一些基本的燒傷病學的發展規律。當然,SD-Ag療法也并非一無是處,在燒傷醫學開展起來的歷史長河中,也為大家爭取了大量的時間,積累了大量的寶貴的經驗,診治和挽救了大量的燒傷患者。只是在燒傷創面治療學及藥物學發展的今天,隨著濕性燒傷醫療技術的逐步完善和發展,臨床有了一種或幾種更好的治療選擇。

燒傷濕性醫療技術原理就在于,提供一個好的正常的利于創面修復的一個濕性環境。既保持了創面的清潔干凈,又避免了創面的第二次損傷和感染,同時利用皮膚機體及殘存上皮細胞的可再生能力,逐步地修復組織,完善組織,進而達到完全和不完全可再生皮膚創面。使完全可再生創面機率大大增加,不完全可再生創面機率大大減小。燒傷濕潤暴露療法在藥物的使用上禁忌少、簡便可靠,對皮膚創面組織損傷少,同時又利于創面壞死腐化組織的液化引流和清理,避免了創面的反復的不良刺激,也延遲了創面深度進一步深化的過程,為臨床大大爭得了更好治療的時間。另外,也給患者營造了一個好的醫療環境,減輕了患者的飲食張口、頸部活動受制約的痛苦,也利于醫患和諧、交流,使生病的機體向著更好的健康的方向發展。

通過以上兩組療法資料療效的對比,可以看到,燒傷濕潤暴露療法在治療面頸部燒傷的臨床過程中和療效上,要更理想一些,更簡便一些,不失為現時臨床應用上一種非常好的可靠的燒傷治療技術。

當然MEBT/MEBO技術尚有局限性,大部分病例均需使用暴露療法,這就造成如患者的制動措施要求非常嚴格,不利于輕中度小面積燒傷患者的生活和工作活動。對于這一點,作者會在以后的臨床過程中進一步的探索、完善,為燒傷患者朋友們提供一個更為完備的醫療診治技術而努力。

[1] 楊宗城.中國燒傷醫學.北京:人民衛生出版社,2008:95.