鉤活術治療交感神經型頸椎病臨床研究

宋全明 史加全

交感神經型頸椎病是一類比較特殊的頸椎病臨床類型,易反復發作,以頭暈、心悸、耳鳴、視物模糊、肢體發涼等交感神經興奮癥狀為主,也可表現為惡心、眼干、心動過緩、鼻塞等交感抑制癥狀,易被誤診為神經官能癥,甚至癔病。隨著現代人們生活節奏加快,工作壓力增加,該型頸椎病的發病率逐年上升,并呈現年輕化趨勢,已成為臨床常見病、多發病。目前針對該病的治療以藥物口服、星狀神經節阻滯、推拿、針刺為主,其療程長,療效不確切,易復發[1]。為觀察鉤活術對交感神經型頸椎病的治療效果,作者進行了鉤活術治療交感神經型頸椎病與星狀神經節阻滯治療交感神經型頸椎病的臨床對照研究。現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2007年9月~2012年9月期間本科180例交感神經型頸椎病住院患者,經診斷均符合國家中醫藥管理局《中醫病證診斷療效標準》中的頸椎病診斷標準和頸椎病病理分型,采用隨機數字表法分組后進行對照研究。其中,治療組:男42例,女48例;年齡:22~62歲,平均42.5歲;病程:1周~15年,平均2.5年;頭暈81例、心悸76例、耳鳴68例、惡心75例;對照組:男47例,女43例;年齡:20~59歲,平均40.3歲;病程:2周~25年,平均3.6年;頭暈84例、心悸71例、耳鳴70例、惡心72例。兩組患者上述指標組間差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2排除標準 ①存在心、腦、消化、眼、耳等系統器質性疾病者;②患者主觀對治療不能配合者;③存在穿刺部位感染、凝血功能異常等治療禁忌證者。

1.3治療方法 患者入院后均完善血常規、尿常規、便常規、凝血系列等常規檢查,以進一步明確診斷、排除治療禁忌。術后所有患者仰臥位觀察15 min,無不適送返病房,并繼續仰臥位休息1 h(注意術部壓迫止血),方準下床活動;予以天麻素液 4 ml靜脈滴注,1次/d,共15 d。患者出院后按照0.5、1、3、6、12個月的時間進行隨訪。

1.3.1鉤活術治療 ①根據患者主要臨床癥狀,四診合參,并依據如下原則進行選穴:a.取穴方法:每次取主穴+配穴1~3穴;b.主穴:頸3穴(頸1穴:第7頸椎棘突下緣,督脈旁開1寸,左右各一;頸2穴:第6頸椎棘突下緣,督脈旁開1寸,左右各一;頸3穴:第7頸椎棘突下緣,督脈旁開1寸,左右各一;);c.配穴:頭暈、耳鳴者:風池、風府、大椎;心悸者:脾俞、厥陰俞、巨闕;惡心者:胃俞、足三里。②患者取俯臥位于治療床,按照無菌技術要求,術野備皮,常規術野皮膚消毒,鋪無菌巾單,行0.75%利多卡因注射液局部麻醉,逐個穿刺點行頸型鉤鍉針鉤治治療。③繼行各鉤治穴位藥物注射2 ml,注射藥物配方比例為:苦碟子注射液 10 ml+維生素B12注射液 2 mg+單唾液酸四己糖神經節苷脂注射液 20 mg。④用無菌敷料壓迫穿刺點止血1 min后,再用絡合碘對穿刺點局部消毒1次,繼行無菌敷料加壓包扎。3 d后除去包扎敷料,6~8 d治療1次,3次為1療程。

1.3.2星狀神經節阻滯治療 ①采用氣管旁入路;②患者取仰臥位于治療床,雙肩下墊薄枕,肌肉放松,伸展頸部,術者首先用手觸摸胸鎖關節上緣,氣管外側,沿氣管向上2.5 cm處,作標記。按照無菌技術要求,術野備皮,常規術野皮膚消毒,鋪無菌巾單。術者用食指尖可觸及第7頸椎橫突,引導進針,約穿刺2~3 cm觸到骨質,退針少許(0.2~0.4 mm),回吸無血即可注入預混好的阻滯藥物(利多卡因注射液 0.1+維生素B12注射液 1 mg+單唾液酸四己糖神經節苷脂注射液10 mg+潑尼松龍注射液 20 mg);③拔除穿刺針,用無菌敷料壓迫穿刺點止血10 min,并觀察霍納氏征是否出現,以判斷阻滯成功與否;④絡合碘對穿刺點局部消毒1次,繼行無菌敷料包扎。1 d后除去敷料,3 d治療1次,5次為1療程。

1.4療效評定標準 治愈:原有各種癥狀消失,能正常勞動和工作,隨訪1年無復發;好轉:原有各種癥狀減輕,能輕度勞動和工作,且隨訪1年復發≤2次,或隨訪1年原有各種癥狀逐漸減輕;未愈:出院時原有各種癥狀無改善且隨訪1年原有各種癥狀仍無減輕。

1.5統計學方法 用SPSS17.0進行數據處理,行χ2檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

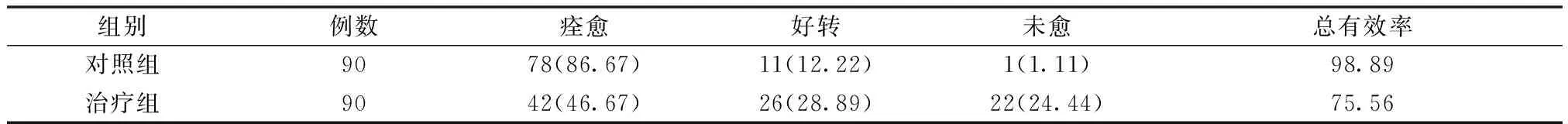

治療組和對照組療效比較,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組療效比較[n(%),%]

3 討論

3.1交感神經型頸椎病形成原因 交感神經型頸椎病發病因素主要有:①頸椎結構退行性病變,脊柱內外力學平衡失調,增生、退變組織刺激、壓迫交感神經纖維;②炎癥物質刺激交感神經纖維[2]。治療上應針對上述兩種機制進行。

3.2鉤活術治療交感神經型頸椎病機理 鉤活術是利用鉤鍉針鉤治頸椎后方的肌肉、肌腱、韌帶等組織,調節其張力和壓力,重建頸部生理性相對平衡狀態,使其功能“復活”、癥狀緩解的一種中醫特色療法。針對“鉤活術”的現代醫學研究亦表明:鉤活術治療后,施術部位組織肌肉、筋膜張力減低,局部微循環改善,炎癥物質代謝加快。除了調整脊柱內外力學平衡和重建脊柱力學平衡,局部藥物注射還具有促進局部微循環改善、抑制交感神經節前和節后纖維功能、交感神經局部營養、抑制操作損傷所致局部組織反應性修復形成新的病理機制等作用,二者共同作用,重建新平衡減輕交感神經纖維所受的刺激、壓迫,打破“炎癥刺激-脊柱力學失衡-交感神經纖維病理狀態”的惡性循環,從根本上解決該疾病。

3.3星狀神經節阻滯治療交感神經型頸椎病機理 由于星狀神經節阻滯能使阻滯部位的交感神經節前和節后纖維功能受到抑制,導致交感神經纖維支配的心血管運動、腺體分泌、肌肉緊張度、痛覺傳導等受到抑制,糾正由于交感神經纖維受刺激所致的各種病理狀態,從而達到緩解疾病的目的。星狀神經節阻滯的作用涉及植物神經系統、內分泌系統和免疫系統等,對上述系統的功能有調節作用[3],該治療方法可能有助于糾正局部炎癥物質積聚刺激交感神經纖維的狀態,但對脊柱內外力學平衡失調,增生、退變組織刺激、壓迫交感神經纖維機制卻無直接作用。同時存在術中損傷血管、脊髓、神經等造成并發癥的可能,需通過臨床專項訓練的高年資醫師才能熟練、安全、有效完成,臨床應用受到極大限制。

綜上所述,相對于星狀神經節阻滯來講,鉤活術操作難度小,安全性高,易于掌握,療效佳而穩定,適合臨床基層醫療機構普遍開展,應用前景廣闊。但有待于針對其進一步深入研究,制定嚴格的操作規程,以確保療效。

[1] 閆偉,劉明,孫立軍.交感型頸椎病中西醫治療研究進展.山東中醫藥大學學報,2006,30(1):87-88.

[2] 于棟,武震,張淳,張軍,孫樹椿.交感型頸椎病發病機制研究進展.中醫正骨,2004,16(8):54-55.

[3] 金芊芊,衛法泉,鄧芳.神經妥樂平注射液星狀神經節阻滯治療交感型頸椎病的臨床研究.醫學研究雜志,2012,41(5):162-163.