護理干預對老年腦卒中吞咽障礙患者的效果評價

薛彩云

腦血管疾病是困擾老年群體的主要疾病之一,而吞咽障礙又是老年腦卒中患者常見的并發癥,若處理不及時可引起窒息、吸入性肺炎、營養不良及水電解質平衡失調等,嚴重者可危及患者生命。2010年12月~2012年12月鶴壁市人民醫院對100例老年腦卒中合并吞咽障礙患者進行了護理干預,其臨床效果顯著,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 本組219例腦卒中患者,均符合全國腦血管病學術會議制定的腦卒中診斷標準[1],并經頭顱CT或MRI證實。其中合并吞咽障礙患者100例,發生率占45.7%,男58例,女42例。年齡60~80歲,平均65.8歲。其中腦梗死76例,腦出血23例。依據入院順序,隨機分為實驗組和對照組各50例。全部病例意識清楚,伴有不同程度的吞咽障礙及運動障礙,但能配合護士進行康復訓練,入院后3~5天,生命體征穩定。兩組患者在性別、年齡、文化程度、腦卒中功能分級及治療方面比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 兩組病例均采用腦卒中常規治療及護理。實驗組在常規治療和護理基礎上由責任護士于患者入院后即對其心理狀態、吞咽障礙時期進行評估,根據患者情況制定具體的個體化干預方案,在生命體征穩定后進行護理干預。分別于治療前與治療后1周、2周、3周、4周進行評估一次并記錄。護理干預內容如下。

1.2.1心理應對康復訓練 良好的心理狀態是訓練成功的基礎與保證。腦卒中患者發病急,且多伴有各種功能障礙,使患者情緒不穩定。護士應嚴密觀察患者有無抑郁、焦慮等負面情緒,并充分與家屬溝通,了解其心理狀態;積極鼓勵患者訴說自己的情緒,暗示患者宣泄自己的苦惱,同患者一起分析焦慮、抑郁、緊張對本病的影響,護士針對負面情緒給予解釋、鼓勵、心理疏導、安慰、暗示等,消除其心理障礙,并教會患者思維控制,有不愉快想法時要暗示自己停止,鼓勵患者樹立戰勝疾病的信心[2];同時講解腦血管疾病的相關知識和心理行為因素對疾病的影響,指導患者正確認識疾病,糾正錯誤認知。在患者進食過程中,護士及家屬要運用巧妙的語言積極暗示,增強其安全感。

1.2.2攝食功能訓練 患者入院后,護士向患者及家屬講解早期康復訓練的重要性,并演示指導早期訓練項目。 吞咽功能基本訓練:首先是面部肌肉運動,護士指導患者進行張頜、閉頜、皺眉、閉眼、鼓腮、微笑、抿嘴、吹口哨、空咀嚼等舌體運動,6~8次/d,每次10 min;其次是構音練習,如指導患者發唇音(啪、巴、馬),舌尖音(它、那、啦),舌根音(卡、尬),10~20次/d、每次5 min。 呼吸功能訓練:待病情穩定,護士指導患者深吸氣-憋氣-咳嗽,6~10次/d,每次5~10 min。 吞咽功能訓練。模擬吞咽訓練:深吸氣-屏氣-吞咽唾液-呼氣-咳嗽,6~8次/d,每10 min。咽部冷刺激及空吞咽:用冷水棉簽刺激前顎,然后令患者做空吞咽動作數次,以引起吞咽反射,每日三餐前各做一次。

1.2.3飲食護理 患者入院后,護士要積極為患者創造安靜、整潔的用餐環境,周圍無便器,在嘔吐和排泄后及時清除異味,努力讓患者在安靜狀態下愉快、精力集中地進餐。具體指導內容包括: 體位。進餐時體位是有效保護呼吸道的重要因素之一,實際操作中因人而異,適當給予調整。用餐時戴上圍兜,把床頭抬高,后背使用靠墊,讓患者坐直并稍向前傾20°,頸部稍向前彎曲,此體位可以使食物通過重力作用利于下咽。對于偏癱者,可將頭面部偏向患側,使患側咽部變窄,健側咽部擴大便于食物通過,有效防止誤咽。 食具。勺內食物過多會使患者反射性的活動口角肌以防食物散落,導致進餐時緊張而引起嗆咳,故選擇薄而小的長柄勺,其容量大小正好適合一次下咽,每次3~5 ml。使用勺子時將勺內食物放入口中,勺背靠舌中部在舌面上壓一下,然后讓患者閉口,從嘴角斜上方拔出勺,這樣可使食物全部放入口中,患者閉口咀嚼,順利咽下食物。喂食時要有耐心,自然等待患者吞咽完畢,再食下一口,防止食物停留在喉頭腔和梨狀隱窩。進餐后要注意保持口腔衛生清潔。 膳食。根據患者身高、體質指數,活動量、病情不同選擇合適的食物,保證攝入足夠的熱量和營養素;按照吞咽困難的程度及階段,本著先易后難的原則選擇食物性狀。形狀光滑、粘度適中、不粘黏膜的食物較易吞咽;無形狀的液體食物、粉類食物及易粘附在黏膜上的食物(如年糕、香蕉等)不易吞咽,且易引起咳嗽。因此為患者提供有適當粘性、不易松散,通過食道時容易變形且不易在黏膜上殘留的食物更利于吞咽,避免單獨使用奶制品,因牛奶和奶制品易與黏膜分泌物黏著,引起嗆咳。進食順序依次為:膠凍樣食物(果凍、布丁、蛋羹、豆腐等)—糊狀食物(攪拌機制或米糊)—碎狀、糜爛食物—正常食物與稀液。飲水時可從少量水開始,將水沿下齒前部倒入口腔,頭抬至水平位,避免頭后仰,一般不用吸管,防止誤入氣管引發咳嗽。

1.2.4正確處理嗆咳 嗆咳是吞咽障礙的最基本特征[3],一旦出現嗆咳,應立即扶患者彎腰低頭,下頜靠近胸前,在患者肩胛骨之間由下向上快速連續拍擊,使食物殘渣咳出;或者站在患者背后,將雙臂繞過胸廓下,雙手食指交叉,對橫膈膜施加一個向上猛拉的力量,產生一股氣流經過會厭,使食物殘渣噴出。易誤咽患者進餐時,做好吸引準備。

1.2.5協助進食過程中,指導家屬用心掌握患者的進餐習慣,可有效的防止誤咽;同時鼓勵患者自己進食,在患者生命體征穩定,病情允許的情況下,鼓勵其完成力所能及的活動,盡量獨自進食。

1.3判定標準

1.3.1吞咽障礙程度判定標準采用洼田飲水試驗[4]。患者于端坐位飲溫開水30 ml,觀察全部飲完時間及嗆咳情況。據此將吞咽功能分為5級。Ⅰ級為能順利的一次將水飲完,無嗆咳;Ⅱ級為分2次以上不嗆咳地飲完;Ⅲ級為能一次咽下,但有嗆咳;Ⅳ級為分2次以上咽下,有嗆咳;Ⅴ級為頻繁嗆咳,不能全部飲完。

1.3.2療效判定。吞咽困難消失,飲水試驗評定Ⅰ級為5分;吞咽困難明顯改善,飲水試驗評定Ⅱ級為4分;吞咽困難改善不明顯,飲水試驗評定Ⅲ級為3分;吞咽困難無明顯改善,飲水評定試驗Ⅳ級為2分;吞咽困難無改善,飲水評定試驗Ⅴ級1分。4~5分為痊愈,3分為明顯好轉,2分為好轉,1分為無效。

1.4統計學方法 兩組數據采用SPSS11.0軟件進行統計分析,計數資料比較采用χ2檢驗,P<0.05,差異有統計學意義。

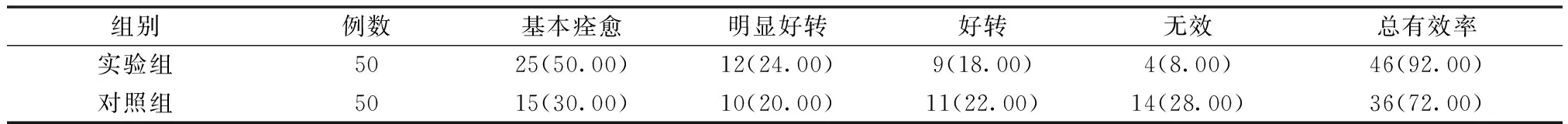

2 結果

2.1兩組患者治療后吞咽療效比較見表1。

表1 兩組患者治療后吞咽療效比較[n(%)]

注:與對照組相比,P<0.05

2.2兩組患者或者家屬對實施護理干預的滿意度比較見表2。

表2 患者或家屬對實施護理干預的滿意度比較[n(%)]

注:與對照組比較,P<0.05

3 討論

腦卒中患者發病后,約50%左右伴有不同程度的吞咽障礙[5],本組吞咽障礙發生率為45.7%,符合文獻報道。而吞咽障礙時由于中樞神經系統損害所致,主要表現為隨意性運動開始時間延遲,與吞咽有關的運動協調性降低[6],有研究表明:卒中后相應的腦皮質會發生組織重塑,從而代償受損部位功能,在卒中恢復過程中,更早地刺激病變皮質可增加皮質可塑性[7]。因此,通過康復訓練的方法盡早訓練與吞咽功能相關的肌群,可提高吞咽反射的靈活性,反射性刺激中樞神經系統使神經網絡重組及側枝芽生,皮質感覺區擴大,同時防止咽部肌群發生廢用性萎縮[8]。以上為吞咽功能訓練提供了理論基礎,康復訓練可有效改善腦卒中患者的吞咽功能,減少并發癥的發生,且時間越早越好[9],尤其在發病初4周,早期康復訓練可最大程度促進功能恢復[10]。本組患者在入院后即給與吞咽功能的基本訓練,結果顯示,實驗組療效明顯優于對照組。而知信行為的改變又可提高老年腦卒中患者治療護理的依從性[11],本組患者入院后,選擇心理行為干預,提高了康復訓練的依從性,同時本組護士依據患者病情不同階段的變化,有針對性的制定具體護理康復訓練計劃,并給予健康宣教、康復訓練、飲食指導等,改善了患者吞咽功能,本次研究實驗組患者通過康復訓練計劃的實施,吞咽障礙改善總有效率達92%,患者或家屬滿意度達96%。因此,早期護理干預可有效提高老年患者的吞咽功能,提高護理滿意度,改善預后,促進患者整體康復,提高其生活質量。

[1] 中華神經科學會,中華神經外科學會.各類腦血管疾病的診斷要點.中華神經科雜志,1996,29(6):379-380

[2] 鄧建中,齊進興,趙彥玲,等.腦梗死后抑郁焦慮狀態相關因素分析.中國實用神經疾病雜志,2010,13(2):26-27.

[3] 田云寧.腦卒中吞咽障礙的康復護理.山西醫藥雜志,2009,38(11):1070-1071.

[4] 吳江.神經病學.北京:人民衛生出版社,2006:62.

[5] FeedML,FreedL,ChatburmRL,et al.Electrical stimulation for swallowing disorders caused by stroke.Respir Care,2004,46(5):466-474.

[6] 包樂珊.腦卒中致假性球麻痹患者吞咽功能障礙康復護理.齊魯護理雜志,2005,11(6A):630-631.

[7] 張雪琴.腦卒中后吞咽障礙的護理.心腦血管病防治,2006,6(6):411-412.

[8] 周惠嫦,張盤德,張薇平.易化技術治療延髓性麻痹吞咽障礙的臨床觀察.康復醫學雜志,2005,20(3):207.

[9] 馮濤,戴艷萍,遇亞南,等.急性腦血管病患者吞咽困難的評價與康復治療.黑龍江醫學,2008,32(1):23-27.

[10] 張淑云,張艷華.卒中單元模式下治療腦卒中吞咽困難110例.山東中醫雜志,2008,27(8):535-536.

[11] 陸運紅.知-信-行模式在原發性高血壓患者健康教育中的應用.齊魯護理雜志,2007,13(3):7-8.