基于成紗條干的粗紗工藝優化

郭呵呵, 李惠軍

( 新疆大學,新疆烏魯木齊830046)

在紡紗加工過程中,評價紗線質量好壞的一個重要指標是成紗條干。同一支數紗線的粗細,在理論上應該是一致的,但在紡紗過程中,由于工藝和設備方面的缺陷,會使成紗條干不勻。然而,影響成紗條干的因素是多方面的。粗紗作為紗線加捻完成前的最后一道工序,對成紗條干的控制起著關鍵性作用[1]。

本文針對粗紗工藝,結合實際情況找出粗紗工序中影響成紗條干的主要因素,設計出合理的代表性試驗,選出最優工藝參數。與原來的粗紗工藝進行比較,成紗條干得到明顯改善[2-3]。

1 試驗

1.1 試驗條件

紗線類型: CJ50 s 純棉紗線

粗紗機: F33 粗紗機

1.2 工藝參數

熟條定量: 4.21 g/m;

粗紗定量: 5.4 g/10 m;

隔距塊: 綠色;

定長: 800 m;

錠速: 1 000 r/min

1.3 正交試驗

根據紡織企業的實際情況,挑選出4 個因子: 羅拉后區牽伸倍數、羅拉后區隔距、羅拉加壓量和粗紗捻度,每個因子有4 個水平,得出L16(44)正交表,如表1 所示。

表1 四因子四水平正交試驗

1.4 小樣實驗

根據四因素四水平表設計16 個小樣試驗,如表2 所示。

表2 16 個小樣試驗

2 實驗數據的分析

2.1 試驗結果

根據表2 的數據,上車進行試驗。試驗的結果均由USTER TESTER 4 測得,如表3 所示。

表3 16 個小樣試驗的結果

2.2 試驗數據分析

2.2.1 方差分析

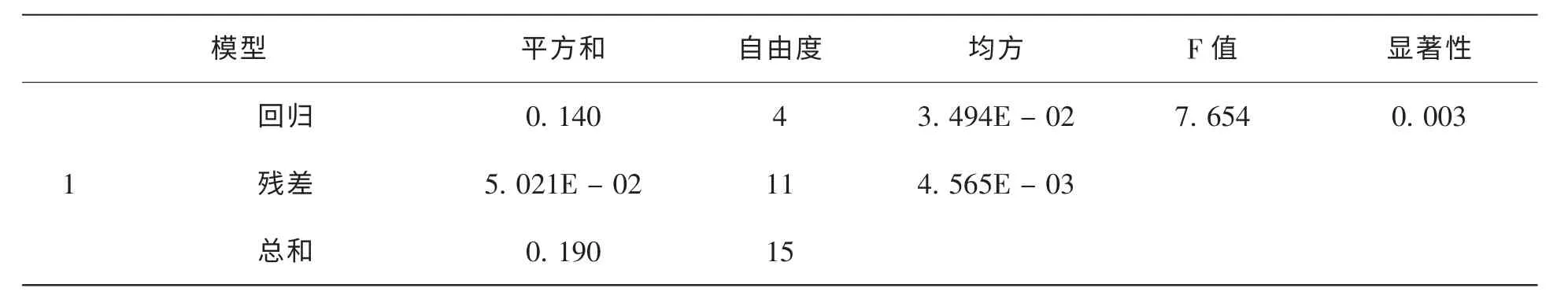

成紗條干CV 方差分析,如表4 所示。

表4 成紗條干CV 方差分析

由表4 可以看出,四工藝參數影響成紗條干的主次順序為: 粗紗捻度>后區羅拉隔距>羅拉后區牽伸倍數>羅拉加壓量。羅拉后區牽伸倍數、后區羅拉隔距、粗紗捻度對成紗條干影響特別顯著,羅拉加壓量對成紗條干影響不顯著。

2.2.2 回歸分析

設羅拉后區牽伸倍數為X1,后區羅拉隔距為X2,羅拉加壓量為X3,粗紗捻度為X4,成紗條干CV 為Y。綜合考慮四因子及其相互作用,假設回歸方程為:

因方程中未知量過多,采用逐步回歸法進行回歸分析。分析結果如表5、表6 和表7 所示。

表5 模型概要

表6 方差分析

表7 回歸系數

由以上結果可知在顯著性水平α=0.05 時,回歸方程與回歸系數均通過了顯著性檢驗。復相關系數R=0.858,復決定系數R2=0.736,擬合效果較好。回歸方程為:

回歸方程中四個變量的作用由大到小排列為X2X3,X22,X32,X42。后區羅拉隔距X2與羅拉加壓量X3的交互作用對條干CV 影響最大;不能為了改善條干CV 而簡單的減小或加大后區羅拉格局X2與羅拉加壓量X3,只有當0.003051X22+0.336X32-0.0646X2X3>0 時,才能降低條干CV有利;粗紗捻度X4適當加大對降低條干CV 有利。

2.3 試驗結論

根據以上方差的定性分析和回歸的定量分析,針對成紗條干得出最優工藝: 羅拉后區牽伸倍數為1.16,后區羅拉隔距為32 mm,羅拉加壓量為3.5 Pa,粗紗捻度為1.17 T/in。

2.4 工藝參數優化后的試驗

根據上述優化后的工藝參數,進行第二次試驗。對試驗結果進行比較,優化前條干CV值為12.10%,優化后條干CV 值為11.99%。優化后的工藝相比原來的工藝,成紗條干改善0.91%。

3 結論

成紗條干對紗線質量的影響至關重要,粗紗工序又對成紗條干的改善有很大的幫助。本文針對粗紗工序得出成紗條干的優化結果: 選定羅拉后區牽伸倍數1.16、后區羅拉隔距32 mm、羅拉加壓量3.5 Pa、粗紗捻度1.17 T/in為最優工藝,優化后的成紗條干較優化前改善了0.91%。

[1]徐少范.棉紡質量控制[M].北京: 中國紡織出版社,2002.

[2]袁景山.試論新型棉紡粗紗機紡紗工藝[J].棉紡織技術,2005(3):12-16.

[3]繆定蜀.新型粗紗機應用技術探討[J].棉紡織技術,2005(3):7-11.