企業家是一種修行

上文一宗

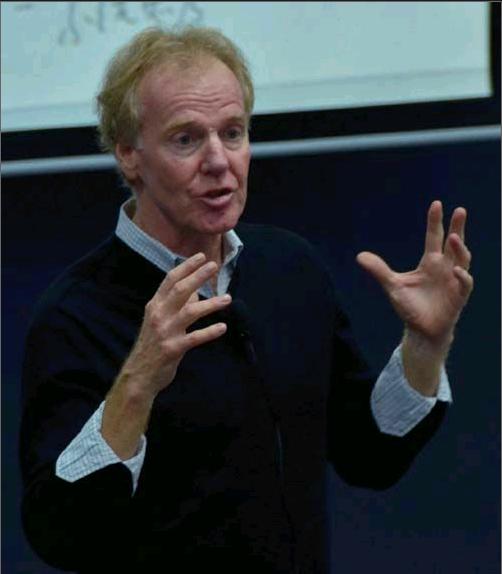

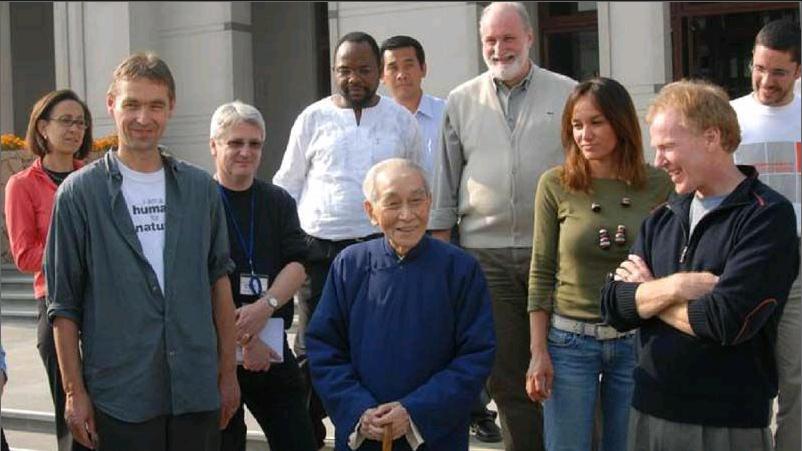

當代杰出的管理大師彼得·圣吉在麻省理工大學斯隆管理學院創立了“組織學習中心”,他們對一些國際知名企業,如微軟、福特、杜邦等,進行創建學習型組織的輔導、咨詢和策劃。其代表作《第五項修煉》的影響帶動了美國經濟近十年的高速發展,并在全世界范圍內引發了一場創建學習型組織的管理浪潮。近幾年來,彼得·圣吉對中國的儒、道、佛思想特別著迷,曾師從著名國學大師南懷瑾。2003年-2006年間,他曾4次拜會南懷瑾,就禪宗的修持方法、生命科學、認知科學等進行了深入學習。

彼得·圣吉被譽為“學習型組織理論之父 ”,并被美國商業周刊評為“有史以來世界十大管理大師”之一,從國際上來說比南懷瑾先生的名聲還響亮,影響力比南懷瑾先生還大。那么他為什么對南懷瑾先生那么尊敬并甘當他的學生呢?

對于這個問題,一次彼得·圣吉在接受采訪時說:“1997年6月我和南老師展開了第一次深度交流,認識他了的很多學生。他的學生是非常多元化的,來自社會各界,他們都是真正的實踐者。我欣賞南老師的原因在于南老師對中國儒釋道文化研究之深厚,以及對這個世界的事情了解之深。我和南老師的談話,奇妙之處在于,我們所交流的各種話題是隨意流動的,在這個過程中,會發現我們的認知既能和深刻的傳統思想相接軌,又能和當下一切體系聯系得非常緊密。其實對于我向他學習最重要的原因就在于南老師對于人類發展與成長的深度關注,以及文化與當下世界的緊密聯系。”

彼得·圣吉在學習中國傳統文化之后,對東方文化有了深入體會,他將東西方不同的文化進行了融合,并對“企業家”進行了一種全新的闡釋。

他認為那些只是希望掙很多錢的人算不上企業家。以前企業管理專家可以寫好多書去探討,怎么去提高效率,怎么去融資,怎么去把企業管理好,但是如果我們不談做企業的本意,不談做企業的精神,什么都不會改變。在中國的傳統文明里,企業家是要去改善社會的。比如管理商業組織,就像在《第五項修煉》里面講的,組織處于現在的行為狀態,就是因為我們每個人都是現在的這樣一個行為狀態。有很多很多書都講了如何提升管理的效率和效益,但是這些書和研究很少涉及到我們如何產生這些現象的真正意識和角度。這就是為什么商業沒有什么真正的變化產生的原因。因為我們僅僅是效率上的提高,我們雖然有一些新的改善的方法,但是從來都沒有真正接觸到這種變化的核心。

彼得·圣吉把社會責任提到了第一位,不管是什么家,都要有擔當,沒有擔當只會是處于一個層次較低的人,而不是“家”,更說不上是“大家”。他在一次大學演講中,公開批評了專注利益的資本經營模式,提出商業責任以及可持續經營的理念。

那么在全球商業環境之下,作為一家企業的領導者該如何擔當社會責任?如何成為一位好的領導者?

彼得·圣吉給出了這樣的答案:你要想成為一個領導人,你首先要是做好一個人。如果說我從南老師那里得到什么,在管理上得到什么,那就是如果你想成為一個企業的領導,你就要完全地、徹底地、毫不猶豫地關注你作為一個人的成長。要做到這一點,你必須把你的修煉和你每天的工作緊密聯系在一起,每天都聯系起來,不管是學校、企業還是政府,這是件非常艱難的事情。所以大家會問,如何把這些聯系在一起呢?其實就是如何把他們自己內心產生的這種變化真正和他們每天的工作聯系在一起。如何在工作中能用一種更深層次的欣賞去傾聽,學會欣賞和感謝周圍的人,特別是對他們的員工。這就是我從南老師那里學的第一件事,做管理這件事就是教化自己的實踐。

彼得·圣吉從專注工作效率、產品利潤、管理方式到專注個人成長的改變,并用中國的儒家學說來解釋企業管理:當你作為一個管理人員的時候,你對別人的生活有著巨大的影響。大家都把注意力放在做事上,放在新產品上,放在業務上,但一切以利潤作為衡量的時候就容易迷失,甚至為了利潤不擇手段。其實忘記了我們的企業不是有利潤就能支撐的,我們在跟人打交道,在跟自然打交道,在和全球打交道。從儒家思想的角度出發去做這件事,需要先學會商業產品對人類健康的尊重,學會技術對自然生態的尊重,學會商業發展對世界和平的尊重,那么商業將會對世界產生非常積極和良好的影響。

現在面臨的問題是,全球商業經濟進入了一個轉變期,舊的工業體制對自然生態造成了太多的污染破壞,二氧化碳排放日趨增加,全球變暖使北極冰川每年以9萬平方公里的速度消融,大量北極熊因找不到浮冰歇息而溺亡;中國大陸汽車保有量的迅猛增加,以犧牲環境資源換取地方經濟的工業體制,是造成當下霧霾天氣的主要因素,輻射大約1/4的國土面積,影響超過6億人口的霧霾依舊在短期內難以治理;中國北部的地下水層,正在迅速下降。這種破壞和污染對于生態健康循環是不可持續的。新的工業時代需要綠色科技和可持續環保體系來支撐,全球的商業體系都在為此探索,轉變已經來臨。新商業體系的企業領導者更需要具備新的管理體系和經營系統。現在西方的管理學都在探索學習中國傳統文化,儒釋道三家尤為受到熱捧。

中國傳統文化在幾千年的發展過程中,貫穿于人的價值觀、思維方式、風俗習慣、道德禮儀等各個方面。科技創造力是工業興盛的內在動力,文化是一個民族創造力的源泉。工業科技如何發展,科技發展方向的掌控,如何運用好這些技術以及哪種方式運用,這都需要一個健康文明的文化體系去承載,中國的傳統文化無疑成了首選。這也是中國傳統文化備受熱捧的原因,盡管文化可以主導科技發展方向,可以塑造商業體系,可以建立管理體制,但這一切畢竟由人來做,所以主導商業體系實現全球可持續性變革,企業家的責任和使命就尤為重要。

彼得·圣吉以一位企業咨詢管理師的立場,將東西方文化結合融匯并提出自己的見解,為世界的商業領導者打開了一個新的窗口。

以往在《第五項修煉》當中,我們的做法是強調集體精神、想象力、耐心、互利意識以及大局能力,這些都是建立商業學習型的要素。

在最近的十年當中,我們逐漸加深了對以上問題的理解,這源于我們對于低碳能源的迫切需求,對消除浪費與污染物的決心,以及探索可持續循環經濟的努力,由此逐漸明晰了企業創造社會財富的同時需要擔當的責任,我們不能再引發更多的生態“公地悲劇”。

將行結束的工業時代曾經為我們帶來巨大的物質財富,但也給生態與社會造成了巨大的不平衡。這種情況不能再繼續下去。政府對于新時代的開創責無旁貸,商業領域的科技創新與經營管理的企業家也同樣責無旁貸。

(注:南公1918年誕生于浙江溫州樂清一個世代書香之家,抗日戰爭時期投筆從戎。后赴臺灣執教于文化大學、輔仁大學。又遠赴美國、歐洲等地,考察講學。門生弟子遍天下。南公長期精研國學,讀書數十萬卷,于佛、道、佛皆有精深造詣,兼通諸子百家、詩詞曲賦、天文地理,著作廣泛,被眾多學子尊稱“南師”。南公關心國家統一、民族振興大業,一生致力于復興中華優秀傳統文化,奔走各地,建立學堂,講解傳授,為弘揚、傳承民族傳統文化的精粹盡心盡力,其成就貢獻,舉世稱譽,其執著精神,感人至深。

2012年9月29日下午4時南公于蘇州太湖大學堂與世長辭,享年95歲。)endprint