唐納德·特里普利特 世界上第一個自閉癥孩子的人生

文章來源_《大西洋月刊》 作者_唐納德·特里普利特 編譯_王貞貞

唐納德·特里普利特 世界上第一個自閉癥孩子的人生

文章來源_《大西洋月刊》 作者_唐納德·特里普利特 編譯_王貞貞

有一個問題經常縈繞在自閉癥兒童父母的腦海中,那就是,“我死后孩子怎么辦?”讓我們先來認識一下唐納德·特里普利特,這位77歲的老人現在生活在美國密西西比州一個叫做福瑞斯特的小鎮,他曾是世界上第一個被診斷為自閉癥的兒童。也許,他快樂而傳奇的人生經歷能給我們一些思考。

1951年,心理學家、讀心師兼催眠師弗朗茲·波爾加受邀到密西西比福瑞斯特鎮進行表演,小鎮只有3000名居民,還沒有一間像樣的旅館。 “波爾加博士”曾上過《生活》雜志,還自稱做過弗洛伊德的“醫療催眠師”(當然是假的咯)。他寄宿在當地最富有且受教育程度最高的一對夫婦家中,這對夫婦將這位尊敬的催眠師當成自家客人。

波爾加以其精湛的催眠表演征服過美國大小鄉鎮的居民們,但是那個晚上,當他見到了主人家的大兒子唐納德·特里普利特后,自己卻被深深震撼了。唐納德當時18歲,性情冷漠,不愛說話,動作笨拙,但他卻有著自己特殊的才能,比如,他能在其他人彈奏鋼琴的時候準確講出樂譜,還能夠快速心算乘法。波爾加隨口問出:“87×23等于多少?”,唐納德閉著眼睛,頃刻給出了正確答案:“2001”。

事實上,唐納德正是當地的一個傳奇人物。連鄰鎮的人們都知道,福瑞斯特鎮的這個青年只要看一眼當地中學的建筑物,就能計算出需要使用多少塊磚頭(這幢建筑正是當時波爾加表演的場所)。

據家族內部傳言,當時波爾加表演完并向觀眾鞠躬致意后,曾找過這家的主人,他提出想帶走唐納德,作為自己表演的一部分。

唐納德的父母大吃一驚。據唐納德的弟弟奧利弗回憶:“我母親對此根本不感興趣。”原因在于,即使情況困難,但當時唐納德已經有所好轉。“她說他必須要去上學。”他不能為了演藝事業放棄一切,尤其是他即將要去上大學了。

對波爾加的這一帶有侮辱性質的提議,夫婦倆當時是否很大聲地進行拒絕,我們早已不得知。但我們能肯定的是,盡管孩子有些古怪,可做父母的并非無所作為。夫婦倆有能力,也愿意為兒子保駕護航,他們的拒絕禮貌而堅定。

然而,這位聲稱無所不知的心理學家肯定沒想到,小伙子唐納德雖然錯失了在演藝圈嶄露頭角的機會,但他卻在歷史上占有了一席之地。他的天賦和缺陷讓他獲得了更多的關注,一篇描述他癥狀的文章被發表了出來,并且注定被翻譯成多國文字在全世界廣為流傳。現在,唐納德這個名字比波爾加有名多了。

因為自閉癥又叫唐氏綜合癥。

唐納德是有史以來第一個被診斷為自閉癥的孩子。他在自閉癥編年史上被記為“案例1……唐納德·T”。在1943年的一篇醫學論文中,他成為了第一個研究對象,文章的描述是“不同于任何已知案例。”這一癥狀現在通常被稱為“自閉癥譜系障礙”(簡稱“ASD”)。

20世紀30年代,唐納德曾在美國約翰霍普金斯大學接受了身體檢查。在隨后很多年,科學文獻陸續更新了幾次記錄,但后來逐漸沒了音訊。唐納德以后的人生至今無人知曉。

但是現在有消息了。我們從霍普金斯大學的檔案中發現了一些長期被忽略的文件,還有更多的故事來自我們對唐納德本人的追蹤采訪。他的全名叫做唐納德·格雷·特里普利特,現年77歲,他仍住在密西西比的福瑞斯特鎮,經常打高爾夫。

有一個問題經常縈繞在自閉癥兒童父母的腦海中,那就是“我死后孩子怎么辦?”這是一個不可避免的問題:自閉癥兒童會長大,成為自閉癥患者,而多數情況下,撫養他們的父母會先一步離世。

然后會怎樣?

這個問題尚未引起社會的關注,因為到目前為止,對自閉癥影響的討論僅僅還局限于兒童,這非常偏頗,但也可以理解。但嚴酷的事實時,今天兒童自閉癥的蔓延意味著以后會有很多自閉癥成年患者。統計數據令人震撼:未來10年左右,將會有超過50萬被診斷為自閉癥的兒童步入成年。其中有一些患者的患病類型不那么嚴重,被稱為“阿斯伯格綜合癥(HFA)”,這是一種“高功能性自閉癥”,這類患者能夠過上較為獨立和充實的生活。但即便如此,這類小群體依然需要人們的支持。而那些低功能性類型的自閉癥患者就需要人們更加深入而持續的幫助。

唐納德開車的時候輕松又富有節奏感。他踩幾秒油門,然后松開,接著再踩下去,再松開,踩下、松開、踩下、松開,節奏不變。現在是傍晚時分,唐納德開著他的咖啡色的凱迪拉克,沿著密西西比80號公路向南行駛,幾乎感覺不到車子的顛簸和滑行。盡管他身體前傾,雙手緊握方向盤的姿勢與一般老年人毫無二致,但他的臉上的光彩像一個年輕的男孩。他的表情既輕松又堅決,就像一個人正在做自己想做的事情那樣。

那天的日程包括早晨和朋友一起喝咖啡,長距離的步行鍛煉、在電視上看Bonanza的重播。以及現在,下午四點半,沿著80號公路開一小段路程去打會兒高爾夫。“我注意到了,”他說,“你的車上貼有拉菲特地區的貼紙。”他用這句話打破了長久的沉默。他指的是我們停在他家門口的那輛車,上面貼有租車登記的標識。他停頓了一會,然后補充道:“這說明車子來自拉菲特地區。”就這樣講完,他對自己點點頭,然后又陷入沉默,他的注意力又轉回前方的道路,又或者還有內心的獨白。考慮到他說話前習慣于閉目思考良久,也許現在沉默才是最安全的。

在熱門美劇《生活大爆炸》中,科學怪咖謝爾頓疑似患有“阿斯伯格綜合癥”

他把車停在福瑞斯特鄉村俱樂部的臺階前。這棟建筑十分樸素,只有一層,由紅磚砌成,前面是一座精心打理的高爾夫球場。會費是每個家庭每月100元,平時打一場高爾夫球(18洞)花費20美元。每天,都有注冊會員來這里打球,包括律師、機械師、銀行家、卡車司機、推銷員和農場主等,當然也包括唐納德。事實上,只要天氣允許,唐納德每天都會獨自一人來打球。

不是所有在那里打球的人都意識到“DT”患有自閉癥。但是當他走向第一洞發球臺的時候,坐在俱樂部門廊下的扶手椅上乘涼的會員們剛好可以看到他,大家很難忽略他的怪異動作。一個小個子的男人,穿著卡其色短褲和綠色針織衫,頭戴一頂粉色迷彩水桶帽,帽檐下拉緊緊遮住耳朵。唐納德走向發球臺的姿勢非常獨特,這是自閉癥患者典型的步態——他的雙臂像大寫字母A那樣在身體兩邊微張,腳步略顯機械,頭和肩膀隨著步伐的節奏像節拍器一樣左右搖擺。

實際上唐納德的高爾夫打得不賴。開球通常都能打在球道上,短桿技術也可以,能擊出六英尺的推桿。不過,他的擊球動作像是做伸展運動一樣,每次擊球他都強迫性地重復這個儀式一樣的動作。

他先舔舔右手的手指,再舔舔左手手指,調整自己與球的距離,然后舉起球桿,使球桿垂直指向天空,好像舉起旗幟那樣。有時,他會這樣舉很久,然后,將球桿頭部落向地面,停在離球不遠的地方,接著繼續指向天空。他這樣完成一系列揮桿的準備動作,每次都重復加速。然后移動僵硬的雙腿,靠近球的上方。最后一擊,啪!將球打飛。唐納德伸屈雙膝跳起來,注視著遠方關注他的成績。唐納德擊球的動作并不流暢,但這是他所特有的,他從未失手。

有時候,唐納德需要與其他高爾夫球手合作,因為鄉村俱樂部將打高爾夫的傳統看作是一項社會化的運動,全力舉辦“會員爭霸賽。”在最近一次爭霸賽中,輪到唐納德與洛里、艾爾克、肯尼斯和瑪麗四人組成一組。這些隊友看起來都比他年輕三四十歲。但唐納德很有競爭力,因為他的擊球可以滿足其他人的需求。他會跟隊友開些無傷大雅的玩笑,隊友也會以相同的方式回敬他。盡管他開玩笑的模式很單一:“快擊球,肯尼斯!”“快擊球,洛里!”“快擊球,艾爾克!”有時也會有變化,將隊友的名字與他自創的詞匯合并:“嘿,艾爾肯的艾爾克!”“好的,謝謝,肯尼斯的森尼斯!”

然而在更多時候,唐納德都會保持沉默,當然這是為了保持比賽風度。但是,唐納德看起來安于這份沉默,從更廣的意義上說,他安于現在的生活。他有汽車、咖啡、高爾夫和電視作伴,就像是社區居民手冊里講的那樣,如何在退休后精彩地生活。唐納德生活自由、獨立,身體健康,總而言之,這位首例自閉癥患者過得很好。

現在,唐納德獨自住在父母將他撫養成人的那棟房子里,房子周圍種有金銀花和幾株老橡樹。從這里走到福瑞斯特蕭條的商業區只需要幾分鐘。房子需要粉刷和修葺,其中的幾個房間(包括他的父母用來待客的餐廳和客廳),因為長久不用而黑暗潮濕。唐納德很少去那幾個房間,對他來說,只需要有廚房、浴室和臥室就足夠了。

不過也有例外,每個月一次,他都會走出前門離開這個城鎮。

也許在唐納德的人生中,最引人注目的方面就是他長大后酷愛旅行。他曾去過德國、突尼斯、匈牙利、迪拜、西班牙、葡萄牙、法國、保加利亞和哥倫比亞等36個國家,以及美國28個州。他去過三次埃及、五次伊斯坦布爾,還去過17次夏威夷。他還加入過非洲狩獵旅行、乘過幾次游艇,參加過無數次美國職業高爾夫球協會舉辦的錦標賽。

但他并不算有旅行癖。因為多數時候他將旅行的最長時間定為6天,回來后就不會和旅伴再聯系。他旅行的一個任務是去他在圖冊上見到的那個地方拍照留念,回家后收集成冊。然后再計劃下一次旅行。如果是國內旅行,他會自己訂航班。如果出國的話,他會委托給杰克遜市的一家旅行社。在密西西比州的福瑞斯特鎮,他很有可能是旅行經歷最多的一個人。

這個男人小時候最喜歡旋轉的物體和自己轉圈,嘴里重復著別人聽不懂的話。那時,人們都以為他長大以后的生活注定單調沉悶——也許是在療養院中度過余生。但是完全不是這樣,他在23歲學打高爾夫,27歲學開車,36歲開始環球旅行。長大成人后,唐納德的生活更加豐富。

自閉癥是一種極端個體化的癥狀。大腦生長和改變的空間會因人而異,且差異巨大。不能想當然地認為其他患者如果和唐納德的生活環境一樣,就會和唐納德一樣生活。

然而,很顯然,唐納德能發揮自身潛能,很大程度上還是應該歸功于他生活的環境——密西西比福瑞斯特鎮——以及當地人對待生活在他們之中的這個奇怪小孩的態度。彼得·格哈特(自閉癥研究專家)提到社區接納對自閉癥患者的重要性。在福瑞斯特鎮,從唐納德的母親不顧專家意見,將他從療養院接回家(唐納德在三歲時曾被送到療養院,但對病情毫無助益),到小時候和同學一起去上學,長大后和伙伴一起打高爾夫,很顯然,這里的人們對他是接納的態度。唐納德的鄰居不僅毫不在意他的古怪行為,還公開欣賞他的特別能力——當外人沒有充分表明他們來找唐納德的目的時,這里的人們都會站在保護他的立場上。有三次,我們和鎮上熟悉唐納德的人談話時,都聽到相同的警告:“如果你要傷害唐,我知道去哪里找你。”從中我們了解到,唐納德是福瑞斯特的一員。

有段時間,社區曾接手照顧唐納德的任務。利奧·肯納(兒童心理專家,約翰霍普金斯大學教授, 唐納德的醫生)認為讓唐納德住在一個鄉村氣息濃厚的地方有益于他的成長。于是在1942年,9歲的唐納德被送到距小鎮10英里遠的農民萊維斯夫婦家中。他的父母在四年間常去看望他。肯納也曾去密西西比觀察情況。他后來曾提到,自己對照顧唐的夫婦表現出的智慧感到震驚。萊維斯夫婦沒有孩子,卻懂得鼓勵唐納德去工作,讓他實現自身價值。肯納隨后在他的一次報告中提到:他們曾設法為他制定合理的目標。

為了發揮唐納德對度量衡的專注,他們讓他挖井,然后報出井的深度……讓他一邊耕地一邊不停地數玉米地壟數。我到那兒時,他已經耕了六壟了。他耕地,騎馬和遛馬的技術也都很嫻熟。

在此次到訪得出的最終觀察報告中,肯納闡述了人們看待唐納德方式的重要性:“他在一所接納他的怪癖的鄉村學校上學,并在那兒取得優異的成績。”

同樣在高中時期,當唐納德重新回到父母的身邊時,他似乎又往前邁了一大步。 據教過唐納德幾節課的簡妮爾·布朗回憶,雖然唐納德有幾次被取笑,但大家卻羨慕他的天賦和智慧,加上他那聞名遐邇的心算能力和數磚的故事。她回憶唐納德坐著,給記事本一頁頁標上數字。也記著當時自己和別人的感覺:這就是一個天才。

顯然,從很多方面可以看到,隨著時間的推移,唐納德的專注點逐漸轉向外部。他逐漸學會了向他自身所處的這個世界妥協,同時這個世界也逐漸適應了他。

1957年以前,他一直是兄弟會的一員——該兄弟會位于密西西比州杰克遜市的米爾普斯學院。唐納德在這里主修法語,并且是男子無伴奏合唱團中的一員。一個合唱團成員告訴我們,合唱團從未使用過律管定音,因為他能夠直接從唐納德那里得到任何需要的音符。

唐納德的室友布瑞斯特·沃爾是杰克遜市第一長老會教堂的教士,也是兄弟會的一員,“他是一個令人感到非常親切的朋友,”沃爾說,他曾經嘗試用各種各樣的方法來幫他融入社交活動中,盡管“讓他融入很難”。沃爾身為一名水上安全指導員,一心想要教唐納德游泳,“但是他的協調性不是很好。”沃爾沒有因此放棄,他又開始制定了另一個目標:“我想我應該讓他展現出自己的個性,”他給唐納德介紹了一種當時非常潮流的口頭發音練習,如在拼讀yes這個單詞的時候,要讀成“yeeeeeeees”(把e這個音拉長)。沃爾鼓勵道——“在讀的時候,投入感情去感覺其中的訣竅”——結果又徒勞了。

唐納德家很有錢,毫無疑問,在唐納德的整個年少時代,這對他大有好處。因為有錢,他才能夠得到利奧·肯納的關注,才能付得起他在萊維斯夫婦家的寄宿費。作為鎮上的銀行家,唐納德的父母有地位,這就有可能減少了人們對唐納德的歧視。一位福瑞斯特的居民說的這句話很有道理:“在一個南部小城鎮,如果你這個人既窮又行為怪異,那你就是個瘋子;如果說你有那么點怪異,但很有錢,那你就只有那么一點與眾不同而已。”當唐納德長大以后,家族銀行雇用他當了出納員,并設立了一個信托基金,支付他的賬單。據他弟弟奧利弗所說,該基金經過精心的設計,以防“一些女孩騙婚然后拿著錢跑掉”。事實上,唐納德從未表達出任何對女性的興趣,他也從來沒有交過女朋友。

但是他有他的弟弟奧利弗陪伴——每個周日他們都會一起吃晚餐,還包括奧利弗的妻子——還有一個總是接納他的社區,鎮上的人早在了解到自閉癥這個詞之前就一直都很接納唐納德。安寧,親密,穩定和安全——如果我們想要他得到很好的治療的話,這幾個方面的滿足將會給他創造一個非常理想的治療環境。福瑞斯特就給他提供了這樣一個有利條件。他不需要痊愈(因為痊愈是不可能的),他只需要成長,他也確實得到了非常好的成長。在唐納德的母親后來給利奧·肯納的一封信中,她說:“他已經在這個社會上穩固地占據一席之地,這比我們原本期待的還要好。”當然,沒有什么是一帆風順的——她曾向已成為朋友的肯納坦言說,“我希望能夠知道他內心世界的想法”——但是她生了一個“沒有前途的瘋小孩”的這種恐懼也早就已經過去了。直到她去世之時,唐納德已經成長為一個大人,了解了更多關于這個世界的知識以及他在這個世界的位置。這是她在其早些時候根本就無法想象的事情。

但是他再也不會數磚頭了,這一點是一個謎。

在我們接觸了一段時間之后,他才向我們解釋了這個問題。那是60多年以前的事情,一次偶然的機會,在他父親的律師事務所外,他邂逅了一些高中學生。他們聽說他是一個數學天才,就向他挑戰說,讓他去數街對面那座縣政府大樓所用的磚頭數目。或許他們是想捉弄他,又或許他們是想找點樂子。若無其事地,唐納德快速地掃了一眼那棟建筑,然后隨口說出了一個巨大的數字。很明顯,那些孩子當場就相信了,因為這個故事被講述了這么多年。這棟大樓最終被改建成教學樓,顯然這也成為了一個永遠無法被驗證的傳奇。

當我們最終直接問他當時為什么會毫不猶豫地做出回答。他閉上了眼睛,然后給了我們一個令人驚奇的答案。和當時一樣出人意料,沒有什么具體的細節,這個回答簡單明了,“我只是想要給這些孩子們一個好印象。”

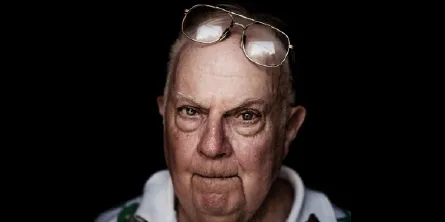

唐納德和弟弟奧利弗(右)近照