大冶章山鉛鋅礦成礦地質特征及控礦因素

蔡恒安, 阮啟林, 杜 凱, 費江勇

(湖北省地質局 第一地質大隊,湖北 大冶 435100)

0 引言

章山鉛鋅礦位于湖北省黃石—廣濟鉛鋅成礦帶的中部。上個世紀80年代起,湖北省地質科學研究所、鄂東南地質大隊、省物探大隊等在黃石—廣濟鉛鋅成礦帶做了大量的地質工作,在礦帶的東、中、西部分別發現了賦存于三疊系中下統地層破碎帶中的陽城鉛鋅礦、楊武山鉛鋅礦、獅子立山—鳳梨山鉛鋅銀礦,初步總結了其成礦規律[1]。而對中上奧陶統寶塔組地層中的章山等鉛鋅礦沒有進行系統的評價,近年來,通過新一輪的地質找礦工作,認為中上奧陶統寶塔組地層中鉛鋅礦具一定的找礦前景,本次工作通過對章山鉛鋅礦床成礦地質特征和控礦因素的綜合分析與總結,結合物探資料探討其礦床成因,對章山鉛鋅礦下步找礦工作部署提供新的思路。

1 區域地質背景

研究區位于下揚子臺褶帶大冶凹褶束的北東緣,保安—汪仁復背斜的核部(圖1)。區內地層除中、下泥盆統及下侏羅統地層缺失外,自寒武系至第四系均有出露,又以古生代地層為主;區內構造主要形成于印支期和燕山期,印支期主要形成北西西—近東西向的褶皺和斷裂構造,發育北西西向保安—汪仁復式背斜,以及背斜核部和核翼轉折端發育的近東西向走向斷裂。燕山期主要形成北北東向的褶皺和斷裂構造,燕山期構造疊加于印支期構造之上,形成軸向向北突出的弧形褶皺,并改變早期斷裂的性質。區內巖體出露不多,僅在西北角發育鐵山巖體東延部分,巖性以石英閃長巖、閃長巖為主[2-4]。

2 礦床地質特征

2.1 地層

礦區地層出露較全,主要以古生代地層為主,中生代地層只發育三疊系地層以及少量新生代地層。其中章山鉛鋅礦的主要賦礦層位為中上奧陶統寶塔組(O2-3b),巖性為白云質灰巖、龜裂紋灰巖、瘤狀灰巖,上段含少量泥質灰巖、粘土質頁巖、粘土巖,下覆地層為志留系龍馬溪組和新灘組頁巖,與寶塔組形成一硅鈣界面。硅鈣界面附近容易發生應力集中,形成褶皺和斷裂構造,成為容礦的有利場所,灰巖能干性強容易發生脆性破裂,形成充填于張裂隙中的脈狀礦化,頁巖能干性較弱發生塑性變形,礦化往往發育于頁巖中灰巖透鏡體、灰巖角礫以及順層的裂隙,形成浸染狀和團塊狀礦化(照片1)。

照片1 章山鉛鋅礦礦石特征Photo 1 Ore characteristics of Zhangshan Pb-Zn deposit

2.2 構造

章山鉛鋅礦位于保安—汪仁復背斜東段核部,下陸—章山斷裂帶東部,區內褶皺和斷裂構造十分發育。

2.2.1褶皺構造

礦區褶皺構造主要為保安—汪仁復背斜,背斜軸向呈北西西向,為軸部向北突出的弧形褶皺,顯示出受印支期和燕山期多期構造疊加特征,軸面南傾,北翼倒轉,核部為寒武系中上統地層,南翼為第四系覆蓋,地層出露較差,北翼較完整,由奧陶系和志留系地層組成,地層傾向南,傾角40°~70°。背斜的核部發育有近東西向的走向斷裂,兩翼發育北西、北東向共軛壓扭性斷裂。

2.2.2斷裂構造

礦區斷裂構造很發育,分為近東西向、北北東向、北東向、北西向四組斷裂構造。

近東西向斷裂帶(F1)為保安—汪仁背斜核部和核翼轉折端發育的一系列近似平行的東西向斷裂組成的斷裂帶,受多期次構造運動的影響反映出多期次活動特征,斷層性質從早到晚表現為壓性—張性—壓性的轉變,成礦期主要與斷裂張性期耦合。斷裂帶主要發育于中上奧陶統寶塔組地層及其與志留系頁巖的鈣硅界面,斷面整體向南傾,傾角50°~80°,帶內構造角礫巖發育,寬達幾米—幾十米不等,可見黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦等硫化物充填交代構造角礫,該斷裂為章山鉛鋅礦的主要控礦斷裂,鉛鋅礦主要分布于該斷裂帶及其次級羽狀裂隙中。

北北東向斷裂(F2、F3、F4)三組斷裂呈北北東向平行分布,為平移逆斷層,切錯F1主干斷裂,水平錯距50~100 m,斷面波狀起伏,局部見碳酸鹽的透鏡狀和碎裂巖,并可見含銅重晶石脈順斷層面產出,說明該方向的斷裂與成礦關系也較為密切。

北東向斷裂(F7)、北西向斷裂(F5、F6)主要分布于礦床的東部,斷層性質不明,研究認為與成礦關系不大。

2.3 巖漿巖

礦床范圍內地表巖體基本不出露,據前人資料在礦床范圍內見到少量燕山晚期石英閃長巖巖脈。

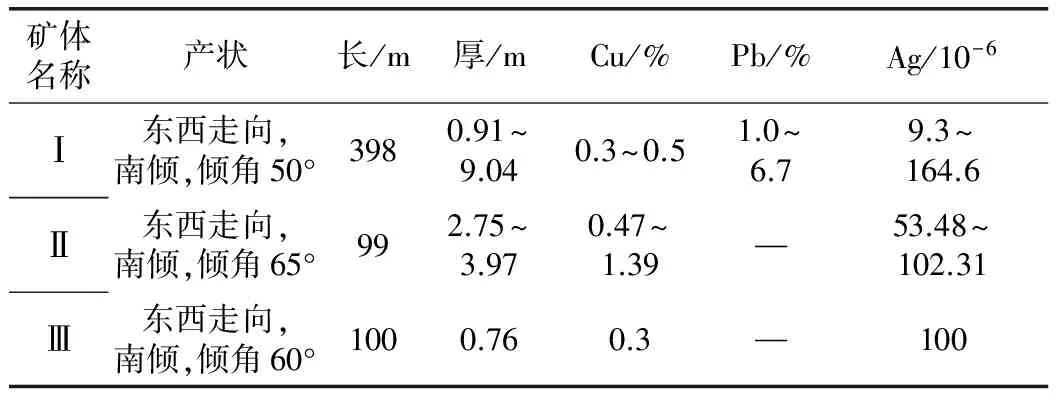

2.4 礦體地質特征

鉛鋅礦主要呈似層狀、脈狀分布于中上奧陶統寶塔組地層及其與志留系頁巖的鈣硅界面發育的近東西向F1斷裂及其羽狀裂隙中,受地層和構造的聯合控制,地表出露三個礦體,礦體總體呈東西走向,向南傾,傾角45°~65°(見表1,圖2)。

表1 章山鉛鋅礦床礦體特征一覽表Table 1 Schedule of orebody characteristics of Zhangshan Pb-Zn deposit

注:數據據章山鉛鋅礦普查設計[4]。

2.5 礦石特征

礦石結構為他形粒狀結構、充填交代結構、交代溶蝕結構。礦石構造為角礫狀構造、脈狀構造和團塊狀構造等,其中角礫狀、脈狀構造最為發育。

礦石礦物主要為方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦、黃銅礦、黝銅礦、角銀礦、銀砷黝銅礦、孔雀石等,脈石礦物主要為石英、螢石、方解石、重晶石等(照片1)。

圖2 章山鉛鋅礦床6號勘探線剖面圖Fig.2 No.6 prospecting line profile map of Zhangshan Pb-Zn deposit1.白云巖;2.角礫白云巖;3.白云質灰巖;4.泥質條帶灰質白云巖;5.白云質灰巖;6.斷裂;7.礦化;8.灰巖;9.泥晶灰巖;10.炭質頁巖;11.頁巖;12.粘土碎屑。

圖3 鄂東南地區航磁異常圖[2]Fig.3 Aeromagnetic anomalies map of southeast Hubei

2.6 圍巖蝕變

礦床的近礦圍巖蝕變發育,主要為硅化、碳酸鹽化、重晶石化及螢石化。其中硅化、重晶石化、螢石化與礦化關系密切,硅化以煙灰色石英與成礦關系最為密切。

3 物化探異常特征

3.1 航磁異常

鄂東南地區燕山期侵入體和區域航磁異常吻合度較高,并具以下規律:巖體受北北東與北西西向褶皺和斷裂構造復合部位控制,空間上呈北北東和北西西向展布,巖體群在北北東向和北西西向都具有等距分布的特征 (圖3)。

章山地區存在一個環狀的高磁異常,該異常北北東向與殷祖巖體、陽新巖體呈等距的帶狀分布,北西西向與鐵山巖體、鄂城巖體呈等距的帶狀分布;又因為其呈環狀與鄂東南區域玄武巖呈條帶狀磁異常相區別,推測章山地區深部存在隱伏巖體且為中酸性[5]。

3.2 礦區重力異常特征

重力剩余布格異常值從-1.2~1.0毫伽不等,變化范圍較小。局部重力高值和局部重力低值大多為幅值不高的圈閉異常,高值(低值)異常中心整體呈近東西向、北東向和北西向的串珠狀分布,受構造控制明顯。局部負重力異常中心G4-、G7-、G9-位于礦區中北部,總體呈近東西向串珠狀分布,與地表出露的F1斷裂帶吻合;局部重力低值異常中心G5-、G7-南、G10-也呈近東西向串珠狀分布,地表對應為高密度的白云巖、灰巖,推測可能為與F1斷裂平行的斷裂或F1旁側次級斷裂引起;南部局部重力低值異常中心G3-與航磁異常相對應,具高磁低重的特征,而地表為高密度的白云巖,推測深部可能為中酸性巖體,值得進一步研究 (圖4)。

3.3 化探異常特征

化探指示元素選擇為Cu、Pb、Zn、Ag、As、Sb、Hg,異常中心主要呈近東西向和北北東向的帶狀和串珠狀分布(圖5),其中東西向異常中心分布特征與東西向F1斷裂一致,說明近東西向斷裂與成礦關系密切;礦區西南部章山位置發育一組北北東向串珠狀異常,異常與北北東向(F2、F3、F4)斷裂組走向平行,但F2、F3、F4斷裂卻沒有明顯化探異常顯示,說明該異常不是北北東向斷裂引起,又因為該異常中心與局部重力低值異常中心G3-具一定的耦合性,說明該化探異常源為隱伏的中酸性巖體。

4 控礦因素及成礦模式

4.1 地層與成礦的關系

礦床內地層與成礦的關系主要表現在:礦床主要賦礦地層為中上奧陶統寶塔組地層;并且主要礦體的產狀與賦礦地層產狀基本一致;礦床的化探指示元素濃集中心的分布特征、剩余重力異常低值濃集中心的展布特征都與賦礦地層的分布特征較為一致。

從機理上來看,賦礦地層寶塔組(O2-3b)地層中Cu、Pb、Zn成礦元素含量與全球同類巖石相比,都顯示不同程度富集特征(表2),說明賦礦地層寶塔組(O2-3b)地層可能為Cu、Pb、Zn元素成礦提供了部分成礦物質;寶塔組(O2-3b)地層巖性為灰巖,能干性較強,而下覆地層龍馬溪組(O3S1l)、新灘組(S1x)巖性為頁巖,能干性較弱,受力過程中,在接觸面容易產生應力集中,形成滑脫面,并在滑脫面附近發育斷裂和褶皺構造,往往作為導礦的通道和儲礦的空間,控制礦床和礦體的分布;斷裂帶下盤的頁巖類巖石有效空隙度小,作為良好的屏蔽層,而上盤的碳酸鹽類巖石有效空隙度大,導致成礦流體始終在斷層面附近運移,最終在斷裂帶中有利賦礦空間卸載成礦。

圖4 章山鉛鋅礦礦床地質特征及物化探異常簡圖[4]Fig.4 Ore deposit geological characteristics and geophysical-geochemical anomaly map of Zhangshan Pb-Zn deposit1.第四系砂、礫;2.大隆組硅質巖、灰巖夾硅質巖;3.茅口組含燧石灰巖:4.棲霞組含燧石灰巖、炭質生物灰巖;5.船山組灰巖;6.黃龍組灰巖;7.云臺觀組石英砂巖;8.墳頭組砂巖、頁巖;9.新灘組第三段頁巖及泥質粉砂巖;10.新灘組第二段頁巖及粉砂質頁巖;11.新灘組第一炭質和硅質頁巖;12.龍馬溪組炭質和硅質頁巖;13.寶塔組第三段泥質灰巖;14.寶塔組第二段灰巖;15.寶塔組第一段白云質灰巖;16.未分;17.大灣組灰巖;18.紅花園組含燧石灰巖和生物碎屑灰巖及白云質灰巖;19.南津關組第二段泥質灰質白云巖;20.南津關組第一段假鮞狀灰巖;21.中上寒武系第三段硅質條帶白云巖;22.中上寒武系第二段鮞狀白云巖;23.閃長玢巖;24.實測斷裂;25.推測斷層;26.平行不整合;27.礦體;28.化探異常;29.剩余重力正異常;30.剩余重力負異常。

表2 章山鉛鋅礦礦體附近圍巖成礦元素含量一覽表Table 2 Schedule of ore-forming element content near the ore-body of the Zhangshan Pb-Zn deposit 單位:10-6

4.2 構造與成礦的關系

礦區斷裂構造、褶皺構造與成礦關系都很密切,礦體主要定位于褶皺的核部和近東西向的F1斷裂帶及其羽狀裂隙中,順斷層面產出,充填交代斷裂帶內構造角礫巖。物化探異常展布特征也顯示與褶皺和斷裂展布特征一致,顯示出明顯受近東西向的褶皺和F1斷裂帶控制。

從機理上來說,構造控礦主要表現在以下幾個方面:襄樊—廣濟區域大斷裂為溝通深部和淺部的構造,通過控巖控礦控制了黃石—廣濟鉛鋅成礦帶的展布;保安—汪仁背斜和鐵山—章山斷裂等構造控制了章山地區鉛鋅礦的分布;鐵山—章山斷裂的次級裂隙以及斷裂帶中發育大量的碎裂、角礫構造控制礦體的最終定位。

4.3 巖體與成礦的關系

巖體對成礦的控制主要體現在以下幾個方面:區域上鄂東南三角構造巖漿巖區90%以上礦產都與燕山期巖漿巖關系密切;黃石—廣濟鉛鋅成礦帶西部的獅子立山等鉛鋅礦床Pb、S同位素特征都顯示具有巖漿源的特征,顯示巖漿巖與鉛鋅礦關系較為密切。

章山鉛鋅礦區范圍內雖地表巖體不發育,但推測在礦區西南部章山一帶存在隱伏的中酸性巖體。而賦礦地層中上奧陶統寶塔組地層成礦元素富集程度相對不高、地層厚度不大,不能提供鉛鋅礦全部成礦物質來源,所以燕山期巖漿巖可能為成礦提供一定的物源和流體源,并提供穩定的熱源。同時,鄂東南地區發育大量與中酸性小巖體有關的斑巖型成礦系列,圍繞斑巖體具有斑巖型銅金—矽卡巖型銅金—低溫鉛鋅礦的礦化分帶特征,所以章山鉛鋅礦深部具有發育斑巖型和矽卡巖型銅金礦的前景。

4.4 成礦模式

根據章山鉛鋅礦成礦地質特征、控礦因素以及成礦規律總結出章山鉛鋅礦成礦模式圖(圖5)。

圖5 章山鉛鋅礦成礦模式圖Fig.5 Metallogenic model diagram of Zhangshan deposit

5 結論

(1) 根據章山鉛鋅礦熱液蝕變發育、礦化與熱液脈體密切伴生,認為章山鉛鋅礦為一典型的熱液礦床。

(2) 通過對地質特征以及物化探特征的研究認為,章山鉛鋅礦受中上奧陶統寶塔組地層、保安—汪仁背斜和近東西F1斷裂帶、燕山期巖漿巖三者聯合控制。

(3) 通過對章山鉛鋅礦找礦前景的逐步認識,認為黃石—廣濟鉛鋅成礦帶中上奧陶統寶塔組地層也是重要的賦礦層位之一。

(4) 章山鉛鋅礦深部可能存在有隱伏中酸性巖體,除形成鉛鋅礦之外,也有形成斑巖、矽卡巖型礦床的可能,因此矽卡巖型和斑巖型銅金礦應作為今后找礦方向之一。

6 下一步工作建議和找礦方向

(1) 詳細查明鉛鋅礦的地質特征和控礦因素,總結成礦規律,結合少量流體包裹體測試、同位素測試工作,從而確定章山鉛鋅礦的成因。

(2) 對保安—汪仁復背斜南翼的奧陶統寶塔組地層及其與上覆志留系地層之間的巖性界面的找礦前景應給予重視。

(3) 結合章山鉛鋅礦的成因,通過更大比例尺的物化探工作和工程手段,對燕山期中酸性小斑巖體以及與斑巖體有關的矽卡巖型銅金礦和斑巖型銅金礦的找礦前景進行評價。

致謝:本文的撰寫得到金尚剛和魏克濤兩位教授級高級工程師的大力支持和幫助,以及章山項目組在資料方面的無私幫助,在此深表感謝!

參考文獻:

[1]湖北黃石—廣濟地區中下三疊統鉛鋅礦控礦地質條件與礦化富集規律研究[R].武漢:湖北省地質科學研究所,1987.

[2]黃智輝,熊繼傳.大冶章山地區鉛鋅礦地質特征及找礦遠景[J].資源與環境,2004,18(增刊):55-62.

[3]薛迪康.鄂東南銅金礦床成礦模式與找礦模型[M].武漢:中國地質大學出版社,1997.

[4]鄂城—大冶—陽新地區銅鐵礦控礦條件成礦規律與成礦預測[R].武漢:湖北省地質科學研究所,1985:164-165.

[5]周安保,張國勝,等.鄂東南隱伏巖體的推斷及其找礦前景[J].資源環境與工程,2013,27(2):120-125.